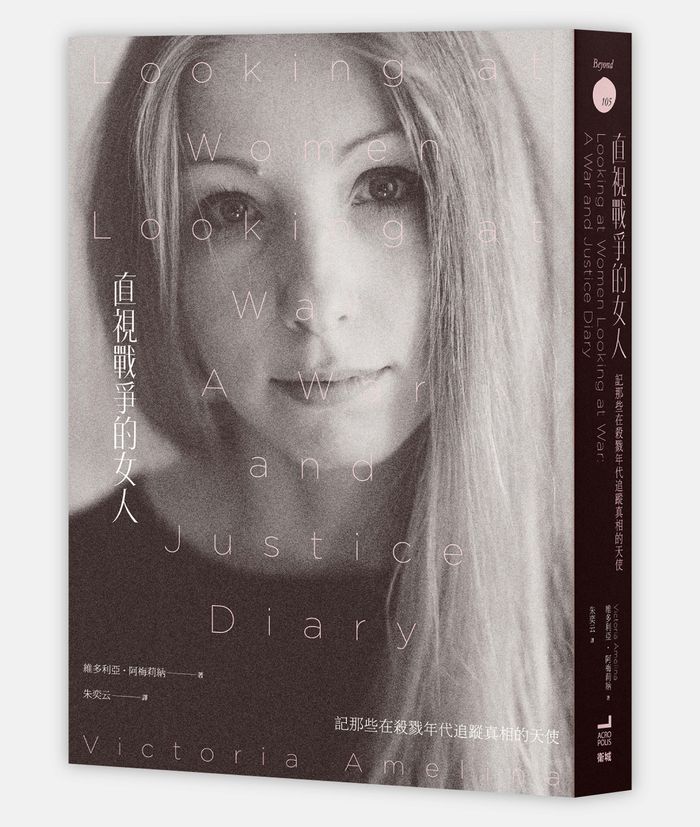

書評

讀烏克蘭作家維多利亞.阿梅莉納(Victoria Amelina)的《直視戰爭的女人》(Looking at Women Looking at War),不免會想到諾貝爾文學獎得主,白羅斯作家斯維拉娜.亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)《戰爭沒有女人的臉》(1985)。亞歷塞維奇從第二次世界大戰蘇軍的女兵角色切入,參戰的女性達到100萬人,她們擔任坦克手、步兵、衝鋒槍手等「絕對男人」的崗位,「這些專業在二戰之前沒有任何女人幹過,所以根本沒有陰性名詞存在。」

2022年2月24日,俄羅斯入侵烏克蘭,亞歷塞維奇已流亡至柏林,她接受訪談說:「我們戰後出生的這代人甚至以為,在歐洲的中心再不可能再發生戰爭了。但現在每一天,一切都變得更加複雜困難。」兩年前她和許多白羅斯人走上街頭,抗議總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)將要尋求六度連任。獨裁者果然連任,白羅斯和烏克蘭有著綿長的邊境線,盧卡申科借道給普丁(Vladimir Putin),默許俄羅斯全面入侵。

《直視戰爭的女人》一開頭,36歲的小說家,同時也是一位母親的阿梅莉納,在俄烏戰爭前夕,買了人生第一把槍,「我聽說,每個人都有殺人的能力,而那些說自己沒有殺人能力的人,只是還沒遇到對的人罷了。持槍進入我的國家的陌生人,很可能就是那個『對的人』。」阿梅莉納筆下的人權律師艾弗妮亞,她幫忙2014年基輔廣場革命被屠殺的示威者維權,8年後的早春,艾弗妮亞脫下律師袍,穿上軍裝,到前線練習射擊。敵人裡會有亞歷塞維奇筆下,1944年蘇軍女兵的後代嗎?亞歷塞維奇書寫的初衷,是想寫一本讓人一想到戰爭就會噁心的書,伴隨著氣味、色彩、纖細感受的微觀世界。女人感受的戰爭永遠比男性的戰爭更加恐怖。

小阿梅莉納一歲的前俄羅斯獨立媒體《新報》記者伊蓮娜.科斯秋琴科(Elena Kostyuchenko),在2014年就曾前往頓巴斯戰區報導,她採訪俄羅斯「志願兵」的妻子,俄羅斯當局極力掩蓋派兵至烏克蘭,這是一場被塑造為「內戰」的戰爭。伊蓮娜因為這個報導在2015年被以叛國罪起訴。2022年2月24日俄羅斯出兵侵略烏克蘭,伊蓮娜來到敖德薩附近報導,為了「正確報導」俄烏戰爭,她付出很大代價:《新報》在撐了一個多月之後被勒令停業,躲避當局暗殺的伊蓮娜流亡海外。在戰爭啟動的那一刻,伊蓮娜還是被包裹進國族的共同體內,她感到驚愕與愧疚:「我們正在轟炸他們,怎麼可能我沒有看到戰爭即將來臨?儘管我當了17年記者,觀察俄羅斯,報導俄羅斯,目光不曾移開過?」

「我們」是誰?「他們」是誰?本書作者阿梅莉納、諾貝爾獎文學得主亞歷塞維奇、前《新報》記者伊蓮娜各自代表烏克蘭、白羅斯、俄羅斯,這片血色大地從20世紀初就上演許多戰爭屠戮的恩怨情仇,足以讓她們站在對立面。共通點是黑暗中的微光,她們都是見證、記錄、書寫戰爭的女性,所付出的代價是流亡、下毒與死亡。2023年6月27日,阿梅莉納在東部城市克拉馬托一間披薩餐廳用餐時,遭到俄軍轟炸而身亡,身後留下這本未完成的戰爭紀實作品《直視戰爭的女人》。

直視戰爭的女人包括:調查移送烏克蘭兒童到俄羅斯的律師、記錄上萬起戰爭罪的人權組織負責人(其後獲得2022年諾貝爾和平獎)、被占領區的圖書館員、保存大量烏克蘭作家手稿藏品的哈爾基夫文學館館長⋯⋯,還有阿梅莉納自身,從單純在國際筆會聲援其他作家的小說家,轉為深入前線的戰爭罪行調查者。

阿梅莉納加入NGO「真相追蹤」,化名為「瑪魯希雅」,熟讀《羅馬規約》、《日內瓦公約》,不容許想像力的跳躍:「你必須知道每一件事,每一個細節。如果你不知道事情是怎麼發生的,讀者也不會知道。說服國際法官絕非易事。」但要容許模糊寬鬆的空間:「人們想要參與。他們可能不是目擊者,但他們會告訴你他們是。這很重要,這不是謊言;這是受創者的記憶運作的方式。」開始時向受訪者要一杯水但不是自己喝:「他會需要,他只是還不知道罷了。」不能和受訪者太親近成為朋友,但要察覺他如何呼吸:「如果你看不到他如何呼吸,那就代表你已經靠他的創傷太近,他時不時會僵住。」編輯者在後記寫:

「對她而言,小說家的身分已不再適用──沒有任何作家的想像力,能與國家被入侵後發生的各種難以置信之事相提並論。」

在這本未完成、充滿許多孔洞空隙,融合日記、散文、訪談、書摘、文學節對談、調查成果報告、歷史考察的作品中,小說家,或者說文學家的身分仍然適用,那是鬆動現實堅硬巨石的唯一可能。文學的,詩意的時刻,同時也是戰爭下極其難得的陰性柔軟的喘息空間,是動物、植物、刺繡衫、一杯香檳,是撒上菲達起司的希臘沙拉,是頓內茲河裡的鱒魚,是敷在乾涸肌膚上的滋潤面膜,是種在血色大地也是肥沃黑土上的蘋果樹、杏樹與櫻桃樹。占領區的平民說,他感覺自己像隻小蟲,任何人都可以在他身上施加暴力,輕易地踩死他,那是卡夫卡瞬間顛倒,變形為甲蟲的世界。在哈爾基夫前線,阿梅莉納確實遭遇一隻甲蟲,不是文學上的隱喻,是柏油路上隨時會被軍車輾過的鍬形蟲。人們小心翼翼地將牠移到安全的地方,

「我們有能力拯救蟲子,有能力在綠燈亮起時穿越空蕩蕩的街道。我們能有禮貌,有風度,並且有人性⋯⋯戰爭是拯救最微小昆蟲還有我們彼此的時刻。」

亞歷塞維奇描寫匍匐在麥田裡前進的女兵,清楚記得草尖上的露珠清新透亮,陽光明媚,鮮花盛開,遍地都是她喜歡的矢車菊,她發覺「大自然和人類社會所發生的事情竟有著那麼鮮明的反差」。

戰爭中的人性,顯現於維持「普通生活」的感知,或許是女性特有的感官領域。戰爭爆發那天,圖書館員尤莉亞做的第一件事情並不是逃跑,而是去圖書館開門。圖書館不只是圖書館,也是地方老人的支援中心,婦女的安全網,孩子的心靈寄託,「在艱困時期,圖書館必須對所有人開放。日子似乎沒什麼不同──再也沒聽到爆炸聲,甚至還有讀者來借書。」在戰爭中閱讀,一位平民在鐵軌附近形跡鬼祟被捕,他並非探測軍情,只是去下載一本電子書,因為那裡有網路。阿梅莉納從家中書架抽走的三本書,一是《被處決的文藝復興》,為1930年代被蘇聯政權殺害的烏克蘭作家選集;二是以意第緒語寫作的猶太詩集,詩人於1942年德國占領期間,在利維夫被殺害;三是「六零人」代表詩人的作品,詩人被KGB擊垮,被迫指證他的朋友。不同時期與政權的血色大地上成群結隊的文藝幽魂,如今還要遭遇轟炸。阿梅莉納說:

「不是因為我喜歡這些作品,而是想拯救他們。」

阿梅莉納擔任的戰爭調查員,除了調查平民被失蹤、凌虐、處決的罪證,也蒐集被轟炸毀壞的古蹟、博物館、美術館、文學館、歌劇院等事證,這是幾代烏克蘭人的文化遺產,有重要傳承意義,是精神性的延續。阿梅莉納在書中經常提到的「六零人」,係指活動於1960及70年代的烏克蘭作家、藝術家、知識分子,他們冒著被送往勞改營的風險,挖掘出1930年代「被處決的文藝復興世代」的事蹟;他們走訪基輔周邊數十座村莊,訪談當地居民,搜尋文化人被槍殺後草草掩埋的集體墳場。

阿梅莉納繼承「六零人」的精神,她來到東部占領區,找到被處決的作家好友──弗拉基米爾.瓦庫連科(Volodymyr Vakulenko)埋在院子裡的戰爭日記。2022年3月24日,瓦庫連科遭到綁架,最後一篇日記停留在3月21日:

「而今天,在詩歌日這天,迎接我的是天空中一小群鶴,牠們叫聲唳唳,你幾乎可以聽出:烏克蘭將再次痊癒!」

時間上世代的接續,還有空間上事件的疊層,讓阿梅莉納的調查與書寫層次豐富。瓦庫連科的日記裡寫,俄軍占領後缺乏食物,他把僅存的麵包留給自閉症的兒子,把兒子吃剩的麵包屑蒐集起來貪婪地吞下。飢餓的體感始終存在於血色大地,阿梅莉納在赫爾松地區採訪到1930年代大饑荒的親歷者,他們在稀薄的食物中摻白黏土,靠這樣活下去,這顯然與2022年的戰爭罪毫無關聯,阿梅莉納仍記錄下來:

「我想為那些在大饑荒中受難的人們伸張正義。」

前線頓巴斯地區壘疊了許多受難記憶,前蘇聯時代,勞改營出來的人可以選擇在3個地方入籍:沃爾庫塔、諾里爾斯克(這兩個地點皆是勞改營所在),還有烏克蘭東部的頓巴斯。頓巴斯人不知祖先來自何方,來到這裡的理由有很多:大饑荒、被人告密、強制遷移、流放、勞改營、逃亡。如今又成為俄烏戰爭中,血色大地中的血色核心。2021年阿梅莉納來到這裡辦文學節,眾人藉由文字打造「一個可以停止戰爭的發光機」。發光機沒能成功阻止戰爭。阿梅莉納只是一再回返這血色核心,直至犧牲生命。

阿梅莉納致力於讓瓦庫連科的日記出版,2023年6月22日,她在文學節代死去的好友發表這本新書,這是她遭遇炸彈空襲的5天前。2023年7月1日,阿梅莉納不治身亡,這天剛好是瓦庫連科的生日。再過一年,2024年5月,出版瓦庫連科最後日記、位於哈爾基夫的出版社被飛彈炸毀。斷垣殘壁灰飛湮滅,2026年初烏克蘭的戰爭仍在繼續,文學接力也還在進行,於是有了我們手上這本未竟的遺作。阿梅莉納隨手記下的筆記,編者在書中也留予位置,有些看來比正文更具震撼力。戰爭調查員最後寄望的是國際刑事法院,結果往往讓人灰心,例如2008年俄羅斯入侵喬治亞,「10年內指控3人,都不是最高領導層,指揮鏈沒有被證明」,阿梅莉納接著寫:

「他們必須交出成果,我們沒辦法等10年,我們是烏克蘭人。」

(編按:本文由衛城出版提供。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。