書評

「對我來說,身為一個土生土長的英裔歐洲人,這是我政治生涯中最大的失敗。這天的糟糕程度幾乎不亞於柏林圍牆倒塌那天令人喜悅的程度。我相信這將意味著英國的終結。」

2016年6月24日,英國脫歐公投投票日隔天,英國知名歷史學家提摩西.賈頓艾許(Timothy Garton Ash)在《衛報》(The Guardian)專欄上以強烈的語氣,表達他對公投結果的意見。

賈頓艾許專研歐洲歷史,是《血色大地》作者提摩希.史奈德(Timothy Snyder)的老師,與華勒沙(Lech Wałęsa)、哈維爾(Václav Havel)交往甚深,據傳還是前英國首相布萊爾(Tony Blair)背後的軍師,在英語世界是個無人不知的人物,其在2005年被《時代》雜誌(TIME)評選為全球最具影響力的100人之一,理由是:「大多數歷史著作終其一生都只能在書架上度過。而賈頓艾許所寫的歷史,有很大的可能是擺在世界決策者的辦公桌上。」

這個從冷戰時期就關注歐陸事務、總是置身歷史現場的公共知識分子,對於祖國與歐洲的關係自是關切,自執筆評論以來,就不斷探究「海島」的身分認同問題。只是公投結果還是令他失望了──這無疑是讓自己的祖國從他摯愛的歐洲拔離。他在文章中寫道:自己心中的兩顆靈魂──英國人與歐洲人──現在或許會互相衝突,即使他和其他英國人將不再是所謂的「歐洲公民」,「但正如英國永遠是一個歐洲國家一樣,無論發生什麼,我永遠是一個歐洲人。」

但何謂歐洲人?又是什麼構成了歐洲?賈頓艾許在疫情期間,歐洲國界再次封閉之時,將他的歐洲情結與漫長的追索,書寫編織成《成為歐洲人:親身經歷的戰後歐洲史》(Homelands: A Personal History of Europe)。這本初版於2023年的書,既是賈頓艾許一部親歷並撰寫的歐洲史,也宛如一篇寫給歐洲的漫長情書。

《成為歐洲人》的原書名Homelands,既以複數名之,便意味著:歐洲是由許多民族、國家、語言共同編織的「家園群」。對歐洲人來說,這是自然不過卻又充滿矛盾的詞彙:不僅指涉個別國家的家園,也意喻一個跨越國界的歐洲共同體。這種共同體的形成,源於第二次世界大戰之後,而這本書的起點,正也是這場戰爭:賈頓艾許從父親經歷的戰爭現場出發,再描述自己經驗的歷史現場──分裂的東西柏林、波蘭的工會運動,他如何與柴契爾(Margaret Thatcher)談話,又怎麼與哈維爾往來,甚至親見普丁(Vladimir Putin)。他不僅與歐洲政治人物實際接觸,還與六八一代的學運分子深交,走訪歐洲各個角落與聽當地人說故事。「歐洲」在他筆下,散成複雜多樣的花火,卻也在矛盾衝突的觀點中交織。

當然,這和他的工作方法有關。「我的寫作取材於自己的日記、筆記、照片、記憶、閱讀、觀看與聆聽,綿亙過往半個世紀。」賈頓艾許在書中解釋,自己也引用其他人的回憶,因此,他所謂的「親身」並不等同於他個人的歷史而已,而是其他「歐洲人」的親身體驗,並以故事形式具現。

但無論自己的「親身」,或他人的「親身」,都是一種以「肉身在場」延伸為「歷史在場」的方式。因此,副書名A Personal History of Europe,乍看像是個人回憶錄,實則是一部70年的歐洲精神史。

像這般戰後歷史的現場描述,不免讓人想到伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)。事實上,具有記者型學者特質的賈頓艾許確實常被人拿來和伊恩.布魯瑪一起比較,只是前者專注於歐洲,後者對亞洲更有感情。但亞洲似乎是個很清楚的地理認知,歐洲對居於其上的人卻不是如此──至少,二戰結束10年(1955)出生於英格蘭溫布頓的賈頓艾許,是在少年時期首次到了歐陸後,才慢慢形成對歐洲的認同。(賈頓艾許甚至在《成為歐洲人》中反駁了伊恩.布魯瑪所著的《零年》概念。)

透過賈頓艾許在書中的爬梳,我們可知,歐洲對「歐洲人」來說,其實是個「盍各言爾志」的概念。例如對某些德國人來說,希特勒(Adolf Hitler)治下的德國,就不算是安居於歐洲;波蘭人長期以來可能也對自己是否屬於歐洲,抱持著不確定感。而當賈頓艾許於1991年到達瑞典首都斯德哥爾摩與當地政黨領袖談話時,對方還曾告訴他:期望瑞典回歸歐洲。因為瑞典一直抱著不結盟的立場,他自己則希望瑞典能回歸自身的歐洲根源,加入即將命名為「歐盟」的組織。

英國「成為」歐洲、加入歐洲共同體,也是在賈頓艾許17歲時才發生。當英國脫歐時,賈頓艾許已年過知天命之年,因此,開篇所引《衛報》的這篇專欄,不僅是賈頓艾許對於「英國脫歐」的既定事實發出喟嘆,也彰顯了這位歐洲研究者內心的真實認同:歐洲。

賈頓艾許並沒有被耳提面命說「生來就是歐洲人」的經驗,他那生長在英屬印度的母親只有在談起戰前於亞洲生活的經驗,才會自稱是歐洲人;而他那曾和盟軍並肩作戰的父親,從來不說自己是歐洲人──像他那樣的英國人講到歐洲最先想到法國,「對我父親而言,歐洲絕對屬於外國,歐洲聯盟則是某種狡詐技倆,意圖挫敗深受國歌薰陶的英國愛國者。」賈頓艾許認為2016年時他父親如果還活著,或許也會投票支持脫歐。

「為了使日常使用不至於誤會,我建議每當人提到歐洲時,都應該暫時打住,釐清到底是哪一種歐洲。但就算我們真這麼做,恐怕仍無法掌握大部分人最在意的歐洲:承載我們個人經驗的歐洲。」

因此,賈頓艾許不僅在《成為歐洲人》中,細緻釐清「歐洲」在個人心中概念的分歧,也反覆辯證了「共同體」的能與不能:如果能,它的形貌是如何;如果不能,那麼使它無法的背景又是什麼?

但或許還是有共同點──現在的歐洲,是由二次大戰所形塑,無論是北約、歐洲共同體(歐盟)、世界銀行、國際貨幣組織,更不用說是聯合國,都起源於二戰的餘波盪漾。「就這個意義而言,我們至今仍生活在戰後世界。」賈頓艾許認為,大部分歐洲國家雖然在冷戰後拿到豐厚的戰爭紅利,降低國防預算,以為歐洲再無人挑起戰爭了,以為相互依存會鞏固和平局勢,但事實上卻非如此,所以才需要歷史作為預測的依據。這或許就是《成為歐洲人》這本書存在的理由。

如前所述,賈頓艾許是名記者型學者,他會如同其他歷史學家一樣,收集大量文獻、資料做前期研究,接著,他會親臨現場,就像記者那般採訪、觀察。「記者,有時被認為是新聞生涯中層次最低的,但在我看來卻是最高的。我會驕傲地戴上這個勳章,」賈頓艾許曾在著作《事實即顛覆:無以名之的十年的政治寫作》中如此說道。

「身臨其境──在那個特定的地方,特定的時間,攤開你的筆記本──是大多數歷史學家無法實現的夢想。」賈頓艾許在《事實即顛覆》中提到他在塞爾維亞獨裁者米洛塞維奇(Slobodan Milošević)倒台後幾個小時內,反覆詢問大量親眼目睹的群眾。而在烏克蘭橙色革命期間,他也親歷了這場革命發展的過程。

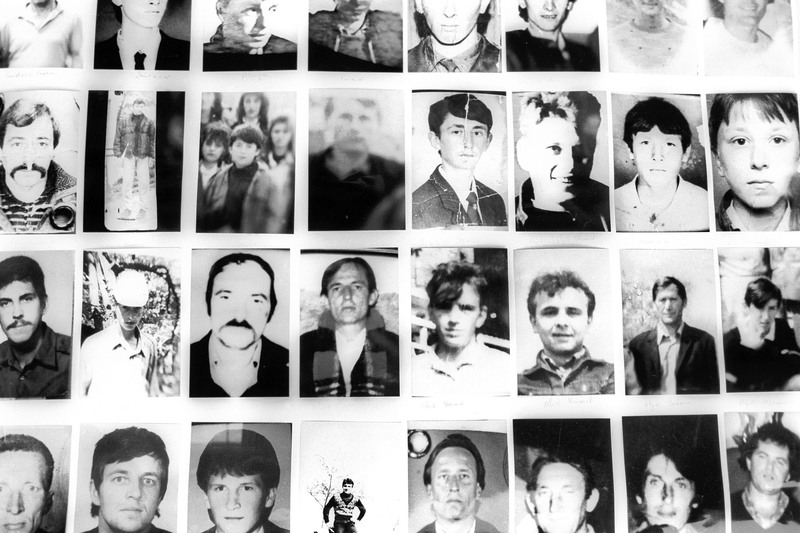

這些融合重大事件與現場的書寫,在《成為歐洲人》被穿針引線地組織起來,成為戰後歐洲的一部分,但並不會被匆匆帶過彷彿編年史中的一個環節而已。透過賈頓艾許的「在場」,每個事件都厚積卻不薄發地在書頁中有著充足的細節,宛如特寫。例如米洛塞維奇造成的屠殺過後,就有賈頓艾許的身影。

他訪問了波士尼亞塞族的劊子手之一,問他殺戮的情景,對方說每個死難者的反應都不一樣,而他雖然盡量不看對方的臉,卻永遠無法忘記一個15歲男孩──這個男孩上身打著赤膊,膚色在耀眼的陽光下顯得特別蒼白,「男孩睜大了眼,看著一排排的屍體,他跪下去,等著被這個劊子手從後腦勺一槍斃命。男孩喃喃自語:媽媽,媽媽。」

「歐洲在1945年之後曾下定決心,永不再犯,如今卻重蹈覆轍。歐洲部分地區再一次墜落人為打造的地獄:自相殘殺的戰爭、性侵、族群清洗、種族滅絕。」賈頓艾許在書中說道,他的南斯拉夫筆記本有14冊保存下來,其中一本寫道:「我剛從1945年回來。」

此時歐洲大陸絕大多數人都在過自己的日子,儘管悲劇發生在他們眼前。因此,當賈頓艾許到達塞拉耶佛時,只感覺到當地人因歐洲國家的置之不理而生的憤怒,「塞拉耶佛人提到歐洲時,總是尖酸鄙夷,彷彿那是個髒字。」他說,他們的「戰前」不同於歐陸認定的二戰之前,而「零年」則還沒出現。

賈頓艾許的這番紀錄,恰好顯示事件親歷者雖然都身處歐洲,但並不享有共同的詞彙與認知,甚至經驗可能相左或悖離。閱讀《成為歐洲人》過程中,給我最深切的感受與提醒,正是打破對於歐洲同質性的錯誤認知。

類似這樣的歧異性與思辨,在本書中無所不在。當出版社以「想像的共同體」來詮釋此書時,我反倒認為心懷「歐洲共同體」的賈頓艾許,其實透過爬梳歷史、詳細闡述「共同體之困難」,甚至承認共同體不存在。

如果不談高層次的想望,就只把這本書當成歐洲近代史來看,也是充滿啟發性與文學性的。賈頓艾許在線性的歷史敘事上,透過諸多細節的編織而建構引人入勝的現場感,並注入相當程度的個人觀點與文哲思辨。

例如當他提到冷戰時期歐洲的分裂時,便回想自己的態度:「20歲的我並沒有把這種分裂視為常態,為什麼?是什麼因素讓我對『東方』深深著迷?是因為冷戰態勢升高嗎?(下略)」

「父親和祖父都有自己的戰爭經驗,我是否因此認定眼前局勢正是我的戰爭?當然,這場戰爭不會讓你非死即傷,因此更加引人入勝。在這些年輕氣盛的動機之中有一股強烈渴望,要讓境遇不如我幸運的人們得到更多我享有的自由。如今回顧,我發覺自己當年對英國有一種過於樂觀的理想化認知,恐怕唯有一個出身優渥、長期在國外生活經驗的白種英國人才會照單全收。時至今日,我以更批判的眼光看待自己的祖國。」

賈頓艾許在書中不時反覆觀照自己的身分位置,以及由此而生的觀點:「人類的行為動機永遠不單純。對於自身成長的時代與地方,我們會不自覺地反映它們的精神。唯有多年之後,才會察覺自身行為的某些潛藏因素。追根究柢,真正重要的還是我們到底做了些什麼。」

賈頓艾許在年輕的時候,對「鐵幕」下的歐洲有所好奇,時常穿過查理檢查哨(Checkpoint Charlie),往返東西柏林,也因此遭到前東德國家安全部(因縮寫為STASI而被人稱為「史塔西」)監控。1997年,即《史塔西檔案法》通過踏進第七年之際,賈頓艾許以自己的監控檔案,佐以私人日記,找出並尋訪當初監控他的人,出版了《檔案:一部個人史》(The File: A personal history)一書。在這本書中,他除了釐清監控體系的運作與真相,也嘗試重建自己的歷史經驗,並回頭探問那個時代。

我是因為《檔案:一部個人史》成為賈頓艾許的忠實讀者,這本書與《成為歐洲人》一樣,都以「個人史」來勾勒出時代的背景,甚至成為歷史見證。例如,賈頓艾許的檔案自1980年秋天起,內容就都是波蘭──因為,他是第一批報導1980年8月波蘭格但斯克列寧造船廠罷工的西方記者之一,此次罷工促成了《格但斯克協議》,「團結工聯」因此成立。而他和史塔西都對團結工聯感到著迷。

「波蘭本身就是記者口中驚心動魄的故事,要追隨這樣的故事,就像被綁在狂奔中賽馬的鞍部帶上:非常刺激,卻無法處於觀賽的最佳角度。但我也試圖透過正面看台,甚至空中鳥瞰來取得最好的角度,並試圖了解這個故事已經成了歷史──當代歷史──的一部分。」賈頓艾許在《成為歐洲人》當中如此說道,而他自己就是這個歷史的見證者:「波蘭40多年來第一場半自由的選舉,在1989年6月4日登場;同一天,北京爆發天安門廣場大屠殺。團結工聯在大選中取得壓倒性勝利,將共產黨政權的正當性剝奪到一絲不剩。那天我人在華沙一處投開票所⋯⋯」

在閱讀此書的過程中,我雖跟著賈頓艾許的視角與步履,進入了歷史現場,但更多時候,是神遊到屬於自己的亞洲時空,想著:相較於戰後歐洲再次分裂為二,在冷戰結束後又努力整合為一體,亞洲卻是在戰前由日本權威式地嘗試打造「大東亞共榮圈」,喊出:「讓亞洲成為亞洲人的亞洲」。而這去殖民化的口號,也成為戰後亞洲各國紛紛獨立而形成多國族樣態的背景。

身為同樣背負戰爭記憶、威權統治與殖民創傷的亞洲人──或是台灣人──清楚意識到儘管亞洲有經濟合作與結盟,但因長期陷於大國對抗的張力中,而沒有類歐洲共同體或歐盟的結晶形成。

因此,賈頓艾許在《成為歐洲人》中寫的是歐洲,在我這台灣讀者讀來卻是一面鏡子:我們看到歐洲如何在二戰廢墟中找到共同體,如何在冷戰分裂後重新整合,如何在俄烏戰爭中捍衛價值。相較之下,亞洲的歷史是一體化幻影的失敗、冷戰前線的延續,以及生存競爭的焦慮。

不過,這並不表示歐洲就是一片美好。賈頓艾許透過俄烏戰爭、氣候變遷乃至各種危機,提醒我們未來的不確定性──他甚至提到台海危機──而這都需要有歷史為依據的睿智預測,來為可能降臨的挑戰做好準備。

「記憶是關於過往,也是放眼未來。」賈頓艾許在全書以二戰法國諾曼第戰場為起點,也以諾曼第法國小鎮的現在作結:鎮民投給支持英國脫歐、法國脫離歐元區的尚─馬里.雷朋(Jean-Marie Le Pen),而賈頓艾許在此與他們爭論不下。即使他希望透過「為歐洲舉杯」來與對方達成共識,對方卻堅持不肯。直到最後,才勉勉強強舉杯「敬歐洲」。賈頓艾許透過這個結尾,諭示了意見愈發極端對立的當代,即使如此,仍有互相接受與調和的可能存在。

敬未來。

(編按:本文由衛城出版提供,文內小標經《報導者》編輯改寫。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。