精選書摘

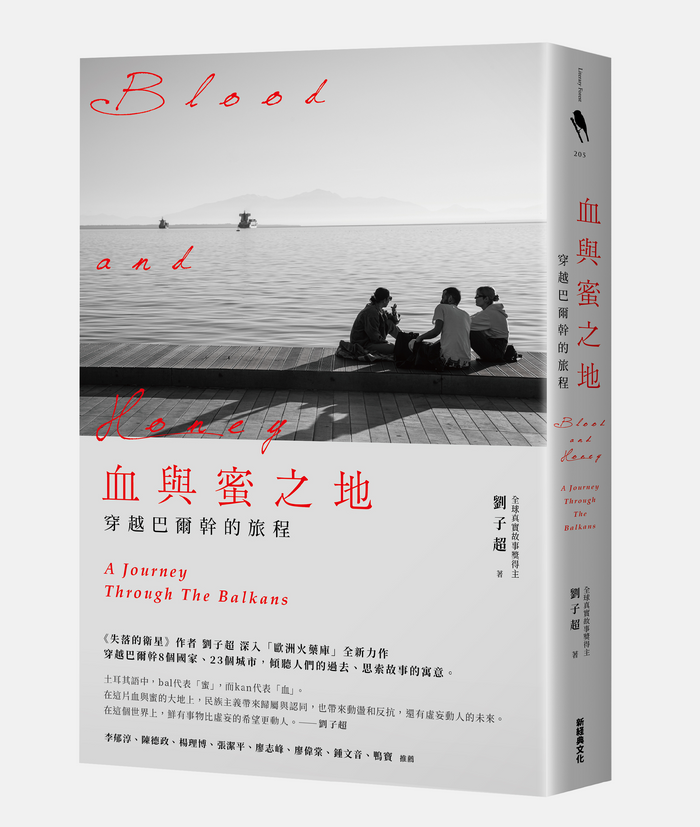

位於東歐的巴爾幹半島(Balkans),有著破碎且差異巨大的地區文化特色。「土耳其語中,Bal代表蜜,Kan代表血。在這片血與蜜的大地上,民族主義帶來歸屬與認同,也帶來動盪和反抗,還有虛妄動人的未來,在這個世界上,鮮有事物比虛妄的希望更動人。」

「全球真實故事獎」得主劉子超,從義大利邊境的里雅斯特出發,行經義大利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、黑山、波赫、塞爾維亞、北馬其頓、希臘等8個國家、23個城鎮,踏上處處有鄂圖曼帝國歷史遺跡的土地,經過一座又一座的天主教堂、東正教堂以及清真寺,看到不同信仰共處一地又分庭抗禮;傾聽來自不同民族的年輕人訴說家庭與生活的故事。

美麗的山谷、帝國的殘影、歷史的幽靈與人類的愛恨,劉子超都一一記下,巴爾幹在《血與蜜之地:穿越巴爾幹的旅程》書中不再只是一個地理概念,而是充滿掙扎與希望的真實存在。本文為《血與蜜之地》第8章部分書摘,由新經典文化授權刊登,文章標題與文內小標由《報導者》編輯所改寫。

斯雷布尼查位於波赫東部,緊鄰塞爾維亞邊境,是塞族共和國境內的一塊穆斯林飛地。1995年7月,波赫戰爭已近尾聲,這裡發生了一起震驚世界的種族屠殺事件。

波赫塞族軍隊在姆拉迪奇(Ratko Mladić)將軍的指揮下,占領了聯合國劃定的「安全區」,在短短數日內屠殺了近8千名波士尼亞族男性。這場慘絕人寰的屠殺,後來被國際刑事法庭判定為種族滅絕,成為自第二次世界大戰以來,歐洲最嚴重的種族屠殺事件。

如今,斯雷布尼查已經淡出人們的視野。我想去那裡看看近30年後的情況,走訪大屠殺的倖存者。我原本打算乘長途汽車前往。不過,大屠殺之後,斯雷布尼查的常住人口驟減,到了冬季,連長途汽車也停運了。

一大早,阿德南就開著他的紅色Polo汽車來老城接我。他的頭髮凌亂,神情疲憊,看上去頗為憔悴。我問他怎麼回事,他告訴我,兒子昨夜哭鬧不止,搞得他徹夜未眠。

他的妻子本有一份工作,但現在不得不回家專職帶孩子,這讓家庭的經濟負擔突然壓到了阿德南一人肩上。他感歎了一番過去自由自在的好時光,然後問我有沒有孩子,孩子多大了。我開玩笑說,孩子還在白堊紀。他聽後笑起來,露出右上顎的黑洞。

我們即將踏上前往斯雷布尼查的旅程,往返需要一整天的時間。我知道有必要不時跟阿德南開兩句玩笑,讓他保持清醒。

我們驅車向東,進入山區。阿德南告訴我,這片山脈是第拿里阿爾卑斯山脈的一部分,它橫跨斯洛維尼亞、克羅埃西亞,蜿蜒至此,然後轉向塞爾維亞,最終延伸至科索沃。我想起自己之前乘車翻越第拿里阿爾卑斯山,前往里耶卡的情景。這麼說來,經歷了如此漫長的旅程,我其實還沒有離開這座大山的勢力範圍。

透過車窗,我望見山頂披著茫茫白雪,雪中的冷杉林像被淹沒的刀片,在晨曦中閃耀。幾匹棗紅色的馬踏著輕盈的步子,巡遊在一片霧氣瀰漫的雪原上,宛如一幅剪影畫。

阿德南告訴我,那些是野馬。波赫戰爭期間,馬場的主人被迫離開,這些馬的先輩們開始了自由的生活,至今可能已經是第三代了。

「人類離去後,動物反而可以過得更自在。」阿德南感歎:「我在網上看到,車諾比現在已經被森林重新覆蓋,熊、鹿之類的動物都回到了那裡。」

「這兒有熊和鹿嗎?」

「當然有!斯雷布尼查過去以狩獵聞名,全是熊那樣的大傢伙!」阿德南說:「南斯拉夫時代,很多歐洲人會去那裡打獵,之後享受礦泉療養。斯雷布尼查也以礦泉水療聞名。」

「現在的情況怎麼樣?」

「等我們到了,你自然會知道。」

離開塞拉耶佛不久,我們便駛入了塞族共和國境內。雖然這裡不設檢查站,但一路上的房屋普遍懸掛著塞族共和國的旗幟──紅、藍、白三色,泛斯拉夫的顏色,與塞爾維亞的國旗如出一轍。

我們駛過一座帶有中文標誌的礦山。阿德南告訴我,這是一家中國投資的礦廠。不遠處便是一個小鎮,居民幾乎都是塞族人,許多人都在礦場工作。經過小鎮時,阿德南將車停在路邊,我們下車舒展筋骨。天空昏暗,厚厚的灰霾籠罩著連綿的山巒。

「找個地方喝杯咖啡,提提神怎麼樣?」我提議道。

我們步入路邊的一家咖啡館,找了張桌子坐下。旁邊,幾名塞族礦工默默地喝著咖啡。電視正在播放塞爾維亞新聞,科索沃地區似乎再次出現了緊張局勢,一群塞族示威者正在鏡頭前激動地表達抗議。

「局勢看起來不妙。」阿德南邊看電視邊說。

「比這裡的情況還糟?」我問。

「是的,更糟。」阿德南笑了。

「我接下來打算去科索沃。」

「真的嗎?」

「我會先去塞爾維亞,再去科索沃。」

「如果是我,我會謹慎一些。」阿德南認真地看著我說。

「波士尼亞人怎麼看科索沃的情況?」我問。

「多數人同情阿爾巴尼亞人──我們都是穆斯林,大家對塞族人都不太有好感。但我們也不希望看到科索沃的局勢失控。你知道的,巴爾幹的國家是相互牽連的,一旦科索沃的局勢失控,波赫這邊的矛盾也可能會被激化。」

「到時可能發生什麼?」

「可能會一片混亂。」阿德南回答。

我小口喝完波士尼亞咖啡,然後拿起水杯,喝了一口,這才注意到杯子上印著普丁(Vladimir Putin)的肖像。

「普丁在這裡很受歡迎嗎?」我問阿德南。

「從歷史上看,俄羅斯始終是塞爾維亞最堅定的盟友。」阿德南解釋說,「很多塞族人崇拜普丁,因為他的民族主義立場以及對待西方的強硬態度──這正是很多塞族人心中渴望卻無力得到的。」說到這裡,阿德南壓低聲音,「但並非所有塞族人都崇拜普丁,這種崇拜在某些特定的群體裡更加突出。」

「你的意思是,這家咖啡館的老闆有可能是塞族民族主義者?」我小聲追問。

阿德南朝我眨了眨眼,彷彿在說:「此地不宜久留。」

我們留下幾個波赫馬克,匆匆離開了咖啡館。一回到車上,阿德南就迅速發動引擎,彷彿擔心有什麼不測發生。紅色Polo車揚長而去,轉眼就將這座礦業小鎮甩在了身後。

經過30多公里的鄉村風光,我們到達了德里納河邊的一個不顯眼的村落。路邊矗立著一座孤零零的新建房子,乍看之下平凡無奇。不過,阿德南還是將車停下來。他向我介紹說,房子的女主人叫法塔.奧爾洛維奇(Fata Orlović),一個在波赫家喻戶曉的名字。

法塔出生於1942年,那時這裡仍屬於由法西斯組織烏斯塔沙掌控的克羅埃西亞獨立國。隨著第二次世界大戰的結束和克羅埃西亞獨立國的覆滅,狄托(Josip Broz Tito)建立了社會主義南斯拉夫,法塔也成了南斯拉夫的一名公民。

這片土地與塞爾維亞隔河相望,塞族人口占據多數。但歷史上,這裡也有一些穆斯林城鎮,通常是鄂圖曼帝國時期的戰略要塞。阿德南比喻說:「你可以把這裡想像成一片塞族人的汪洋,而在這片汪洋中,點綴著幾座穆斯林的小島。」

不過,即便在穆斯林主導的城鎮,也有塞族人口比鄰而居,這恰恰反映了整個巴爾幹半島混居多元的特性。阿德南說,波赫戰爭期間,塞族共和國軍隊試圖終結這種多元狀態,企圖把這片土地變成純粹的塞族聚居地。

南斯拉夫時代,法塔在這裡安家立業,生育了4女3男,還擁有4棟房子和4座馬廄。

波赫戰爭爆發,她和德里納河谷的許多波士尼亞人一樣,被塞族軍隊逐出家園。帶著7個孩子的法塔,最終在瑞典尋得庇護。她的丈夫和其他20多名男性親屬,在斯雷布尼查大屠殺中慘遭殺戮。

2000年,戰爭結束5年後,法塔獨自回到家鄉。她發現昔日的房舍和馬廄已經蕩然無存,一座塞爾維亞東正教堂聳立在她的庭院原址,成為附近塞族居民的禮拜場所。

法塔將東正教會告上法庭,堅持要求拆除教堂。在一個族群矛盾和宗教信仰高度對立的國家,她的鬥爭可謂艱辛重重。法塔的訴訟成為一場持續21年之久的馬拉松式戰役。在這期間,她遭遇過斷水斷電、人身恐嚇,甚至是死亡威脅,但她始終拒絕讓步。

阿德南告訴我,所有波士尼亞人都支援法塔,因為這座教堂已經成為波士尼亞族顛沛流離的見證──法塔正是在為了族群的歷史和身分而鬥爭。

2021年,法院終於裁定拆除教堂。法塔的律師建議她繼續對21年來遭受的種種傷害和恐嚇提起訴訟,但法塔選擇了釋懷。她已經是一位年過八旬的老人,獨居在這裡,她的難民子女已經在瑞典安家。法塔深知,一旦她本人離世,這片土地的未來或將再次成為未知數。

塞族軍隊發動戰爭,目的就是要從這片土地上抹去波士尼亞族的存在。他們要麼被集體屠殺,要麼被迫離開故土。阿德南說,「這場戰爭結束後,這片土地的塞族化程度比以往任何時候都要高。《岱頓協定》實質上是對這種狀態的默許。」

法塔的房子距離斯雷布尼查僅有咫尺之遙。不久,我們便路過一座穀倉──這裡曾是首批集體處決的發生地。穀倉原是一戶穆斯林家庭的產業,悲劇過後,這個家庭已是家破人亡。現在,穀倉被某個塞族人改作停車場,這一幕讓阿德南難掩憤怒。

「他們肯定清楚這裡發生過駭人聽聞的暴行,但他們完全不在乎。」阿德南說。

我注意到,愈是靠近斯雷布尼查,波士尼亞族的家庭就愈多──他們的房子不會懸掛塞族共和國的國旗。很明顯,和法塔一樣,一些波士尼亞族選擇回到這裡,繼續他們的生活。

「這是他們的家園,他們的土地,這一點毋庸置疑。但在發生過種族屠殺的地方繼續生活,他們不會感到害怕嗎?」我問阿德南。

「怎麼可能不害怕?」阿德南回答:「但人就是這樣。如果你認同自己是這個小社群的一部分,你就不會輕易放棄。處境愈艱難,你愈會堅持做自己。」

大屠殺紀念館位於一座廢棄的電池廠內。戰爭期間,這裡曾是聯合國維和部隊駐地。1993年4月,聯合國宣布斯雷布尼查為「安全區」。在此之前,已經有成千上萬名波士尼亞難民逃至此地,希望得到庇護。

1995年7月11日,塞族軍隊在姆拉迪奇將軍的指揮下占領了斯雷布尼查。那時,約有45,000名絕望的波士尼亞難民擠在這座小鎮上。在聯合國基地內,另有5,000人避難,外面還聚集著數以千計的難民,渴望得到保護。但是,400名荷蘭維和部隊的士兵已經無法控制局勢。

波士尼亞女性被迫與男性親人分開,登上離開的車隊,期間許多人遭到強姦。在接下來的幾天裡,超過8,000名波士尼亞族男子在不同地點遭到處決,他們的遺體被匆忙地埋葬在亂葬坑裡。

大屠殺紀念館內設有一個名為「斯雷布尼查種族滅絕──國際社會的失敗」的大型展覽,通過照片、實物和倖存者的影片證詞,講述那段血腥的歷史。

一個裹著羽絨服的女孩先為我播放了一部30分鐘的紀錄片。她是個年輕的波士尼亞姑娘,爺爺在那場屠殺中喪生,因此母親最初強烈反對她來這裡工作。

女孩告訴我,她和母親已經搬離斯雷布尼查,目前居住在我路上經過的那座礦業小鎮。因為那是附近唯一一座稍具規模的城鎮,有商場、餐廳和醫院等便利設施。她有一些塞族的女性朋友,但她們從來不會觸及與民族有關的話題。她的朋友們並不知道她在大屠殺紀念館工作。她只是告訴她們,自己在一家非營利組織上班。

女孩剛剛大學畢業,在這裡工作了幾個月。她告訴我,她喜歡這裡,因為能在同事中間找到一種歸屬感。

「是什麼樣的歸屬感?」我問。

「我們都是生活在塞族共和國的波士尼亞族。」她說:「我們都有親人在大屠殺中喪生。」

女孩微笑著離開,讓我一個人繼續觀看紀錄片。阿德南似乎不願承受影片內容的沉重,說他去外面抽菸等我。房間裡沒有暖氣,冷得如同冰窖,而紀錄片的內容就像在冰窖裡又放了一大桶冰塊,使周圍的寒意更甚。

對於當年的波士尼亞難民而言,僅僅是在這裡活下來,已經是一個巨大的挑戰。他們中的許多人歷盡千辛萬苦逃到此地,不少人在逃亡途中就慘遭不幸。那些最終抵達這裡的人,曾自認為是幸運兒,卻未曾料到聯合國的「安全區」最終也無法保證他們的安全。

看完紀錄片,我開始仔細地觀看展覽。展廳內除了我,空無一人。每個房間都沒有暖氣,清鼻涕像融化的冰川源源不斷。倖存者的證詞在螢幕上循環播放,他們的聲音──時而還摻雜著哭泣聲──在空曠的房間中迴蕩。

在一個展室裡,我看到一雙雙男性死者的鞋子,它們被凌亂地擺在那裡,彷彿人體的殘骸。有骯髒的工作靴,有鞋底幾乎磨平的皮鞋,有繪有卡通圖案的運動鞋。有些鞋子依偎在一起,彷彿在尋求溫暖。有的鞋子看上去格外小巧,可能屬於剛剛成年的孩子。

阿德南像幽靈一樣悄無聲息地出現了。原來,這個房間裡有太陽,所以他剛才一直待在這裡。他向我介紹說,紀念館的館長阿茲爾.奧斯曼諾維奇(Azir Osmanović)同樣是一名大屠殺的倖存者。他當年只有14歲,所以活了下來,而比他大1歲的哥哥慘遭殺害。

「對穆斯林而言,15歲代表成年。」阿德南說:「因此,在斯雷布尼查,15歲成了一道生死的分界線──15歲及以上的波士尼亞族男性幾乎無人生還。」

納瑟爾.奧里奇(Naser Orić),曾是塞爾維亞總統米洛塞維奇(Slobodan Milošević)的警衛,後來成為斯雷布尼查地區波士尼亞武裝力量的指揮官。然而,在大屠殺紀念館裡,關於這位爭議人物的資料卻幾乎無跡可尋。

戰爭初期,奧里奇試圖控制斯雷布尼查周圍的鄉村地帶,以建立與其他穆斯林控制區的聯繫,從而打破塞族武裝的圍困。儘管這些努力並未完全成功,但他們的確在塞族統治的核心地帶創造了一個龐大的穆斯林飛地。

1992年夏秋之際,奧里奇對斯雷布尼查周圍的塞族村落發起了一系列攻擊。這些行動在塞族社區中引發了巨大的恐慌,許多留守的塞族家庭成為攻擊目標。

奧里奇的軍隊不僅殺害平民,還洗劫他們的糧倉和財產。據統計,至少有30座塞族村莊和70個鄉村聚落被燒毀,約1,000名塞族人遇害。這些行徑加劇了雙方的敵意,也引發了更為廣泛的族群對立。

奧里奇的行為揭示了波赫戰爭的複雜性,也暴露出雙方都曾捲入對平民的暴行。戰後,奧里奇因涉嫌戰爭罪而受到國際刑事法庭的起訴。他在2008年被判無罪,但他的形象仍然存在爭議:在波士尼亞族人心中,他是民族英雄;而在塞族人看來,他是戰爭犯的代表。

隨著塞族軍隊的推進,斯雷布尼查的處境愈發岌岌可危。回顧這段歷史時不難預見,一旦塞族軍隊占領這塊飛地,大規模的報復行為幾乎是不可避免的。

1992年冬天,斯雷布尼查被塞族軍隊完全封鎖,所有通往城鎮的道路被切斷,這裡變成了真正的孤島。隨之而來的是嚴重的食物短缺,居民們不得不依賴玉米飼料、燕麥和蒲公英沙拉勉強維生。夜晚,城鎮籠罩在一片黑暗之中,僅有河上搭建的簡陋水車提供微弱的電力。面對饑荒,斯雷布尼查的居民陷入了絕望,有時,他們甚至提出用一個塞族俘虜交換兩袋50公斤麵粉。

到了1993年3月,聯合國出面斡旋,宣布斯雷布尼查為「安全區」,得到聯合國的保護。然而,兩個族群之間此前的仇殺,已將民族主義的怒火徹底點燃。

1994年2月,荷蘭維和部隊接替加拿大,被派遣到斯雷布尼查,維護安全區的和平。荷蘭士兵裝備簡陋,人數不足,行動受到聯合國的嚴格限制。當塞族軍隊逼近時,荷蘭人的局限性變得顯而易見:他們對局勢的嚴重性估計不足,對平民的保護措施遠遠不夠,他們請求的空中支援遲遲未到,而國際社會的回應也顯得遲鈍無力。在塞族軍隊的強大壓力下,荷蘭維和部隊最終選擇撤退,將斯雷布尼查拱手交給憤怒的塞族人。

在這座昔日維和部隊的舊址中,依稀可見往日的風貌:荒廢的工廠遺址,遺棄的機械設備,一扇鎖緊的門後是維和部隊的食堂,牆上懸掛的菜單上寫著:「250克丁骨牛排,售價7塊5德國馬克。」

在廠房光禿禿的牆壁前,陳列著曾在這裡避難的人們留下的遺物和他們的生平故事,所有故事都以同樣的結局收場。

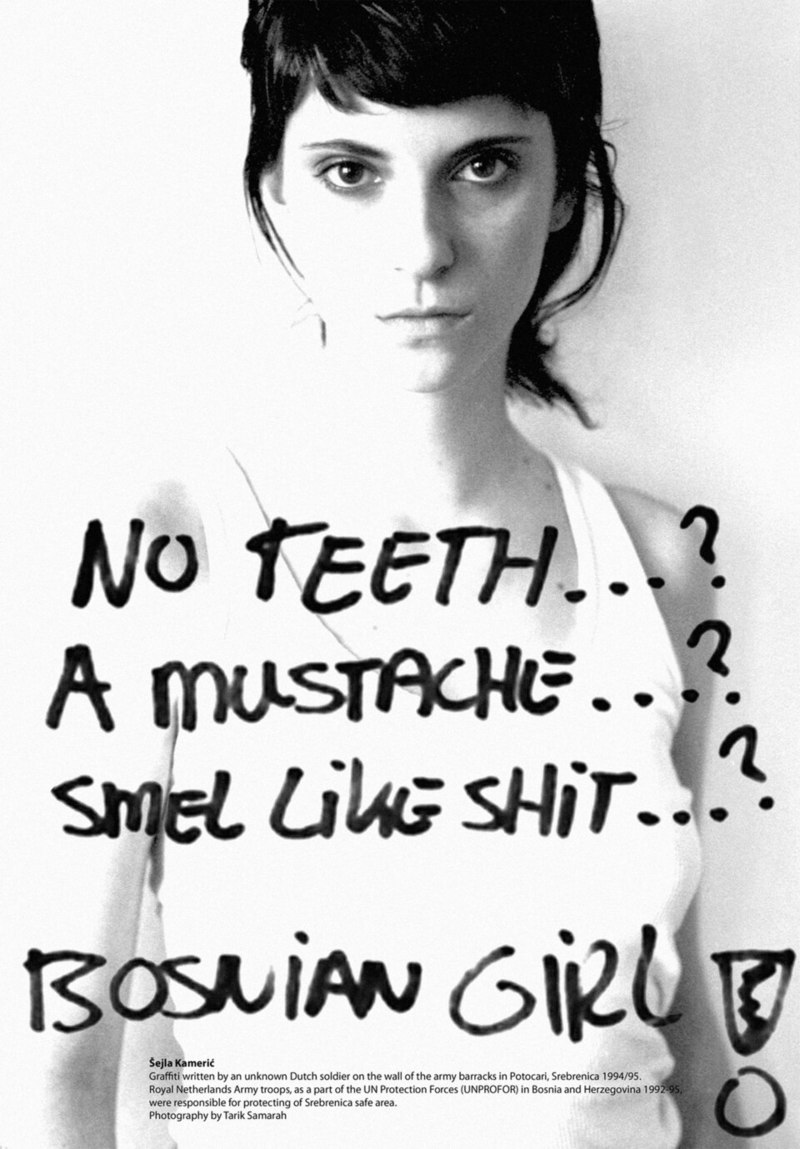

牆壁上,荷蘭士兵的塗鴉依舊清晰可見,其中一些甚至帶有種族歧視色彩。我又一次想起了波士尼亞女藝術家塞拉.卡梅里奇(Šejla Kamerić)的作品《波士尼亞女孩》(Bosnian Girl)。在踏上巴爾幹的旅程之前,我曾在奧地利的格拉茨美術館見過這幅作品──它的靈感就取自於這些塗鴉。

那是一張海報,黑白照片中的女藝術家穿著白色背心,面容嚴肅,目光堅定,直視鏡頭。海報的背景是一句荷蘭士兵留下的塗鴉:「沒有牙齒?長著鬍鬚?聞起來像糞便?波士尼亞女孩!」

這些冷漠的文字不僅暴露了當時維和部隊中普遍存在的性別及種族偏見,也揭示出那些本應保護民眾的維和士兵對受害者的輕蔑和冷漠。

站在曾經的維和部隊營地內,周圍瀰漫著舊機油和灰塵的氣息,我突然明白了展覽標題「國際社會的失敗」的深層含義。這不僅是對一場歷史悲劇的回顧,更是對國際社會在干預和結束暴行方面的反省。這場歷史悲劇,或許本可以──而且應當──被避免。

我在廠房門口找到正在跺腳抽菸的阿德南,這才意識到自己的腳趾已經完全凍麻木了。我向阿德南要了一支菸,他從菸盒裡取出一支遞給我。菸盒上以克羅埃西亞語、塞爾維亞語和波士尼亞語3種文字印著「吸菸有害健康」。但除了克羅埃西亞語使用拉丁字母外,它們在拼寫上沒有任何不同。

廠房對面,是一片巨大的墓園,埋葬著從亂葬崗中挖掘出來的死難者。一排排尖細的白色墓碑,宛如剛剛抽芽的嫩樹,一直延伸至遠方山坡的森林邊緣。可以想像,這塊土地過去曾被森林覆蓋,為了給逝者尋得安息之所,才將之清理出來。

我在墓碑間徜徉,看到一位上了年紀的波士尼亞婦女,蹲在她丈夫的墓碑前。她戴著頭巾,面容平和,神態中並未顯出哀傷。她在用抹布細心地擦拭碑面,動作嫻熟,彷彿只是在做著日常家務。

附近矗立著一塊刻有8,372名遇難者姓名和生辰的巨石。隨著更多的骨骼碎片、破舊衣物和DNA樣本的鑑定,那些墓碑的數量還在增加。

阿德南告訴我,在塞族共和國的領土上建造這樣一處紀念大屠殺受害者的場所是一件充滿挑戰的事。因為塞族領導人和不少塞族民眾對於大屠殺的性質有著截然不同的看法,甚至有人否認大屠殺的發生。塞族人同樣視自己為暴行的受害者。這種立場從戰爭時期延續至今,從未改變。

我不忍心去問阿德南,他是否認為波士尼亞族也對塞族犯下過戰爭罪行──歸根結底,這恐怕只是數量與規模的差異。和眼前漫山遍野的墓碑一樣,數字無法完全呈現個體經歷的苦難,也掩蓋不了每一個家庭喪失親人後遭受的創傷。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。