兩廳院2025秋天藝術節《K與龐蒂的神秘降靈》

視覺藝術家區秀詒與劇場導演陳侑汝(她的實驗室空間集)共同主創劇場作品《K與龐蒂的神秘降靈》,2025年10月在國家兩廳院年度「秋天藝術節」首演。作品以變幻的燈光、投影、聲音設計和煙霧效果,將單面式劇場切割成多維度空間,創造一場70分鐘的降靈會。劇場演員蔡佾玲、周家寬兩人分飾多角,吸人血的馬來女鬼、客死他鄉的電影大亨與尼泊爾傭兵,在舞台上共同顯靈,表達現實中流動無形、難以固著的身分認同感受。

兩位主創者分別出身馬來西亞和台灣,祖輩皆受外來政權殖民的歷史,化身幽靈持續作用於他們置身的當下。雖然成長年代已非殖民時期,但那類似又迥異的後殖民「感覺」,化為劇中角色的疑問:「當你發現自己既不屬於他方,也無法加入彼方,這樣的歷史你怎麼看待呢?」

在馬來西亞吉隆坡出生長大的區秀詒,從小就知道「龐蒂雅娜」(Pontianak)。她是馬來西亞、印尼、新加坡民間傳說中的知名女鬼,據信是一名因難產而死、怨恨不止息的女子變身厲鬼,經常躲在香蕉樹根裡,專門尋找渣男下手,會吸血、撕爛男性性器洩忿。龐蒂雅娜被暱稱為「龐蒂」,獵捕時化身人形美女、散發香氣,引誘獵物上鉤,從18世紀的蘇丹,到19世紀的白人軍官都不放過。

到了當代,龐蒂並未銷聲匿跡,還經常登上馬來西亞社會新聞。例如,吉隆坡往雲頂高原的高速公路車禍頻仍,駕駛宣稱是在夜間看到龐蒂在路邊出沒而失控。

對這些怪談不陌生,但區秀詒沒有想過,有一天女鬼龐蒂會出現在作品裡,扮演挑釁身分認同、穿梭國族界線的幽靈。作為經常以顛覆史料為創作手法的視覺藝術家,一開始吸引她的,其實是在一場台灣空難意外過世的馬來西亞電影大亨陸運濤(Loke Wan Tho)。

陸運濤的複雜身世,反映馬來西亞20世紀前半政權更迭、國界挪移的歷史。他出生於1915年,當時馬來西亞仍為英屬馬來亞。成長在富裕華人家庭的陸運濤從小周遊列國,成為鳥類專家、攝影家與探險家,出版鳥類攝影集,足跡遍及印度、喜瑪拉雅山區。二戰期間,為了躲避日本人侵占,他搭船逃難,結果遇上投擲炸彈,曾經皮膚傷殘、短暫失明。

為人津津樂道的還有電影大亨的角色。陸運濤創設國際電影懋業公司,專營製作華語、粵語電影,曾經在1950、60年代叱吒馬來西亞與香港電影圈,與香港邵氏電影公司互為競爭對手。

然而,《吸血人妖》原作膠卷卻在後來神祕消失,只剩下海報,以及曾在首輪院線觀影的觀眾,在報紙上發表過的文字紀錄。

膠卷遺失的原因與去向至今無解。區秀詒發現,有一說是當年在電影飾演龐蒂的女星,後來嫁給某位蘇丹,摧毀所有妻子影像;另一傳聞則是陸運濤的影業合夥人因生意失和,憤而摧毀電影拷貝。「但以上都是野史,不可考據。」

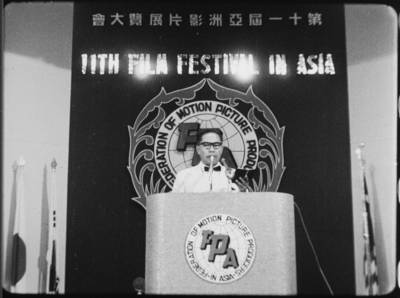

傳說裡的吸血女鬼首度顯影於電影這個新興藝術,巧合地與新興的國家、國族想像重疊,啟動了區秀詒的創作聯想。至於陸運濤與台灣連結的開端與終結,是一場台灣首度主辦的亞洲影展,與第一起民航空難「神岡空難」。

1964年,陸運濤夫妻來台灣參加影展活動,旅途中結束一場商業會議,要從台中搭機返回台北,但飛機起飛後5分鐘,就疑似發生劫機事件導致爆炸墜機,全機罹難。除了陸運濤夫婦,罹難者還包括多位當年電影界重要人士,號稱是冷戰時期的文化界大事。

「後來國家電影中心還考據到,本來當晚陸運濤要回台北,在圓山大飯店舉辦一場派對宴請港台影人,派對主題就叫做『吉隆坡之夜』,甚至可能改變台灣電影史,」區秀詒說。

帶著開創野心卻驟然過世,與一場來不及辦的派對,加上陸運濤歷經三種政權、船難又空難的離奇經驗,對區秀詒產生難以言明的吸引力。

「我對於『客死異鄉』這件事情滿有感覺。」

1978年出生的區秀詒,中學就讀吉隆坡市區的華文學校「循人中學」,校門口所在的「陸佑路」(Jalan Loke Yew),以陸運濤的父親、馬來亞錫礦大亨陸佑為名。距離循人中學走路大約20分鐘,可以抵達只放映洋片、陸運濤所經營的國泰影院(Cathay Cinema);鄰近的大華戲院(Majestic Cinema)則專門放映粵語片,是1969年「513事件」地點之一。

「父親會在小時候叫我們讀二十四孝、儒家故事。但其實出了家門,生長環境有各種言語聲響,讓我自己對於身分有很多困惑與錯置。」

2011年區秀詒來台灣定居、創作,對於身分認同流動性的感受更加深刻。區秀詒說,藝術家出國參展,需要標記自己是哪一國人,說華語、在台灣創作的她「有時候會被標為台灣人、有時候又是馬來西亞人」。經驗多了,不免叩問自己,「我到底是哪裡人?」

又例如,台灣政府近年推動「新南向政策」,馬來西亞也是目標國家之一,區秀詒卻感覺疏離,「所謂『新移民』的概念,那當中似乎沒有包括我。」

種種因生活經驗而來的困惑、聯想,或者歪想,投射在陸運濤與龐蒂身上。

在創作論述中,區秀詒和陳侑汝引用法國歷史學者皮耶.諾拉(Pierre Nora)在《記憶所繫之處》一書中提到「非我之鏡」的概念:

「在這一差異的場景中,一種無法找尋的身分突然閃現出來……我們要通過非我之鏡,來解讀我們的現實處境。」

又遠又近的陸運濤,成為那面有趣的「非我之鏡」,映照出兩位創作者想談的東西:流動的身分、不穩定的認同界線,以及如何讓歷史幽靈顯影。

舞台上,沒有明顯的故事主線。衣著造型像是香蕉的女鬼龐蒂、一棵銀色芭蕉樹、一句紅色的電話機,一位神祕K先生,同時代表電影大亨與尼泊爾籍廓爾喀(Gurkha)英國傭兵,以及鬼魅般忽大忽小、忽明忽暗的投影與殘影。貫穿全劇、寓意最強烈的素材,是流行於馬來西亞的國民歌曲〈Rasa Sayang〉。

〈Rasa Sayang〉歌詞直譯是「感覺愛」。近年,馬來西亞旅遊局曾將這首歌作為行銷國際旅遊的廣告配樂,刻意在同一首歌配上馬來語、英語、華語、坦米爾語,塑造多元族群一家親的形象。然而,廣告推出卻遭到印尼抗議,爭辯誰才是這首歌的擁有者。

官方的「多元」論述和政治階序,顯然不是所有人都買單。透過電話機、短波收音機、演員哼唱等不同介質,「感覺愛」在劇場中魔音傳腦、穿梭如魑魅,原曲宣揚相親相愛的意圖,卻因藝術家的編排與聲響擺弄,顯得滑稽與諷刺,像是聽到肅穆國歌,司令台上的偉人肖像卻不給情面地摔下來。

〈Rasa Sayang〉之外,劇場中的文本,包括演員對話、字幕多半是缺乏敘事連貫的符號變換,在華語、英語、馬來語之間切換,聲調繁複,如詩與夢境。對於符號與文本的指涉,兩位藝術家語帶保留,「我們會避免大剌剌、過於直白的表達,讓觀眾多一點想像空間,」陳侑汝說。

歷史的聯想與隱晦並陳,是觀看本劇的趣味與謎團。雖不想直白表達,但匯聚自身的認同困惑卻是真實的,若說「個人的就是政治的」,那麼兩人也有自我定義的地緣政治。

除了成長在馬來西亞的經驗,區秀詒在美國舊金山留學期間也遭遇歧視的衝擊。一次搭乘公車,被黑人乘客訕笑與丟擲紙團,同車東亞面孔的老先生卻看著她噗哧竊笑。「當時我很氣,不只是氣那些黑人,更生氣坐在我前面的亞洲人,不但沒有幫忙,還笑我!」

陳侑汝則回憶小時候全家去尼泊爾自助旅行,卻淪為邊境難民的經驗。要前往山區健行前辦理入山登記時,赫然發現裝有全家護照的袋子不慎遺失;由於台灣與尼泊爾並無外交互助系統,中國大使館又不願協助,全家人被迫滯留尼泊爾,旅程泡湯。折騰數十天後,終於取得一紙證明得以回到台灣機場,但入關時又因為沒帶台灣身份證,還得麻煩親戚來機場相救。

因國族身分不明而面臨的困擾與孤立,在異鄉感受最為鮮明。回到自己的國家,因歷史遺緒,也產生不同的好惡。

對殖民者愛恨夾雜、心懷嚮往卻又抗拒、質疑身分的固著卻又盼望認同,是後殖民社會共有的矛盾。作品裡另外一個角色,尼泊爾廓爾喀士兵,被動員來象徵這種困境。

根據節目索引,「廓爾喀」是古印度語「牛的守護者」之意,源自北印度契托爾王朝月亮族,為尼泊爾一支驍勇善戰的部族,19世紀成為英國東印度公司的傭兵,後被英國徵召,成為英軍派往各殖民地的特殊軍種。

廓爾喀部隊曾在英屬香港時期,被派駐中港邊界維持社會穩定;1948~1960年,英國為了剿除馬來半島共產黨,宣布緊急狀態,廓爾喀部隊也被徵召入叢林,打擊馬來亞共產黨。至今,新加坡警察部隊裡仍有招募廓爾喀特遣隊,任期屆滿後必須回到尼泊爾。

在異國土地上,為殖民者作戰、鎮壓另一群被殖民者。如同台籍日本兵在二戰時的困境:為誰而戰?戰勝是否也代表戰敗?

劇中角色說:「當你發現自己既不屬於他方,也無法加入彼方,這樣的歷史你怎麼看待呢?」

《K與龐蒂的神秘降靈》透過影像與聲音,呈現唯有在劇場空間才能體驗的歷史降靈會。當社會面臨對話困難、偏激與極化,往往是因為潛藏個人歷史記憶中的幽靈未得妥善安魂,不如舉辦降靈會,讓歷史自己站起來說話。

再現降靈會的參考對象,是19世紀出現在法國的Phantasmagoria 。根據劍橋辭典,這個詞的定義是「令人困惑地、想像的影像,一個接一個,變化快速」。

「當時的巴黎人,可能買張票,前往一個廢墟般的小教堂觀看。在一片黑暗中,很多鬼在你身邊飛來飛去,他們是法國大革命中死去的人物。你可以想像當時巴黎的觀眾有多麼驚恐,」區秀詒說。

兩位藝術家在劇場黑盒子創造的降靈會,沒有習慣被認知為「銀幕」的東西,影像投影在任何能夠顯影的媒介上,複製柏拉圖的洞穴寓言、巴黎人的Phantasmagoria,以影像連結生者與亡者,創造「似乎看到了,又好像沒看到」的感覺。

對於過量沉浸於各類影像、感官麻痺的當代觀眾而言,或許已無法體會19世紀巴黎人在幽暗廢墟初嚐影像魔力的驚恐感。若受線性歷史敘事習慣所規範,不免反射性開始揣測,並陷入解讀焦慮:此符號彼符號,跟現實的關聯究竟為何?

作品與其表達認同什麼,更是呈現「不認同」:或許是不認同訴求清晰流暢的線性敘述、殖民霸權、官方建構的政治階序;也或許只是要召喚被歷史遺忘的角色,例如龐蒂,在劇場顯靈。藝術家沒有意圖要以作品拯救世界,而是為亂線團般的現實,開立一帖以隱喻為底的處方箋。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。