讀者投稿

近年台灣原創BL颳起陣陣旋風。2024年台南美術館以BL為主題策展,舉辦「吾妄之境The Fantasy Wonderland」特展,BL由只能「偷偷喜歡」的次文化進入社會大眾視野。許多台灣創作者投入BL創作,其中不乏重視本土語言發展的寫作者。

2019年《國家語言發展法》實施,政府也祭出相關政策鼓勵本土語言創作,2024年國藝會更是開辦「母語文學創作發表專案」補助母語文學。近年母語作品數量增加,內容百花齊放。然而即便本土語言進入多元創作視野,卻多仍因創作主題相對嚴肅、議題性強烈,無法擺脫「鄉土」、「寫實」與「傳統」的刻板印象,難以引發大眾共鳴。

新潮文化BL與傳統文化台語看似兩條平行線,但當台語不斷在台灣這片土地被訴說與書寫,為了貼合時代背景,或開創語言的當代新面貌,台語也因應創作需求進入BL小說之中。本文訪問數位曾以台語寫作BL小說的創作者、出版社及台語文學寫作者。BL作為載體,又能如何讓台語更貼近大眾?

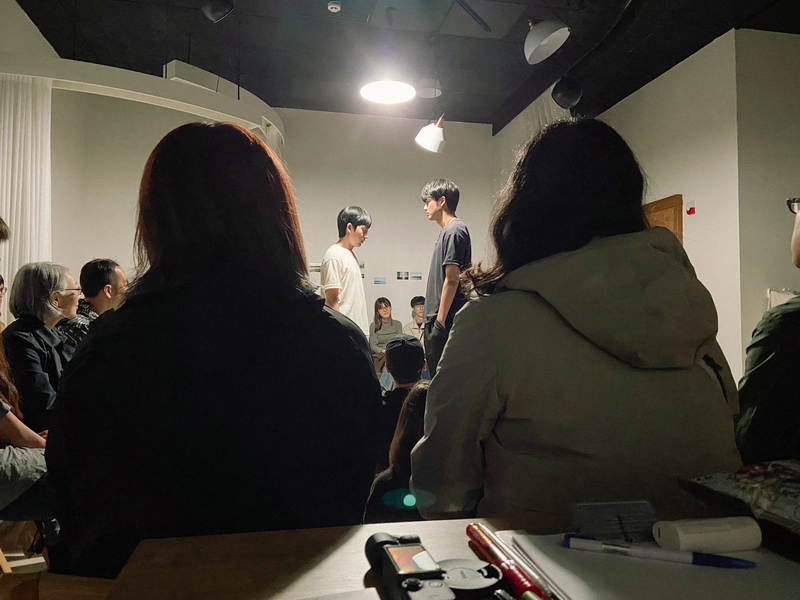

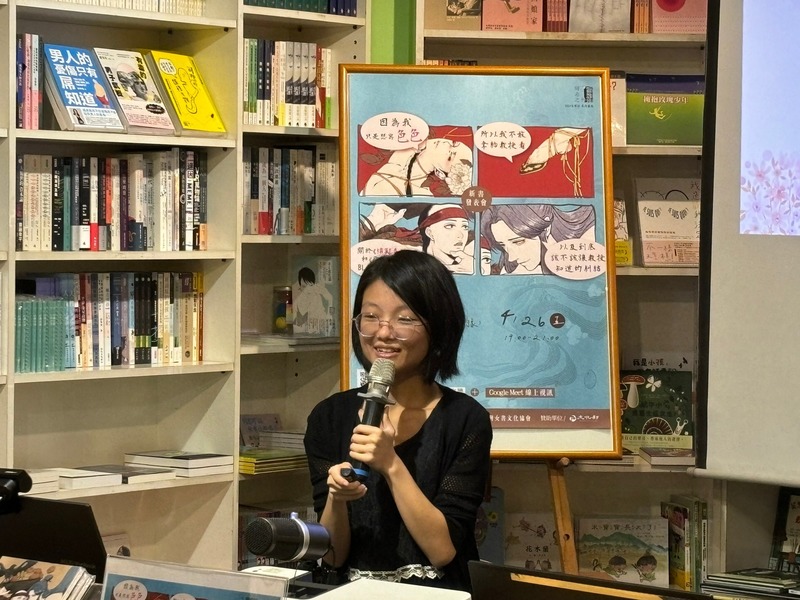

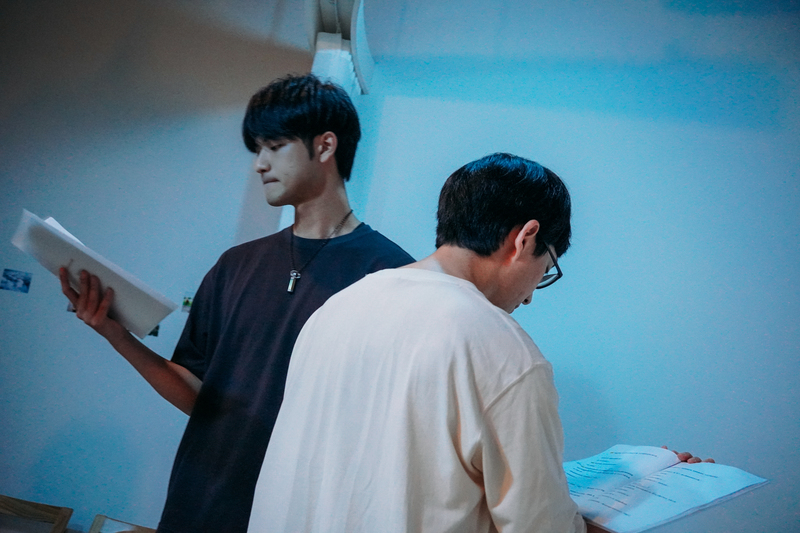

舞台擺放木製桌椅,天文社學長「一賢」(王新凱飾)與學弟「阿清」(李佳勳飾),眼神曖昧、聲音溫柔安定,從社團博覽會、圖書館自習到天文社營隊,最後一場戲他們牽手在微光下互訴心事、深情接吻,這些青春記憶都是讀劇橋段。劇場中演員與觀眾共築的魔幻時刻,這一幕不只帶動一賢與阿清的戀情開花結果,台語BL小說也有新突破。

台語演出不再是阿媽家客廳會播的八點檔鄉土劇,也不是《戲說台灣》的民間傳說故事,而是令人心跳加速的男高中生青澀戀愛物語。

讀劇會場場完售,台下觀眾因喜愛BL、台語或劇場慕名而來。台灣文學寫作者洪明道、鄭順聰與何玟珒,也都受邀坐在戲台下,跟著男主角們的戀曲怦然心動,堅定展開屬於台灣BL與台灣語言的創新革命。

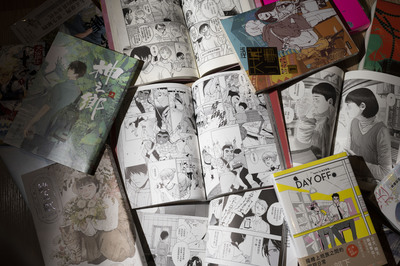

近年BL作品颳起陣陣旋風,日本、韓國、泰國與中國等各國BL作品輸入台灣。隨著台灣主體意識高漲,社群上也掀起了對台灣原創BL作品的討論。

「台灣有自己的BL嗎?」、「什麼是屬於台灣原創的BL作品?」、「台耽作品求推薦!」社群媒體出現貼文,展現讀者對台灣原創BL作品的焦慮與期待。部分台灣BL作品更融入豐富的台灣經驗,像是:場景設定使用台灣地標,情節搭配台灣特有的日常文化習俗等,相較外國作品更容易引起台灣讀者共鳴;近日更出現了結合台語對白,甚至是全台語的創作。

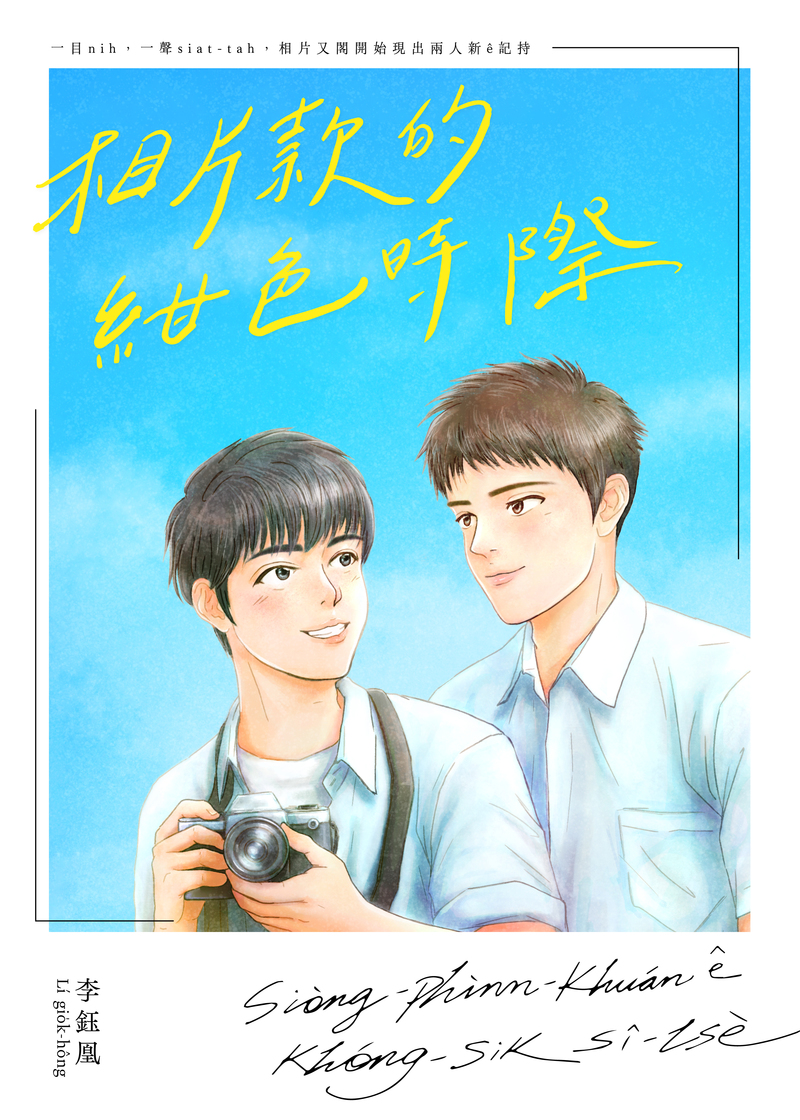

2025年出版並舉辦讀劇會的《相片款的紺色時際》就是首部「全台語」長篇BL小說,然而這並非台灣唯一融合台語的BL作品。

小說中許春茂和阿昂惹禍上身展開逃亡之旅,路程中感情也愈發深厚。對陸坡而言,當故事背景建立在台灣,就理應包含各族群的語言,像是:竹苗地區摻雜客語,南部國台語混用,東部夾帶原住民語,才能還原台灣這片土地的情形。台灣是多語種國家,這片土地的聲音就不能只用華語來說。

陸坡在彰化出生、長大,家人大多說台語,他聽得懂卻很少說,直到到北部工作後,意識到周遭和下一代說台語的人口銳減。陸坡憂心台語消失,承認台語能力不足,在寫作過程中透過觀看公視台語台節目,廣泛收集資料,重新認識台語。

陸坡觀察到「黑道」是中國、日本與義大利BL作品常使用的元素,他覺得也該來個本土黑道BL作品。雖然有讀者反映,以台語文書寫黑道故事,容易加深大眾對於台語是「底層」語言的刻板印象,陸坡也曾因此糾結,直到他轉念思考:其實是大眾不該將黑道和底層連結,才克服創作阻力。

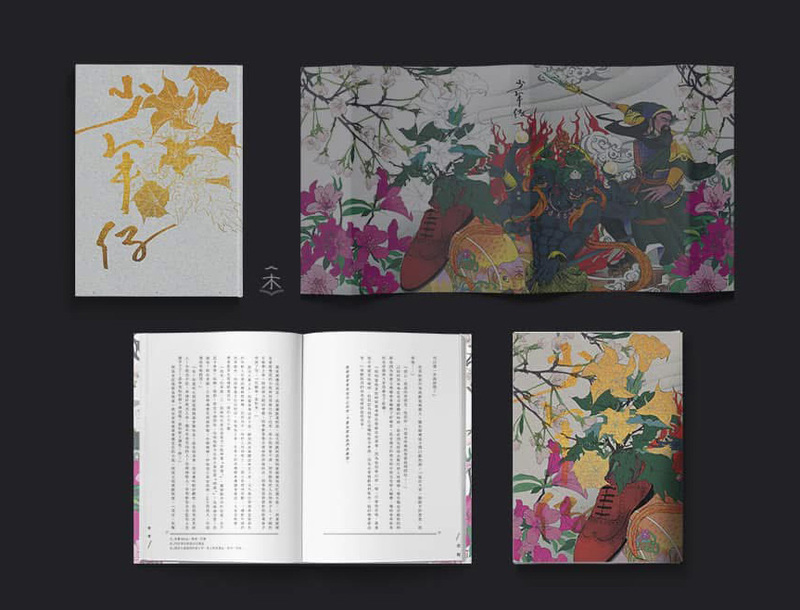

為了將《少年仔》中的「音譯」台語對話校訂為教育部建議用字,卻苦於缺乏經費聘請專業台語顧問,一木工作室總編輯日青與美術設計阿本靠著網路自學,努力進行台語文編輯校對,雖仍有部分錯誤,在2019年卻已是罕有的嘗試。一木工作室也因此以「台文」作為行銷賣點,成功引起讀者關注。

《少年仔》以外,一木工作室曾出版Kuruma創作的《時雨》、《流》與《鯨鯢》等作品。其中《鯨鯢》「聲音演出改編計畫」,更在網路募資平台上獲得10萬元贊助。

出身高雄台語家庭的Kuruma認為,台語是1970、1980年代長大的台灣小孩的家庭或社會組成之一,親子爭吵、朋友打鬧等日常生活中私密場景對話,應是貼近許多家庭現場的語言。

台語是Kuruma的母語,她自認從小透過台語去認識世界,高中時卻發現許多來自市區的同學不太講台語,深感台語退步。直到大學就讀台灣文學系,Kuruma才從台語文作家、歌手與研究者身上,看見台語的美,也發現深植語言的台灣歷史意義。

「傳統懷舊」、「家裡說的方言」、「草根」與「日常生活的髒話」等,大眾對台語的刻板印象形成並非一朝一夕,過去國民黨來台初期禁講方言等國語政策時至今日仍深深影響社會,有人至今都不知道台語也有文字書寫系統。

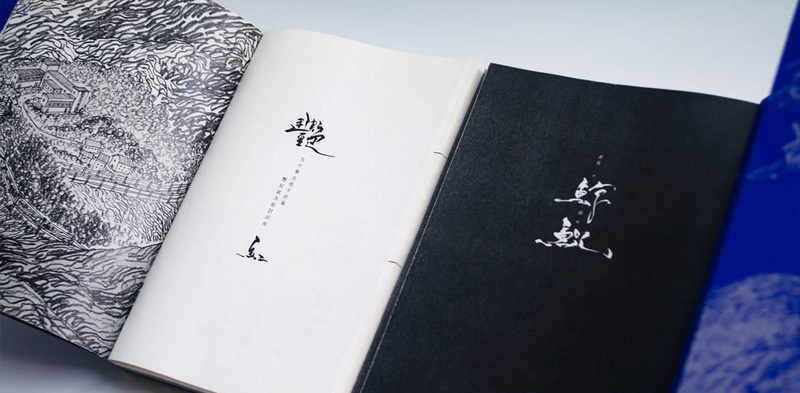

Kuruma指出,用台語寫作,除了讓故事更立體,她也希望讓讀者知道,使用母語不必羞於啟齒,也是能夠記錄並變成角色對話、文句敘述,進入文學作品的書面語彙。Kuruma的首部小說《時雨》,她就因應角色設定,自然而然地使用台語書寫部分內容;之後2020年《鯨鯢》系列篇章,才真正有意識讓角色開口說「母語」。

創作《鯨鯢》時Kuruma剛觀賞完阮劇團的《皇都電姬》深有所感,《鯨鯢》除回應日治時期、國民政府時期推行的「國語政策」外,更緊扣1997年香港主權移交中國政府、2019年反送中事件以後,廣東話漸漸消失的窘境,探討語言與身分認同的關聯性。

《鯨鯢》中稱母語為「海音話」,使用Kuruma自身母語「台語」呈現,情節直指「本土母語被語言政策扼殺」的歷史。「語言的消失即文化的消失,文化的消失即身分的消失」成為《鯨鯢》的故事核心。

對現在的Kuruma而言,母語不僅限於生活語言,它的思考邏輯和使用方式,更是在對抗外來文化侵略時,能夠保有族群文化主體的重要防禦方法。她認為使用台語創作不僅能夠傳承本土文化,更能有效減少中國小說、短影音對台灣創作者與讀者的滲透。

她不僅寫心靈戀愛也寫肉體情欲,筆下的角色物種囊括:精怪、河神、魅魔和人類,場景從三合院到野溪山地,在〈小灯〉中她甚至以台灣傳統食物「湯圓」為喻,書寫男主角與燈猴精怪之間對乳頭的激烈挑逗。在時代背景傳統封閉的禁忌下,敞開身心靈大門的「色慾」,交織形成的衝突美感,讓讀者在閱讀時遨遊其中。

何玟珒笑說,BL作品著重情感描寫,而情感發展至最後會產生肉體交流,所塑造的情慾想像,就有機會打開台語新客群。當台語進入類型文學領域,能夠有更豐富且大膽的嘗試,台語的客群就不再局限於文學獎評審,而是更廣泛的大眾。

但即便小說的書寫技藝成熟,何玟珒的台語能力較華語貧弱,仍時常面臨寫作瓶頸。她進一步舉例,像是有時候想到華語性愛姿勢形容,卻找不到對應的台語詞彙,「雖然說不定我亂寫,人家也看不出來,但我就不想亂寫。」她只好做出取捨更改體位。

她補充,像是「眼淚」,台語直觀想到「目屎(ba̍k-sái)」,但感覺不僅不夠細膩,華語字面詮釋聯想也會有些出戲;如果寫「珠淚(tsu-luī)」又會很「歌仔戲腔」,在行文上不夠自然,不像華語直接用就很漂亮,需多花時間思考揣摩。

除了兩部自印本,《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》中的〈一個男人的攝影史〉對何玟珒來說也是一篇台語BL。〈一個男人的攝影史〉寫的是攝影師以過去農村社會男性勞動的身體為拍攝主題,舉辦攝影展被社會譽為「關心底層」、「寫實主義」等,事實上這些照片卻是建立在攝影師對男性友人情愫身體凝視下誕生。何玟珒笑稱,自己的BL也算拿到金典獎!

陸坡《少年仔》寫台灣黑道;Kuruma《流》寫1970、1980年代的故事;何玟珒《繡鞋春》、《跑水》寫清領、日治時期的台灣。他們為貼合背景與角色設定使用台語書寫BL小說,從既有題材揀選延伸。近年本土語言相關政策推動,大眾對語言傳承的念想日漸高漲,台語BL的書寫也從僅有部分內容以台文呈現,進展到了全本台文書寫。

李鈺凰形容創作過程像是「用母語再去活一次」,他也想透過書寫為台語文學注入活水。

從起心動念寫作到出版有聲書與讀劇,《相片款的紺色時際》一孵就孵了3年。李鈺凰認為,早期台文書寫集中給人鄉土懷舊的刻板印象,台語要傳承,更應該提供年輕人符合當代語境的進入管道。

為了建立讓年輕觀眾更容易帶入的當代情境,李鈺凰設計男主角們互相「秒讀」Instagram訊息、看對方Instagram限時動態等情節喬段,也刻意讓他們升大學考的是2022年才有的「分科」考試,此外;主角阿清也會沒自信產生自我懷疑,他表示:「年輕人容易遇到,他們就會比較有共鳴,甚至從中得到力量。」

製作團隊也曾討論過演出提供字幕的可能性,無奈舞台限制無法達成,此次前導讀劇會全依靠觀眾自行感受台詞內容。有部分觀眾反映無法完全理解劇情,也帶出現階段台語BL的發展困境。

「為什麼不逐段逐字翻譯?」、「我的母語不是台語為什麼要逼我看?」、「為什麼連BL小說都要搞意識形態?」、「台語對話很多看得很吃力」、「對話含有大量台語審慎閱讀」這些質疑更是創作者們會收到的抱怨。

為兼顧易讀性,Kuruma已經盡量使用教育部編訂的台語漢字寫作,但即便如此像《流》這樣少數對話以台語漢字呈現的作品,也時常被讀者加上許多「內含大量台語」的警語。

有讀者曾表示希望何玟珒能夠新增華文附註,但對於自印出版而言,一旦增加華文附註代表頁數增加,隨之而來是成本提升壓力,何玟珒無奈說:「紙很貴,附註太貴了。」想在讓讀者看懂和書籍厚度取得平衡,日青針對《少年仔》僅註解生難詞和重要語句且不重複標註。

李鈺凰也說,雖然現在正值母語學習風潮,但也並非全數觀眾都能夠讀懂台語文字。他們以電子書形式推出小說、有聲書與華語譯本,為的就是讓更多人能夠看到這部作品。

以台語書寫的獨特性,雖然讓作品在市場上更有能見度,卻也提高了閱讀門檻。好在仍有讀者因為對創作者或題材的喜愛,願意去學習閱讀。

Kuruma的讀者不僅會和她分享,哪些貼合成長背景的台語對話讓他們備感親切;更有讀者因為閱讀她的文章後知道台語有文字,開始學習台語、以台文寫作。Kuruma感慨道:「這些都讓我確認我不是在寫一個孤獨的、已經消失的東西,它是一直存在的,只是缺乏被聆聽、書寫。」

何玟珒也感動地說:「有人完全不會台語,為了讀我的作品,一個一個字上網查。」

讀劇會後,李鈺凰在社群上收到許多觀眾回饋,表示自己台語不好但很喜歡作品,也很期待有聲書和電子書發行。身兼原著作者、讀劇編導、有聲書導演與剪接等職位,即便壓力大到一度想要放棄,李鈺凰仍覺得,「就算只有一個人願意去學,這個作品也值得了。」他說,製作團隊們也期待能夠藉由這部作品用比「傳統考試」更溫柔的方式,鼓勵大眾接觸台語。

台語的特殊性也開展出更多寫作空間,像是音韻上台語有七聲八調,在廣播劇、有聲書等聲音媒材製作能夠更有層次;地方間的「腔口差」,能夠凸顯小說背景地域性,營造更多聽覺變化。《相片款的紺色時際》以高雄為背景,便使用許多「黏音」的拼寫方式,像是「就按呢」多讀作「tsū-án-ne」、此處讀作「tsua̋nn」;「起來」多讀作「khí-lâi」、此處讀作「khài」,保留高雄特色。

Kuruma指出,台語相對華語、日語蘊含更多台灣常民文化和價值觀,讓讀者覺得親切,也匯聚了生活在這片土地上的集體記憶。過往以台文BL作品稀少,台語、BL壁壘分明,如今界線鬆動,讓雙邊讀者交集,也增加寫作多元性。

「耽美」在日文本意為「唯美浪漫」,BL作品場域也反映了對於男性外貌、男性戀愛情節對「美」的追求。Kuruma說:「我覺得台語文有時候更能表現這種含蓄的美,台語有別於我們在中文閱讀經驗裡已經太過熟悉的語句,能夠提供讀者另一層想像。」

台灣文學創作的多元性別解放與BL小說寫作興起軌跡時間相仿,最終在2010~2020年間匯流,Kuruma深信各種文類都將迎來用各自母語創作的開花時節。這將會是30~50歲這群作家努力碰撞出來的,台灣文學的一個時代轉折。

台語BL代表的不只是一種創作類型,更是創作者們在民主自由的土地上,面對一片出版市場未知暗夜的荒野仍無畏無懼,為這座島嶼寫下動人「情書」,是融合語言、文化和生活,拾回主體性與能動性,在每一次書寫與閱讀中,喧鬧世界裡面棲身的姿態。雖然首場台語BL讀劇會結束,舞台燈暗了,但屬於台語BL,屬於台灣人的好戲才正要上場。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。