系列報導2

如果一個人,父母在1990~2000年代跨過台灣海峽相識相戀、生兒育女,那他會如何理解自己的身分,又會以什麼樣的眼光看待台灣?

1980年代末台灣開放赴中國探親、大量台商西進,串聯兩地人際網絡,兩岸婚配數開始上升,並於2000年代初達到高峰──當年的嬰兒,如今已成人。他們之中,有的人自幼在台長大、與中國疏離,有的人較常往返兩地、關係相對緊密,不過,根據台灣大學社會學系特聘教授藍佩嘉的研究,身處兩岸關係敏感的時代,「台灣─中國跨境婚姻子女」大多不會在日常生活中和人提及自己的出身。如果需要介紹,他們多半會說:我是台灣人。

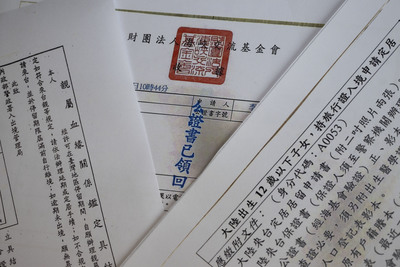

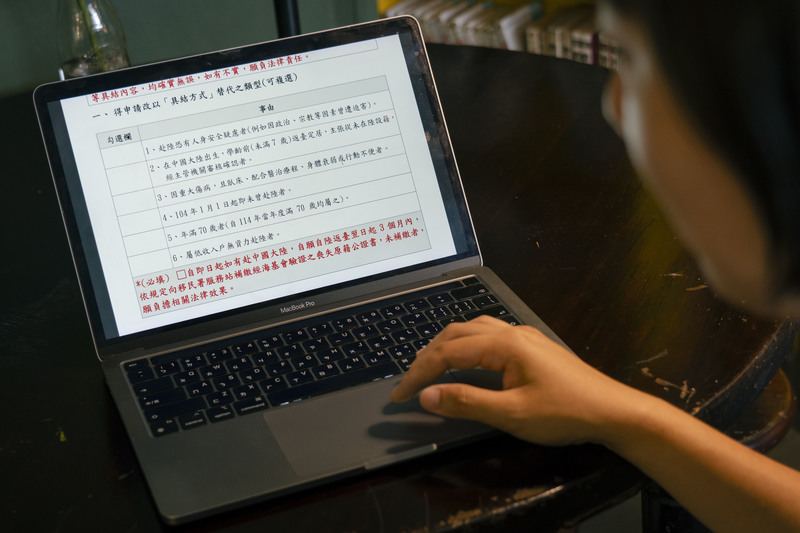

但今年(2025)4月後,長期以台灣人身分生活的他們,不得不重新審視父親或母親的中國背景與自身的關聯──移民署清查2004年已取得台灣身分證的大陸地區配偶,及他們部分出生地為中國的子女,須在3個月內繳交「註銷大陸地區戶籍公證書」或簽署具結,否則將喪失台灣戶籍與相關公民權利。

他們如何面對這紙通知書?又如何看待愈趨緊張的兩岸氣氛?《報導者》採訪4位在台灣長大的兩岸婚姻家庭子女,以下是受訪者們的第一人稱自述,用詞皆保留其口述說法。

(※編按:有關移民署要求3個月內繳交「註銷大陸地區戶籍證明公證書」事件,請見〈清查1.2萬陸配及二代身分:一紙註銷中國戶口證明,同時指向安全與恐慌?〉)

- 張藝芸(化名),25歲,教育工作者。

- 1999年出生於中國陝西,2歲時父親替她登記了台灣戶籍。後來父母離婚,父親帶7歲的她回到台灣北部生活,母親留在中國做生意。

- 不具中國戶口證明繳交狀況:因為不敢前往中國,預計向政府申請具結。

我很少和別人介紹媽媽是中國人、爸爸是台灣人。收到移民署通知書前,我完全不覺得自己和「中配二代」這個詞彙有關。

我爸媽在中國做生意認識,我幼稚園的時候,他們一起經營家具批發。後來爸媽離婚,爸爸把7歲的我帶回台灣生活,改開計程車直到退休。

回台灣上小學,剛開始不適應,我常常抱著娃娃哭。到了小學中年級,爸爸覺得需要有個人照顧我,開始他的第三段婚姻。他的新婚對象也出身中國,是他在陝西做生意時認識的朋友。阿姨搬來一起住以後,三餐定時煮飯,也幫我簽聯絡簿、看功課。我會和班上同學說「這位是我的繼母、來自中國」,那時大家都是小屁孩,聽完沒什麼反應。

阿姨在台灣沒有什麼朋友。爸爸會限制阿姨可以去哪裡、可以和什麼人見面。每天他下班進門後,家裡就低氣壓。那時候,在我心中,爸爸是非常可怕的存在。聽到他開門,我就會躲回房間。後來阿姨接觸教會才獲得正向支持,我也在教會認識小時候很重要的玩伴。

教友們知道阿姨是中國人,並沒有說什麼,知道爸爸給她很大的壓力,時常為她禱告。國三某一天,阿姨忽然把她所有的東西跟錢都帶走,整個人消失了。

國中以後,除非很熟很熟,不太有人知道我的家庭背景,也不知道媽媽是中國人。

後來我考上北北基前幾志願的語文資優班,親戚幫我背書,說服爸爸讓我去讀。上高中後,我花了滿長一段時間研究家族書寫。因為做專題報告需要,我訪問了眷村長大的嬸嬸、嬸嬸來自中國的爸爸。那時我也很想問自己爸爸很多事:想知道阿公阿媽怎麼對他?想知道為什麼他的婚姻如此混亂?但我怎麼問,爸爸都講不出來。

寫完專題,爸爸叔叔嬸嬸都來聽我的成果發表。回家以後爸爸淡淡地跟我說,很好。這是我有印象以來,家人第一次來學校參加我的活動。

從小到大,爸爸和叔叔家飯桌的話題絕對是政治,他們都深藍。我總是默不吭聲地吃自己的飯,聽他們講。第一次想要插嘴是2018年婚姻平權公投。那時我大二,很支持同婚,試著問他們「同性戀怎麼了嗎?」後來發現他們反對到不行,大概沒辦法聊,我又安靜了。

第二次開口是2020年。那天我們在餐廳吃飯,從罷免韓國瑜講到香港反送中。我想告訴他們,香港可能是未來台灣的樣子,但他們不以為然地說「中國有這麼做的必要」。那時已經懂得什麼是人權,我氣到奪門而出,邊哭邊騎腳踏車回家。一路上我想著:為什麼我最親近的家人不支持?是我講的方式、我說服的功力,還沒有辦法讓你們改變想法嗎?

後來每次跟我爸講政治,我都情緒崩潰。大學畢業後,我發現改變不了他,乾脆不講了。但每次選舉我一定會出門投票,至少要抵消我爸那票。如果在投票所遇到他,就假裝沒看到。

對於兩岸政治,我唯一擔心的是會不會以後很難見到媽媽?國中以前,爸爸不太讓媽媽來台灣看我;長大以後,我只回中國和媽媽見過3次,之後不敢再去。

2020年初我和爸爸一起回中國找媽媽過農曆新年。沒想到,遇上當地COVID-19疫情爆發、大規模封城,我親眼看見當地政府不把人命當回事。中國政府的作為,不只讓我害怕,也讓深藍的我爸動搖──我和爸爸再也不敢去中國了。

不過,疫情至今,中國人也沒辦法很容易來台灣,我和媽媽基本上見不到面。如果她不能來,我又不敢去,以後可能要約在第三地了。

如果許願都會成真,我希望中共快點倒台。

- 陳之安(化名),28歲。

- 1997年出生於台灣。父親來自台灣,母親來自中國湖北,透過親友介紹相戀,婚後搬到台灣中部農業縣市。

- 不具中國戶口證明繳交狀況:已委託中國的親戚調出2001年的註銷戶口紀錄,但公安不願重複開立證明。

上小學以前,我會跟別人介紹自己是「混血兒」,後來覺得這好像沒什麼道理。

小學時班上有位同學媽媽也是外配,老師會把我們放在一起介紹,說他媽媽「來自巴基斯坦」、我媽媽「來自大陸」。那時候我心裡還有「外省人」的概念,如果有人問,我會說「我媽媽不是台灣人,是外省人」。小學三年級,家族聚會,親戚知道我媽是中國人,把我稱作「小共匪」。當下知道這個詞是負面的,但不知道為什麼他這樣叫我?

國中之後我就很少介紹媽媽的出身,就像一個台灣人不會特別介紹「我媽來自新竹、我爸來自台南」。除非別人問,或她的同鄉聽出她口音。

我爸是透過我媽同鄉介紹,才認識我媽。在那個年代,台灣相對中國進步、經濟狀況比較好,加上我媽老家在中國內陸省分,兩邊經濟上的差別又更明顯,對她來說,嫁來台灣是更好的選擇。雖然她來了之後發現,有點錯估我爸的經濟能力,早年還是比較辛苦。

媽媽的本業是美容美髮,來台灣後也繼續做,現在經營一家自己的美容院。有些年紀比較大的客人知道她是陸配,沒辦法接納她是中國人或大陸人。但她還是有辦法應對這些客人,減緩她的身分對業務的影響。她想辦法融入陌生環境的心態,也影響我怎麼處理這些事。

318學運時我高三。當時喜歡攝影,抱著「去看看」的心態,和學長一起去了台北現場,去拍照,也試著搞懂不一樣立場的人各自在乎什麼,再回頭和朋友討論。不過,我也沒像那些更積極的朋友,留在現場上台短講。

7歲時我被阿公、阿媽帶去參加牽手護台灣,站在大太陽底下不知道多久,當時太小了,什麼都不懂;318之後,我開始知道什麼是廣義的政治,所謂眾人之事。

在政治光譜上,我爸媽立場相反,最沒共識的是兩岸關係。我媽認為兩岸都算中國、我爸比較接近華獨派。兩人互相說服了20幾年,但沒什麼用,也習慣彼此立場不同了。每次選舉,他們各自投不同邊,兩票互相抵銷,什麼事都沒發生。

我媽會說自己是「廣義的中國人」,但她清楚「大陸」跟「台灣」實際上不一樣,兩邊的政府和人民也不一樣。她在台灣生活的時間比在台灣出生、長大的我還久,在我心裡,她比我更是一個台灣人。

現在想起叫我「小共匪」的親戚,可能在他內心深處,把我當作跟他不一樣的人──因為我媽媽的關係,他認為我不是「純種」的台灣人。

在社群平台發文分享辦手續的過程(指聯絡中國政府、調閱母親註銷中國戶口紀錄),是想讓真正想瞭解整件事的人,有機會知道。我想,大部分人可能只是不懂。但有時我又想,那他們有必要去瞭解這些嗎?瞭解這些對他們來說有好處嗎?可能沒有。有些立場極端的人,看了也可能繼續保持他們對我們(二代)、對「陸配」的想像。

我想說,「跟自己立場是否一樣」和「是不是敵人」是兩回事。不是立場不一樣的人就是你的敵人。如果其他台灣人不認同我,也不代表我會去支持中國、支持我本就不認同的價值。

- 戴誠(化名),頂大研究生,24歲。

- 2000年出生於台灣中部眷村。父母在中國經商認識,並由祖父做主,要他們留在台灣。

- 不具中國戶口證明繳交狀況:來自中國的母親收到移民署通知,旋即翻出當年文件,交給移民署。

我是土生土長台灣人,也是外省第三代,媽媽是陸配。

1949年,祖父跟著國民黨來台灣。小時候他常常和我說,當年古寧頭戰役,前線部隊會有人揹著一個大盒子的無線電,打電話和後方的砲兵部隊說「前線需要砲擊」,而他就是砲兵部隊裡負責接電話的那個人。

世紀之交,台灣人去大陸發展,只要不選奇怪的行業,基本上都會順利,但我爸媽婚後沒再回去。祖父認為台灣的教育和醫療還是比大陸先進,希望孫子留在台灣。外公外婆是農民,他們覺得嫁雞隨雞。

但我媽剛來的時候有些不習慣。眷村的鄰居碎嘴,跑來跟我祖父說,「啊你新婦大陸來的,你毋驚伊走去喔?(你媳婦大陸來的,你不怕她跑掉嗎?)」我祖父聽完,把他罵走。

早年我爸脾氣也不好,兩人常常吵架。我永遠記得,吵架之後我媽會坐在我們家透天厝三樓的樓梯口哭,講一些氣話,「我要把小孩帶回娘家,但隔了海峽帶不回去怎麼辦?」祖父會出來救場,臭罵我爸一頓。那時媽媽在台灣沒有親朋好友,有壓力的時候,沒什麼人可以跟她分擔,除了我祖父。

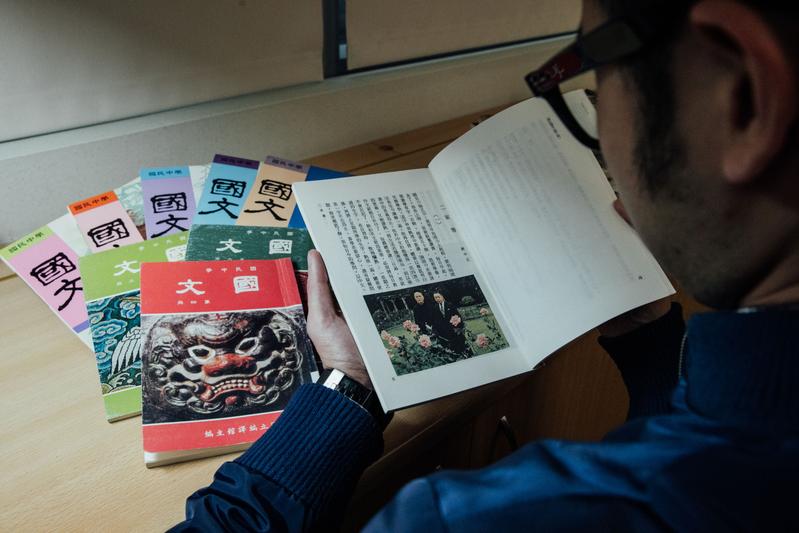

讀國小,家裡沒叮嚀我不能說什麼,可能是我家住的那區很多外省人。小學三年級之後我的功課再也沒問過爸媽,問了他們也會說「不知道」。後來兩個弟弟功課有問題,也不會問爸媽了,會來問我。學校老師對我的家庭背景感到好奇,通常是我國文考特別好的時候。我跟老師說,可能是小時候跟著祖父看《水滸傳》、《三國演義》。

高中時我常和同儕討論政治。2016年,高二,好朋友跟我說,有人罵我「外省狗」,當下很不高興。我說,政府和人民要分開,我祖父沒有去搶本省人的錢,也沒有欺負本省人,他的家庭、他的一切所用,都是靠他自己的雙手打拚得來的。當時軍人薪水很低,為了養家,祖父中午下班後得去兼職,替人家開計程車、修房子,各種雜七雜八的工作都去做。

政治立場上,我會說自己泛藍,和祖父一樣反共。

我覺得吧,中國人、中國文化跟中共是要分開的。中共是一種政治屬性上的東西,儘管討厭沒關係,北京當局就是壞鄰居,我也希望老共離我遠一點。國民黨裡面吳斯懷這種親共分子,我看不慣。

至於中國人民,就我自己的經驗,大部分思維正常的中國人跟台灣人相處都算友善,他們對台灣有些美好的想像。不過,在我心裡,中國文化和台灣很難一分為二,比如語言邏輯上,不會因為他寫簡體字、我寫繁體字而無法理解,藕斷絲連。

賴清德上任之後,媽媽那邊的家人時常打電話來關心,很怕兩岸打起來,因為我弟弟是現役軍人。但我媽也沒想勸弟弟退伍,想說順其自然。他當初從軍,是因為不愛念書,就把軍人當一份條件不錯的工作來做。

亞亞事件發生的時候,我覺得她自作自受──怎麼可以在人家的場子裡喊著要砸場?加上她的戶籍也還在中國大陸,那中華民國不願意接受她、把她送回去,我覺得可以接受。

前陣子我媽打電話給我,說她收到移民署的通知書,要繳交喪失大陸戶籍證明。當年的證明她還留著,拿去移民署服務站臨櫃辦理,一天就解決了。她跟我說,「我都拿中華民國身分證多久了,現在還要交這個?笑死。」雖然順利解決,但我感覺,因為我媽的出身,政府好像要否認她的身分,好像在告訴我媽,「你永遠是一個外人,不是跟我們一條心的人。」

但我要說,我們一家三代從軍反共,對這塊土地問心無愧。

- 鄭立鈞(化名),33歲,外商主管。

- 幼兒時期在中國度過人生前幾年,1990年代全家搬回台灣生活。

- 第一次打給他,記者說想約採訪,他在電話那頭說著說著大哭起來,記者猝不及防,他也是。讓他落淚的關鍵字是:母親。

- 不具中國戶口證明繳交狀況:他和哥哥均收到移民署通知書,但他們來自中國的母親並未收到。鄭立鈞家人為此飛赴中國、調閱當年紀錄,初步判斷他有機會適用陸委會具結替代條件。

我媽從小教我和我哥,不可以和其他小朋友說她是「大陸來的」,當時我不懂,但乖乖照做。

小學一年級,我們學注音,一開始寫的回家作業,她都看不懂。但她又很想幫我們。所以,從工廠加班工作十幾個小時、半夜睡覺之前,她會開著檯燈,拿著我們的練習本去學注音,偶爾也會指著本子上的注音符號問我們「這怎麼念?」遇到家長會,媽媽都會跟我說:「如果老師說什麼,你要記清楚,回來要跟我講,媽媽工作比較忙,沒辦法去。」

小二的時候,我和同學打「群架」──他們一群打我一個──我被打到牙齒斷掉。學校通知媽媽去學校處理,對方聽到她的口音,更生氣了。後來怎麼處理,我毫無印象,只記得媽媽回家後大哭。

國中時,有次和媽媽聊天,她輕描淡寫地提到,她是「不敢」去班親會。那一刻所有的線索串起來,我終於明白,為什麼她常常在做菜的時候偷抹眼淚?

大學時,中國地溝油事件爆發,我做了一份期末報告,討論如何把關食品安全。寫報告時我想,如果是一個法治民主國家,這樣的事情應該不會發生,或至少能及時修正。

畢業後,我選擇的工作和政治不會有太多接觸。不過,20歲後每次選舉我都會出門投票,2024年投給賴清德。我投誰,爸媽也都知道,雖然他們深藍,但就養出我這樣的兒子。

收到移民署通知書後,我媽很內疚,到現在一句話都不肯跟我說。聽我爸轉述,她覺得自己把原罪帶給了我們。

這件事以前,我還想著,如果台灣發生戰爭,我會抵抗。我不想移民,不想讓我未來的人生悔恨,沒有為我認可的國家努力。但一回頭我卻發現,自己似乎沒被劃在這座島內。

陸委會後來開放具結,我應該符合條件。但我一直在想,如果我不幸被強制出境,會不會有同樣是台派的人對我喊著滾回中國?我沒辦法想像。我繳稅當兵,相信自己是這裡的一員,沒想過有一天要擔心會失去台灣人身分。

我也很擔心,未來會不會一直發生類似的事?今天補這個,明天補那個。我跟哥哥說,要不要考慮先移民,確定自己有穩定的國籍?但爸媽年紀大了,也都習慣台灣的生活,可能很難走。

整件事讓我對媽媽感到很抱歉──我好不容易說服她更相信這裡的政府,卻又讓她再次受傷。等我媽之後平復一點,我想和她說:「我們是家人,你沒有帶給我們什麼不好的影響,謝謝你給我的一切。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。