週六專欄【電影不欣賞】

編按:2023年,國家影視聽中心委託國立中正大學台灣文學與創意應用研究所執行「雲嘉地區戲院文化記憶研究案」,共訪談6位雲嘉地區電影文化工作者,最終研究成果包括影片、詮釋資料與相關藏品,皆已公開於「國家文化記憶庫」。謹此致謝研究團隊於前期研究所付出的心力,並慷慨提供有關曾金蘭女士相關資訊,俾使本文得以順利撰述。

生於雲林,台灣電影看板女畫師,從小對繪畫有興趣的她,18歲到北港明雄畫廊拜師學藝,繪製電影看板。3年後,她成為大復戲院專屬的電影看板畫師,也開始接觸排片、銷售工作,數十載的戲院人生,見證台灣映演業的興衰。而今大復戲院已成為歷史建築,曾金蘭則快意拾起畫筆,想到就畫,看到就畫。

成長在雲林鄉村的曾金蘭從小就對繪畫有興趣,無師自通,有與生俱來的天分。國中上美術課時,老師沒怎麼教,曾金蘭就能照著課本上的圖片畫得一模一樣,「鄉下地方的美術課都是照著課本畫,這叫『抄畫』,老師看到嘆為觀止,就派我去斗六的雲林縣政府參加校際比賽。」來到比賽現場,曾金蘭以為只要照著圖片畫,結果看到前面講台上有一盆花,「我傻眼了,我只會抄課本上的畫,不知道要怎麼把那盆立體的花放到我的畫紙上。我愣在那裡,只能東張西望看看別的參賽者都怎麼做。剛好我坐在最後一排,被攝影機拍到一個大特寫,鄰居看到跑過來說:你上電視了!」

國中畢業到台北當漫畫學徒的夢想被澆滅,鄉下地方重男輕女,一向主張女孩子不要念太多書,國中畢業就足夠了。要不要繼續升學?學校說服曾金蘭升學的理由仍然是以婚嫁為考量,「教務主任跟我說,不要讀到國中畢業就放棄,女孩子最好還是要讀高中、高職,以後找的對象也會好一點。」

曾金蘭成長在一個大家庭,父親娶了三房太太,曾金蘭的母親是三房。父親雖然早逝,然而大曾金蘭20歲、同父異母的大哥扛起家計,讓妹妹無後顧之憂可以繼續升學,追求美術興趣。

國中畢業後,曾金蘭以第一志願考取土庫商工廣告設計科,開始接受美術的正規訓練、蹲基本功,拿炭筆畫石膏像。她終於學會怎麼把立體的東西移到畫紙上,曾金蘭覺得這依然沒有什麼創造性,反覆臨摹石膏像讓她感到枯燥乏味,到了高二已經將她的興趣磨滅殆盡。「我國中只會抄畫,沒有創造能力,上高中怎麼感覺沒什麼突破呀!我對油畫比較感興趣,我問老師怎麼不教油畫,老師說那個要上大學才會教,高職沒有這種進階課程。」高二上學期結束,曾金蘭就決定輟學不讀了,「老師勸我讀完下學期,說以後才可以用同等學歷去考大學,但我就是錯過了」,升學路斷,曾金蘭第二次與繪畫擦身而過。

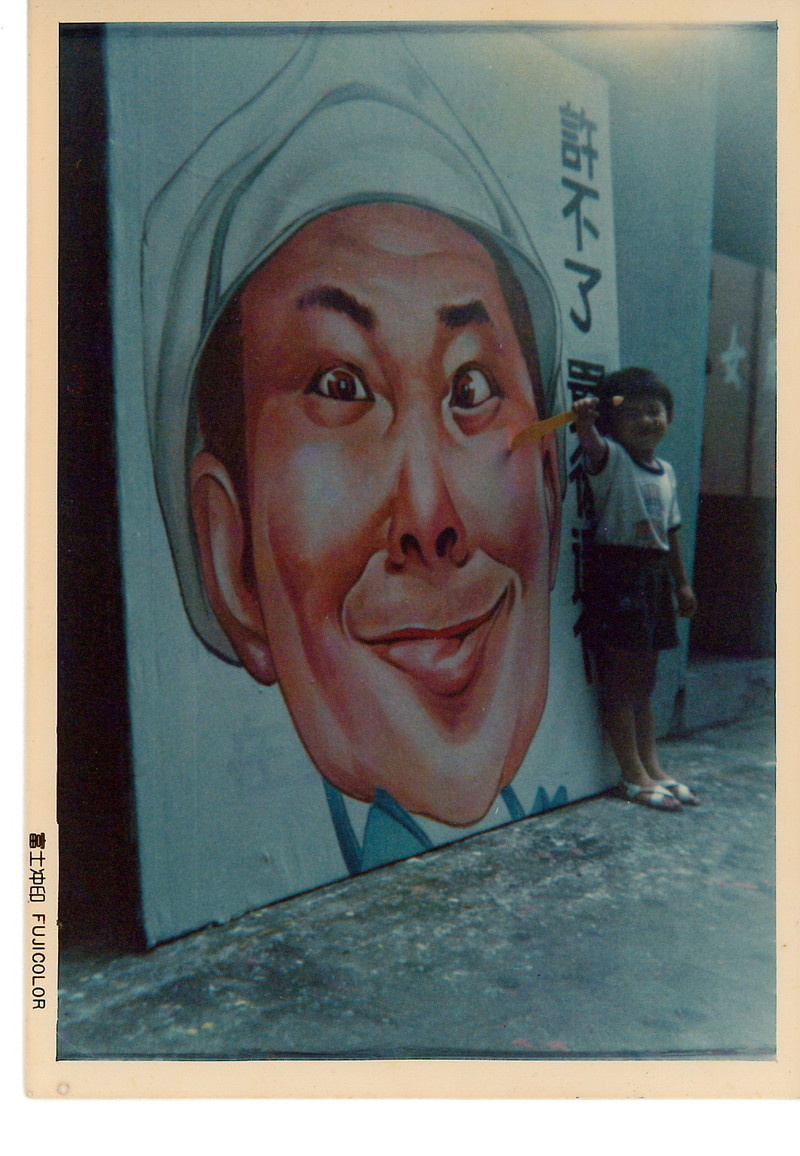

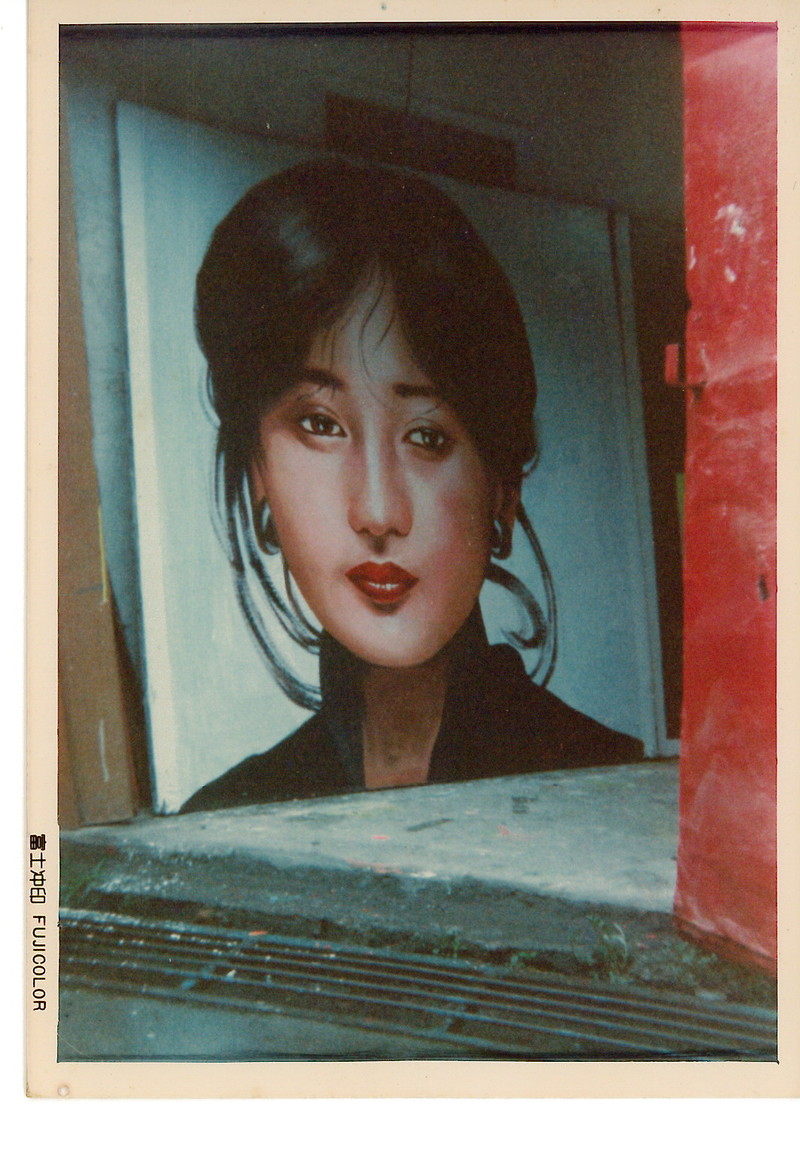

從土庫商工設計科輟學,18歲那年,曾金蘭因緣際會又和繪畫搭上線。曾金蘭的妹妹在雲林北港的美容院工作,認識北港「明雄畫廊」的師傅許明雄。許明雄是北港知名畫師,從17歲開始畫電影看板,後又到學校進修,主攻寫實油畫,畫風細膩,能精確掌握光線明暗,栩栩如生,充滿神韻。許明雄除了是電影看板畫師,還跨入藝術界,是位多產的畫家。兒子許碧光也跟隨父親在19歲正式成為畫師,跟著父親彩繪電影看板,北港過去許多電影看板都出自「明雄畫廊」許家父子之手。

曾金蘭的妹妹問許明雄:我有一個姊姊很喜歡畫畫,可不可以到你們畫廊工作?許明雄說好,你叫她來。1977年曾金蘭拜許明雄為師,是「明雄畫廊」收的第一位女弟子,日後成為台灣少有的電影看板女畫師。當時已經18歲的曾金蘭,因為個頭嬌小又長得一副娃娃臉,在一群14、15歲的學徒裡並不顯得年紀大,一開始大家以為她是小師妹,後來才驚覺她的年紀比其他學徒都大。

明雄畫廊的業務有做招牌、畫電影看板,朝天宮坐鎮的北港宗教氛圍濃厚,畫廊也會接寺廟的生意,畫廟門口的兩尊大門神。曾金蘭當時和母親一起住在靠海邊的口湖鄉金湖村,每天搭客運單趟通勤30分鐘到北港上班。

電影看板行業通常是嚴格的師徒制,謝森山是目前台灣創作活躍的電影看板畫師之一,和台南全美戲院的顏振發齊名,有「北謝森山,南顏振發」之稱,是這項瀕臨失傳的繪畫藝術的最後守門人。謝森山提到他當學徒的時候,早上來就要負責打掃,老闆娘有生小孩就要揹小孩,學徒更像是雜工,下工之前要把師傅、師兄的畫筆調色盤清洗乾淨。歷經磨練,電影看板學徒通常要3年4個月才能出師。

傳統工藝行業講求長幼尊卑,很意外地曾金蘭在「明雄畫廊」的學藝時期並沒有遭受什麼嚴厲考驗。「我們那時候也不用打掃呀,人家說當學徒要3年4個月才能出師,剛進去的人要幫師兄、師傅洗筆,要做什麼什麼,我完全都沒有耶,洗筆我就洗我自己的而已。」

曾金蘭記得那是一個自由自在的時期,「畫室沒有在管幾點到,不過我通常很早就到了,它還沒開門,我就坐在門口的階梯上等。當學徒的一日工作就是很單純地畫畫,在電影海報上打格子,然後在電影看板上打格子,按比例放大。這些對我來說都滿簡單的,可能因為我有繪畫的基礎,一下就學會了。而且我本來就是『抄畫』很厲害,把海報上的圖案放大到電影看板上,一點都不難。」

「放大後不是用畫筆畫,要用刷子刷,這個對一般人其實滿難的。比例怎麼放大,你腦海中要有一張很大的畫。別人都說很難很難,你只要去想你是個工匠,而不是藝術家,創作對我來說那個才真的困難。」

其他學徒大多是國小或國中畢業就來拜師,毫無美術基礎,像一張白紙都要從頭學起。在全部是男性、充滿陽剛氣息的工作環境中,會不會覺得不舒服?譬如男孩子如果說笑話開黃腔,會不會覺得很尷尬?曾金蘭答:「不會呀!我都當他們是小屁孩,他們也沒把我當女孩子,我們相處起來很自然,他們不敢亂講話啦。」

曾金蘭拿以前的照片給我們看,照片裡的她看起來酷酷的,長袖襯衫牛仔褲是她不變的穿著。「並不是因為我進入了一個全都是男性的工作環境,我才不穿裙子,我從小就不穿裙子。不過我還是很保守的,在畫室我會穿那種長袖的襯衫,夏天很熱的時候,我只是把袖子折起來而已。我大哥說妳穿這樣不怕熱死喔!我說我從來就不覺得熱,襯衫會紮進牛仔褲裡再繫條皮帶,這樣畫看板的時候即使有很大的動作,也不會走光露出肚子。」

曾金蘭一向都留長髮綁起來,有一次在老闆娘的建議下剪掉長髮,燙了時髦的短髮。短髮加上瘦瘦小小的身形,當時還被警察誤認是男生,「有一天我站在椅子上畫上面的看板。警察進來了,坐在我後面一直說教,因為我們那個時代男生不能燙頭髮也不能留長頭髮,不像現在都可以作怪。他碎念了一大堆,最後我只記得他說了一句:『你以為你這樣很漂亮嗎?』接著他問:『你們老闆呢?』我回:在後面呀!他聽到我的聲音有愣一下,應該知道我是女生,他搞錯了,然後我轉過頭看他一下,警察什麼都沒說就走了。」

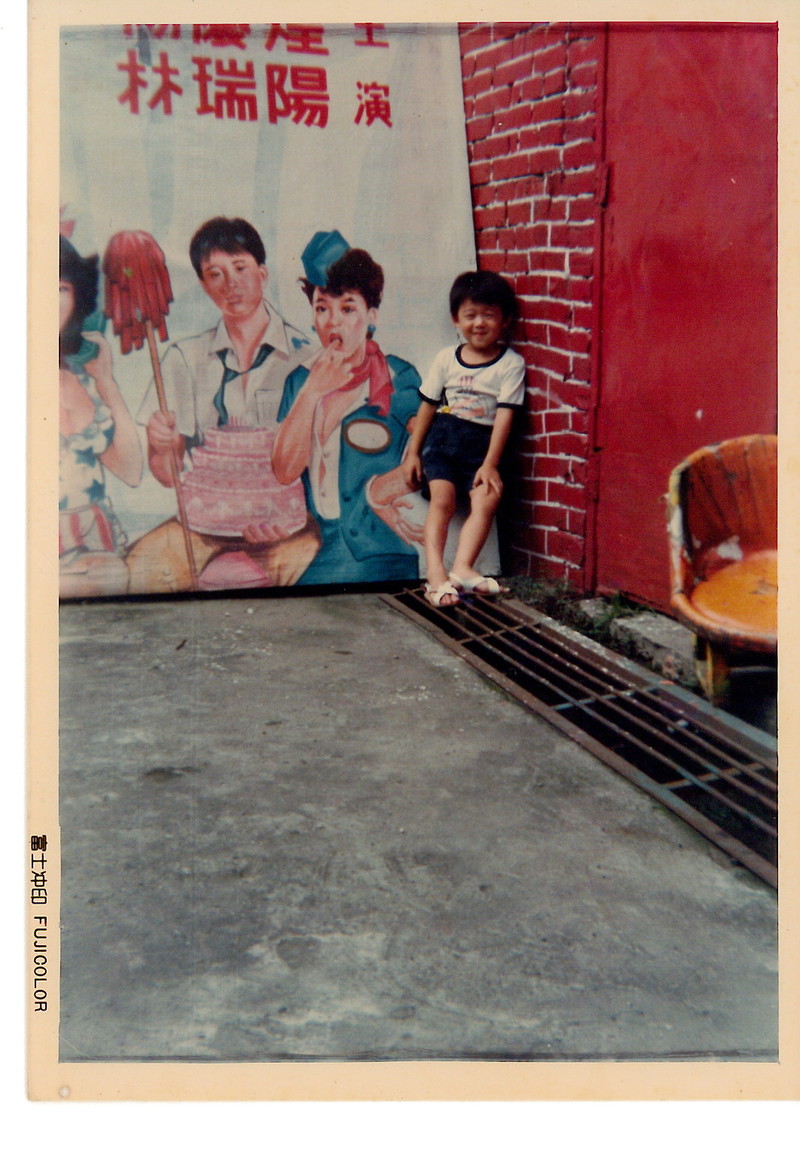

那時候北港地方上瘋傳,明雄畫廊破天荒收了一個女徒弟,大家都想來看看,因為電影看板這個行業從來沒有女徒弟的前例。曾金蘭說:「那時候剛好新來一個師弟,他的頭髮是自然捲,然後他笑起來有兩個酒窩,個子小小的,皮膚白白的,他國小畢業來當學徒,反正就是長得很可愛。大家都說他是女生,那我就當男生呀!」

雲林北港全盛時期有4間戲院:北港、大復、國賓、振興。北港和大復都是日治時期就有的老戲院,國賓、振興則是戰後才興建。在電影的黃金時期,北港的電影看板需求大,曾金蘭記得她在明雄畫廊領到的第一份薪水是3,000元。「北港的戲院看板幾乎都是我們包辦。電影看板的價格每一家都一樣,明雄畫廊一開始是一片150元,一部電影通常需要4片拼起來就是600元,後來漲到一片就要800元。我第一次薪水領到3,000元,畫了5部電影。」

在這個行業裡,男女同工同酬,曾金蘭做的是和男性畫師一樣的活,領的也是和男性畫師一樣的薪水。她記得當年幾乎都把薪水拿去跟會,在民雄畫廊工作兩、三年下來存錢很快,有的時候還同時跟兩個會。「後來薪水調到5,000,我還是繼續跟會存了一筆錢。我們那個年代的女性能夠做的行業很少,大概只有像我妹一樣學美髮,但是她結婚之後當家庭主婦就不做了。」

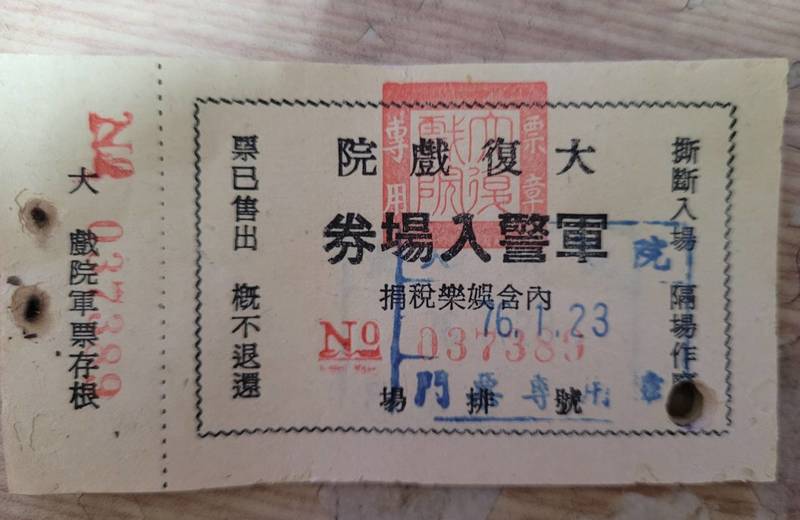

有些戲院會自己請畫師,在明雄畫廊待了兩年,1980年剛好是曾金蘭21歲這年,她來到大復戲院當專屬的電影看板畫師。工作的地方就在戲院的後門,門隨時開著,獨立作業,自由度高,算是出師了。當時曾金蘭還收了兩個徒弟當助手,「票口阿姨說她兒子想學,我說好,我一個禮拜就把該教的都教給他,但他不一定能學會。我跟他說,白色、紅色、黃色,這三種顏色最重要,因為可以調成皮膚色。電影看板會畫到人,需要用到很多皮膚色。原理說起來簡單,實際操作卻困難,學徒白色放太多,就會變成臉色慘白,紅色放太多,就會變成黑人,黃色放太多就變成面黃肌瘦。這都要靠經驗,可能我一學就會了,就不了解別人為什麼調不出來。如果這三個顏色調不好,你就會一直加、一直加,到時候顏色都還沒有畫上去,你的畫板上已經一大坨顏料在那裡了。結果一個禮拜他就自己放棄不學了。」

曾金蘭是天生吃這行飯,所謂老天爺賞飯吃的例子,電影看板所散發的濃重油漆味,旁人路過都覺得暈眩,待了一整天,曾金蘭聞起來一點都不覺得刺鼻,「就像很多人也不喜歡中藥味一樣,但我都不會不喜歡呀。」

大復戲院的牆面上今天還可以看到兩行小字:「原北港座,1927(昭和二年)興建」。大復戲院前身為北港座,是北港第一間戲院,雲林縣第三座興建的戲院,晚於斗六戲園和西螺座。昭和二年(1927)4月2日的《台灣日日新報》有一則報導〈劇園築新〉,提到當時北港已是十分興盛的市街,且有著名的媽祖廟──建於康熙年間的北港朝天宮,卻無劇場設施,來自福建的商人龔丕趁因此決定興建戲園:「北港街。乃極廣之村市。且有著名之媽祖在焉。故街往來人數殊繁。但憾缺一劇園。者番街有志龔歎氏。不惜資財。築一宏廠戲座。不日將竣。」

緊接著同年9月17日的《台灣日日新報》又刊登一則報導〈北港劇場落成〉:「當地龔丕趁氏。自本年二月間。所建築劇場。於六月始告竣工。今擇本十七日午後一時。在該座舉行落成式。已發柬招待街官紳。竝雇內地歌舞劇。在該座開演。」魚夫的文章〈來看日本時代的金光戲──北港劇場〉提到,《台灣日日新報》裡的〈北港劇場落成〉這則報導把「北港座」誤植為「北港劇場」,北港劇場要等到10年後的1937年才會出現,由蔡姓商人興建,為華麗的巴洛克式建築,也就是現今北港戲院的前身。

曾金蘭說:「大復戲院最早是演歌仔戲、布袋戲,那時候賺很多錢,因為它等於像連續劇一樣,一檔就演個7到10天。只要第一天有來看,那麼後面的劇情就會有吸引力,讓他天天報到。不像電影就是一次性放完而已。那時候的人一大早天還沒亮就去田裡做事,中午休息就來戲院報到了。」

1980年曾金蘭來到大復戲院擔任專職的電影看板畫師,曾金蘭說:「龔家最早不是開戲院,而是養馬的,早期的馬都是用來運輸,後來他們又做古物商,最後才開了北港座,以前他們在嘉義新港還有一間戲院,不過這些我都沒有參與到。」

「等到我去大復戲院畫看板的時候,經營戲院的是我後來的婆婆還有大姑,龔先生的兄弟姊妹除了大姊,其他小孩都離鄉在外地,沒有人有興趣接手戲院。以前在外讀書時家人會恐嚇他說:你如果書不好好讀,就要回來踩三輪車。早期的電影廣告是踩三輪車去宣傳。」

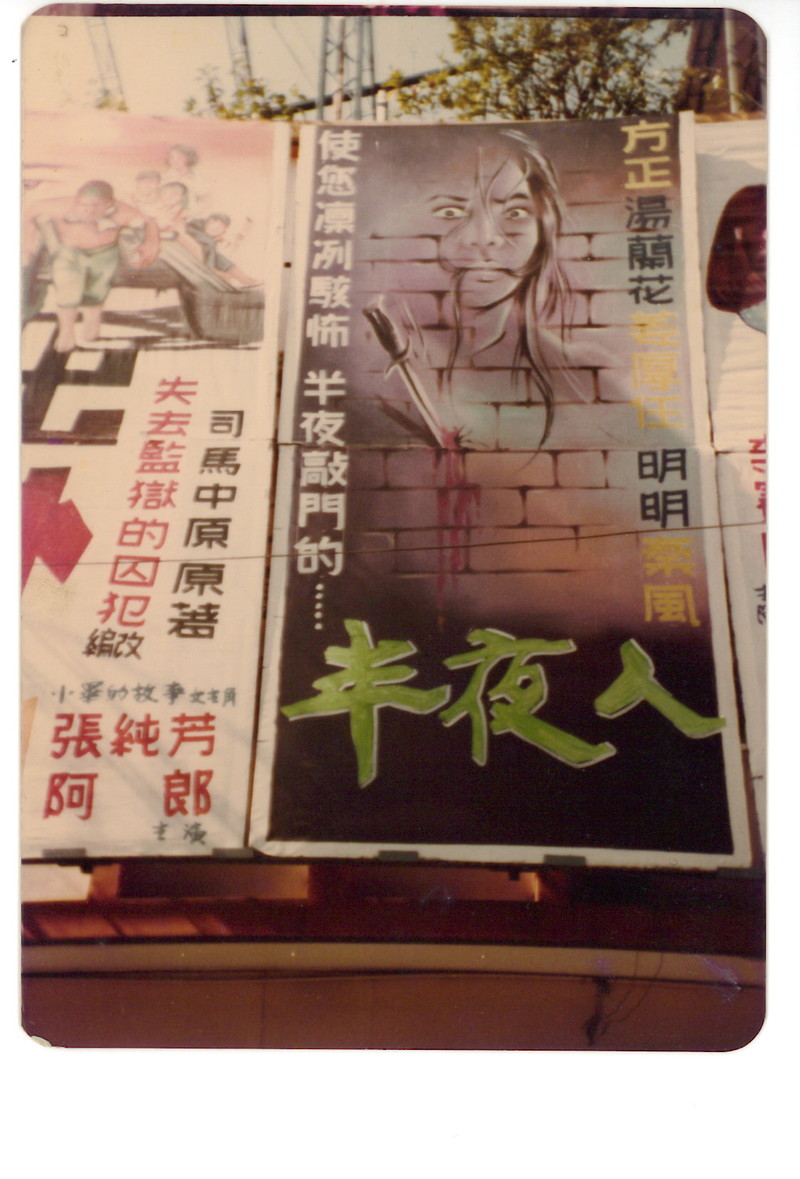

龔先生負責的還是宣傳工作,時代變遷,不用辛苦踩三輪車了,改成開小發財車出去。平日時候大復戲院一天有4場,分別是下午1點、3點、5點、7點。宣傳車在第一場開演前兩小時去跑一次,下午3點、傍晚5點的時候再出去繞一次。「他自己寫稿介紹片子,接著再錄音,宣傳當天要放的影片。」宣傳車上的看板由曾金蘭包辦,每次有新電影上映,曾金蘭總共需要畫8塊看板,4塊拼成大幅的掛在大復戲院正門,兩塊拼成小幅的掛在廟旁邊親戚家牆面,最後再加上宣傳車左右各一塊。

一塊畫板6尺四方,是6尺(約180公分)乘以6尺的正方形,畫完一整面電影看板需要4片,曾金蘭平均用兩天的時間就可完成,「要先打底,然後你要等它的油彩乾了之後,才能在上面寫字。兩天是正常的速度,因為有些事情快也快不了,就是要等它乾。兩天的時間裡也不是一直都在畫,通常白天的干擾比較多,到了晚上我會一股作氣地畫完。」除了畫看板,曾金蘭還要負責寫字,「換片的時候,售票處的字都要擦掉重寫,寫今天放映還有下期放映什麼。寫字也要練呀,我的字常被誇讚寫得很漂亮。」

大姑負責戲院的主要經營、挑片選片等等,婆婆負責販賣部,一家人內內外外把戲院撐持起來,只不過成了家族事業之後,曾金蘭不像以前學徒時期可以領薪水,金錢都交由丈夫打理。戲院的重要營收,除了賣票,還有販賣部,「我婆婆以前在販賣部賣吃的,還用那種玻璃罐,裡頭裝糖果蜜餞,客人買的時候在那裡一顆一顆數,很浪費時間。我後來建議改賣有包裝的牛肉乾、魷魚絲、鱈魚香絲,客人拿了就走,單價也高,這樣才有利潤。」

戲院飲料最好銷的還是可口可樂,過年期間戲院可以一口氣訂幾百箱的量,曾金蘭說:

「過年前我跟業務說,初一到初五大概要幾百箱的量,業務說有沒有搞錯呀,賣得完嗎?結果我初三就沒東西賣了,那個時候真的是盛況呀!電影的黃金時期!業務來補貨還送一台冰箱來,生意好他都願意配合。冬天就是伯朗咖啡賣得最好,業務也送來一台加熱的保溫箱。」

挑片原先都由大姑、婆婆決定,到了後期曾金蘭也加入決策,1983年成龍的《A計劃》上映,嘉義的首輪戲院演完來到北港已經是二輪,仍然開價16萬,二輪戲院都望之卻步,沒有人敢接。曾金蘭阿莎力說服家人,堅持拿下《A計劃》,「我說這檔算我的,16萬我來出,這真的是經營戲院有史以來最貴,平常買一部片7、8,000塊,貴一點1、2萬,最便宜拿來墊檔那種2,000塊就有了。16萬真的是天價。」

結果揭曉,曾金蘭賭對了,《A計劃》大賣座。一天的場次除了原本下午1點、3點、5點、7點,又前後加了早場和晚場共6場,大復戲院的座位有600個,場場爆滿,還有很多觀眾買不到票擠不進來。平時一部片的檔期是7天,《A計劃》因為價錢實在太貴,大復戲院檔期演完,後面卻沒有戲院能接,所以檔期延長足足演了20天,直到片子非還回去不可,賺得荷包滿滿。

賺錢的還有瓊瑤電影、許不了電影。曾金蘭印象中比較深刻的是當年流行一時的社會寫實片,「陸小芬、陸一嬋的片也賣一波,陸小芬有一張電影海報造成轟動,那時候她就是露出胸部,然後一把刀往上插。她的那張電影海報,貼在我們戲院外牆,都會被人偷偷撕走。當時我也有畫成大看板呀,掛上去真的很震撼!」

這幅電影海報中,陸小芬飾演的女主角燙著大波浪捲髮,身穿白襯衫,撕開衣扣,露出胸線,呼之欲出,女子拿短刀劃向胸口、鮮血四濺。這部1981年上映的《上海社會檔案》雖然被包裝成情色片,海報還加上「少女初夜權」引人遐想,然而此片導演是科班出身、得到第一屆金穗獎最佳劇情片的王菊金。陸小芬飾演一名飽受共黨幹部欺凌的女子,最終走向毀滅的悲情故事。電影帶動女性復仇片的風潮,反映威權體制下的肅殺與壓抑。

電影院生意最好的時候是過年,而每年農曆3月19日是媽祖誕辰,也是北港朝天宮的重要慶典時刻,湧來成千上萬的香客源源不絕。令人意外的是這個時候反而是電影院的淡季,曾金蘭說:「生意沒有更好,反而更慘,因為那些香客當然不會想來順便看個電影,平常會來看電影的本地人,那幾天都忙著賺錢去了。那期間是我們一整年生意最不好的時候。」

曾金蘭在大復戲院畫沒有幾年,就趕上了電影的第二波沒落,「第一波是電視開始普及,第二波就是錄影帶流行、盜版盛行,被我趕上了。」

「以前在明雄畫廊很多人追我,我曾想過,找對象千萬不要找一樣職業的,因為如果被淘汰就會一起被淘汰。沒想到我雖然沒找畫師當老公,卻找到開電影院的,還不是一起被淘汰。」

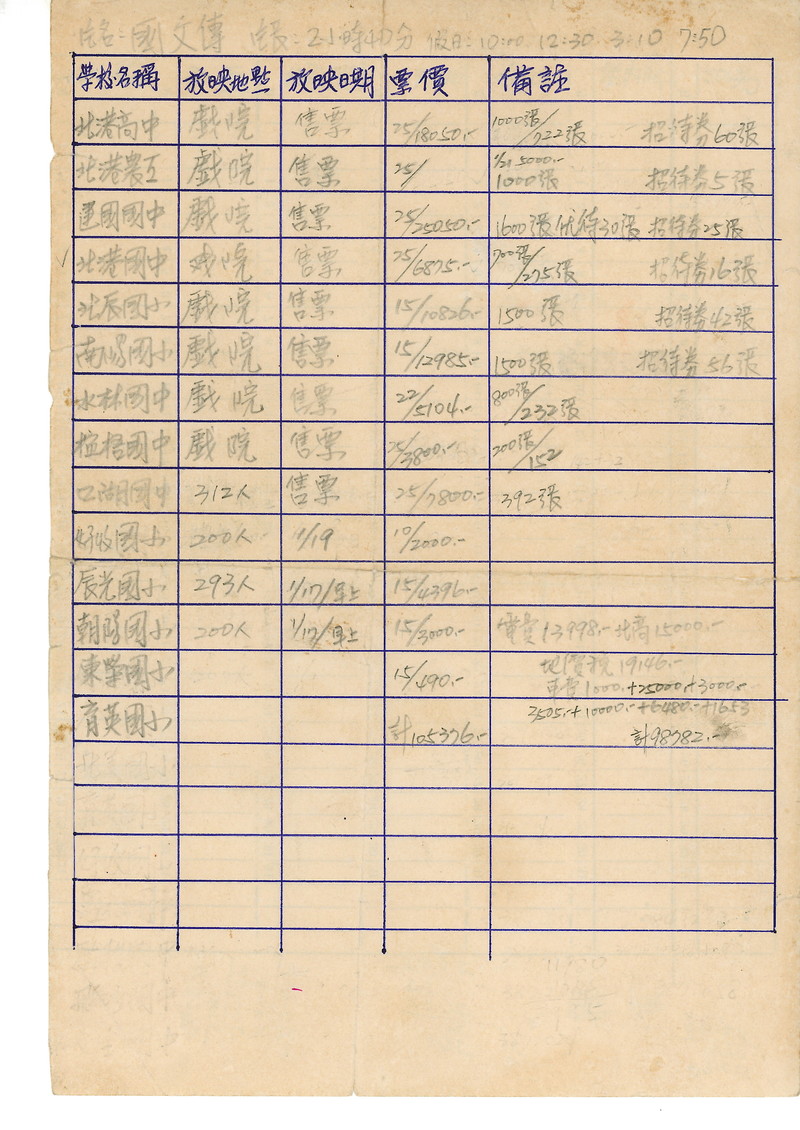

曾金蘭記得80年代初期,《A計劃》之後生意還能維持好一陣子,到了80年代中期漸漸走下坡。曾金蘭建議家族去接一些愛國電影,例如《國父傳》等片,她再去找北港周邊的國、高中學校,讓學校包場,當作課外休閒活動,曾金蘭稱之為「招生」。

「我跟排片人說,愛國片北港其他的戲院都不要,你就給我們好了,愛國片都不會有人要跟我們搶。老師整班整班帶過來看,學生都會去買零食飲料,販賣部生意也很好。電影不景氣的時候,我們都靠愛國片賺錢,但漸漸連愛國片都快要沒有了,我記得最後一部播放的愛國片是1986年的《陳益興老師》,那部片是真人真事,老師帶學生到曾文水庫踏青,沿途遇到虎頭蜂,老師為了救學生讓蜜蜂叮自己而身亡。我記得那個海報很嚇人,是一個男子裸上半身都是蜂螫的傷痕。那時候生意不好,我就沒心情畫電影看板,覺得很沒勁,所以就沒畫了。」

80年代後期,剛好處於台灣剛解嚴的特殊時空,在這段時期,政治鬆綁、經濟沖天、街頭運動頻繁,慾望春色無邊,牛肉場色情電影院百花齊放。詹璇恩的論文提到:「1980年代下旬,色情片戲院愈發興盛,1980年代以後台灣的經濟發展水平更高,但色情片戲院激增,發生在一個戲院大規模倒閉的時期,在一般戲院觀眾逐漸減少時,色情片戲院、牛肉場卻方興未艾。」

80年代解嚴之際,播放情色影片或插映色情鏡頭的戲院在全台遍地開花。曾金蘭提到,當時在北港的二輪戲院因為電影業不景氣,也開始流行放一些情色片,或是在正常影片之間播放一些電檢制度漏網之魚的「插片」。大復戲院始終沒走上這股風潮,或許是前身為日治時代北港座的歷史包袱阻止這樣的轉型,曾金蘭說:

「我婆婆堅持不要,她說錢有該賺的,有不該賺的,她不要賺這個錢。那時候有撐一陣子,我婆婆就是老一輩的人,她覺得那個是家族的事業再怎麼樣也要撐下去,她說如果戲院賺錢,就算我們的,如果虧錢就算她的,她要撐住那門面。」

網路資料寫大復戲院是1991年正式歇業,曾金蘭說其實更早,她記得在兒子剛上小學的時候,戲院就沒有營業了,那是1987年。在那之後戲院空置了很久,2008年龔先生去世後,曾金蘭帶著孩子到台北和大姑一起住,大姑和當時來戲院演出的歌仔戲團成員一起在北部開宮廟。大復戲院閒置直到2009年被雲林縣政府登錄為歷史建築,開始修復整建,2020年修復後委由黃世志木偶劇團經營。為找回當時戲院風光,黃世志復刻「內台布袋戲」演出,邀請老藝師簡忠雄重返戲院,連續5天演出知名金光布袋戲戲碼《南北風雲仇》。曾金蘭一家從前就住在大復戲院二樓,如今重歸故里已找不到曾經的生活氣息,許多當時的老照片也丟失了。

如今曾金蘭想念的不是在大復戲院的時光,反而是更早的學徒時期,「我很長一段時期沒有心情畫畫,後來有些電影看板都無心畫了,因為面臨到經營戲院的困難、生活的困難,感覺反而是當學徒領薪水的時候最獨立自主,心情輕鬆愉快,還可以去跟好幾個會一直存錢。」父親早逝的成長背景,讓曾金蘭很早就謀求獨立,覺得有自己的經濟能力很重要。

「我當學徒的時候就想說,我一直跟會一直存錢,然後買房子租給別人收房租,我就有錢去環遊世界。我要到巴黎,在巴黎街上有很多街頭畫家,我要去那裡畫畫,這就是我的人生規劃。可是我完全沒有,一樣也沒做到。」

想到曾經錯過的路徑:如果當時鼓起勇氣北上去當漫畫學徒會怎麼樣?如果當時讀完土庫商工繼續升學讀大學美術系會怎麼樣?逝者已矣,來者可追。孩子都已經大學畢業,母職責任已了,68歲的曾金蘭手癢想拿起畫筆,畫她一直想畫的油畫。曾金蘭拿出照片給我們看,她畫的小幅油畫在皮夾上、布鞋上、牛仔褲上當成裝飾,「現在可以開始畫了,我有準備在動了,隨時可以畫,想到就畫,看到就畫。只是很可惜我的小孩對美術沒興趣,只想玩電腦,現在已經是電腦繪圖的時代了!」

- 王萬睿,〈雲嘉地區戲院文化記憶研究案〉,國家電影及視聽文化中心,2023.5.30-2024.10.30。研究成果詳見國家文化記憶庫。

- 房慧真,〈我不是藝術家,請叫我畫工——專訪電影看板畫師謝森山〉,《Fa電影欣賞》196期,2023。

- 詹璇恩,《怎能看到!為何要看?色情觀影的社會文化與性別分析(1968—1988)》,高雄醫學大學性別研究所碩士論文,2019年7月。

- 魚夫,〈來看日本時代的金光戲——北港劇場〉,《天下獨立評論》,2016年9月24日。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第202期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與全國最悠久的電影雜誌《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。