攝影觀察

踏入台灣當代文化實驗場(C-LAB),迎面而來的是舊時代建築的氣味,抬頭是裸露的管線與剝落的漆面,腳下是磨損的磨石子地板。就在這樣粗獷、未經修飾的空間裡,攝影大師羅伯.法蘭克(Robert Frank)的經典影像,被輸出印在大幅紙張上,有些從天花板垂掛而下,有些直接掛在白色前,歪斜地、不規則地占據著空間,像是一場即興的街頭抗議。

這個場景定義了2025年秋天台灣國際攝影節(TIPF)的氣質。在一個幾乎人手一機、每日有數億張影像在社群媒體上傳播,攝影的民主化似乎早已是既成事實的時代,我們為何還需要一個大費周章、以「民主的相機」為題的實體攝影節?策展團隊透過整個展覽的策畫,拋出了一個相關的提問:當技術賦予每個人按下快門的權力,我們是否真正理解了影像的民主意涵?或者,我們只是在社群媒體的演算法中,被決定該看見什麼?

在為期一個月的展期中,我實地走訪了3個主要展覽並與攝影節總監曹良賓進行訪談對話,選擇性地參加了幾場國際論壇講座。這些片段的觀察與對話,或許無法呈現攝影節的全貌,但期待提供一個思考的起點。

通常看到民主兩字,首先聯想的就是其政治意涵,也連帶引發更多討論,例如:誰來定義什麼是「民主」?這個概念是否過於理想化?因此若要理解TIPF的核心命題,得先釐清這裡的民主除了政治制度,也指向對權力關係的反思、對既有秩序的除魅,以及對影像生產與傳播的解放實踐。

曹良賓在訪談中透過對比「專制的相機」來闡述這個概念。他以中國的天網監控系統為例,指出這套系統追求全覆蓋、無死角的監控,任何人只要出現在鏡頭前,國家機器就能快速定位。這套系統的基礎是對人民的徹底不信任,它希望在每個人心中都安裝一台小專制相機,讓自我審查成為本能,將公共場域中應有的言論自由籠罩在恐懼之下。

與之相對,民主的相機展現了3個層面的特質:

- 公共性:日常生活中的監視錄影機在民主社會是為了公共安全與事後究責,建立在信任之上,而非為了監控人民。

- 創作實踐:跳脫攝影師中心的傳統模式,走向互為主體的協作關係,納入被攝者的聲音與觀點,讓創作成為一種對話而非單向的凝視。

- 資訊環境:在影像氾濫卻真相稀缺的時代,民主相機代表一種警惕與判斷力,對抗混淆真相與引發極端反應的資訊操作。

曹良賓強調,這個概念的核心並非給出標準答案,而是鼓勵提問。正如他引用美國國家檔案館前的銘文「自由的代價是永恆的警惕」,當AI能輕易生成以假亂真的影像,社群媒體的演算法決定什麼影像能被看見,攝影的民主化突然從一個已完成的歷史進程,變成需要不斷爭取與警覺的現在進行式。

美國國家藝廊攝影部主任莎拉.格林諾(Sarah Greenough)在TIPF國際論壇的現場回憶早期在館內的經歷,當時版畫與素描部主任曾明確表示「國家藝廊永遠不會收藏攝影」,在他眼中,相片僅是文獻資料。格林諾花了整個1980年代,用一場又一場創下驚人觀展人數的展覽──從艾佛瑞.史蒂格利茲(Alfred Stieglitz)到安塞爾.亞當斯(Ansel Adams)──向機構證明攝影的價值。

TIPF國際論壇的分享中,來自各國美術館的分享者都提出攝影在爭取藝術地位時有著相似軌跡。在日本,東京國立近代美術館助理策展人小林紗由里分享提到,過去展覽用的照片甚至被視為消耗品,展覽作品在巡迴後因損壞便直接廢棄,這反映了當時對攝影作品保存價值的認知不足。韓國的經驗同樣曲折,攝影長期被認為是一種中庸藝術,直到2014年,盧純澤(Noh Suntag)以批判國家暴力的作品獲得韓國藝術家獎,才被視為攝影藝術介入社會的重要轉捩點。

這些故事指向一個共同的歷程:攝影必須先學會用藝術的語言,即強調作者性、原創性、稀缺性等來證明自己,才能獲得體制的認可與資源。當攝影終於登堂入室後,新的問題隨之浮現。格哈德.史泰德(Gerhard Steidl)在演講中亦指出,羅伯・法蘭克的珍貴原作(vintage print)如今需要在極低瓦數的燈光下展出,需要嚴格的恆溫恆濕環境保護,高昂的保險費用使其難以巡迴,籌辦一場羅伯・法蘭克的原作展,困難程度堪比籌辦維梅爾(Vermeer)或梵谷(Van Gogh)的畫展。

這正是攝影作品藝術化帶來的延伸思考。如蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)在《論攝影》中提及攝影的特性在於其可複製性與可及性,當一張相片從可無限複製的影像,變成獨一無二、需要被供奉起來的物件時,它便背離了自身最民主的本質。為了獲得藝術的桂冠,攝影穿上了繪畫的沉重禮服,卻可能因此失去了自由行走於街頭的靈魂。這份在藝術化與公共性之間的拉扯,構成了攝影的某種焦慮。

在這個背景下,德國出版家格哈德.史泰德與羅伯.法蘭克合作的展覽,便對前述問題提出了有趣的回應方式。

走進C-LAB的展場,觀眾看不到任何一張被玻璃相框裝裱保護的作品。從《美國人》(The Americans)時期的攝影經典到法蘭克晚年的攝影再探索與私密生活片段,全被數位輸出於大幅類似報紙的紙張上,再從天花板垂掛而下或直接貼在展板上,觀眾可以極近距離地觀看,感受油墨的氣味與紙張的纖維。

「便宜、快速又骯髒,我就是喜歡這樣。」("Cheap, quick and dirty, that's how I like it.")──據史泰德在演講中的描述,法蘭克這樣表達自己對於展覽的美學選擇。他們曾在瑞士的飯店宴會廳地板上,像孩子玩遊戲般,拿著剪刀和膠帶剪裁、重組這些影像,這反映了與傳統策展流程不同的做法。而這次展區的做法可說源自2015年法蘭克在德國展開的《Robert Frank: Books and Films, 1947–2014》回顧展實驗。當時展出作品就並非透過精緻輸出,而是把照片印刷於廉價的報紙上後將完成品直接黏貼於牆上展出。

史泰德後來延續這個概念出版攝影書,採用與《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)相同的尺寸與編排方式,也以報紙印刷呈現法蘭克的生平與作品。透過選擇報紙這個史泰德口中「世界上現存最民主的出版品」作為載體,試圖改變攝影作為藝術品的展示邏輯,讓價值回歸到影像的傳播與觀看的經驗本身。

要理解這種展示方式的意義,可以回到《美國人》攝影集本身在攝影史上的地位。這本1959年在美國出版的攝影集,收錄了法蘭克在1955~1956年橫越美國時拍攝的照片,透過影像的編排與對比,建構出對美國社會的深刻觀察。從開場的美國國旗,到種族隔離的有軌電車,再到政治集會中的權力展演,他記錄了美國社會中普遍存在的種族主義、消費文化興起帶來的疏離感,以及社會各階層的孤獨感。這些深刻的社會觀察讓《美國人》被視為既有洞察力又具革命性的作品。

《美國人》的革命性不僅在於題材,更在於對攝影界既有標準的全面顛覆。法蘭克背離了1950年代攝影界普遍推崇的「乾淨、曝光良好、銳利」與精準構圖的主流美學,他的畫面中失焦、模糊、顆粒感強烈的影像,這些在當時被視為「缺陷」的技法,反而成為他真實呈現美國的標誌性風格。

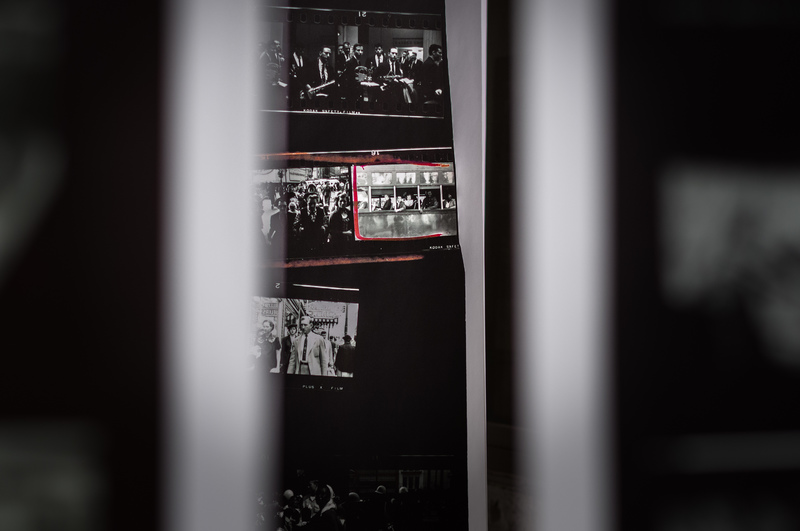

TIPF展場中展示法蘭克的底片印樣(contact sheets),呈現了他如何從成千上萬張底片中,精心挑選出構成《美國人》的最終83張作品。紅色框線標示著他的抉擇,彩色線條則記錄了不同年代出版物對同一張底片的裁切變化。透過這種近乎透明的展示,參觀者得以看到大師如何觀察、如何選擇,以及那些被捨棄的「失敗」嘗試。這種創作過程的全面揭露,挑戰了攝影家的神話色彩,原來那些被奉為經典的影像,來自於一個「普通人」在無數可能性中進行的勞動與判斷、甚至必須依靠運氣,攝影創作本身,也因此變得民主而可親。

如果法蘭克與史泰德提供了一種普世性的回答,那TIPF的另外兩個核心展覽《在我們得獎之後》(New Wave)與《親愛的台灣,》(Dear Taiwan,),呈現了身處台灣的創作者們,如何呼應「民主的相機」這個命題。

《在我們得獎之後》展區集結了15組台灣新銳攝影師的作品。展場中呈現的影像風格多元,從日常物件的特寫到都市風景的捕捉,從人物肖像到抽象構圖,這些作品展現了年輕創作者對周遭環境與切身議題的多重凝視。這其中蘊含的情感讓人聯想起最近流行的「台灣感性」一詞,但有別於源自他國懷舊投射的外來觀看,創作者嘗試從在地出發,在快速變遷的社會中透過細微事物尋找情感錨點的焦慮與溫柔。

戶外展覽《親愛的台灣,》也呈現了對話的企圖。在C-LAB的廣場上,工業鷹架搭建起一座座半透明的展示單元,與背景的城市高樓形成對比。展覽邀請藝術家與g0v台灣零時政府、台灣資訊環境研究中心(IORG)、台灣共生青年協會等公民團體合作,嘗試將民主創新、資訊防衛、轉型正義這些生硬的議題視覺化。

卓杜信與g0v合作的《民主路上許多小蟲蟲》將民主比喻為持續除錯的過程,展現了民主和攝影都是需要不斷調試、永遠無法完美的系統。林暐倫與IORG合作的《資訊環境月曆》,將資訊操作的季節性化為視覺提醒,例如4月是缺肉月、5月綠色恐怖月、11月是疑美月。這些看似平常的影像,在月曆的格式下,揭示了假訊息如何滲透並模塑我們的生活節奏。劉千鈺與台灣共生青年協會合作的《風景作證:餐桌上的記憶場》,則透過食物攝影表現白鰻、章魚觸手或是一碗湯等,來探索二二八事件的創傷記憶。食物作為記憶的載體,讓沉重的歷史議題,從日常飲食的角度被重新感知。當陽光穿透半透明的布幕,這些食物影像呈現出既真實又虛幻的美感。

曹良賓坦言,藝術家與NGO工作者的合作充滿衝突,他們會直接吵架,因為彼此使用的語言系統完全不同。但這種衝突張力並未被隱藏,反而成為作品的一部分,體現了民主最真實的樣貌──在充滿差異的語言中,努力尋找對話與共識的過程。

展場中還有一個特別的相機互動裝置「Made in Democracy」,這個由Lightbox攝影圖書室發起的民主相機計畫,試圖打造一台從設計到所有零件完全在民主國家內製造的相機。在透明的壓克力盒中,相機的組件一覽無遺,象徵著過程的開放。觀眾按下快門後,會得到一張上下並列的影像:一半清晰、一半模糊,而在模糊的部分會印有關於民主的金句。

但這個看似理想的計畫,卻揭露了現實的複雜性。曹良賓坦言,他們希望整台相機都由台灣以及民主國家設計組裝製造,凸顯我們賴以觀看及記錄現實的「鏡頭」,其產製過程深受專制政體掌控的關鍵資源與低價傾銷影響。但實際執行時發現難度非常高,各種配件來自不同國家,避免依賴威權國家的供應鏈十分困難,花了不少力氣。

這個現實讓民主相機計畫有了更深層的意義。曹良賓說:「這個計畫其實是在告訴你現實很殘酷的那個部分,而不是說這台多棒多怎麼樣,是剛好反過來的。」它揭露了許多困難與做不到的地方,體現了民主實踐的複雜性,不是非黑即白的選擇,而是在複雜現實中做出決斷與取捨。

這個裝置反映了民主的某些特質:重視過程的透明,但結果往往不可預期,甚至不完美。正如那些時而清晰、時而模糊的照片,民主的實踐充滿了不確定性,但最重要的,是每一個公民都有參與(即按下快門)的權利。

民主相機計畫揭露的製造困境,實際上反映了一個更根本的問題:在全球化的生產鏈中,理想與現實往往存在巨大落差。這種困境延伸到數位時代的攝影實踐中,當AI能輕易生成以假亂真的影像,攝影的見證性遭受空前危機。曹良賓觀察到,面對網路上的各類訊息與影像,人們往往只剩下迅速信任或迅速不信任兩種極端反應。

正是在這種背景下,史泰德堅持製作實體攝影書,TIPF堅持舉辦實體展覽以及一系列公眾活動(public programs),包括講座、座談、導覽等,試圖將攝影的討論從展場延伸到更廣泛的公共領域。這種看似過時的選擇,實際上是另一種選擇,創造了一個讓我們慢下來、專注觀看、與他人共同在場(co-presence)的空間,讓我們暫時脫離演算法的餵養,重新奪回觀看的主導權。

當虛擬影像充斥網路空間,實體展覽提供了一種觸覺性的真實感。當演算法決定我們看到什麼,策展人的選擇提供了另一種觀看的可能。當社群媒體鼓勵快速滑動,攝影書邀請我們慢慢翻閱。這些都是對數位霸權的另一種回應,也是對民主觀看的堅持。

然而,實體展覽的觸及面畢竟有限,相較於網路影像的傳播速度與範圍,如何擴大「慢觀看」的影響力,仍是一個待解的課題。首屆TIPF的實際觀展效果與長期影響,還有待時間檢驗。

當我們從展覽的理想回到現實,台灣攝影的結構性課題也不容忽視。在機構發展上,國家攝影文化中心雖已成立,但相關人士期盼其能有更多研究編制,讓豐富的館藏能被更深入地詮釋與應用。在文化消費習慣上,觀眾尚未普遍建立付費看攝影展的習慣,但堅持收取門票是建立藝文有價觀念的必要掙扎。

作為首屆舉辦的攝影節,TIPF確實面臨著實際的營運挑戰。從場地協調到國際講者的邀請,從展覽製作到觀眾培養,都需要在有限的人力與預算下完成。台灣的藝文活動普遍面臨政府補助申請流程繁複、企業贊助有限的困境,新興的攝影節更需要在資源吃緊的環境中尋找生存空間。

在這些結構性課題下,TIPF也需思考如何在國際與在地間取得平衡。曹良賓說:「我們想要探尋與建立的就是台灣的攝影文化」,而攝影節的功能在於「提供一個這樣子的場域,在短期一個月的時間內,了解攝影藝術至於當代社會的價值與意義,去對話與思考」。

回到更根本的層面,攝影需要成為藝術以獲得保存與研究的資源,同時需要持續地除魅以保持它與社會的鮮活連結。這個雙重運動將持續下去,而我們每一次按下快門、分享影像、走進展場的行動,都是其中的一部分。這就是我們為什麼需要一個攝影節的理由:

民主與攝影一樣,都需要持續的練習、對話與重新定義。它永遠是現在進行式。而這種永恆的警惕,正是「民主的相機」對我們每個人的要求,在按下快門之前思考,在觀看影像之後反思。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。