攝影工作坊

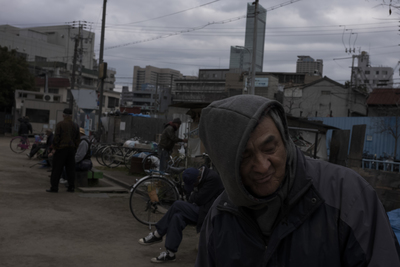

夜裡至拂曉,鄰近台北車站一隅、地下街、西門町網咖及萬華巷弄中,或坐或躺的無家者中,錯落出現年輕的臉龐。有別於刻板印象中的中高齡無家者,他們的年齡分布在31至46歲。

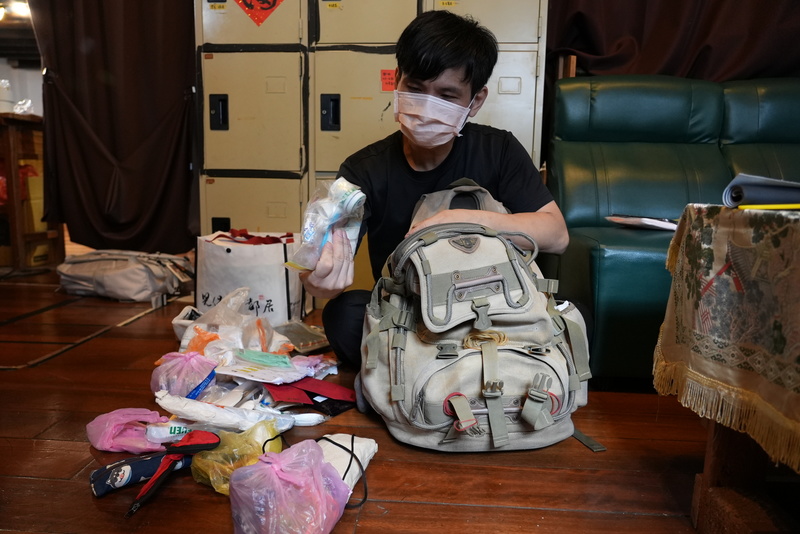

在鄰近台北車站的巨大建案廣告牌一側熟睡的嚕米、地下街及西門町網咖裡緊抱行李沉睡的OA,以及在NGO協助媒合下已有租屋處的小潘,儘管有著另一個在社會歸類下的身分,但當他們置身於人群中,其實難以第一時間察覺到身分的不同。

嚕米出生於彰化的宮廟家庭,從小便有通靈體質,本該繼承家業,但自幼來自父親嚴格的管教及暴力對待,讓他經歷了多次逃家。曾在逃家路上遇到警察臨檢,警察欲送他返家,他只好對警察說:「你帶我回去,我還是會被打。」

因家暴逃家,被通報送回後,再次被毆打,再度逃家──這樣反覆上演的情節,也出現在小潘的成長過程中。小潘幼年曾浪跡在基隆夜市一帶,逃家後隨意上了一班火車,睡夢中就這樣坐到了終點站。醒來時火車站一片漆黑,他跑到月台處請人開門,對方見他年幼,詢問家住哪裡,小潘隨手一指車站附近的麥當勞,而後開啟了幼年漫長的街頭流浪生活。

「家」,對於許多無家者而言,是那個物理上已不存在,或心理上不願回去的地方。

嚕米國中畢業後,曾流浪到一家電器行,被老闆收留為學徒,晨起便須工作直至夜幕來臨,身體一屈,便與電器為伍入睡。小潘國中肄業後,開始學習修理馬達及汽車,繁重與單調的工作壓得他喘不過氣。過早結束的學生時代,讓他們的生命歷程與高壓的工作捆綁在一起。失去了來自原生家庭的經濟支持及情感連結,讓他們在很年輕的時候,就必須中斷學業踏上勞動的歷程。

OA兒時父母離異,由奶奶扶養至高職畢業。他曾在數個不同化工廠工作,經常做滿3個月便因人際問題或工傷的因素離職,短暫工作所存下的錢,他就回到台北以網咖為家,等到錢用罄,又再尋覓下個工廠。我詢問他為何沒有想過回雲林老家?他答道,家中的房子是小叔蓋的,有次短暫回鄉,他因疲於再面對工作上的人際問題而不願再工作,小叔看不下去,OA被趕了出來,而後也就不再回去。

嚕米成年後曾在飯店當過二廚,存了一筆錢、當老闆開了一間雞排店,雞排店卻因不實的負面報導而倒閉。他流浪到台北的街上,到處詢問是否有缺工,最後在雙連一家蔥油餅攤販當員工。後來存了點錢租下攤子自己做,但做沒兩、三個月又遇上食安風波,最後只能再次流浪在街頭。

小潘則是在光纖布纜工作中,經常得在深夜工作到早晨,緊接著下午又得繼續工作。長期高壓不人道的工時,最終讓他無法負荷,不得不離職。但此時的他卻無家可回,父親已離世,姊姊們也都出嫁,租屋處早已不在,本來住在公司宿舍的他,離職後頓時沒有地方能去,最終只能流浪到火車站。

攤開三人的生命史,曾有過風光的歷程,卻也處處遍布著台灣發展過程中,底層勞動力的變遷。離家後,他們一步步走上了被主流社會擠壓至邊緣的過程,而最終不得不開始長時間流浪,落入以街道、網咖為居所的現狀。在他們年輕的面容底下,早已經歷了逃家、勞動剝削及人際互動上的困難等生命中不同程度的挫敗。

三人在長時間的街頭流浪後,接觸到了位在台北市萬華區,關注無家者的「人生百味文化建構協會」(簡稱人生百味)、「台灣芒草心慈善協會」(簡稱芒草心)等數個NGO組織,繼而有較為穩定的支持。此刻,他們努力地在NGO所提供的資源及臨時性工作中,找到某種生存與喘息的平衡。

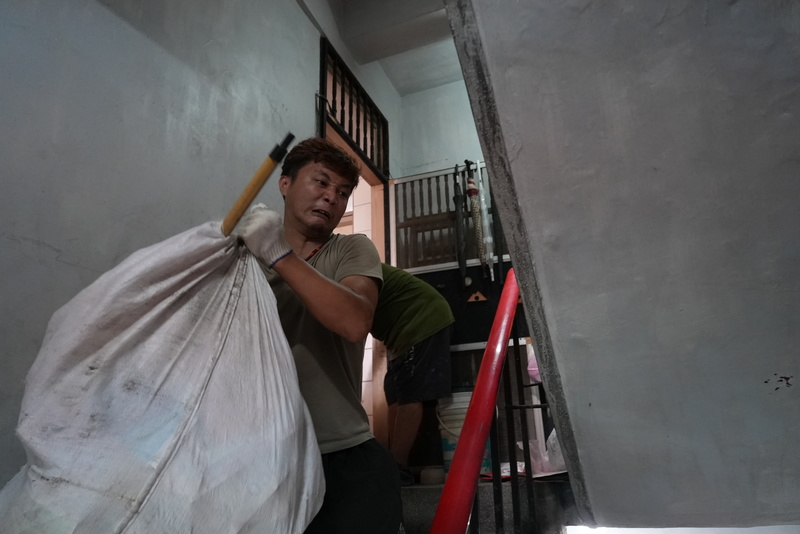

人生百味協助無家者媒合各種零工機會的「人生萬事屋」(簡稱萬事屋),根據每週案量多寡,會將臨時性工作排班給工作者。

當萬事屋的案量需求少時,嚕米當週便必須縮衣節食,他的月收大約落在10,000上下。隨著日益上漲的物價,在負擔日常所需後所剩無幾,收入較少的時期,就得仰賴NGO日間據點裡的免費物資存活。OA每月固定有打掃辦公室的工作,吃飯時間一到,他總是駐足於便利商店或燒烤攤前,審慎計算著當日餐費的上限,有時兩餐併作一餐吃,也時常注意著什麼樣的優惠組合可以再多省下一點錢。

非營利組織所提供的臨時性工作,可以維持他們最低的生活所需,但要進一步達到足以租屋的水平卻相對困難。這些工作帶來了流浪時期所沒有的收入,但若是只仰賴單一臨時性工作的收入,其不穩定的工作型態所賺取的酬勞僅僅足以糊口,生活還是得徘徊在街頭及網咖之間。

睡在街頭的嚕米,必須時時維持淺眠,以防自己的行李一不小心被偷竊;也時常會遇到街頭上其他無家者的騷擾或人情糾紛,無法安心入睡。患有先天性氣喘的他,在街頭的日夜溫差下,時不時會發作送醫。

身上背著偌大又沉重家當的OA,每當在夜裡時,才能放下行囊。每晚蜷曲睡在網咖椅子的他,實則有能力租屋,卻擔心租屋後會不想再出門工作,寧可選擇讓自己睡在網咖,處在不安定的生活狀態中。患有糖尿病的他容易感到疲倦,白天的時候,經常得在不同的機構及據點找到能讓自己躺下的地方,疲憊的身軀在雜物間裡終於得以舒展。

他們工作及生活所累積的疲勞,無法在街頭及網咖的睡眠空間得到適當的休憩,身體則必須第一時間承受長期疲勞所累積的問題,再加上各自的身體疾病,時常需要進出醫院。此時還年輕,但隨著年紀再增長,居住型態的隱憂就會更形加劇。

三人中的小潘,兼了兩份工作,才得以負擔在萬華的租屋。但過往職場的負向經驗,在小潘接NGO以外的工作時,也或隱或顯地影響著他。他曾遇過雇主不斷強調自己是個有同情心的人,才會願意僱用無家者,「如果是其他一般的老闆,根本看不上無家者」,讓小潘時常有種被僱用還得忍受言語冷嘲熱諷的屈辱感。

當小潘逐漸在幾份臨時性工作中取得較為穩定的收入後,他也曾在講座中分享過往身為無家者時,在街頭及工地會遇到的剝削及壓迫。但小潘面臨重新與社會接軌的歷程中,也同時會面臨他者看待他過往無家者身分的眼光,有時候好不容易撕去的標籤又重新被貼回身上。

而除了來自社會的批判眼光外,他們內心也有對自身處境的批判。OA曾在一場講座中提及,NGO的原意應是讓他們這些人能夠與社會有正向連結後,自發性地願意重新回到社會,機構也才得以再接納更多需要幫助的人。OA覺得自己像是在占用資源般,「留下來享受著這裡的好,讓機構無法再容納更多的人」。

服務無家者相關機構的特殊之處,不僅僅在提供資源及臨時性工作,同時也建立跟維繫了無家者們得以信賴的情感關係。而重回社會意味著一切從零開始,早已淡薄與斷裂的家庭連結、為數不多的人際關係,再加上經濟上的困難,往往並不足以支撐主動回歸社會的動力。

而他們各自的生命,在「無家者」這個稱呼底下,其實有著形色各異的興趣及嗜好。

小潘是都市原住民,自幼便有對海的記憶,父親曾做過遠洋漁業的船員。小潘常在沒有工作的空檔,獨自騎著機車在北海岸一帶徜徉,探尋著不同的祕境跟地點,也曾沒規劃就一路從台北騎到了花蓮的原鄉。海,同時也承載著某種小潘與逝去親人間的連結。

OA患有糖尿病,不喜吃藥卻熱愛甜食,無視旁人叮囑他吃藥了沒。我也曾詢問他如果又住院或甚至生命垂危怎麼辦,OA總帶著一種置生死於度外的態度,依然故我地堅持著他生活中的小樂趣。有次早晨跟他離開網咖走回日間據點的路上,他背著偌大的背包走進二二八公園,停在小橋上,伸手指著池裡的鴨子對我說,他總是會刻意繞進來看看這些鴨子,因為讓他想起了雲林老家所養的鴨子。

嚕米平日喜歡在台北車站地下街及夜市裡逛各式的3C用品店,買各種新穎且負擔得起的耳機、支架及小電風扇,擴充著他街頭生活的各式所需。而來自宮廟家庭的他,也經常流連在地下街與道教相關的佛具店,信仰也是某種來自他原生家庭的羈絆。

每位無家者背後的困頓跟陷落,又何嘗不是每個人都有可能會遇到的?若一層一層抽掉一個人從家庭、學校及工作中,所累積的人脈跟社會資本,任何人都有可能在生命的某些階段失去支持、流浪在街頭。這個社會如何看待無家者群體,如何能在「無家」的標籤以前,先看到一個又一個具象而立體的人,是他們重新與社會接軌時極為重要的一環,也映照我們如何看待自身與他者的失意與落魄。嘗試理解與同理,是能做的第一步。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。