豬病獸醫師人力稀缺、豬農求診看人情

因應非洲豬瘟疫情,全台歷經15天活豬禁運、禁宰,今日(11月7日)終於解禁。這場準備了7年的「隨堂考」看似合格,成功阻擋病毒擴散,但下一次來襲,未必還能倖免。

事件爆發,暴露台灣養豬產業長年的結構性問題:多數豬農習慣自行診治病豬,防疫警覺不足;本應是第一線防疫關鍵的獸醫師,長期在扭曲產業環境,低薪又得承擔責任,在產業裡缺乏話語權。《報導者》記者在疫情期間親自走訪養豬業者、訪問學者專家與實務現場獸醫師,深度剖析原來我們日常食用的豬肉,是建立在一套鬆散、監管乏力,長年依靠人情與利益形成的不透明灰色地帶,處處充滿漏洞與看不見的風險。防疫成敗,若繫於個人經驗與運氣,而非一套能真正防堵疫情的獸醫體系,非洲豬瘟的威脅將永遠存在。

「疶屎(tshuah-sái,完蛋)!怎麼會這樣子?」台中梧棲豬場確診非洲豬瘟的消息一出,屏東長治豬農吳瑞仁最擔憂的,是病毒是否已擴散。

彰化豬農亞樵(化名)就有不少豬「塞車」在場內,「我平時要賣的重量是120到130公斤,豬多養一天就長一公斤,價格會差很多,大部分市場不愛太肥的豬。」再加上解禁後豬量供過於求,價格勢必回落。

不過,對豬農來說,虧損或打平還不算最糟,真正怕的是,非洲豬瘟已在台灣悄悄蔓延。

本次疫情爆發,外界不只聚焦廚餘餵豬是否會成為破口,也關注梧棲豬農為何第一時間未聯繫特約獸醫師。

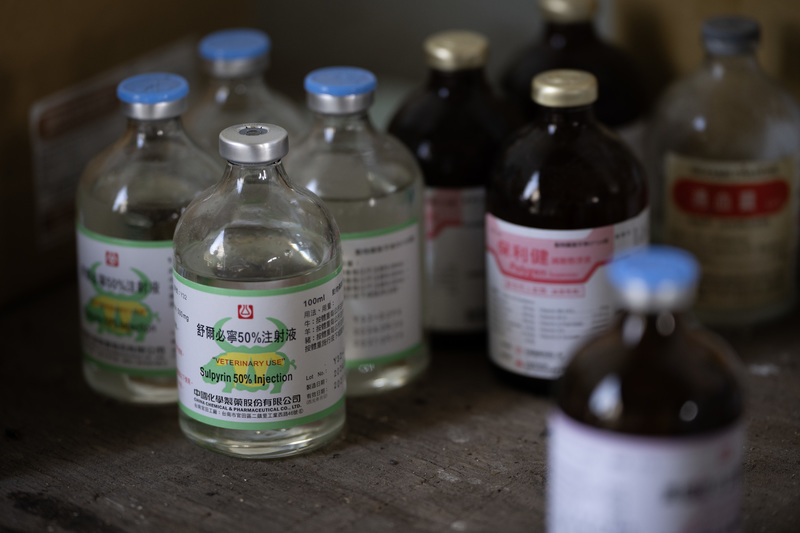

《報導者》採訪發現,按豬場規模不同,特約獸醫師每月酬勞費約500至3,000元;由於費用偏低,不少特約獸醫師往往會同時和十幾個牧場簽約。「光是彰化就有幾百場的養豬場,但(中部)真正的獸醫或許10個都不到。整個中部可能都是他(特約),他有空會回訊息,但不一定能當下幫你解決問題,」亞樵說。 今年(2025)初,飼養約萬頭肉豬的亞樵碰上豬隻連續死亡,聯繫特約獸醫師前來解剖送驗,但獸醫師剛好在外縣市出差,亞樵轉而向藥商求助,藥商也馬上派獸醫師到場,「結果豬都剖完了,我們才發現他不是獸醫,不過平常不是非洲豬瘟,也不是什麼大事,後續給的藥有效就好。」亞樵指出,藥商業務雖然沒有獸醫師資格,但很多都會學習如何解剖豬隻,加上從業多年下來累積不少現場經驗,「有時候覺得說,你老業務了,我相信你的專業,反正現在養豬的病不外乎那幾種。」

不只藥商,豬農也常身兼「第一線醫師」。

吳瑞仁是農二代,父親從他4歲時開始養豬,今年已是吳瑞仁接手家業的第6年。他表示,如果有上一輩帶著做,差不多3至5年就能熟稔豬隻常見問題,就算是新手,獸醫師來過幾次後,豬農逐漸就能掌握疾病特性,「我們會跟學術單位、廠商、獸醫師長期配合,但90%以上時間,你是沒有獸醫師在現場的,你的豬到底發生什麼事,你自己要去治療。」吳瑞仁也提到,特約獸醫師收費不高,平時若不常與豬農往來或買賣藥品,「我也不好意思打電話去打擾你(獸醫師)。」

吳瑞仁一邊從桌邊拿來兩瓶不同廠牌的抗生素,一邊解釋,豬農每日在投餵飼料、整理環境時,會同步觀察豬隻狀況,例如腹式呼吸與咳嗽可能與肺部感染相關,就投以抗生素治療。從業久了,大致能掌握每月藥量,只需定期向獸醫師或藥商買藥,並取得處方箋;平時注射、施藥就由豬農或牧場員工自己來。

近年,豬隻流行疾病及病原多與腸胃或呼吸道相關,業界稱「3P」──PRRS(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome,豬繁殖與呼吸系統綜合症,俗稱藍耳病)、PED(Porcine Epidemic Diarrhea,豬流行性下痢)、PCV2(Porcine Circovirus Type 2,第二型豬環狀病毒)。但因為台灣豬場距離近,加上空氣流通或貓、狗、老鼠穿梭都會造成疾病傳染,以及有些農友好面子,不太交流豬隻病況,資訊不透明的情況下,導致傳染病在不同場區間擴散,難以根除;豬農大多靠疫苗、投藥維持豬隻低度病毒量,或採批次飼養來降低場內傳染率。

不過,幾位豬農都提到,雖然平常多半自行處理豬的疑難雜症,但當死亡量過高、頻率異常,自然會提升防疫意識,「可能今天死一隻,明天死一隻,後天死一隻,為什麼你的豬會一直死?當你抓不出毛病時,首先會請專業獸醫師進來,再來就送驗,第一時間必須通報家畜疾病防治所,」吳瑞仁說。

但為何豬農不考慮直接聘一位專責獸醫師駐場,將動物醫療專業分工?

豬農們表示,除了養豬大多重視經驗傳承,最主要還是經營成本考量。牧場若簽約一位專職獸醫師,至少得提供5至6萬元月薪,聘請員工只要4萬元左右,豬農多半傾向選擇後者。此外,也有豬農提到,新進獸醫師雖有病理解剖專業,但若以全方位提升牧場功能為目標,實務操作能力可能又不如動物科學與畜產系的畢業生;聘一位獸醫師進牧場從頭學起,到真的進入科學化管理,時間成本難以估算。

資深大動物獸醫師、台灣大學獸醫學院兼任助理教授蕭火城分析,豬與牛、馬相比,單一經濟價值較低,因此飼育上重視群體預防醫學,而非個體診療。即使有牧場想提升整體飼養效率、豬隻品質,通常傾向諮詢學者、專家,而非獸醫師。願意聘請專職獸醫師的大型牧場,有時對獸醫師的期待流於一般診療,「因為老闆才是主導,我豬舍要怎麼蓋,你只是我的員工而已。」獸醫師很難有機會扮演重要角色。

回溯台中梧棲豬瘟疫情初期,台中市政府疫調說詞多次更動、訊息混亂不清,初期認定特約獸醫師紀又銘負責診治,又改口豬農聯繫王姓獸醫佐自行投藥,具獸醫師身分的動保處賴姓技佐雖有疫調初判為肺炎,卻未強制採檢通報,從10月10日豬農發現豬隻流鼻血死亡,到10月20日死亡豬隻檢體經農業部獸醫研究所檢驗,證實非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。為何任由疫情延宕10天,不積極調查與檢測?社會輿論下,獸醫師與獸醫佐成為首先被台中市政府推上火線,受到外界高度檢視、咎責的對象。

「整個台灣養豬文化很難改變,這隻豬生病了,豬場老闆通常自己下藥,因為藥取得很容易,這問題讓台灣經濟動物獸醫沒辦法立足。」

提到經濟動物獸醫師的角色,素有「豬博士」之稱的台大獸醫學院名譽教授賴秀穗解釋,他對產業界了解愈深,有愈多無奈。

他回憶早年曾接到豬農求助,說打完疫苗後死了一批小豬,「結果我到現場發現疫苗打錯位置,豬頸腫起來,小豬呼吸困難都死光了,」賴秀穗比著脖子的位置說道。後來他進一步檢驗發現疫苗也受汙染,可能是豬農保存疫苗環境不當所致。這些看似日常的小事,突顯出豬農長久以來「久病成良醫」習性,卻漠視獸醫師的專業。

「人要健康,需要好醫師與完善的醫療制度,經濟動物也是一樣,」賴秀穗說,「必須有足夠的經濟動物獸醫師,豬才會健康地長大。」他認為,獸醫師不是單純病理解剖、診斷給藥,同時也肩負把關豬場生物安全的重要角色。

根據農業部動植物防疫檢疫署(簡稱防檢署)統計,截至目前全台共有6,120名獸醫師,其中4,115人服務於伴侶動物診所,於畜牧場或家畜獸醫診療機構執業者僅352人,占比僅5.7%,較2014年占比8%再度下探。進一步細分,這352名獸醫師還須分散至豬、牛、馬、禽類及水生動物等不同領域,人力稀薄可見一斑。

目前各大學獸醫系課程規劃中,大動物與小動物的基礎知識,學生都必須學習,但屏東科技大學獸醫學系教授林昭男強調,「每個動物別領域差很多」,豬跟牛雖然都是家畜,牛是草食性的多胃動物,豬是雜食性的單胃動物,「生理構造完全不一樣。」

賴秀穗也持同樣觀點,「豬隻是屬於群體醫療照顧,跟牛、馬屬於個體醫療照顧模式就很不一樣。」

然而,今年完成豬專科訓練的人數卻掛零,原本錄取兩位學生,一位覺得訓練過於辛苦轉往小動物領域,另一位則選擇擔任公務員。他感嘆,「幾乎每屆都有學生進來,但不見得能堅持完成3年的訓練。」

市場上極稀缺豬病獸醫師,林昭男坦言,「很常有豬農打電話給我,『老師能不能介紹一下豬獸醫師,這邊薪水優渥喔』」,但還是找不到人,專科訓練學生畢業不想去豬場工作,環境與待遇難與其他產業抗衡,通常第一志願都是選擇到藥廠、疫苗廠上班。

林昭男從2010年就開始在屏科大任教,超過14年專職培養豬病獸醫師,他用手指細數,「現在帶出來學生,全職在豬場服務的專職豬獸醫,只有7位。」

供給與需求落差懸殊,人才培育難跟上台灣5,664個養豬場需求量。結果是,當豬農遇到豬隻生病的問題,會找哪一位獸醫師?往往「看人情與利益」。

經濟動物防疫體系裡,看似一個整合的系統,實則像多重宇宙,同樣名為「獸醫」,卻分屬不同的軌道:有政府明定的特約獸醫師,有兼藥物經銷商的獸醫(佐),還有飼料或疫苗廠獸醫師,也有單一豬場的專責獸醫師與公職獸醫師,各自遵循自身利益與規範而運轉。

《畜牧法》明定畜牧場都需要特約獸醫師,但實務上更像是「掛名獸醫師」。這制度起源於1997年台灣爆發口蹄疫,政府希望藉由施打疫苗達到口蹄疫清零,為了追蹤豬場是否落實施打,特約獸醫師在此時空背景下應運而生。

根據防檢署統計,目前服務於豬場的特約獸醫師共有547人。不過,這些獸醫師的專長不見得是經濟動物,林昭男說,「只要完成受訓就能成為特約獸醫師,有些獸醫平時開寵物醫院,順便負責鄰近畜牧場的特約業務。」

若光以5,664間豬場計算(不含其餘畜牧場),平均每一位特約獸醫師需要簽10.3間。實務上也常見一名特約獸醫師簽下多個牧場,但即使如此,收入也遠不及伴侶動物獸醫師。特約獸醫師費用由各縣市政府訂定,以2024年新竹縣為例,豬隻500頭以下的牧場,特約費僅每月500元;5,000頭的牧場,頂多收3,000元。

林昭男算給記者聽:「就算簽了40場,按照政府標準,一個月收入不到5萬,導致獸醫必須兼賣疫苗或賣藥維生。」

獸醫師維中揣測梧棲豬農的想法,認為他可能不想麻煩錢領很少的特約獸醫師,「如果找平常合作的獸醫佐,他推薦我買疫苗或藥品,買了不欠人情,問題也解決了。」

梧棲豬場非洲豬瘟疫情中,王姓獸醫佐沒有獸醫師執照,卻可以參與診療,被外界詬病。事實上,「獸醫佐」是台灣農業時代下的產物,早期因獸醫專業人力不足,就讀大學的人才有限,因此1959年訂定《獸醫師法》時即有獸醫師及獸醫佐之分,前者執照須是大學獸醫科系畢業才能考,而獸醫佐則是高職或農專獸醫科畢業的學生即可報考,當時兩者的業務範圍並無太大區別。

制度運行30幾年後,防檢署說明,為接軌國際與提升獸醫師專業能力,1995年修改《獸醫師法》,確立獸醫佐退場的政策方向,並經過15年轉型過渡期,2009年停辦獸醫佐考試。陳勇稱就是末代獸醫佐,他說:「我們沒考取獸醫師證書,不能執業,才會被冠上無照之詞。」目前有259位末代獸醫佐仍在執業。

林昭男直言,獸醫佐確實是經濟動物上一個重要的人力,「有人把獸醫佐汙名化,但其實他們從年輕就在產業裡打滾,實務經驗比誰都多。農民相信的,不是那張執照。」

不過,防檢署防疫組組長林念農認為,獸醫佐退場並沒有產生太大的獸醫師人力缺口,實際上早期的獸醫佐也有很多是進入寵物產業,並非都是做經濟動物的醫療處置,且獸醫佐人數原本就不多,退場後每年仍有許多專業獸醫人才畢業,只是投入經濟動物的獸醫師愈來愈少。

最理想情況是每一個豬場都有專職獸醫師,全心投入防疫與醫療工作,但賴秀穗也說,只有比較有規模的養豬場會聘請專責獸醫師。

防檢署防疫組副組長余俊明說,如果修法要求每座畜牧場都得聘用一位專職的獸醫師,站在防疫的角度當然可以大幅降低疫病傳播的風險,並改善經濟動物疾病與動物福利,「但問題是這可能就會大幅增加畜牧場的成本,進而影響到整體的產業發展,甚至是豬肉的市場價格,需要多方考量。」

許多小規模豬農受限於經濟、人力與場域條件,傾向自行處理豬隻的診斷與用藥問題。獸醫師維中分析,規模達1,000頭以上的豬場,每月在飼料與營養添加劑上的支出就超過百萬元,在藥廠眼中是重要客戶,「業務為了維繫關係,通常會主動提供免費的獸醫服務。」

相較之下,維中說,「真正要注意的,是那些1,000頭以下的豬場,通常豬農會選擇自己幫豬治療。」根據防檢署統計,1,000頭以下的豬場在台灣占比高達72.9%。這意味著,多數豬隻仍生活在幾無保障的健康與醫療環境下。

豬農吳瑞仁說,「如果專門聘請獸醫只做長期診斷跟治療,一個月就要4、5萬塊,那袂和(台灣台語,音bē-hô,不划算之意)。」他更期待專責獸醫師除了獸醫專業背景外,也能具備牧場管理專業。

獸醫師欣如(化名)從豬專科訓練畢業後投入專責豬病獸醫師,她說,「平常除了獸醫本職治療外,確實也要做其他工作,像是調整風扇、餵飼、配種都要做。」在豬農眼中,獸醫師的價值不只是治病,而是能讓整個豬場運轉順暢、提升育成率的要角。

在經濟動物獸醫師待遇普遍不佳之下,不少獸醫師以販售藥品維持收入,看不到職業前景也讓年輕人卻步。維中苦笑說:「現階段產業生態讓經濟動物獸醫沒辦法大展身手。」

他回憶自己穿著雨鞋,在悶熱、滿地糞便的豬場裡奔波,還得面對豬農的消遣與質疑。「哎呀,你到底會不會看啊?你沒有比我厲害啊!」有時熱情就這樣消磨殆盡。「在那種環境裡,要找到職業的成就感真的很難,」維中說。

欣如曾到養豬大國丹麥學習,丹麥獸醫師只是做醫療,不進行產品販售。她觀察,「台灣獸醫被迫讓醫療行為跟產品銷售混為一談,所以很容易讓農民覺得,『獸醫就只是想要賣我東西,不是真心想幫我把豬場弄得更好。』」

維中觀察,台灣畜牧產業的扭曲結構,使得獸醫師、獸醫佐靠賣藥維生反而成為常態,「他們至少受過專業訓練,知道幾公斤豬要用幾公克藥。」真正讓他擔心的,是那些沒有獸醫執照的藥廠業務,「他們開藥不是用公克算,是用『幾包』算。」這樣的灰色地帶行之有年,沒人檢舉,也成了產業內公開的祕密。

陳姓豬農自己也都知道,「處方箋流於形式,沒有實際效用。」基本上,牧場都是一次採購一個月分的藥品、抗生素。豬農拿藥時、順便拿處方箋,等到豬生病,隨時可以自己處理。

《報導者》實地採訪時,看到豬舍外的架子上,擺著一罐罐未開封的抗生素。

陳姓豬農否認「亂用藥」,他解釋:「一定是豬真的有問題我們才用,不可能天天都給牠吃抗生素,跟人一樣,不會每天吃感冒藥。」

但從專業角度來看,情況恐怕不那麼樂觀。欣如指出,許多豬農仍習慣預防性投藥,誤以為「先給藥」等於「及時治療」。問題是,有時豬根本不是那個疾病,長期下來導致抗藥性上升。

她在與學校合作的實驗室發現,台灣豬隻對沙門氏菌的抗藥性愈來愈強,目前有效抗生素僅剩一、兩種。此趨勢也與去年國際期刊論文的研究結果相似。「沙門氏菌是一種人畜共通傳染疾病,如果能用的藥變少,對人類風險也是大幅提高,」她說明。

非洲豬瘟疫情,意外揭開經濟動物獸醫師人力稀缺、豬農長期自行解決問題的業界公開祕密,政府相關單位也心知肚明。「會有這麼巨大的落差主要還是在於市場需求與產業特性,」本身也是獸醫師出身的防檢署動物防疫組組長林念農表示。 根據農業部2024年的統計,全國家犬約有148萬隻,家貓約131萬隻,有4,115位獸醫師從事寵物醫療的相關工作;相比之下,全國約有520萬頭豬、18萬頭牛、4,500多萬隻雞,卻僅有352位獸醫師在畜牧業工作,兩者間的「醫獸比」形成巨大落差。

因為近年來飼養寵物的飼主愈來愈多,且飼主都特別重視寵物的身體健康,因此醫療市場的需求也很大,寵物獸醫師的薪資條件自然就比較好;而畜牧業者對於動物個體的醫療需求不高,畜牧業獸醫師主要都是處理整場的衛生條件及防疫工作,除了薪資條件差、勞動環境也會比較髒亂、炎熱,因此願意從事畜牧業的獸醫師或獸醫佐就比較少,願意做的大都是真的對畜產動物有熱情的獸醫師。

林念農表示,為了鼓勵更多年輕獸醫師投入畜牧產業,防檢署有跟中興大學合作,透過公費獎學金的方式鼓勵更多獸醫師投入經濟動物的醫療服務。但他認為,關鍵還是在畜牧場業者而非獸醫師的人力缺口,如果業者替畜牧場找專職獸醫師或經常找特約獸醫師入場,應該都還是找得到人,只是業者出於成本考量,目前有僱用專職獸醫師的畜牧場仍是少數,許多小場是因為《畜牧法》第9條的規定,才會找特約獸醫師,因為每次請特約獸醫師到場診療都需要花費,很多畜牧業者可能會能省則省,這次發生非洲豬瘟的台中養豬場可能就是出於這樣原因,因此都沒有尋求特約獸醫師進場診療。

針對豬農過度用藥產生抗藥性的問題,林念農也說,畜牧業者若要使用抗生素等處方藥,都需要獸醫師的處方箋才能購買與使用,藥品也不應囤積或轉為他用,擅自用藥或違規販售藥物都會觸犯《動物用藥品管理法》,「過度用藥或錯誤用藥不僅對豬隻不好,更可能會危害到人體健康。」防檢署近年都有加強稽查宣導,但仍無法完全杜絕養豬戶自行用藥的問題。

羅玲玲指出,從這次爆發非洲豬瘟的台中養豬場為例,廚餘蒸煮設備損壞、豬糞長期未清理、藥品過期、衛生條件差,這些問題都不是獸醫師的專業,而是畜牧技師的專業,「獸醫師是在動物生病的時候診療處置、畜牧技師則是平時替豬隻的飼料、活動及畜舍環境把關。」

羅玲玲直言,考上獸醫系不容易,因此多數獸醫師畢業後會想進入高薪的寵物醫院服務。經濟動物疾病複雜,需要更多技術與經驗累積,動物跟人一樣,不是每一種症狀都需要就醫,有些是透過飲食作息去改善,「畜牧技師就像是營養師、健身教練一樣,可以在第一線協助維持豬隻平時的飼養環境與安全衛生條件,更能第一時間發現豬隻的異狀,而非等到豬隻大量死亡才請獸醫來處置。」

「外界可能認為豬農有專業畜牧能力,但實際情況卻未必,很多養豬戶都是靠經驗在飼養。」羅玲玲說,目前《畜牧法》第5條有規定,畜牧場的負責人或主要管理人員至少須具備以下條件之一:

- 具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業

- 曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書

- 具有兩年以上現場工作經驗且經鄉(鎮、市、區)公所證明其資格者

「這是過於寬鬆的規範,只經過一個月訓練會有專業飼養與生產管理能力嗎?」羅玲玲建議,應該要求養1,000頭以上規模的畜牧場主要管理人員,須同時具備上述規範中的3項資格「3個條件都要符合,才能作為一個專業的畜牧技師,管理或協助管理豬場。」

針對1,000頭以下的小型養豬場,可能沒有能力聘用專業的畜牧技師,則需要仰賴地方動保處、防檢局等公職畜牧技師加強協助,「畜牧技師與獸醫師能夠協助與關心的領域不同,可以互相配合來改善整體畜牧環境。」她也建議政府應該比照獸醫師,建立專業畜牧技師的考照管道,才能讓更多專業畜牧人力投入畜牧產業的改善。

事實上,早在1997年口蹄疫問題爆發,當年在訂定《畜牧法》時,羅玲玲就曾呼籲政府修法要求畜牧場必須聘僱專業的畜牧技師,相關問題卻始終未被重視,「這次是非洲豬瘟才導致大家注意到豬舍與生產管理的問題,但台灣的豬隻生產效率其實狀況百出,應該趁此機會把鬆掉的螺絲轉緊,不只是獸醫問題,而是整體畜牧場管理與生物安全的問題,否則非洲豬瘟或豬繁殖與呼吸症候群(PRRS)、豬流行性下痢(PED)等各種豬隻的疫病隨時都會再發生。」

台灣早期曾在聯合國協助下成立「養豬科學研究所」,在傳染病防治與飼養技術方面都曾走在前端。然而,產業轉型不僅是設備與技術的升級,更需要觀念的轉變。以2023年亞洲豬病會議為例,台灣代表前往日韓交流時,林昭男指出:

「日本有專門針對經濟動物設立的獸醫診所,當豬隻生病時,農民會帶豬去給獸醫看診。獸醫不經手藥物買賣,而是作為公正的第三方,這樣的制度正是我們努力追求的方向。」

欣如認為,台灣也能借鏡丹麥的經驗。台灣許多豬舍彼此相鄰,當傳染病出現時,風險也隨之升高。在丹麥,獸醫師一旦發現疾病,會立即採樣並進行檢測,結果須上傳至線上平台。平台會列出各豬場目前的流行疾病及豬舍的生物安全等級,讓資訊能即時共享。相較之下,台灣豬場多半封閉,彼此存有競爭心態,不願公開飼養狀況,從防疫角度來看,反而可能成為隱憂。

這場非洲豬瘟疫情或許是台灣養豬業轉型契機,林昭男建議,政府若能設計合理的優退機制,協助生物安全條件較差的豬場退出市場,讓整體環境更安全,豬場減少所需獸醫師就不需要那麼多。

養豬產業安然度過此次危機,難以永遠防堵,始終有顆未爆彈,獸醫師身為防疫重要一環,卻被視為前線的代罪羔羊,不少人心灰意冷。林昭男嘆道:「這次風波下,一定會有獸醫轉行。」疫情的考驗,更是一個產業要不要留下人,重新定義獸醫價值的重要關口。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。