環評制度30年,重建公信力的當前挑戰

環評制度上路迄今已滿30年,是公民參與及資訊相對透明的開發計畫審議會,也是經濟發展與環境保育衝撞的現場,一方面被支持開發的民眾詬病阻礙經濟發展、另一方面又被環保團體質疑替財團護航,導致環評委員經常裡外不是人。

理想上的環評制度是要找到開發與環保兩者的平衡點,但前提須建立在客觀且正確的科學事實上。長期以來有許多開發單位為了通過環評審查,無所不用其極,切割環評、規避審查;受開發單位委託的環評顧問公司,撰寫的環境影響說明書與環評報告經常在替開發單位擦脂抹粉,環評委員與環保團體常要在重重虛假的迷霧中摸索,才能真正看見開發案對環境與生態造成的衝擊。

今年(2025),環境部展開「環評制度總體檢」,近期對公民團體、民眾展開徵詢意見,其中如何讓環評顧問公司脫離開發單位(甲方)的壓力,有更客觀獨立的環評報告,成為各方檢討重點。

屏東楓港溪的麻里巴橋下,河床兩側種滿了低矮的芒果樹,結實纍纍的愛文芒果是屏東縣最主要的農產品。在果園與果園之間,有些零星農地這幾年改種太陽光電板,將台灣南端熾熱的陽光轉換成綠能,也意外成為許多蛇、鼠躲避鳥類捕食的掩護。

恆春半島是灰面鵟鷹、赤腹鷹、紅尾伯勞等候鳥每年南來北往必經的地點,每年秋季數以萬計的候鳥從寒帶往南遷徙度冬,隔年春天再從熱帶地區長征北返,台灣是牠們的中繼休息站。台灣猛禽研究會曾在墾丁國家公園記錄到單日數千隻的候鳥,每年春秋二季都會吸引許多賞鳥人士到此一睹候鳥過境的壯觀鷹姿。

然而,候鳥的遷徙可說是困難重重,早年許多民眾會以陷阱誘捕過境的伯勞鳥,再以燒烤的方式食用或販售烤小鳥,遭到生態保育人士批評,直到1989年《野生動物保育法》上路,將紅尾伯勞納入第一批保育類名單,經過多年不間斷的取締與倡議,才逐漸從獵捕轉向保育,減低觀光與生態的衝突。

雖然獵捕的案件大幅減少,但恆春半島的鳥類仍受到過量使用農藥間接毒害,以及土地開發導致棲地破碎化等影響。特別是近年來再生能源需求高漲,許多業者看中屏東充足的日照而設置大量太陽能板,如今又有業者看好每年強勁的落山風而計劃在楓港溪畔設置風力發電機,引起保育人士的擔憂。

業者賺取售電收益,但環境影響卻是當地居民與生態要承擔。

在保育團體及環評委員要求下,業者在2024年9月與10月補做猛禽調查,果然調查到許多赤腹鷹與灰面鵟鷹,最多曾一天記錄上千隻。即使如此,業者卻認為,計畫範圍不是猛禽的主要棲息地,且「調查到的猛禽飛行高度多在180公尺以上,又沒有觀察到鷹起鷹落的情況,設立風機對猛禽影響應屬輕微。」

保育團體對這樣的說法無法接受。中華鳥會前常務理事劉孝伸表示,依照現場觀察,灰面鵟鷹會在河谷低飛盤旋,受到落山風影響可能會飛得更靠近地面,很有可能受到風機影響;除了猛禽外,還有大量鷺鷥會在楓港溪沿岸停棲覓食,興建風機可能會導致大量傷亡。

劉孝伸指出,楓港地區為台灣過境猛禽遷徙路線上的重要熱區之一,公民調查顯示,2024年10月單月總計超過1.3萬隻灰面鵟鷹,環評資料中聲稱的「計畫範圍非猛禽過境要道」、「對過境猛禽影響輕微」顯然不是事實,可能會誤導環評委員的判斷,而「缺乏正確且客觀的長期調查,就會嚴重低估開發後對生態造成的衝擊。」

高雄鳥會理事黃淑玫也說,業者提出的生態調查範圍小、時間短、次數少,不僅無法反映真實生態狀況,也有刻意避重就輕之嫌,報告中以「當地居民大多沒看過灰面鵟鷹」輕易認定影響輕微,「相當粗糙,這種訪談調查會隨著每個人的專業度、生活經驗而有所不同,很多人根本不曉得灰面鵟鷹長什麼樣子。」

農業部生物多樣性研究所也在書面意見中表示,依據前人研究與其他調查報告結果,有相當比例的鳥類飛行高度介於20到200公尺,與本案調查結果不甚相符;再加上山谷特殊地形與氣流特性,許多候鳥會利用山谷作為遷徙廊道,若風機橫跨山谷將切割棲地阻礙鳥類遷徙路徑,恐嚴重提高鳥類碰撞風機的風險。

- 業者擬定開發計畫後,若需進行環評,須先上網公開計畫資訊、蒐集意見並辦理公開說明會,相關單位與民眾可出席發言或提供書面意見。

- 業者委託顧問公司製作環說書送入目的事業主管機關。

- 目的事業主管機關初審後將環說書轉送至環保主管機關。

- 環評專案小組初審,相關單位與民眾可出席發言或提供書面意見。

- 專案小組會做初步決議(建議通過、建議駁回、建議進二階環評〔註〕等)再送環評委員會審議,相關單位與民眾亦可透過線上或實體會議提供意見。

- 環評委員會審議,相關單位與民眾仍可透過線上或實體會議提供意見。審議後會做成決議(修正後通過、退回專案小組、退回目的事業主管機關、進二階環評等)。

- 環評通過後,環保主管機關持續監督業者於施工及營運階段是否有落實環評結論。

- 若案件遭退回,業者可提出替代方案再送審。

- 業者須於施工前辦理公開說明會。

- 施工或營運階段若需變更計畫內容,須提出環境影響差異分析報告(環差)送審。

- 若超過3年未動工,須提出環境現況差異分析報告(環現差)送審。

(註)若開發案規模影響較大需進行二階環評,須先經過範疇界定會議。部分汙染較嚴重的開發案也必須做健康風險評估,過程中相關單位、公民團體、民眾都能參與並提出意見。

但業者主張,「一般來說,人耳不易聽出低頻噪音,評估風機每年對獅子國中產生的眩影約37小時,且非屬上課時間,影響甚微。」顧問公司還說,獅子國中承受的低頻噪音值約為22.8分貝(dB),「符合噪音管制標準,屬無影響或可忽略影響。」

對於業者的說法,代表獅子鄉公所參加環評會的余先生認為,風機雖然設置在枋山鄉但實際受影響的是獅子鄉,風機設置後可能導致風速改變,影響當地瀝青廠的空氣汙染更難擴散,且部落大多是年長者,每個人對噪音承受度不一樣,「報告雖然說低頻噪音影響很小,但居民並不這樣認為,鄉公所反對本案開發。」

環評專案小組3月25日初審要求業者應加強生態調查,蒐集相關機關、團體對鳥類及蝙蝠生態調查成果,並以最劣情境重新評估本案開發對鳥類及蝙蝠之可能衝擊,也要加強說明風機營運對民宅、學校、聚落、產銷班、農田的影響後補件再審。

在目前環評制度下,環說書內容避重就輕,選擇有利開發單位的調查時間、調查方法都是合法合規。

「環說書內容避重就輕、為開發單位護航的情況並不罕見,而且相當普遍,」一位曾擔任環評委員的生態專家說,目前環評的制度由開發單位出資委託顧問公司撰寫環說書或環評報告書,顧問公司不管調查到哪些資料,最終一定都能替業者找出「影響輕微」的論述,「顧問公司不可能寫『開發案對環境有重大影響』來砸自己的腳。」

目前的環評制度由開發單位委由顧問公司撰寫環評報告,導致報告必然傾向開發方的意見,歷年來就發生多起環說書瑕疵的問題,知名案例如台東美麗灣渡假村案,遭環團指出海岸生態調查漏洞百出,將飯店開發後對海洋生態的衝擊輕描淡寫;高雄馬頭山廢棄物掩埋場地下水調查不實,當地居民還自費鑿井要證明業者數據有誤;台中清泉崗產業園區同樣被質疑地下水資料造假,最終台中市政府選擇撤案。

對於環說書內容真假難辨,環評委員只能努力「糾錯」或參考環團及居民的說法,無法每個開發案都親自到現場檢驗與調查,只能審視環說書或環評報告中有沒有論述不合理之處,若有抓出錯誤則會要求開發單位補充說明或補充調查資料,但如果缺乏其他佐證資料,避重就輕的環評案件也未必會被發現。

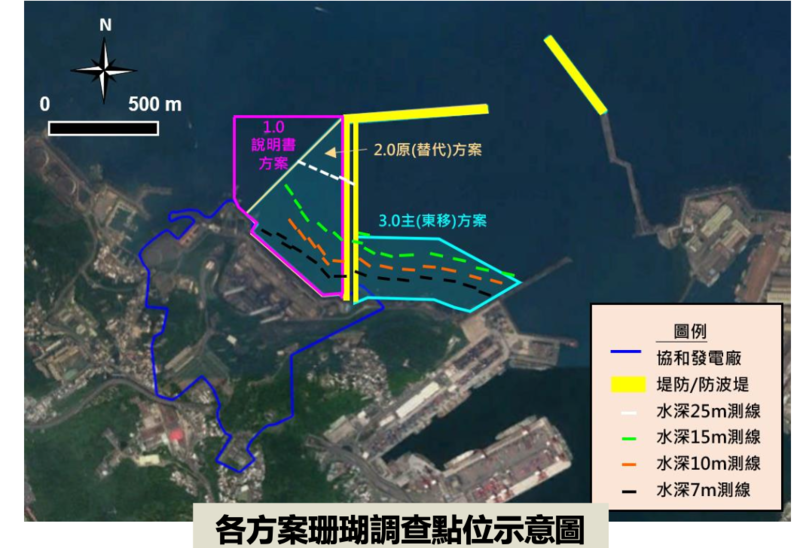

台電公司委託泰興工程顧問公司撰寫的「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」的第六章中,寫明2019年12月於協和電廠廠區內油槽至發電機組間取一處土壤進行調查,「採樣送驗的分析結果顯示,協和電廠內土壤中重金屬含量與總石油碳氫化合物濃度皆低於土壤汙染監測標準及管制標準。」

然而,環保團體卻在環評案通過前,接獲台電內部的吹哨者爆料,台電其實在2019年9月曾委託泰興工程顧問公司及啟揚環境顧問公司到場內進行自主土壤汙染調查,採集59個點位,2021年7月又再次採樣103個點位,162處共493組土讓樣本送驗後,有8處土壤的汙染濃度超標,超標汙染物質分別為總石油碳氫化合物(TPH)、多氯聯苯(PCB)及重金屬鉛(Pb),其中在兩種物質汙染最嚴重的點位分別有總石油碳氫化合物超標54倍、多氯聯苯超標13倍。這份報告僅供台電內部參考,沒有被放入環評書中。

環境部則強調,土壤汙染整治與環評審查屬不同法定程序,環評通過與否尊重委員判斷,即使通過環評,仍會調查土壤汙染情況,並要求汙染人進行土壤汙染整治工作,並於整治完成後才能利用土地。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅質疑,台電在環說書中刻意隱瞞已知協和電廠土壤汙染的事實,2019年9月先調查了59個點位,2019年12月再選一處沒有汙染的點位進行採樣,進而在環說書中聲稱廠區土壤無汙染。

立法委員陳昭姿也指出,環境影響評估必須建立在真實且完整的資料上,台電內部明明有土壤汙染調查資料,卻提供給環評委員「土壤無汙染」的報告,環評報告明顯有不實之處,嚴重影響審查的公正性,更可能涵蓋隱瞞、偽造與欺瞞行為。

最終在今年2月26日的環評大會上,環境部次長葉俊宏逐一詢問在場17位環評委員,與會委員均表示今日會議資料及開發單位答覆內容已足夠判斷,決議修正後通過,要求開發單位應將2019年迄今土壤及地下水之自主調查報告資料納入定稿附錄,增加土壤及地下水之監測地點、項目及頻率,後續應積極依土壤及地下水汙染整治法辦理。

台電則發出新聞稿說明,2019年依環評要求的範疇界定、檢測項目等規定,請顧問公司於油槽區及機組區之間進行布點採樣,該點位檢測結果並無超標問題。環團指出的土汙資料為台電自主性提前調查,其中部分點位出現超標現象,台電將依相關法規辦理土壤整治,並無任何隱匿情事。

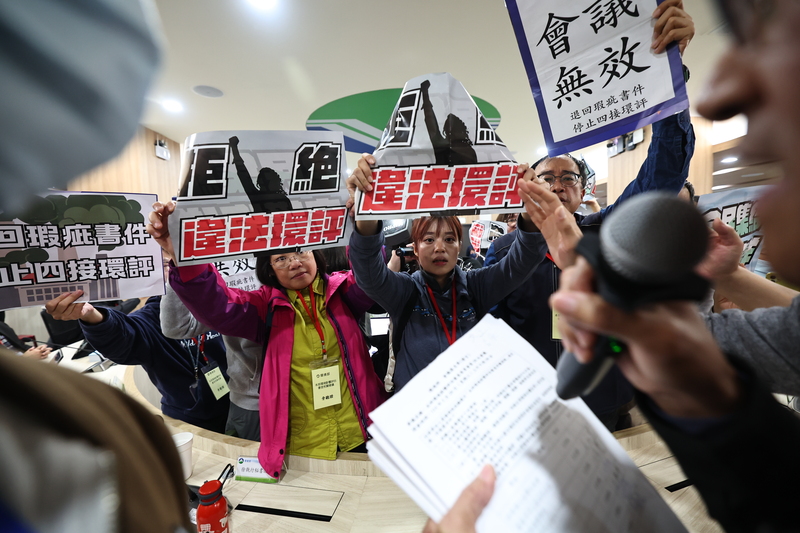

四接環評通過後,守護外木山行動小組召集人王醒之批「環評已死」,將提起行政訴願及訴訟,訴求環評大會的決議無效,同時也到台北地檢署狀告台電環保處及2名顧問公司人員涉嫌違反《環評法》登載不實,將環評戰線延長到司法救濟。

開發單位無所不用其極想鑽漏洞通過環評,但可能欲速則不達,因為環評若有嚴重瑕疵,公民團體也可提出司法救濟推翻環評結論,台北市的社子島都更案就是如此。

台北市社子地區因位處淡水河下游、地勢低窪,長年受到水患之苦,1970年代後被列為洪水氾濫區,被禁限建迄今50餘年,陳水扁、馬英九、郝龍斌等歷任台北市長都曾提出社子島都更開發案,但都無疾而終。

前台北市長柯文哲於2016年提出「生態社子島」方案,並於2017年提報北市環評會審查,當時提出的開發計畫未包含防洪工程、汙水處理廠、堤防等,迴避國家級重要濕地「關渡濕地」,雖遭反對團體質疑環評登載不實,仍於2022年通過環評。

社子島開發案通過環評後,當地居民與公民團體提起訴願未果,進一步提起行政訴訟,今年4月,高等行政法院判決在地居民勝訴,認定北市府以切割環評的方式違反開發行為環評作業準則、未踐行濕地保育程序,撤銷原環評結論,當年技術性「輾過」的環評可能要重頭來過。對於判決結果,台北市政府環保局擬提起上訴。

切割環評的開發案不只生態社子島開發案,實際上從中央到地方、從政府到民間公司,都有發生開發單位與顧問公司切割開發範圍、鑽環評法規漏洞的情況。

《環境影響評估法》第20條確實規定,「(環說書)明知為不實之事項而記載者,處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以下罰金」,但環說書或環評報告即使沒有登載不實,實務上仍有許多「可人為操作」的空間。

如果要做潮間帶的生態調查,K小姐舉例,選在漲潮的時候調查跟退潮的時候調查,結果就會很不一樣,因為漲潮什麼也看不到;如果要做河川生態調查,選在枯水期、豐水期、大雨前後做調查,獲得的資料也不盡相同。這些調查結果即使沒有記載不實,也很難完全反映生態現況。

K小姐也說,生態調查很仰賴調查人員的專業,有些調查人員會努力找出生態熱點,但也有些只做表面功夫,且生態調查常常要上山下海,有時候公司若連續安排調查工作好幾天,到後面容易精神不濟,進而影響目視調查的品質。她也說,雖然很多保育團體常會用公民調查的資料質疑環評調查結果,但兩者的調查方式、頻率、標準都不一樣,很難放在一起比較,只能作為環評審酌參考。

另一位曾任職於顧問公司的R先生則認為,顧問公司受開發單位委託撰寫報告,作為合約的乙方,多少都會承受甲方(開發單位)的壓力,配合開發單位製作環說書或環評報告,且在環評的會議上,也多是由顧問公司代表開發單位簡報與回答環評委員提問,要顧問公司完全不偏袒開發單位不太可能;但他也認為,顧問公司不會刻意隱瞞或造假,因為環評委員都是很專業的老師,報告做得太粗糙只會被打槍,顧問公司目標是要能做出一份能通過環評審查的報告。

R先生認為,環評是在評估一個開發案實施後可能的環境影響,既然是「可能的影響」就無法完全準確,因此一定會有一些落差,只是這個落差要愈小愈好,因此環境部其實有很多準則、手冊可以遵循,所謂「影響輕微」也不是顧問公司說了算,只是生態方面的調查變動性很高,比較難一體適用,因此目前常見的爭議都在生態領域。

R先生也說,雖然環境部可以透過加嚴環境調查作業規範來減少一些人為操作的空間,但上有政策下有對策,再怎麼嚴密的規則還是會有漏洞,而且生態調查需要因地制宜的彈性調整,例如在河谷與森林應有不同的方法,在海洋中的沙地與珊瑚礁也要以不一樣的方法調查才能得到有效的生態資料;即便環境部加嚴生態調查規範,過於僵化的硬性規定反而可能減損效果、徒增成本。

R表示,目前業界做環評報告的報價落差其實也很大,有些公司為了壓低成本,在做調查時可能就會比較節省一點,也可能會因為缺乏經驗,提出的減輕因應對策比較不符合環評委員認知的內容,「不過,也不能單看價格選顧問公司,若報告屢屢無法通過環評審查,之後其他業者可能也不敢再找這家公司做。」顧問公司的目標是以最快的方式幫助業者通過環評,每個案子的策略都不一樣,避重就輕未必有效。

目前環境部雖有針對顧問公司提出評鑑機制,但評鑑並不是強制性,因此大多都是大公司去參加,得到的評鑑結果比較像是替公司打廣告,未必真的能篩出品質不佳的顧問公司,歷年來的評鑑結果也沒有任何公司被評為不合格。

曾待過環評顧問公司的地球公民基金會副執行長黃斐悅表示,理想上環評制度是要幫助業者釐清開發案對環境的各種可能影響,並提出有效的減輕因應對策或替代方案,但現實中業者通常都不是真的要理解環境影響,只是想盡快通過環評,以利後續開發進行,因此就會不斷出現環評調查資料不扎實、推論粗糙的情況。

黃斐悅說,目前很多環評案的調查資料本身就不確實,後面討論的減輕因應對策可能也未必有效。如果顧問公司沒有替業者「通過環評」的壓力,做出來的報告可能就會很不一樣,基於環境客觀事實來做調查評估,才能提出有效的減輕對策與替代方案。

這樣的情況就導致開發單位與民間團體在環評現場的衝突不斷發生,環評委員只能夾在中間,一方面被業者批評阻礙開發,又被環保團體批評幫業者護航,許多案子最終通過與否的關鍵都不是環評報告的內容,而在於有沒有團體跟居民抗議的外部因素,已偏離了環評的初衷與目的,成為民意與政治角力的戰場。

環境律師詹順貴在擔任環保署(現升格為環境部)副署長期間,曾提出《環評法》修法草案,希望讓環評顧問公司與開發單位的利益脫鉤,當時修法的構想是希望將開發單位直接委託顧問公司製作環說書或環評報告的商業模式,改為開發單位繳錢給環保署,再由環保署委託顧問公司製作環說書或環評報告,加強環評報告的公信力,但最終隨著詹順貴因觀塘工業區三接環評案離職,環評修法也胎死腹中。

詹順貴表示,後來在草案研商階段收到了很多不同的意見,特別是環保機關的同仁擔心修法後會增加許多行政招標的流程,且環評審查時間不一,相比於私人企業間的委託契約,公部門的招標有一定規範,因此執行面確實有困難。

針對環說書與環評報告品質不佳、避重就輕的問題,詹順貴認為,應從加強環評委員的審查品質著手。由於環委多是大學教授,平時學術與課業繁重,環說書內容又包山包海,有時未必能立即找出環說書隱而未現的問題,除了依靠公民團體與當地居民提供的意見,環境部應該也要加強輔佐環委審查、糾錯的能力。

環境部可以參考法官助理、監委助理或法案研究員的設置,在國家環境研究院建立「環評助理」的專職人力,可以深入研究每一份環說書與報告的內容,協助環評委員加強審查,必要時也能到現地調查,提出與開發單位不同的獨立評估報告。

詹順貴指出,除了個案的審查把關,國家環境研究院也應該建立基礎調查資料庫,如果有各地的生態、水文、地質資料,開發單位再付費跟政府申請計畫區域的背景資料,環說書的報告就會比較有公信力;資料庫也可以參考納入學術界的研究資料,公民團體、保育團體的調查成果,以及過往環評的調查資料,而非都是政府或業者自己做的調查結果,讓這些資料能夠被充分利用,並進行長期的追蹤與分析。

詹順貴強調,環評並不是零和遊戲,環評的目的不是只關注最終通過或否決結果,而是過程中會有很多計畫的修改與補正,要求業者透過減輕、縮小、迴避、補償,盡可能減少開發對環境的影響,才是環評的目的,因此環評報告要能提出完整真實的科學數據,後續討論的因應對策與減輕方案才會有效。

為改善環評長期以來遭外界詬病的問題,環境部今年啟動「環評總體檢」計畫,希望蒐集各界的多元意見,持續精進現行環評制度,讓審查過程更加透明、科學、公正,也正在研擬加強現有環評顧問公司的評鑑機制,預計將在下半年提出《環評法》修法草案,確保環評機制更符合社會需求。

「國外的環評大多沒有否決權,台灣的環評雖有否決權,但這也導致開發方必須想方設法、極盡所能通過環評,」R先生則認為,環評像是考試一樣,如果考不及格就會被退學,那就有人會想作弊,但如果考試是為了讓業者了解開發計畫可能的問題並予以修正,不用面對被否決的壓力,也許更能就事論事、理性科學去評估開發案對環境的影響,並討論合適的迴避、縮小、減輕與補償措施,讓案子朝更好的方向進行。

詹順貴也說,環境部若真的有心要重啟環評制度的改革,最重要的任務應是加強目的事業主管機關的責任,因為環評只能針對開發案本身的環境影響進行審查,但很多案子的爭議涉及到背後的上位政策。例如國光石化爭議不只在白海豚,更牽涉台灣產業轉型的發展;四接爭議不只在填海造陸,討論的是能源轉型路徑,這些都很難在有限的環評機制內討論。

詹順貴說,民間更關注開發計畫的合理性、必要性,因此目的事業主管機關,如經濟部、交通部等推動開發的單位,不能只是躲在環評制度的背後,把案子轉送到環境部就沒事,而是應該先進行初步審核,把開發案的必要性、不可替代性、公益性與合理性好好向社會大眾說清楚,不該讓環境部與環評委員淪為箭靶。

台灣的環評制度上路迄今已30載,其充分的資訊開放與公民參與,讓環評至今仍是民眾參與公共決策,直接對國家政策發表意見最重要的管道,卻也讓環評委員經常夾在平民百姓與政府部會、經濟發展與環境保護間動輒得咎。環境部在此時重啟討論已久的環評改革,如何修補一直被鑽破的漏洞、重建社會大眾對環評的信心,社會各界都高度關注。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。