專欄【性別有事】

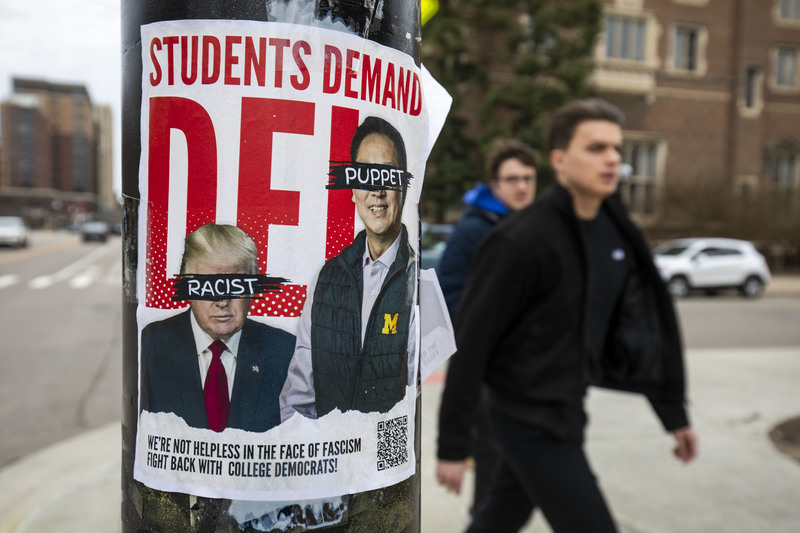

美國總統川普(Donald Trump)在2025年初上任以來,即簽署了70份行政命令,其中一條「第14173號」行政命令,以「終結激進且浪費的DEI政府項目和優待政策」為由,大幅消減了「多元、公平與共融」(Diversity, Equity, Inclusion,簡稱DEI)優惠性差別待遇的計畫。至今,從國家政府部門、各大學校與教育機構、以及私人企業,因為反對DEI的浪潮,而扭轉了數十年來促進少數族群融入美國社會的相關措施。

曾經標榜自身為「文化大熔爐」,接收並歡迎各式族群與移民的自由國度,如今也因政壇上保守主義的回歸,而在社會與文化層面走向愈來愈極端的保護主義。

無論是美國聯邦政府近期對於外籍學生的政治言論審查,或者是廢除美國國際開發署(USAID)對外的援助金,DEI所牽涉的並不只是美國如何對待種族、性別、階級上的少數族群,更攸關美國定義自己是一個什麼樣的國家。當代DEI的文化戰爭,即是當代美國國族主義的重塑與再造。

在DEI成為美國公私領域優惠性差別待遇政策的正式名稱之前,它所代表的「社會不正義需要國家補助介入」的概念,最早可以追溯至19世紀末期。在美國內戰後的重建時期,南方各州因為戰爭而經濟遭受重創,聯邦政府在1865年因而設立「自由民局」(Freedmen's Bureau)專職於南方的重建工作,由美國陸軍部負責,幫助因為戰爭而失散的非裔美國人家庭尋找親人,以及增進他們的語言與寫作能力,以適應在自由市場中求職與工作,與白人的關係能從奴隸制度的「主人─奴隸」關係,轉為皆是「自由人」同事的平行關係。

即使自由民局在重建美國種族關係以及增進非裔群體的社會福利與資源上,有許多良好的構想,但南方白人的強烈反對使得這個計畫僅實行7年就停擺。黑人族群持續受到白人主流社會的壓迫,重建時期結束後,由於各州的立法機關與州政府重新受到南方白人的掌控,貫徹種族隔離制度的「吉姆・克勞法案」(Jim Crow)在南部各州開始施行;隨著白人至上主義組織「三K黨」(Ku Klux Klan)在地方攻擊與恐嚇非裔美國社群,黑人的就學、就業,甚至投票權利都受到大規模打壓。

對於少數種族權利的大幅度進展,一直要到二次世界大戰後,才能看見結構性翻轉。二戰改變美國主流社會的種族主義觀有三大主因:

- 上百萬名非裔美國人被徵召入伍,同樣為了美國的勝利付出生命,卻在軍隊中受到系統性的隔離與歧視;

- 美國所對抗德國納粹帶領的「邪惡軸心國」勢力,即以踐踏人權的種族主義為核心,而自己作為象徵自由與正義的同盟國領袖,繼續維持國內的種族隔離政策顯得十分偽善;

- 戰後非裔美國人積極地挑戰種族隔離政策,他們主張自己在戰爭中的奉獻與犧牲需要被看見,於1960年代爆發了一連串的黑人民權運動。

民權運動最重要的里程碑即是1964年的《民權法案》(Civil Rights Act),聯邦政府宣布了「因種族、膚色、宗教信仰、性別或來源國家」而生的任何歧視性行為皆為非法。當時的總統詹森(Lyndon B. Johnson)於次年簽署了行政命令「第11246號」,要求政府部門在聘僱用人上不能對種族、膚色、宗教、性別,以及來源國家有所歧視,並且要以優惠性差別待遇(affirmative action)提供少數族裔與女性在各個領域中的最低保障名額,包含現在我們熟悉的就業、就學,或者選舉配額等等項目。以實踐實質平等的政策彌補歷史造就的結構性不平等,即是DEI原初的構想。

二次世界大戰後平權措施與種族平權概念的盛行,除了社會運動者的耕耘,也受惠於高速經濟成長所帶來的福利。換句話說,在經濟蓬勃發展、各行各業人力需求擴張的年代,多元的勞動力來源並不被美國主流市場視為威脅。1965年頒布的「哈特─塞勒移民法案」(Hart-Celler Immigration Act),大幅鬆綁了美國移民的申請條件;其中,大量的亞裔專業技術移民人口因此來到美國,補充了美國因為戰後經濟以及冷戰與蘇聯對抗之下,高速成長的「科學、技術、工程、數學」(簡稱STEM)產業人力。

1970年代以降,這批帶著技術與資產來到美國的亞裔人口成為當今美國語彙中常聽見的「模範少數」族群,即使亞裔美國學者對此概念忽視了移民的複雜性有諸多批判,但可以推斷的是,當時「多元」並非是負擔,更是美國國族主義的核心。

隨著冷戰結束,全球化下的自由貿易走入巔峰,美國國內秩序卻面臨因全球化而來的工廠外移、通貨膨脹、實際工資停滯等問題,政府也刪減了許多二戰後的社會福利補助與措施,使得貧富差距劇增;過去工業崛起的繁榮地區不僅經濟沒落,許多人民遁入信仰以尋找精神寄託。1970年代之後開放的社會氛圍快速蒸散,取而代之的是保守、傳統信仰的壯大。美國副總統J.D.范斯(J. D. Vance)的成名著作《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),即記錄1980年代後、五大湖區城市群,因為去工業化、產業轉型失敗而走入蕭條的「鐵鏽帶」故事。

范斯筆下聚焦於去工業化對「白人勞動階級」帶來的傷害,然而受到這一波新自由主義影響最深的是非裔美國人家庭。從1970年代開始美國政府發動的一系列「毒品戰爭」政策,以國家安全為由,施行不對稱的刑罰標準,監禁了大量的非裔美國人。在21世紀初期,這項反毒政策被稱為「新的吉姆・克勞法」,強調這項由「新時代監獄工業綜合體」擴張所形成的種族隔離措施。

同時間,在美國兩岸的都會區,也上演著完全不同的全球劇碼。布局全球的跨國企業因為必須倡導多元文化以及吸引不同國家的消費者,大量宣導DEI的重要性,以促進品牌的形象。1970年代崛起的黑人民權運動、女性主義運動,以及環境保護運動等等也開始建制化,走入校園與政府機構,倡導尊重並且肯認種族、性別、階級與其他差異,關注多元性及「交織性」(intersectionality)的研究方興未艾。

1990年代時,加州與德州都相繼有要求學校廢除DEI政策的法律運動,倡議團體認為DEI政策是一種「反向歧視」(reverse discrimination),對於白人男性造成不公平。但整體來說,在全球化的多元文化浪潮之下,這些地方性的抗爭並未引起大規模的反制,企業紛紛加入多元人種的廣告:不同種族、不同身形、LGBTQ伴侶等等,身分認同政治與生活風格和消費緊緊相依,「再現政治」(representational politics),也就是透過少數族群的高度曝光與在各行各業代表的奪權,進入白熱化階段。2008年,歐巴馬(Barack Obama)──第一位非裔美國總統的當選──以及他當時提倡的「希望」(HOPE)競選口號,成為美國國族主義與多元文化主義登上政壇主流的巔峰。

2020年,「黑人的命也是命」(Black Lives Matter,簡稱BLM)這個起源於2013年、控訴美國警察對於非裔執法不當的社會運動,出現重要的轉折。喬治.佛洛伊德(George Floyd),一名非裔美國男性,在警察執法的過程中,被壓制在地上以膝蓋鎖喉持續了整整8分鐘46秒,造成他當場死亡。這起暴力事件透過民眾現場錄影的轉播,使得早已動員多年,警察暴力執法情況卻未見改善的BLM運動被推入高峰,燃燒至美國各地,當年6月的BLM抗爭被《紐約時報》(The New York Times)分析為是「美國有史以來規模最大的社會運動」。同時,以反DEI與串連「另類右派」(alt-right)著稱的時任共和黨總統川普,也正如火如荼地進行11月即將到來的連任競選。上述種種因素使得美國國內醞釀已久的「文化戰爭」成為主流社會的一大辯論。

我認為2020年代的DEI辯論並非單純是黑人與白人間的權力爭鬥,更不是左翼與右翼兩條路線之爭,而是包含了至少3種多元的勢力和論述,它們可以被分類為:右翼民粹主義(right-wing populism)、科技自由主義(techno-libertarianism),以及左翼種族資本主義的批判(left-wing critique of racial capitalism),以上三派皆反對DEI對於美國主流政治與企業的影響,但出於迥然不同的動機與理論脈絡。他們三者在主流論述中的混淆,或者簡化為單一「文化戰爭」的問題,也正是為何DEI這個概念在討論中愈來愈偏離原本設置意義,爭議重重的原因之一。

首先,帶動「讓美國再次偉大」(Make America Great Again,簡稱MAGA)潮流的右翼民粹主義政治領袖與行動者,像是知名的反DEI運動者克里斯多夫・魯佛(Christopher Rufo),刻意將DEI政策與「批判種族理論」(critical race theory)包裹在一起,他們將歐巴馬年代壯大的對於少數族群的反歧視論述,視為一種民主黨菁英對於保守白人男性的壓迫。

這種對於所謂「反向歧視」的焦慮感,來自於1970年代後美國整體的文化變遷。他們將矛頭指向產出「批判種族理論」的高等教育,其中一個關鍵原因也是在美國去工業化的過程中,許多以製造業為生、沒有大學教育經驗的勞動階級白人男性認為自己艱困的經濟處境是高等教育菁英一手操作的結果,因而感受到強烈的背叛。另外,有色人種、移民、女性,以及性少數菁英可見度的提高,使得DEI政策成為右翼民粹主義者認為最急迫需要改變的政治現實之一,而非資源分配的不正義或者產業轉型的失敗。

其實在MAGA崛起之前,也不乏對於「政治正確性」(political correctness)或者「覺醒」(wokeness)的批判,但魯佛等人認為這些概念已經相對過時,或者批判對象過於抽象,右翼需要新的語言來應對保守價值衰退的急迫性,特別是美國學界中,戰後就被左傾學者占領的問題。他們於是挪用了學界自身的論述──「批判種族理論」──來開闢新戰場。

在一篇《紐約客》(The New Yorker)與魯佛的訪談中,他強調「批判種族理論」是一個極度適合拿來將DEI政治化的詞彙,因為它象徵一切美國中產階級反對的事情:虛構的學術理論、不切實際的菁英主義,以及充滿敵意的族群分裂概念,更具後座力的是,「批判種族理論」是左翼學界發明的詞彙。魯佛等人的運動策略即是將不同的概念都融入他們口中的「批判種族理論」之中,包含對白人的仇恨、反美國主義、共產主義、反基督教,建立批判種族理論與白人男性為主的一切文化都為敵的觀念。

這套右翼民粹的論述所吸引的不只是白人男性,也包含對於當代左翼文化不滿的保守派有色人種。程西,一名經歷過文化大革命的華裔美國移民,在《毛氏美國》一書中,將批判種族理論描繪為一種「文化馬克思主義」(cultural Marxism),認為以身分認同政治為主的左翼思潮,已經成為一種美國式的階級鬥爭,正在侵蝕美國傳統文化與自由思想的基石。換句話說,DEI政策令右翼行動者恐懼的,不全是它對於種族少數的包容,更在於它顛覆了他們理解中的美國文化,也因此與川普所帶領的MAGA論述不謀而合。

其次,反DEI浪潮中的科技自由主義者,和右翼民粹主義者有許多重疊之處,但他們並非將反DEI運動視為一種草根階級對東西岸都市民主黨菁英的對抗。相反地,他們多數是矽谷的大佬,屬於社會最頂尖「百分之一」的成功人士,其中包含PayPal的創辦人彼得・提爾(Peter Thiel)與特斯拉的創辦人伊隆・馬斯克(Elon Musk),他們在2016年與2024年的選舉,紛紛轉向支持共和黨與川普。除了在政府不應干預企業的政策方向上附和傳統右翼,科技自由主義者認為1970年代起,社會運動(尤其是環境保護運動)所引發的文化轉向過度注重不同族群以及人與環境的共融,反而造成接下來幾十年的「人類停滯」(human stagnation)。

早在2011年,提爾於《國家評論》(National Review)右翼雜誌投書了一篇對於人類未來發展十分悲觀的文章〈未來的終結〉,他認為人類歷史中高度的科技發展是在18世紀與19世紀,工業革命大幅提升了人類生活的品質與科技的想像,但當代的矽谷只將人力全力投入類似iPhone這種小型的消費產品,缺乏革新的遠景。他將這個問題歸咎於70年代後,左翼認為「民權」即等於「人類進步」的謬論,對於資源橫向分配的過度關注,導致無法想像縱向的進步。

這群科技自由主義者對於川普與MAGA支持者的態度相當矛盾:一方面,他們並不認為國家保護主義抬頭的民粹政治可以帶領科技的進步;另一方面,他們卻認為當今只有川普的政治風格,能夠發起對現況的全面破壞與革新。

近期,右翼文化圈流傳著對於「長屋」(longhouse)現象的批判,他們將長屋視為當代「女性中心」思維占據社會各個領域所造成嚴重問題的隱喻。這樣的男性焦慮在2016年希拉蕊・柯林頓(Hillary Clinton)參選總統時,使用了「未來是女性的」(the future is female) 的競選口號時達到巔峰。女性的高等教育程度與在各行管理階層的人數增長,成為右翼男權人士討伐與投射不安的對象。

長屋這個概念來自於歷史中各個文化與民族聚落常見的公共大廳,人們可以在內部自由交流,並建立以女性為主的集體生活秩序。但對他們來說,長屋象徵著社會對於性別不平等的過度矯正,以及陰性能量對於陽剛氣質自然發展的壓制,阻礙了人類發展與其生物潛能激發的可能性。

右翼民粹主義與科技自由主義兩種意識形態的交織之處,在於他們將美國文化的問題聚焦在70年代後的少數平權運動。他們只看見白人男性地位的殞落,刻意忽略少數族群與多元性別者投入美國各項產業與文化所帶來的激盪與發展。他們反DEI的情結來自兩種關鍵的執著:一是白人人口未來將被有色人種人口超越的不安,二是男性領導地位受到女性與多元性別者的挑戰。這兩個現象,使得長久以來美國國族主義與白人男性生產者的本質性連結受到懷疑、動搖,甚至被貼上負面的標籤。

DEI之所以成為當代文化戰爭的主要戰場,即是因為曾經象徵多元文化與平等價值的美國,不再被這群人認為是可以繼續稱霸全球的美國。

在對美國國族主義的修正與反思上,左翼種族資本主義的批判路線,與右翼所關注的焦點實則是有所相似之處的。種族資本主義批判理論學者,例如Jodi Melamed與Keeanga-Yamahtta Taylor等人認為,多元文化主義本身即是美國在二戰後的一種種族治理政策,它的存在並非要達成種族的實質平等,而是要推動資本主義的全球化。他們認為,多元文化主義之所以會成為美國國家利益的核心,起源於冷戰美蘇對抗時,西方民主陣營建立的道德優越性的需求,方才建構起一種強調族群與性別平權、人權關懷的美國特例主義。在冷戰結束後,多元文化主義也隨著全球市場的高速開發壯大,企業的管理階層為了推廣生意至世界各地,必須注重自我的文化敏感度,方能策略性地融入「在地」。資本的需求讓多元文化主義成為最適切的加速器。但是,有別於冷戰時期,美國願意以全國的資源投入發展對抗蘇聯,在後冷戰的全球化浪潮之下,美國不再給予不同族群福利與補助,打造包含多元群體的中產階級,取而代之的是崇尚個人成就的新自由主義與樣板式(tokenized)的菁英政治。

換句話說,對於這群左翼批判者而言,具有美國特色的多元文化主義透過象徵式的平權與尊重,加惠少數族群中較有資源的菁英階層以換取資本市場更龐大的利益。但這種過度強調身分認同政治的DEI政策所帶來的,並非系統上的種族分配正義,反而成為有色人種菁英取得發言權與文化資本的捷徑:少數族群菁英更頻繁地成為政治人物、教育者,以及企業管理者,但種族貧富差距卻沒有得到根本的解決;相反地,最有錢的25%非裔美國人的財富占據了將近75%全數非裔美國人口的資產。這樣的結果所帶來的不僅是少數族群內部階級的不平等,更是內部政治目標的分裂,最終的獲利者仍屬於白人資產階級。

批判DEI政策的3種不同脈絡顯示了美國國家未來正站在一個交界點, 2024年的美國總統大選我們即可見到民主黨菁英所倡議的多元文化主義的失利:從選票的分布上來看,共和黨的川普成為跨種族勞動階級、未有大學學歷者的共同的新歡。歐巴馬時期所發展的民主黨自由主義與多元文化路線,即使第一名非裔與亞裔混血的女性總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)試圖延續,卻在川普的復出下宣布失敗。

即使直到2023年,仍有超過5成的美國工作者認為「DEI在職場是一件好事」,川普所率領的政權將DEI作為攻擊的目標,透過繁複、快速且大量的行政命令,撤銷了多項聯邦政府領頭、提倡多元文化主義的政策。70年代以來少數族群在美國國族主義中試圖占據的發聲位置,快速地被另一種「種族盲」(racial colorblindness)的意識形態掩蓋。在不同州的國中小學體系中,討論「批判種族理論」甚至已經成為一種可能觸法的禁忌,這無疑是MAGA派系的大勝利。

右翼此次的勝利其實是多種意識形態的短暫結盟,民粹主義與科技自由主義之間既有的矛盾已經漸漸浮上檯面,像是川普與馬斯克近期的分裂,也顯示在稅務制度和移民政策上,兩方並沒有明確的共識。以保護主義為首的MAGA派強調嚴厲的移民緊縮與「美國第一」,但科技自由主義卻需要大量的技術移民來承擔科技產業的發展。但左翼在當前的局勢中,暫時仍未提出強而有力的論述去面對美國經濟衰退以及高等教育菁英化的問題,也使得在面對DEI相關議題時,只能依靠舊有的身分認同政治路線回應。

在川普的領導下,反對DEI的聲浪儼然成為MAGA投射美國國族主義得以興盛的未來。然而,縱觀歷史,我們必須明白,美國戰後的強大政治經濟體系,以及曾經能夠在冷戰中與蘇聯對抗並取得勝利的「自由」與「平等」價值,即是以大量國家資源投注與發展中經濟體所支撐出的多元文化美國特例主義。這一套價值觀,使得國家可以在面對多變的局勢中,採納多元族群與移民背景者所提供的專業並持續擁有創新力,無論當時是否只是為了與蘇聯抗衡而形成的種族治理,這也是所謂「美國價值」曾被讚頌的良好部分。

如今,地緣威脅升溫,美國與中國對抗之下,國家保護主義當道,必定將扼殺各個領域中有別於聯邦政府的政策意見,並加劇政治光譜的兩極化。

DEI政策構想已有長逾一世紀的歷史,或許並不是促進「共融」或「平等」最完美的解答;但當下對於多元價值與各項平權措施的全面破壞,必定使全世界對於何謂「美國價值」產生根本性的翻轉。DEI所代表的積極矯正歧視的措施,在沒有大幅度社會運動的支持與文化變革之下,漸漸失去代表性;但這或許更是支持多元與平權的進步派,能夠在此次的巨大破壞之中,尋找能夠真正改善結構性不平等的轉機。

「性別有事」典自著名哲學理論家茱蒂絲・巴特勒(Judith Butler)的經典著作《Gender Trouble》,不僅討論圍繞著「性別」的相關議題和事件,有時也會對「性別」概念與知識找麻煩。

《報導者》性別專欄由台灣女性學學會規劃、撰稿,記錄性別研究大小事,回應國內外在性別議題上出了什麼事,努力每月一更、促進台灣當代社會性別議題新陳代謝。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。