精選書摘

本文為《香港日記》書摘,經黑體文化授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

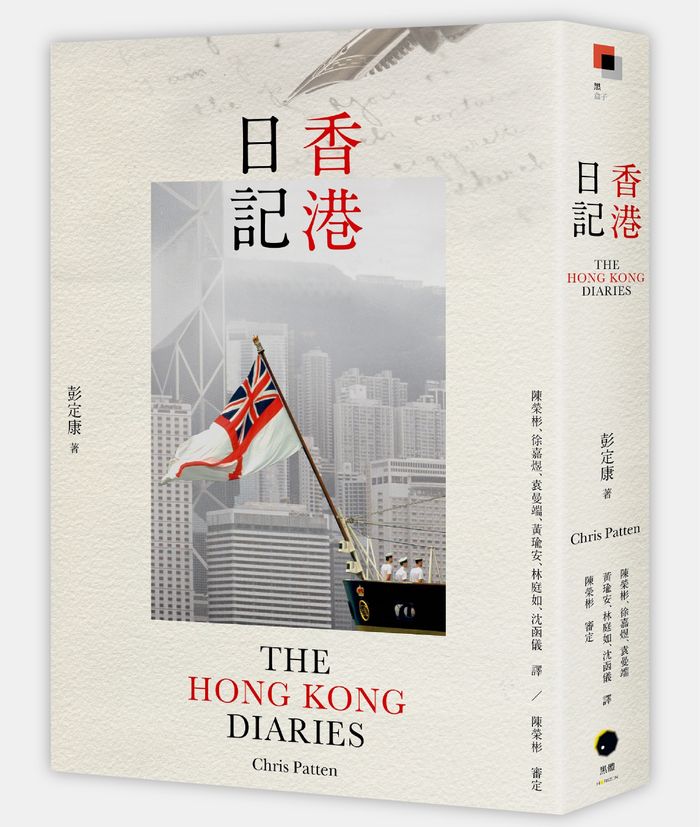

100多年前,英國以租借方式從清末中國手中獲得香港大部分的土地(即新界)。到了1992年7月,在英國經過多年選舉歷練、也擔任過內閣成員的彭定康(Chris Patten),以末任英國派任總督的身分前往香港履新,準備在1997年將香港主權移交給中國,而非依循過去數十年英國處理其他殖民地的慣例讓其獨立。接下來5年內,彭定康表現親民,被港人暱稱為「肥彭」,更嘗試推動政治改革。他在日記詳細描述香港作為英國殖民地的運作方式,以及隨著主權移交臨近之日所發生的各種事件。

這本日記對於與北京當局的談判、強化香港(遲來的)的民主制度,以及彭定康如何尋求適度的自治制度讓香港在1997年後能持續運作,提供了前所未有的真知灼見。出乎意料的是,不只中國共產黨反對彭定康的政制改革,一些英國商人和政府高官也對彭定康的作為非常不悅。對這些人來說,與北京保持良好的關係似乎比較重要,香港的政治自由和法治反倒是枝微末節。

本書英文版在香港主權移交25週年之際出版,作者反思過去到現在與北京當局打交道的種種經歷。書末短文〈香港的毀壞〉描述香港自1997年以來的情勢發展,對近年香港所遭受的挫敗做了一番權威性的評估,本文即為部分節錄。

「法官閣下,我到了中年才進入法界服務,為法治貢獻一己之力,而至年華漸漸老去。湯瑪斯.摩爾爵士(Sir Thomas More)是所有法律人的守護聖人。因為不願讓法律屈從於英王的意志,他被冠上叛國罪名並遭判處死刑。史有明證,眾所皆知他就義之際留下的遺言真確無誤。容我在此引述,但稍稍修改他的說法:我是法律的忠僕,但我首先是人民的公僕。理由在於,應該是法律為人民服務,而非人民臣服於法律。」〔引自網路媒體《香港自由新聞》(Hong Kong Free Press)2021年4月16日的報導〕

依據法治而運行的自由市場經濟,一旦落入共產極權國家的控制與管轄,難道還能愉快地存活嗎?經濟學家米爾頓.傅利曼(Milton Friedman)認為不可能。「自由市場」加「共產極權」?這簡直像是矛盾修辭,根本站不住腳。包括不少香港的商界高層在內,許多人顯然都心存疑慮,但卻不便明說。否則為什麼他們都趕在香港的政權易手以前就偷偷辦好外國護照?在我離港後上台的歷任香港特別行政區行政長官,要不是自己持有外國護照,就是家人已經申辦了。當然,也有一部分港人(例如幫中共進行統戰的人士)深諳中共與其秉持列寧主義路線的統治手法,他們認為血腥的殘暴手段是可以原諒的必要之惡。另外有些人(像是1995年來港訪問,隸屬於工黨的前首相詹姆斯.卡拉漢 [James Callaghan])則是認為,北京政府高層很可能不會善待香港,但我們這些外人大概都無計可施,所以幹嘛要在政權移交前就議論紛紛,橫生事端?反正中共本來就是那樣。為了「識時務」,這時就只能兩手一攤,頭也不回地離開。

離港時雖然我不會太過樂觀,但就是抱持著此等冀望。支持我這種思考的,是英國外交部某位資深官員的想法:既然中共肯花20幾年的時間與英方談判各種細節,總不至於等時間一到就把中英雙方所建立的共識直接丟掉吧?這種樂觀主義不算太過火,因為一方面中共總不至於因為背信忘義而有失體統,另一方面更讓我們感到安心的是,過去香港也曾屢屢歷經危機,但總能履險為夷,既有的政經架構與種種施政措施多少都能完整存留下來。

未來香港將何去何從?過去常有人問我這個問題,而從我的答案他們應該都知道,我從未因為香港如此繁榮昌盛就認定中共不至於做出任何冒險之舉,徒然斷送香港未來的福祉。香港的確是一隻「金雞母」,但史有明鑑,過去許多照理說應該細心呵護這類大鳥的農夫,到頭來還不是都選擇殺雞取卵?在中國經濟快速成長的情況下,中國愈繁榮,對香港的成功就愈不在乎。更重要的是,中共高層向來都把國家的利益與黨的利益綁在一起。常有人把香港比喻成另一種鳥:煤礦礦坑裡的金絲雀,而從中國怎樣對待香港這隻鳥,就能了解中共政權的本質,還有中共真正的企圖為何。如果中共認定要把金絲雀捏死才能確保中共政權得以延續,難道他們還會有所猶豫嗎?我向來覺得答案是不會。即使這種惡行在東亞地區與全世界都觀感不佳,他們也不會有所遲疑。

想當年,為何有這麼多中國的男男女女、老幼婦孺都逃來香港這個英國殖民地尋求庇護?香港記者曾基範(Tsang Ki-fan,音譯)曾說:「在短短100年間,只有香港這個社會實現了歷史上中國任何其他地方都無法實現的理想。這段時間裡,任何香港人都不用害怕半夜有人會找上門。」香港曾擁有行政、司法、立法三權分立的體制,在司法上講求程序正義、獨立審判、法治等精神,而任何行政部門的運作都必須以《香港人權法案條例》為法源依據(或至少有明確的法規規範著行政部門的作為)。香港的公務員廉能且受敬重,遵循戮力從公的正直傳統,貪汙瀆職者皆會受到重懲。集會與信仰自由是民眾的權利,媒體則是風氣自由,以敢言著稱,也沒有政府機關或官員會對中小學與大學下政治指導棋。

在1997年離港之際,我們沒有人會天真地以為香港真的完美無缺。港府曾經認真打造一個肩負社會責任的市場經濟體系,對於市民福祉、健康、教育等權利也都下了苦功,並竭力遏止收入與財富分配不均的現象,各方面也都頗有進步,但貧富差距還是很大,尤其是住屋問題未獲解決。以英國人為尊的種族歧視現象可能普遍存在於各殖民地,但情況不算嚴重,發生問題的頻率也不高,在香港更是早已泰半消失,但我們不難理解某些香港人仍然心存怨懟。不過,總體而言香港仍是個讓人能夠安居樂業的地方,想要養家活口、努力奮鬥,最終靠企圖心發家致富都沒問題。而且,最重要的一點可能還是在於,香港人不用像極權國家的人民那樣害怕有人半夜來敲家門,也沒有人會在祈禱時因為聽到警笛聲就停下來。這一切何其珍貴,哪能用錢買得到?這一切何其重要,但那些為共黨開脫的文人哪聽得進去?

香港人有自己的語言(粵語),有時甚至會不加掩飾地蔑視來自北方的同胞,因此過去這曾讓我偶爾心想:在這種情況下,其他中國人應該不會太喜歡或欣賞香港吧?那些富可敵國的香港大亨頻頻向中共高層獻殷勤,但我很確定共黨領導人在某種程度上還是看不起他們的。這些大亨都已經卑躬屈膝了,還能受到多少尊重?這些人實在太有錢,又揮金如土,也許有時會讓他們想買通的那些人燃起僅存的共產主義熱忱──哪怕只是片刻而已。不過,許多中共黨人與其家人在國內的經濟市場大加掠奪,他們倒是很樂意把那些黑錢藏到香港這個殖民地,這也讓香港成為貪官汙吏的洗錢天堂。此外,無疑也有不少中共官員因為對香港繁榮起來的歷史欠缺了解,所以誤以為香港的昌盛都是拜中國本身經濟復甦之賜。許多入境香港的陸客肯定也感覺得到他們被香港人看不起,知道他們那些在公共場所屢見不鮮的粗魯行徑與差勁品味飽受批評。在香港這個南方的城市裡,居民顯然不再覺得自己純粹是中國人,而香港的本土意識已變得愈來愈強烈。他們不只是中國人,而是擁有某種混雜的身分:他們是「香港裔中國人」(Hong Kong Chinese)。

儘管如此,九七大限後的十幾年之間,香港的公民社會似乎在大致上仍能保留其原本的特色。並不是一切都盡如人意。儘管魯平與中國外交部在1997年之前與之後都曾承諾,讓香港的民主能在相當程度上有所發展,但北京政府食言了。每次只要有人對此提出質疑,言論都遭到打壓。相當具有指標性的是,董建華第一任香港特別行政區行政長官尚未做完,他的副手陳方安生(政務司司長)就辭職了。去職前她曾敦促董建華能夠挺身為香港爭取自主權,讓香港政府的公務體系能保有正直本色,並逐漸強化香港的民主機制。後來她獲得了「香港良心」的美名。無庸贅言的是,這當然讓北京的中共高層相當不滿,除了屢屢抨擊她,還明確表示她該做的就是忠心襄助董建華,不應節外生枝。由於董建華沒有任何作為,以至於接下來幾年內香港的自主權一步步弱化。最終香港政府只能仰北京政府之鼻息,毫無招架能力。公務體系原有的標準下降,公務員士氣低落,結果香港政府的既定立場就變成了看北京的臉色做事。

董建華不是壞人,只是他在面對北京政府時太過軟弱。他的個性非常奇特,一方面常猶豫不決,但另一方面卻又固執己見。還有,在政治上他對周遭許多事都視而不見、漠不關心。2003年,他的第二個任期伊始,香港政府為了將《香港特別行政區基本法》第23條付諸實行而進行立法工作,推出《國安條例草案》來明令禁止分裂國家、煽動叛亂等罪行。在1997年以前,英方曾經從旁協助中國官員草擬法條來規範上述行為,以便讓未來的法律規範能夠符合《基本法》與普通法體系的精神,也讓香港可以在人權議題方面信守過去對國際社會的承諾。2003年的立法是由董建華本人主導,結果立法不成,在香港引起軒然大波。許多議員拒絕配合,不是只有泛民派而已,市民也屢屢走上街頭抗議,參與遊行的人數最多高達50萬人。董建華就此一蹶不振,政治威信蕩然無存,最後不得不撤回草案。

這次立法不成甚至導致董建華第二任尚未做完就辭職,繼位者是曾蔭權。他是我港督任期最後不到兩年期間的財政司,表現堪稱典範;後來,他接下陳方安生所遺留的職缺,當上特區政府的政務司司長。在他7年的行政長官任內,至少曾設法提出香港特別行政區立法會與行政長官普選的問題,讓相關討論得以重新進行。不過他提出的政改方案遭遇北京政府的阻撓,所以戛然而止。因為涉入多起貪瀆案件,他在一片撻伐聲中結束第二個任期,甚至短暫入獄,後來終審法院判他無罪。

在此同時,北京政府對於香港各種事務的干預愈來愈深,並逐年加大力道。為了不破壞兩國關係,英方以節制自持的語氣指出這種情況有違反《中英聯合聲明》之虞,但中國官員的回應顯然愈來愈有自信,辯稱該聲明只不過是一份歷史文件,除此之外不具任何意義──很少有國家會用這種方式看待國際條約。我想,要是我們可以用這種方式看待過去的任何條約,那麼英方也可以不認帳,全盤否定新界地區的99年租約,最後也就不用在1997年把香港的主權交回給中國。此外,如果香港政府能夠對中國官員的辯詞提出批評,也許就能促使英國政府在這方面採取更強硬的立場。可惜等到卡麥隆(David Cameron)執政期間,英中雙方的關係進入了所謂的「黃金時代」。因為雙方熱烈地洽談各種投資方案,所以不容任何問題造成阻礙,但事實上這些交易往往都只是空想,或純屬子虛烏有,有時則是悄悄地胎死腹中,根本沒人知道。

儘管如此,在江澤民到胡錦濤治理中國期間,香港至少能夠大致上保有1997年以前的樣貌。香港仍是個重視程序正義的法治社會,司法體系得以獨立運作,警務體系的運作仍在法律所允許的範圍內,而且相關規定都能符合人權的精神。香港政府仍確保民眾享有集會自由:在政府與警方的允許之下,有一群活躍的民權倡議人士還可以舉辦頗受各界稱道的抗議活動,既不會受到暴力壓制,場面也不致失控。為了怕惹上麻煩,明顯可看出自我審查的風氣愈來愈盛行,但還是有些獨立的報社,特別是《蘋果日報》,其有名的經營者是60年前從中國偷渡赴港的黎智英;另外,隸屬於港府的香港電台則是常常播放英國BBC電視台的國際新聞報導,包括中國大陸的新聞。九七之後雖然香港一路走來跌跌撞撞,但看來仍然過得不錯,人民的想法非常特別,融貫中西,扮演著國際貿易與文化交流樞紐的角色,而且外資進入中國或中資往外流動都會經過香港。雖然香港已經回歸中國,但仍能保有自己的特色。在香港出版的書籍仍然可說出現代中國史的真相,藉此確保至少有一部分中國人能正確認識自己的歷史。但這些書籍在中國大陸都是禁止出版與販售的。香港人不容青史盡成灰,在這方面最大的貢獻,也許就是每年的六月四日都有數以萬計民眾在市中心舉辦燭光晚會,以莊嚴肅穆的心情紀念天安門事件,追悼那些於1989年遇害的學生與民運人士。就此看來,中共或許可以把黑歷史洗白,但這在那一段時期的香港是絕對辦不到的。放眼未來,這將是香港對於中國歷史與文化所做出的最大貢獻。現代中國的中共王朝或許得以仿效秦始皇的「焚書坑儒」之舉,但這種事在香港不會發生。

梁振英在英國布里斯托理工學院獲得學士學位後返港,後來活躍於地產開發業,頻頻往來於中港之間。他在中國走遍大江南北,深具地產開發的眼光,言談舉止之間隱約可以看出他對西方的態度有多不屑。至於他是否真為一名中共地下黨員,則眾說紛紜。香港的輿論通常對於這類事情有非常出色的判斷力,而從歷次民調看來,顯然社會大眾普遍認為此人並不入流。梁振英的執政時期不僅引發前所未有的民怨,而且適逢中國領導人習近平的崛起。

黃之鋒與其他抗議運動領袖成功擋下港府的計畫,讓香港的孩童與學生不用屈服於中共所提出的歷史論述與種種政治目的;緊接著在2014年,他們把焦點轉移到北京人大會議在某一份文件中提出的、對香港具有「全面管治權」的看法。如此一來,中共中央領導階層等於否定了原本承諾賦予香港的高度自治權:換言之,哪些是港府能夠做決定的地方事務,變成取決於中共中央領導階層的意志。在這樣的框架下,2016年舉行的立法會選舉以及2017年舉行的特區行政長官選舉,都會受限於中共高層所提出的規定。選舉還是採普選制,但候選人卻都是由一個選舉委員會決定,而選委會成員則是北京政府挑選出來的。這與伊朗總統的選舉程序非常相似。

北京政府發出的聲明引發香港的激烈反應,街頭抗爭活動頻傳,有時被稱為「雨傘運動」(抗議者攜帶黃色雨傘來抵擋警方施放的催淚瓦斯與胡椒噴霧劑攻擊)或「佔領運動」(抗議者佔領了市中心的許多地區),運動從2014年9月底持續到該年12月中。儘管警方的驅離手法愈來愈粗暴,但抗議運動卻依然非常成功。抗議群眾中有許多學生,常可見到他們在夜間一起做功課。每天的活動結束後他們還會主動幫忙清除抗議過程中製造的街頭垃圾。抗議活動造成市中心秩序紛亂,為市民帶來不便,但也引發全球媒體的關注報導,報導時聚焦抗議活動支持的理念與活動進行的方式。北京政府與港府顯然是站在反對抗議的立場──不過,兩者的立場已經沒什麼明顯的差別。北京政府會從政治的角度去判斷,怎樣才能在最大程度上鎮壓香港的異議與民主,而港府則早已扮演起秉承上意的執行者角色。

這個新生的運動並非主流,而且就政治發展來說並非明智之舉。佔領運動停歇後,多年來我每年都會造訪香港兩次;2016年我第一次為了表達支持香港而回去時,我對香港外國記者會(Foreign Correspondents' Club)發表演說,表示我會永遠支持香港人爭取更高程度民主、維護法治的運動;但我也說,儘管許多人覺得可行,我則是永遠不會支持所謂的「港獨」。從過去英國與中國之間訂下的多項協定看來,港獨是不可能的。

我在第一次演講發表這番言論時,黃之鋒與其他學生曾當面詢問我,願不願意直接對學生演講?我同意了,於是受邀前往香港大學,對著擠滿演講廳的7、800位學生傳達我的想法。我將自己不支持港獨理念的理由一一列出。我非常謙和地聆聽,但某些問題尖銳無比。有人問我:假如北京政府想要毀滅民主體制的地方不是香港,而是在其他地方,那麼民主的支持者會怎麼做?這個問題非常好,而我出於善意,則是表示誰也無法反駁追求自由的理由,全世界各個角落都有人關心香港,而且敬佩香港人的大無畏精神。該說的我都說了,只差沒有在台上高唱營火晚會名曲〈歡聚一堂〉(Kumbaya)。不過,搞不好連我自己都沒有被我的答案說服。

一年後我回到香港,又有人邀請我直接面對學生,針對同一個話題演講。我接受邀請,而且令我感到詫異的是,在他們發動抗議的那一段期間,別說港府了,就連北京政府也沒有試著派人勸他們改採一個比較不具衝突性的立場。如果是這樣,那麼後續的事態會怎樣發展,就一點也不難以預測了。民主運動只是企圖促進港府內部的問責制,並敦促北京政府尊重香港的高度自治權,但卻遭立場強硬的中共官員與政宣人員抹黑,把民主人士與主張港獨的少數派混為一談。香港的情勢已成定局,再難逆轉。

無論中國政府的表現有多肆無忌憚,世界各國當然不希望重回冷戰年代。但有時中共高層的表現卻看似反映出他們有意回到那個時代。儘管不願看到冷戰重啟,但我們還是該面對現實──從當今局勢看來,美國冷戰時期政策大師喬治.肯楠(George Kennan)在1946年知名的長篇電文裡對蘇聯的評論,也適用於中共治下的中國:「他們對於這個世界的看法就是與我們不同。」北京政府高層認為他們理應如此對待新疆的穆斯林與西藏的佛教徒,但我們的看法迥然有異。對於人體器官買賣,對於強迫勞動,對於宗教與言論自由,我們與他們的看法都大不相同,而且我們也認為他們不該對台灣甚至印度進行軍事威脅。當然,我們對於香港的觀點更是南轅北轍。我們看法不同的地方多到無法勝數,而其中最悲哀的莫過於,他們並不把香港的厄運當作一回事。

其他還有幾個因素毀了香港的機運。首先,其實許多香港人在當年《中英聯合聲明》簽署時就已經看出:雖然中方保證「香港現有的社會和經濟體系,以及生活方式將不會改變」,但沒有仲裁機制可以在中方毀諾時保障香港。英國的首長與官員們對香港人、英國人與全世界的說法是,仲裁機制沒有必要,因為英國有意以更快的速度幫助香港建立起自己的民主體制。到頭來,這個承諾卻淪為空話。中共政府高層也體認到,如果違反《中英聯合聲明》這種國際條約肯定會招來世界各國的撻伐。但他們認為中國不會因此受到傷害,所以他們才會不斷挑戰國際共識,無論是在南海的種種行徑(違反國際法同時也罔顧先前對美國與其他國家的承諾,將南海的島礁和島嶼軍事化),或在新冠肺炎疫情期間頻頻違反各種國際間的衛生規範,比比皆是。

其次,許多極權國家的獨裁者往往對於較為富裕的社會成員疑神疑鬼,認為他們會不計一切代價挺身捍衛某些價值,因為當初他們就是在那些價值的幫助下致富的。(但這種懷疑有時的確會成真。)儘管我非常敬佩大多數的香港人都能勇於為自己的信仰奮鬥與發聲,但有時某些香港富人的態度還是讓我震驚不已。還記得當年有個朋友對於那些抗議活動的最重要評論,就是抗議造成交通壅塞,讓他不方便去打高爾夫球。另外,某位非常富有的律師堅稱,那些抗議人士都是聽命於境外組織,拿錢辦事的,而且語氣聽來彷彿千真萬確。還有一個非常富有的香港友人向來對自己的左派立場感到自豪,但卻說香港的自由與法治並未受到威脅,要我儘管放心──接著他就和我聊起自己新買的遊艇。我想,終究是我自己太天真了吧?我想,或許這些說法只是反映出亙古以來的人性而已。如果我是他們,搞不好也會有同樣的一番說詞。也許我根本不該感到如此忿忿不平,因為這些平常很友善的人之所以會表現出如此自欺欺人、毫無風骨的態度,是因為他們不想受到傷害,所以才沒挺身而出。我想中國國內的有錢人也都是這樣吧。中國政府認為,只要掌控著進入中國市場的誘人門票,他們無論做什麼事都不用負責。此外,為了持續在中國大陸掌權,他們會毫不留情地毀掉香港的開放社會,也不在乎如此一來就犧牲了原有的競爭力與高度發展的商業體系。

第三個因素是,雖然港府公務體系的領導階層曾以正直與專業聞名於世,但在中共政權的打壓下已漸漸淪為一群無聲的奴僕。許多人選擇背叛香港,而且他們並不屬於原來的那些統戰團體與組織。林鄭月娥之流的人士,包括許多律師,都很樂意執行《香港國安法》,並且秉承北京政府的嚴苛訓令行事。也許他們不用面對歷史的審判,因為中共可能會在他們去世多年後才垮台,但香港這個偉大城市與其原有生活方式的崩毀,無疑在相當程度上必須歸咎於這些人。

最後,我們必須承認香港人之所以有如今的命運,理由之一剛好就是因為他們太過勇敢,能堅守自己的價值觀。向來令人敬佩,但也不難理解的是,他們拒絕接受中共的列寧主義式教條:「愛國必先愛黨」。他們都知道事實上不是那麼一回事。

到底香港人如何看待與定義自己呢?香港大學曾經做過一個多年期的身分認同研究計畫,根據這計畫在2019年進行的民意調查顯示,有超過一半的香港人認為自己就是香港人,比例為53%。但在2年前,同樣問題的調查結果只有37%。這次調查中,認為自己同時是香港人也是中國人的,比例也下降了。對於北京政府來說最糟糕的消息是,認為自己就是中國人的比例,在2019年的民調中已經降為11%。香港人對於自己1997年成為中國公民是否感到自豪?竟有71%的答案是否定的。在18歲到29歲的年輕階層裡,只有9%表示中國公民的身分令他們感到驕傲,而且在同一個年齡層裡,更是幾乎沒有人覺得自己就是中國人。或許我們可以認為,中共高層突然驚覺,1997年的主權移交並未增加香港人對中國的歸屬感,反而是減少了。若習近平及其黨羽意識到這一點,顯然只會讓他們覺得香港人忘恩負義:儘管生活在時時受到監控的極權社會,但還是能享受諸多好處。於是,他們會想持續鎮壓香港。如果無法贏得香港的民心民意,至少還是可以繼續打壓香港人,把他們關在牢籠般的社會裡。

誰能預知接下來會怎樣?難道21世紀人類的自由民主社會會一個個遭到毀壞,步入香港的後塵?事到如今,香港與過去香港所代表的一切是否真的已經無法挽回?我覺得不會這樣,我也覺得我這輩子始終視為理所當然的世界不會很快就毀滅──至少還可以撐到我那些外孫與我年紀一樣大的時候吧?任何一本我讀過的書都沒辦法與香港一樣,讓我透澈了解經濟與政治自由之間的關係,還有了解法治的重要性。也許,透過香港我還了解到,人民會受到哪一種政府體制管理,往往取決於他們自己的選擇。只不過,我想這一點應該不適用於香港,至少大部分的香港人並未選擇中共政權。是我們英國人害香港人落到這步田地,但他們值得政府用更好的方式對待,所以我始終不能放棄希望:儘管近年來的事態發展令人沮喪不悅,但假以時日香港人還是會因為他們的英勇表現改變自己的命運。

香港是我的公職生涯當中重要的一環,甚至可以說是最重要的。我認為未來幾年香港所發生的一切,對所有的人都至關重要。我們必須持續關切香港,為香港發聲,表明我們認同香港市民為自由民主勇敢奮鬥的價值觀。正如同我們從香港發生的事得知的那樣,我們不可認為這些價值觀能繼續存在是理所當然的。香港為自由、個人權利和尊嚴而戰,這也是我們共同奮鬥的目標。這就是為什麼我會一遍遍看著香港民運人士為抗議活動而寫的主題曲〈願榮光歸香港〉歌詞,聽著老弱婦孺、學生、坐輪椅的身障人士與推嬰兒車的年輕父母在抗議現場滿懷熱情與信念,大聲唱出:

何以這土地淚再流, 何以令眾人亦憤恨, 祈求民主與自由萬世都不朽, 我願榮光歸香港。

有人問流亡海外的中國異議藝術家艾未未:香港人是否能頂得住如今充滿恐懼的社會氛圍,持續為民主奮鬥?他的回答是:香港人會「永遠奮鬥不懈」。他接著表示,「香港能否享有最後的榮光與勝利果實,不是中共政權說了算,而是要由歷史來評斷。」從歷史的角度看來,世人不會忘記香港人曾為香港的自治與自由精神付出慘痛的代價,也不會忘記他們為了民主、尊嚴與自由而做出多少犧牲。香港會持續奮鬥下去,我們所有的人也一樣。事實上,這正是我們能夠用來定義自己的志業。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。