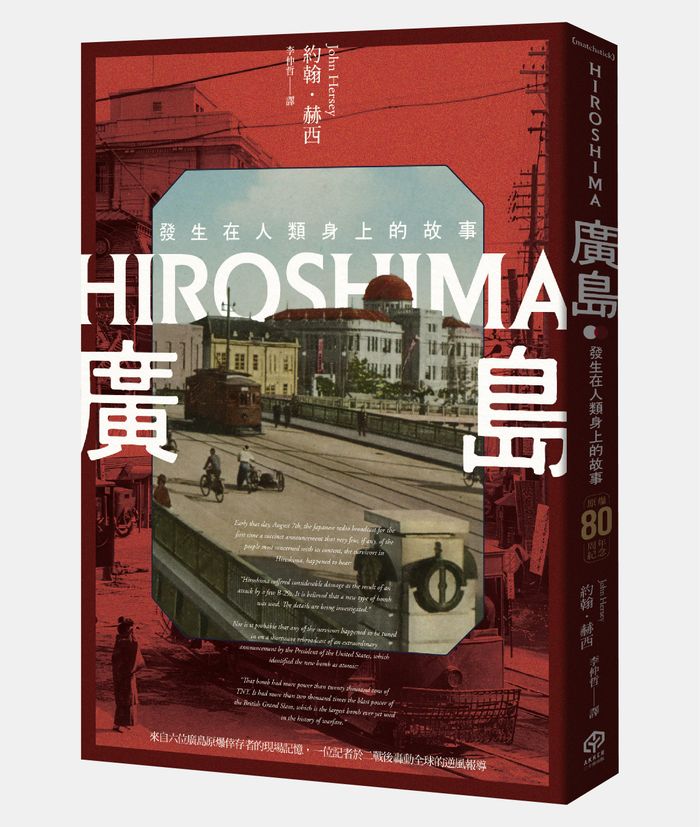

書籍導讀

「那是一顆原子彈,駕馭了宇宙的基本力量。這股連太陽都要從中吸取能量的力量,已經釋放到那些在遠東發動戰爭的人身上……。如果,他們仍不接受我方條件,那麼將還會再有一場毀滅之雨。這樣的毀滅之雨是地球上從未出現過的。」

在談《廣島》這本書之前,可能得先從美國總統杜魯門(Harry S. Truman)的這份文告談起,這是美國製造核武器的公開揭示,也是這本書的起點──1945年8月6日,約翰.赫西(John Hersey)從廣播中聽到杜魯門發布的這份總統文告,情緒複雜,他既感知到人類歷史即將開啟新頁的恐懼,也因意識到戰爭即將結束,而有如釋重負之感;3天後,得知美國在長崎又投下一枚原子彈後,他則感到驚駭,認為這是「徹底的犯罪」。

雖說如此,這個時候,「廣島」還沒有真正進入這位新科普立茲獎得主的書寫計畫之列。將赫西推到廣島的,是相關新聞的支離破碎──在麥克阿瑟(Douglas MacArthur)設下的審查與封鎖系統下,即使有些記者嘗試突破困境,將現場實況帶出來,和美軍操作的公關報導和鋪天蓋地的「大外宣」比起來,比例上有著懸殊的差異。人們感受到的是「勝戰」的狂喜,沒有看見災難現場的機會,自然無從思考人道問題。

戰爭結束過後,凡事都要回歸日常,有誰真正在乎原子彈落下後,廣島和長崎的真實景況?

和那個時代的人比起來,身處當代的我們彷彿擁有全知視角,知道核爆造成多大的災難──可能就只是「知道」──但也因為數位技術發達,資訊傳播太過容易,而無法想像1940年代的媒體有多重要,特別是一個意識到問題、從而冒險尋找真相的「真正的記者」。

我可以想像赫西讀這些新聞時的困惑,想像這些資訊無法說服這個記者的樣子。赫西認為自己讀到的報導,存在著某種嚴重的扭曲,讓他想要踏上那個「原子彈落下的世界」,看見並報導真相。

這個時候,和赫西討論這個採訪計劃的,是《紐約客》雜誌(The New Yorker)副總編輯威廉.蕭恩(William Shawn),他們達成合作共識,好讓赫西寫下「發生在人類身上,而非建築物之上的事」,亦即:「從被害者視角說故事」。

一場病,讓他意外發現書寫「廣島」的方法:前往日本前,他在滿洲採訪時染上流感,只能搭上船艦返回上海。他在船上閱讀了桑頓.懷爾德(Thornton Wilder)的《聖路易灣之橋》(The Bridge of San Luis Bay),這本書說的是祕魯一座橫跨峽谷的橋斷掉時,5個同時喪生的人,描述這些人的人生何以不約而同地走到這一刻。抵達廣島之前,閱讀這本書給赫西莫大的啟發,讓他知道要怎麼處理一個人物眾多的複雜故事,又能扣人心弦。

- 佐佐木敏子(罐頭廠人事職員)/ 此時剛回到辦公室的座位上,整理一下文件後,正想轉頭與鄰桌的年輕女同事聊兩句。

- 藤井正和(自營醫院醫生)/ 因天氣很熱只穿著內衣,盤腿坐在自家醫院懸建於河川上的廊台,戴上眼鏡正在看報紙。

- 中村初代(裁縫店遺孀)/ 剛好從家裡廚房窗戶往外瞧著隔壁鄰居;他們配合拓寬防火巷防空襲的工程,正在拆除自己的房子。

- 威廉.克蘭佐格(德國神父)/ 早上的空襲警報解除,用過令人腸胃不適的粗糙早餐後,回到位於傳教所三樓的房間,正放鬆地躺在行軍床上看著教會雜誌。

- 佐佐木輝文(年輕外科醫生)/ 於7點40分到達紅十字醫院,為病患抽血以進行梅毒血清測試,此時正走過醫院走廊,準備將血液樣本拿去試驗。

- 谷本清(衛理公會牧師)/ 為了將貴重物品搬離至較遠的安全地帶,以避開市區可能遭受的轟炸,剛抵達一個富人家的門口,打算把一車物品卸下來。

這場原子彈爆炸造成10萬人死亡,以上6人是倖存者之一。他們至今仍疑惑自己為何僥倖存活,如此多人卻喪失性命。他們都清楚記得諸多看似微不足道的瞬間——及時邁出的關鍵一步、走進室內的靈機一動、選擇搭乘這班電車而非下一班——這些偶然的決定讓他們倖免於難。他們如今明白,在那段掙扎生存的過程中,自己彷彿經歷了無數回的生命,也目睹了更多遠遠超乎想像的死亡。但在當時,他們對這一切渾然不知。

1946年8月31日,《紐約客》暫停那些頗受歡迎的專欄欄目,罕見地將整期雜誌的全部篇幅,讓渡給赫西這3萬字的〈廣島〉(Hiroshima)報導。這篇文章透過6位倖存者的經歷,細緻展現了核武對人類造成的深遠影響,讓抽象的概念變得具體而讓人感同身受。而這場「革新」不僅寫下《紐約客》的歷史,也創造了諸多紀錄:超過500家媒體報導這個故事,就連《BBC》都跟進,銷售量驚人,成為該刊的經典。甚至被長春藤聯盟大學引入課程之中。

《廣島》被譽為新聞史上最具影響力的單篇文章之一。許多評論都指出,《廣島》的發行不僅改變了公眾對原子彈的看法,也促成當時各界對核武器道德問題的深入討論。

率先報導《廣島》的《紐約先驅論壇報》(New York Herald Tribune)社論如此寫道:

「人們能夠被個人的苦難深深打動,卻對眾人受的苦感到麻木,這古老的悖論至今阻礙對原子恐怖的理解,但赫西總算查明真相,讓廣島的悲劇真實可及,這是其他出版內容……未曾辦到的。」

就後代的我們來看,《廣島》無疑是當代非虛構寫作的經典之作。赫西藉著第三人稱視角,透過客觀事實,重建原爆倖存者的遭遇和細節,並以冷靜、克制的語氣,讓讀者在閱讀中感受事件帶來的震撼。而這是赫西提筆寫作之時,就已經決定的了。

我們常說,新聞就是歷史,赫西也這麼認為,「新聞報導讓讀者見證歷史。」他日後受訪時說道:「小說讓讀者有機會體驗歷史。」他希望《廣島》可以「讓讀者進入人物、成為人物,與他們一起受苦」。

因此,赫西以相當細緻的方式,召喚讀者「身歷其境」,跟著中村太太在倒塌房子瓦礫堆中尋找自己的孩子,看見教區祕書深井跑回吞噬城市烈焰中自殺的命運,而藤井醫生發現自己困在自家倒榻門廊的兩根廊柱之間,身體一部分沉在上漲的河水裡,我們彷彿就在這河的另一邊。

赫西是這樣描述年輕醫師面對成千上萬受傷的民眾走到醫院大樓的反應:「他漸漸失去身為外科醫師和憐憫之人的意識,成了一部冰冷機械,反覆相同的動作——清理、上藥、包紮;清理、上藥、包紮。」

類似這樣的撼人經典語句,還出現在赫西書寫第一章──原子彈落下時,眾人經歷的結語:

「在罐頭工廠裡,在原子時代的最初之刻,一個人類被書本壓垮了。」

赫西本就擅長寫小說,並以《阿達諾之鐘》(A Bell for Adano)獲得普利茲獎,因此,以類小說方式寫出事實,對他並不算挑戰。我從約翰.赫西傳記《正直先生》(Mr. Straight Arrow)中,讀到作者傑里米.特雷格洛恩(Jeremy Treglown)的形容:「他既是一位戰爭詩人,也是一位記者。」其作品的本質特質是「透過對他人的細緻關注來表達自己的個人追求」。

特雷格洛恩認為,赫西作品的力量不僅展現在他訪談及原始素材取得的功力,還包含對細節的細緻關注,他不僅會嚴謹地運用受訪者(見證者)的訪談,甚至會在科學實證研究上下功夫,好讓作品生動,讓讀者有身臨其境的感覺。

而這種藉著事實構建出小說形式的敘事報導,在西方,常會被視為「新新聞主義」(The New Journalism)的一種──儘管《廣島》的誕生,遠早於1960年代以湯姆.沃爾夫(Tom Wolfe)為首提倡的新新聞主義。

「在人們開始談論『新新聞主義』之前,赫西就在1946年的《廣島》中,證明了這種寫作手法的力量。」沃爾夫在《新新聞主義》一書中指出,赫西的《廣島》採用多位角色的視角,交錯敘述,並以冷靜、克制的語氣呈現原子彈爆炸後的情景,這種手法與新新聞主義強調的場景重現、人物描寫和敘事技巧不謀而合。《廣島》是「小說化新聞」(novelistic journalism)的成功案例。

必須要提的是,儘管沃爾夫對赫西及《廣島》給予高度評價,但赫西本人對於新新聞主義的某些發展方向持保留態度,強調新聞報導應該保持事實的準確性和客觀性。

《紐約客》特約作者尼可拉斯.萊曼(Nicholas Lemann)在〈約翰.赫西與事實的藝術〉(John Hersey and the Art of Fact)一文中提到赫西的主張:「在小說中,作家的聲音很重要;在報導中,重要的是作者的權威性」,也就是,作者必須讓受訪者具有一定的可信度,也應該避免流露主觀和情感。「但赫西的書寫證明,記者可以寫出風格鮮明、充滿活力的歷史或社會敘事,同時忠於記錄。」

事實也是如此,赫西並沒有因此而讓「廣島倖存者」封存在1946年時的那個狀態,像是沒有未來那般,40年後,他又重新探訪並寫下這些人與這座城市的「後來怎麼了」。完整把故事說好,才是他的使命。

距離廣島受難80年後的現在,我們閱讀《廣島》,仍然不過時,也是我們面對當代圍繞核武與戰爭議題的責任。

(編按:本文由二十張出版提供,文章標題經《報導者》編輯改寫。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。