伊朗導演阿巴斯(Abbas Kiarostami)鍾愛《戲夢人生》,1993年擔任坎城影展評審時要求,「《戲夢人生》必須有獎!」《教父》導演科波拉(Francis Coppola)看了2遍《南國再見,南國》,連做夢都夢見;馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese)喜歡《海上花》;韓國導演李滄東、中國導演賈樟柯在《風櫃來的人》看見自己的祕密和成長歷程。

30年前,侯孝賢的電影曾經跑得太前面,在台灣反應冷寂;30年來,觀眾跟上步腳,曾經的票房毒藥終成叫好、亦能叫座的電影大師,不只是台灣新電影的標記,更超越文化鴻溝,引發世界共鳴──讓每個人心中,都有一部經典的侯孝賢。《報導者》專訪李安、廖慶松、朱天文、李屏賓、小野、陳玉勳、謝欣穎、黃惠偵8位電影工作者,由他們引路, 進入這些電影的密徑,窺看侯孝賢的長鏡頭、自然光和天的視角,刻印在他們心底和創作路上的風景。

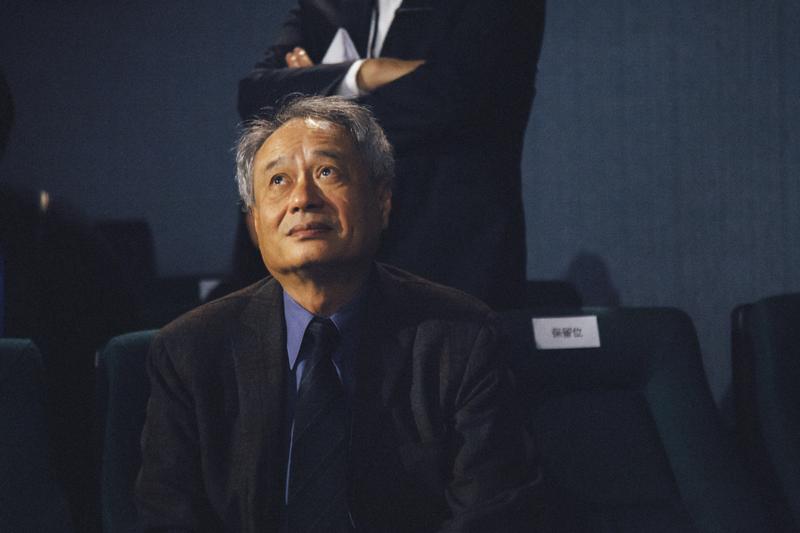

「電影不是講起承轉合,有時候只要能捕捉到一些moment(瞬間)就很可貴了。」自美返台參與金馬57盛會的金馬執委會主席李安,在旅館接受《報導者》電訪,談及侯孝賢電影最可貴的是「純真」。

「厲害的導演能把心裡的感受具體做出來,還能帶給人新的體會,這才是藝術,那種很有味道的感覺,傳遞出來的訊息很豐富,會一直往人的心裡面去,」李安說,「侯導就是有這種獨具慧眼、毫不做作。」

「第一次看到他的電影是《戀戀風塵》,我在紐約大學時一場新聞局舉行的放映會上看到,衝擊很大,那是和我們現實生活很接近的東西,我當學生時就一直在想,為什麼電影拍出來的和現實生活差距那麼大?」李安認為,從侯孝賢、楊德昌開始,台灣才開始擺脫模仿西片、港片,有了真正的「台灣電影」,拍出台灣真實的、本土的生活樣貌,「電影本來就該要有這樣的東西。」

如果硬要挑一部最喜歡的侯孝賢作品,李安選《南國再見,南國》,打動他的,就是電影裡那些無可名狀的moment:

扁頭(林強飾)騎速克達載著女友小麻花(伊能靜飾),小高(高捷飾)駕高檔重機跟隨在後,長達3分鐘的鏡頭,沿著山路蜿蜒,一會兒攀升一會兒落下。3個漂浪青年,在賭博、黑幫的險惡叢林浪流連,彷彿在山間獲得自由喘息的片刻。

「這片非常自然、直觀,特別是騎車這一幕很有感覺,對我而言,這是侯導拍得最好的一部。電影也不是一顆鏡頭,看他的電影最重要的是將心比心、心心相印,這樣就足夠了,」李安說。

李安提到,侯孝賢的電影扎扎實實地從土地長出來,「他最擅長對台灣南部小人物的生活、真實情感捕捉,從自身內心出發。他身邊也有很多很有學問的人,有團隊的力量,但最迷人的地方,還是屬於他最貼近自我、最熟悉的部分。」一些侯式風格,其實是在台灣獨有的時代環境下孕育而生,別人很難複製,「像是長鏡頭,他自己曾說:『幹,啊就剪不出來呀!』當時台灣剪輯技術還不到位,只好放在那裡一直拍。如果說我們現在技術做得到,還故意那樣拍,那就做作了。」

在李安眼中,侯孝賢帶來最重要的影響,不僅在電影藝術形式上,更是心靈上的解放以及對真善美的追求,「侯孝賢已經不只是一個創作者了,他的身分認同(identity)、藝術形態、內在情感表達,讓他不僅是一個台灣導演,更是世界的文化資產。」

「他其實完全不帶意識、甚至使命感,去拍出不一樣的東西,但對後來的影響是十分懇切,」李安說,「我自己的電影是在美國養成的,雖然拍通俗片、也走到影展、藝術院線,如果我只是一個『美國導演』,我可能做不到這樣,這也和受到侯導電影有根本性的覺悟有關。」

從紀錄片《陸軍小型康樂》開始,人稱「廖桑」的廖慶松與侯導合作了40年,從剪接到監製,他更從侯孝賢手中,接下金馬55的特別貢獻獎。

廖桑笑說,「侯導是牡羊座AB型,最難對付的那種。AB型轉來轉去,永遠不知道他性格,晴時多雲偶陣雨;牡羊做事不經思考直接衝,他個性很衝、很快。」

雙魚座的廖桑,上升、月亮則有兩隻牡羊,他對侯導說,「我靠兩隻牡羊才罩得住你,不然我雙魚給你吃了還被嫌有土味。」那年他做《海上花》的監製,被侯導罵了,溫和的廖桑也抗議:「導演你不能再這樣對我說話,不然我就辭職!」侯導從此不罵人。「我們兩個彼此了解,有一種互補和相通,後來他找我當監製,應該就是因為他信任我吧。」

兩人一起工作的前15年無話不談,「每天工作8到10個小時,大概有5個小時在聊天。」廖桑想起當時在雨農橋邊、大約30坪的剪接室裡,整間都是磨石子地,有個通鋪可以坐著聊天,「我在那裡不知道剪了幾年,《恐怖份子》也在那剪的,每天9點多到先拖地,石子地每天都是反光的,拖完地後就和侯導開始聊天,聊天的時間比工作還多。」就這樣,聊了15年。

廖桑一路剪到《風櫃來的人》,跟著侯導一起改變。「那時我看了一些法國電影,問侯導要不要看?他從來沒跟我說,他到底有看沒看,只是他開始會提到法國新浪潮。」

不知道有沒有受法國電影影響,但拍《風櫃來的人》時候,明顯變得更不一樣了。「從《風櫃來的人》來看,第一我們要轉型,第二我們對傳統電影語言有一種反動。」在廖桑眼中,《風櫃來的人》自然就朝那樣的方式剪。

侯導曾公開說,如果要選一部對他最重要的電影,會選《風櫃來的人》。原本是遇到瓶頸,看了朱天文拿給他的《沈從文自傳》,一下領受了「俯視」的眼光、「天的角度」,自此打通視野,《風》片最著名的長鏡頭—土地廟前坐著的四個年輕人,完全沒有任何正面和短切的鏡頭,因而孕生。

「侯導那時對幾個人遠景背影這樣拍,也不補近景,多拍一個鏡頭也不要。」廖桑花了30多天按照板號把膠卷接好,剪接時每一格侯導都在旁邊,「法國人都可以這樣,為什麼我不行?我還是透過人物進入這個電影,但我被刺激到了。」

《風櫃來的人》以年輕、主觀躁動的眼光、人物的樣態來敘事,「這個倒是很帥,情感也有連結。就像鈕承澤飾演的主角阿清,在戲院裡看《洛可兄弟》,想起爸爸的時候,畫面直接跳進回憶。」

「在那之後,路就不一樣了,」廖桑說。

73歲,仍是一頂棒球帽、一雙白布鞋,搭捷運行走台北城。「侯導曾和當年《海上花》的副導蕭雅全交代,當導演不要做的幾件事中,『不要開車』是第一件,『開車來來去去,你什麼都看不到的』,侯導至今都堅持坐大眾運輸,感受時代的通氣,和所有人保持一樣的節奏。每天的捷運時光,都是田野時間。」

1983年短篇小說《小畢的故事》被陳坤厚、侯孝賢改編後,作家朱天文與侯孝賢展開長達38年的合作,做為最緊密的合作伙伴,朱天文感受的侯導底氣源頭,「是直面現實、直面人,在現實生活裡取材,眼光往下探看土地上、看人的身上,用寫實的語言敘事,」不賣弄「東方風情」、不彰顯「貧窮風貌」,讓國際看到一種電影原創的能量,「1980年代台灣新電影是很重要的世界電影拼圖、創造了新的語言和敘事方法,我認為,最主要的提供者,就是侯孝賢。」

長鏡頭做為侯孝賢電影的簽名檔,朱天文詮釋,「那不只是敘事的風格,是他看世界的方法,」相較於源起蘇俄的蒙太奇,以剪接重新拆解、組合畫面,在社會主義信仰下帶著強烈的主張,燭照世界、要讓世人看見社會的不公,「長鏡頭是不切割,保持時間和空間的統一,卻有一層一層的景深和多重視角,交由觀眾自己選擇去看,而每一次都可能看見新的東西,人生歷練豐富後,看見的東西和訊息也更豐富。」這是之所以侯導的電影,如此有餘韻。

儘管在直觀式的大導電影裡,劇本往往僅剩1%的濃縮,朱天文總自嘲當侯導編劇多半只在做「祕書」,許多時候,第一時間看見電影成品,她「都感到失望」。但多年後站回觀眾的角度再看,又會覺得,「真是好看!」於她最難忘的,一是《刺客聶隱娘》、二是《海上花》,兩者都是極為耗時費工的整備,「《海上花》更大的意義是,它為台灣奠下了電影美術的根基。」

侯孝賢早年題材都在拍自己或朋友的故事:《童年往事》是他父母親的故事、《風櫃來的人》是他自己成長的經歷;《冬冬的假期》是朱天文的兒時點滴;《戀戀風塵》是吳念真的初戀。隨著技藝純熟,有了更高的掌控能力,便有自信與能力超越自身經驗、挑戰歷史與其他文本。1989年《悲情城市》既賣座又拿到威尼斯影展金獅獎,能力、資源皆到位,朱天文給他看了張愛玲翻譯、原由蘇州語寫就的《海上花列傳》,這本描述清末上海十里洋場中妓院生活的小說,「書裡人物多達2、300個,而且沒有主線,比《紅樓夢》更加複雜、艱澀,我大學時讀屢攻不克,總感挫敗,沒想到侯導一次看完,毫無阻礙,他著迷的是那個社會裡的人情和日常。」

他們在2、300個人物中,找線索、取樣本,拉出三條線:日本女星羽田美智子飾演的沈小紅、港星李嘉欣飾演的黃翠鳳和劉嘉玲飾演的周雙珠,「這其實就是三個女性和時代的樣貌,周雙珠那條線,呈現的是『家庭氣氛』,色彩灰撲撲,世故老練打點身邊妹妹們;黃翠鳳就是個現代女性,精明、有手段,掌控男人的錢,有能力為自己贖身;沈小紅呈現的是愛情關係,在愛情裡,愛的那方,就是輸家。三條線拉起當時上海社會的3D圖像。」

「侯導從不排戲,一輪一輪拍,演員由生疏拍到熟絡,書院堂子的氣氛就蘊釀起來,也是現場感覺,拍出這片經典的『一場一鏡』,讓李屏賓後來拍上癮了。但這部片最重要的是有了美術設計黃文英,她在美國念劇場設計,同時有服裝設計和舞台設計的專長,過去侯導的片正缺了這一塊,從《海上花》開始,他的電影才有了美術設計。」

朱天文笑說,「侯導有了資源後,老想成立電影學校,為台灣培養人才,有了剪輯的廖慶松、錄音的杜篤之,再有美術的黃文英讓他補上重要的一塊,那時他還找小說家鍾阿城當校長,我們常笑他在拼『八卦圖』。」 2009年,侯孝賢擔任第5屆金馬執委會主席時,創辦金馬學院,如今確為華語電影人才重要的搖籃。

「再要說他為台灣影壇留下什麼?就是他對電影的堅持、要求,展現這一行的態度是對專業的『不可讓渡』,他老掛在嘴邊的,就是名、利只是拍電影的『外掛』。所以和他工作過的人,都能有一片天,把工匠技藝練到淋漓盡致,因而自信、驕傲,有尊嚴。」

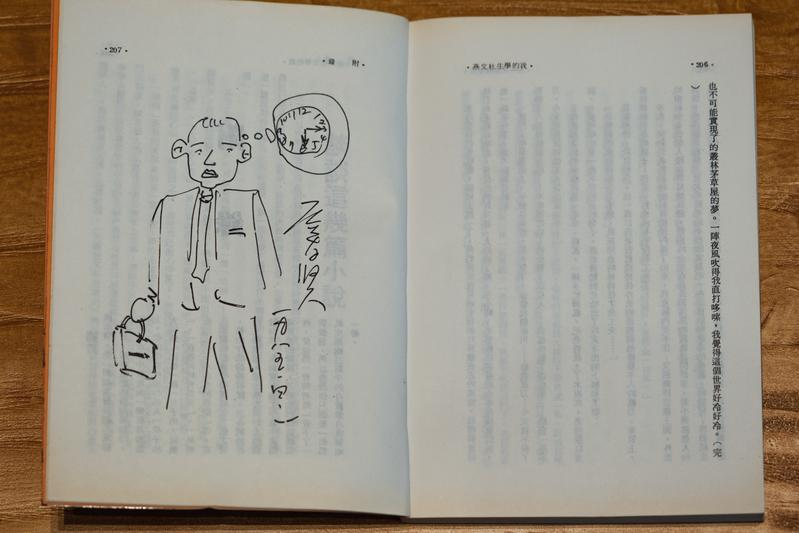

走進小野工作室,他拿出自己已絕版的著作《我的學生杜文燕》,每一篇小說後,都有一幅插畫。「那時候我在中影工作,書裡都是當時的導演們幫我畫的插畫,那時我們感情很好,每個人選一篇小說自己去畫,」小野笑著回憶,那個時候,楊德昌導演、侯孝賢主演的《青梅竹馬》賠得很慘,是新電影運動遇到瓶頸的時候,侯導說,「我哪有心情幫你畫圖?」所以畫了一個身穿西裝、提公事包,趕著3點半軋支票的男人。

小野的第一部劇本就遇到了侯孝賢,新電影還沒發生、是「三廳電影」的末期。小野寫了《男孩與女孩的戰爭》的劇本,侯孝賢是副導,也是小野第一個在電影產業裡認識的人。兩人在明星咖啡店聊劇本,侯導對小野說:「不要被類型框住,一定要對題材充滿熱情,很想寫再寫,不然會沒有情感。」

回想當時要找3個導演拍《兒子的大玩偶》,侯導答應後,建議小野找年輕導演執導另外兩段,他當演員指導。小野說:「這一刻,我覺得他決定了台灣新電影的命運。那個年代,我們最珍惜的是,沒人擔心年輕導演會把自己取代,反而更想找到厲害的年輕導演。侯導很慷慨,氣度很大。」

《光陰的故事》、《小畢的故事》、《兒子的大玩偶》都以低成本賺進大筆票房,讓大家想拍更強烈的電影,楊德昌、侯孝賢決定離開中影自己拍片。

之後,中影第二任老闆林登飛上任,轉念一想新電影起來了擋也擋不住,要小野把兩人都找回中影拍片。「我打給侯導,想跟他簽三部片的約,但他不想再幫中影打工只拿導演費了,我跟他保證,我們簽一份分紅利的約。」合約簽的是若海外能賣,票房就分他一半,那時侯導也開始在國際得獎。但侯導拍了《童年往事》、《戀戀風塵》,第三部拒拍,因為當初簽的分紅合約跳票,讓小野萬分痛苦。

侯導詢問,上片後為何沒有紅利可分?林登飛卻認為台灣沒賺,海外票房得拿來補貼,甚至說:「侯孝賢得獎都把獎盃抱回家,我們都沒有沾光。」小野和侯導一起在西門町吃米粉湯時,轉述這段話,「結果侯孝賢說『獎盃給你就可以拿錢?那獎盃給你!』隔天就立刻抱了一堆獎盃來中影,還是沒有拿到錢。」

小野說,「侯導的成長經驗跟我很像,他爸爸是民國34年外省客家人來到台灣,跟民國38年來台的外省人不同,是渡船來台灣工作的。侯導有一次打給我,還懷疑我爸跟他爸是不是搭同一條船來台灣的。」

「我看到《童年往事》裡,祖母穿黑衣服、丟橘子喊孫子名字的那個樣子,就和我祖母一模一樣,」小野說。

接下金馬57評審團主席的攝影師李屏賓,與侯導自《童年往事》起合作36年;在此之前,只是見面打個招呼、抽菸聊天的朋友。「那個時候他還沒有大導演的氣候,宇宙裡面還沒有所謂的『侯孝賢電影』,在他自己的路上還是起步階段,」李屏賓說,「真正被世界看到、認定的,我覺得是《童年往事》開始。」

侯孝賢在《童年往事》裡投入了自身兒時記憶,《童年往事》同樣也召喚李屏賓自身成長歷程,為還原那個年代光源在家中的來去,他只用60瓦、100瓦的鎢絲燈打光,「在傳統、保守的情況下,我們用了那麼真實的光色,拍一個家庭的流離,這應該是對侯導往後的創作最有影響的一部,」李屏賓說,「那時我們被取笑得很厲害,一直到國際報導的好評出來,才鬆一口氣,最起碼外國人看得懂。那時候我們比較大膽,也比較危險,因為那個年代不能犯錯,一犯錯就沒片拍、再也沒人找你了。」

李屏賓給了侯導《童年往事》光影,「但這還是他的東西,他要敢用、敢接受,才有這樣的作品。因為他給我空間,我們才一直可以產生火花。」

到了《千禧曼波》,更大膽嘗試開場2分多鐘一鏡到底,搖晃的手持鏡頭下、閃爍的日光燈,天橋上舒淇烏黑秀髮隨著身體如波浪擺動,跳下階梯,遁入黑暗,整座陸橋都在旋轉,寫就另一個經典畫面。

當時李屏賓嘗試三種方法拍攝,「第一種,我先做了個架子大家扛著,為了製造不平穩的感覺但又不能暈,但失敗了,太抖。第二種,做了個像唐三藏取經時背的架子,放在胸前,但也不行。第三種,我叫了一台steadycam(攝影機穩定器),請攝影師坐在旁邊看,我不會用steadycam,所以能拍得晃,但也就拍成了。」

當時,李屏賓46歲、侯孝賢53歲,《千禧曼波》這個經典鏡頭並非偶然,李屏賓說:「這是有想法、有追求的。這是我跟侯導合作的樂趣,他給我這些空間,把他的追求告訴我。他也要敢用,這些東西才存在。」《千禧曼波》以迷離的光色探問數位年代的樣貌,「這就是電影的魅力跟樂趣,可能不像、可能不對,但那時候我們已經在追求這個、這樣去拍東西,不單純只是說一個故事而已。」

兩人在《千禧曼波》裡實驗「想像的數位年代」,迷離且帶有青年的迷惘與紙醉金迷;打造《戲夢人生》的絕對寫實、《海上花》的華麗寫實,甚至《珈琲時光》中冒險在日本電車上偷拍一個月。侯孝賢的電影,幾乎每一部都由賓哥掌鏡,「他知道我可以掌握他的情緒,也知道我可以用影像、色彩展現他的情懷。」

李屏賓眼裡,侯孝賢「從本性、本心出發,拍的都是台灣的人物跟故事,留存年代的樣貌、人物造型、故事與人文關係,」除了自掘成長經驗之外,那一輩創作者父母經歷戰爭帶來的窮困,產生特有的情懷,「(台灣)不太容易再有這麼一位把土地拍得這麼透徹的導演了。」

「新電影的導演拍出了寫實的台灣,那樣的真實感令人特別有共鳴,有別於早年台灣電影刻意美化的正能量。」對導演陳玉勳來說,台灣新電影產生於對創作長期壓制下的反彈,撐出另一片視野。

「我們五年級的導演很崇拜他們的作品,受到極大的影響。」這影響不是電影美學,更是面對電影的心情與態度。陳玉勳尊敬新電影時期的導演,走過票房低谷、掌聲稀微、也不是一直都能拿獎,卻能堅持下去,「侯導之前常勸告我們這些晚輩要『背對觀眾一直拍』,我年紀愈大,才慢慢懂他說的話。觀眾、市場是難以掌握的,無法預期電影是否賣座。只能誠實面對自己的創作,要『面對自己、背對觀眾,一直拍一直拍』。」

就讀淡江大學時,學校舉辦台灣新電影的系列放映活動,陳玉勳沒事就跑到禮堂看電影,剛好看到《童年往事》,侯導還帶著鈕承澤、林秀玲、庹宗華等演員參與映後座談。「那時我才20幾歲,大多都在看美國片。第一次看新浪潮的電影有莫名的感動,跟我們的生活如此貼近,也才發現原來電影有一種調子是我特別喜歡的。從此愛上侯導的電影,連續看了好幾部。」陳玉勳經常去租錄影帶或買來蒐藏,最喜歡的《戀戀風塵》反覆地看了好幾遍。

「關於家鄉、女友兵變等等生活上的事情,居然都可以拍成電影,而且拍得非常詩意。《戀戀風塵》就是一個成長的故事,一對青梅竹馬從年輕到後來分開,很美又悲傷,我很喜歡這種感覺,」陳玉勳說。

儘管心儀侯導的美學,陳玉勳也知道那樣的風格模仿不來,複製也沒有意義。陳玉勳曾因電影不景氣、轉投廣告圈,民國100年金馬執委會製作《10+10》時,陳玉勳回歸執導其中的《海馬洗頭》,放映後的餐會上,「侯導特別跑來找我,他拉著我的手對我說:『你就是要拍這種的啦!』就是要拍這種喜劇、黑色幽默,」聽得陳玉勳感動萬分,堅定自己的道路,不再三心二意。

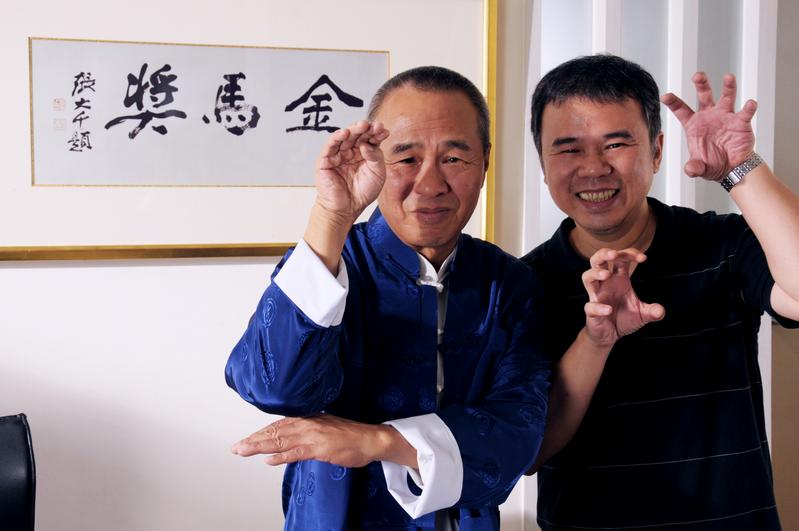

2010金馬影展由陳玉勳執導的年度形象廣告,即讓吳念真和柯一正大打「虎拳」、「鶴拳」,顛覆金馬過往莊重的意象,當年金馬執委會主席侯孝賢也一起下海搞笑,支持陳玉勳走幽默風格,不是客套而已。

「侯導就像是知道我是那種,愈管教愈不願意學習的小孩。」演員謝欣穎眼裡的侯導像個父親,她還在當平面模特兒時,一回被抓去拍廣告,在侯導執導的KIRIN聞茶系列飾演可人的奉茶侍女,當時經紀約快到期,侯導說:「那個女孩子,找她來演《愛麗絲的鏡子》。」演完了,也把她正式簽進自己的三三電影公司。

謝欣穎說,侯導、廖桑對她的指導原則就是「放牛吃草」,「侯導總跟外界說:『我對她沒有任何想法,她什麼年紀該做什麼事情就做。』以前覺得他很鬆,現在才知道他說的那些事情是最難的,」侯導、廖桑看似無為的帶領方式,卻是最後讓她愛上電影的核心。

「確實是他們讓我接觸電影、了解電影,了解何謂認真生活,才能把肉眼看見的帶到角色中。」前幾年侯導跟她說,「該結婚該生小孩就去,不要因為演員這份職業耽誤了人生,」人生很短,能夠每天過好自己的生活已經不太容易,更何況身為演員要過這麼多角色的生活,「最終在於自己,人生只有一次,把自己顧好,剩下的再說 , 」是謝欣穎從侯導身上學到的重要功課。

再跟侯導合作已是《刺客聶隱娘》了,謝欣穎飾演寵妃瑚姬。「拍攝時間很長,支線很多,看到侯導的時間不多,都在現場才見到,也很少對話。印象最深刻的是他一直抓頭,感覺很焦慮,」謝欣穎回憶,「有幾次我主動問他表演上有沒有要調整的地方,他都笑笑說,『不是表演的問題。』我想,他應該就是不要演員表演,而是要你身在其中、自然你就是那個角色了。明明我小時候拍廣告能明白這個道理,卻因為在外面繞了一圈,忘了身在其中的感受。這也是至今讓我感到殘念的一點。」

10多歲的時候,謝欣穎媽媽很喜歡看侯導的電影,但當時年紀小的她,不太看那麼「悶」的電影,以為自己會看到睡著,「第一次看侯導的電影是《戀戀風塵》,是在電視上,原本以為自己無法看完,平淡的故事,但演員極為自然的表演,不自覺就被吸引了,」

謝欣穎說,「平淡的劇情、對白,卻因為滿滿的長鏡頭,讓觀眾無法忽視、抽離,侯導的魅力就在於他可以把平常生活周遭的事物演一次給你看,還讓人覺得相當精采。我覺得這就是洞察力,沒有誇張的表演或台詞、平淡到不行的故事背景,但演員的表演就是每個人生活中會遇到的不起眼的人。就這樣,讓人被吸進去這個故事裡。」

過了多年,謝欣穎隨《有一天》(侯季然導演作品)赴柏林影展時,在大銀幕上重看一次修復版的《戀戀風塵》。「原本的感受一點也沒有少,能在德國柏林大銀幕看台灣導演侯孝賢的電影,還是我最喜歡的一部,只有滿滿的感動!」

「用我的語言來說,我覺得侯導就是在電影裡誠實地把他的感受傳達出來。做電影,就是有一個非講不可、不講會死的東西得要說出來。他是牡羊座,或許這就是牡羊座的單純。」紀錄片導演黃惠偵在30多歲後,從《刺客聶隱娘》開始,慢慢把侯導的電影看回去。

黃惠偵幼時跟著母親做牽亡,唱念的歌詞都是台語文言文,成長在社會邊緣的背景,讓她和《刺客聶隱娘》有熟悉感。「我是先認識侯導這個人,再回頭看他的作品才比較看得進去。」

「小時候看侯導的電影覺得很悶,總覺得慢,」看《刺客聶隱娘》時,在偌大的影廳裡,她坐在第一排,肩頸僵硬還得左右轉頭掃視銀幕,「跟侯導有一些認識之後,很自然地把角色跟身邊的真實人物對照。聶隱娘本人,就是侯導。」

在她眼裡,侯導就是隱匿於世的俠客,看來就像平凡的歐吉桑,但超擅長搭捷運,熟稔車廂與換車月台間最短最快速的道路,彷彿穿梭在竹林間,有蓋世武功,但大隱於市。

黃惠偵第一次見到侯導是在她當時工作的台灣國際勞工協會,那裡定期舉辦影像培訓課程,讓大貨車司機、工傷協會成員拍片。侯導親自來現場看很素、很素的素人的片子,還給回饋,「那時候我非常驚訝,為什麼國際大導演會來這裡?」黃惠偵說,侯導一直持續關注台灣社會的大小事,「他扎扎實實活在這塊土地上,這是非常了不起的,他是一個很熱血的阿伯,擁有成就又保有自己。」

2008年,黃惠偵記錄三鶯部落反迫遷抗爭,一場藝文界人士聲援的行動上,侯導現身支持,和大家一起在總統府前剃光頭,「他跟我媽媽、舅舅很像,有一種氣場,來自於他的某種自信,但同時又是跟人很近的。」

即使搭錯車,也可能去到對的地方,在侯孝賢的拍片歷程中,屢屢印證。揚名國際的《悲情城巿》、《海上花》,其實都是走上了岔路的意外之作。

朱天文說到,《悲情城巿》的源起,是有投資者想拍一部「周潤發與楊麗花」的電影。「當年侯導在國際影展有斬獲,香港嘉禾電影想請他拍片,在半島酒店裡聊了想法,一是男主角要是香港的大明星周潤發、二是女主角想選台灣具代表性的楊麗花,」因為這樣,侯導的團隊開始找資料、發想,「台灣和香港的關聯,想到1949年台灣光復時期,香港男子來台灣,在基隆港遇上了酒店女子⋯⋯然後開始建立兩人的家族樹,層層堆砌、推衍,這個家族愈來愈大,最後變成《悲情城巿》裡林家長子陳松勇,而他的女兒阿雪,就是原本設定的楊麗花角色⋯⋯。」

「周潤發與楊麗花」沒撮合成,倒讓侯孝賢捧回了一座威尼斯影展的金獅獎。

至於《海上花》的原型,更是時代相隔百年的「鄭成功」。原來日本平戶市是鄭成功出生地,當年平戶巿長邀請侯孝賢拍攝《鄭成功傳》,已由鍾阿城寫了劇本,「但這一考察下去,發現鄭成功曾在少年時到秦淮河妓女戶廝混,為建構妓女戶的世界,我把張愛玲翻譯的《海上花》給了侯導看,他一看著迷,後來平戶巿長也換人,《鄭成功》就變成了《海上花》,」朱天文笑說。

第57屆金馬獎終身成就獎提名侯孝賢,全票通過。「當時只想,啊⋯⋯他怎麼還沒得過呢?」李安說起也覺訝異。倒是2014年的第8屆亞洲電影大獎,早頒給侯孝賢終身成就獎。

「我,有這麼老了嗎?我還要拍片呢!」

朱天文說,那是侯孝賢獲獎時的致詞,「也是最棒的致詞。」

每一天,揹上背包、換三班捷運,由淡水線換板南線、再轉木柵線,由士林區的忠誠路到文山區興隆路的丹堤咖啡和朱天文討論劇本,這是侯孝賢的日常。大導演至今仍規律的「上班」,維持隨時上場「一擊就中」的狀態裡。

比起6年前,今年73歲的侯導當然「更老了一點」,近來許多關於他記憶力衰退,健康狀況的傳聞,引人關注。朱天文以「老樹」形容,「雖有枯枝、但主幹飽滿,電影的事,從來沒有暫停過。」他們工作的場所,從最早的明星咖啡館開始,一直維持規律的節奏,「獨臂刀王也有獨臂刀王的打法,之後會維持和他熟悉的團隊、不做太大的製作,大家扶持前進,但電影最核心的工匠技藝的事,他依然犀利。」

他們近來討論的兩個劇本,一是作家郭強生《我將前往的遠方》,講述人生下半場的父親關係、長照議題等,仍在等張震消化;另一個則是謝海盟的《舒蘭河上》,亞斯孩子與河神的魔幻寫實,舒淇已興致勃勃要投入,明年可望先開始動工。

「做不到能做為止,這是他對電影的態度。」 侯導的「終身」未竟,還在成就電影的繼行路上 。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。