《致命信仰》調查報導系列1-2:專訪中研院研究員丁仁傑

「這一類團體在當前台灣社會絕對不會只是少數,而類似的事件絕對也不只是偶發性的單一事件。我們有必要認真而更嚴肅地去加以面對。」

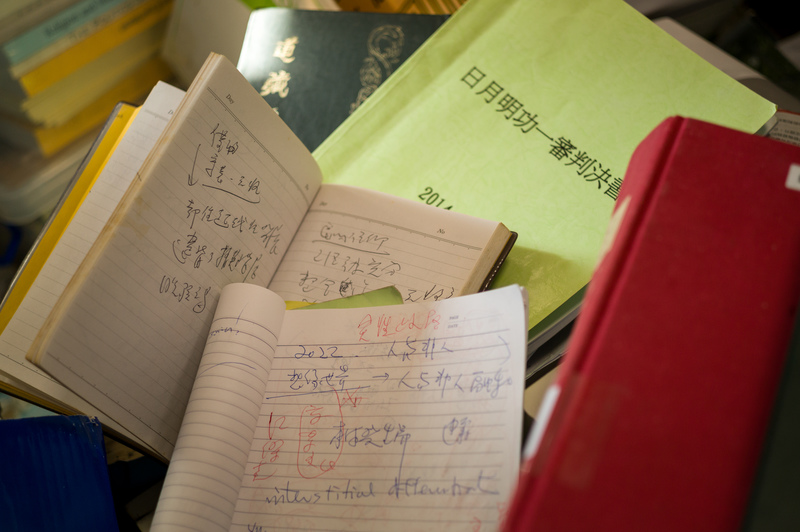

2013年底彰化縣和美鎮,在台灣文化協會成員、日治時期著名文人陳虛谷故居「默園」,婦女黃芬雀在身心靈團體日月明功內部,以管教與戒毒的名義,和包括「教主」陳巧明等其他信徒,一起將自己的小孩、高中生詹淳寓拘禁長達18天凌虐致死。此案由於靈修團體的封閉性以及駭人情節,已成為台灣關於「邪教」的同義詞。

彷彿應驗丁仁傑多年前的提醒,相似的情節又從社會角落浮現:

2019年到2023年間,退休公務員林欣月自稱受到上天啟示創立的中華白陽四貴靈寶聖道會,分別在廣西與台中道場發生年輕信徒疑似遭虐死。

2024年7月凌晨,自稱藏傳佛教仁波切的王薀(本名王江鎮)所開設「水月草堂」內,發生女信徒不明原因死亡事件,檢警調查後將王蘊以及多名信徒(包含知名偶像劇男星李威)提起傷害致死告訴。

2025年9月底,心靈團體「藝識流」一名學員林政宏於密室內死亡,檢警調查發現被害人遍體鱗傷且長期未進食,教主王禹婕等4名成員因傷害致死罪嫌遭到羈押禁見至今。

社會普遍以「邪教」(cult)稱呼新興宗教團體,合適嗎?「大家聽到這種事情,覺得他們很怪,才因此用『語言上的驅魔』,」丁仁傑強調,是為了抵抗、驅散那種難以理解的陌生感,將其劃定「非我族類」,才用了「邪教」一詞;背後更深的層次,可以回溯主流宗教如基督教,對於正統/異端的區隔,然而若從「宗教自由」的根本價值,卻難以用非黑即白角度,簡單的為新興宗教下價值判斷。

從外部的眼光看來匪夷所思的行為、難以理解的犯行背後,事實上牽涉了多層交織的複雜社會與歷史脈絡。以「洗腦」此一大眾不加思索用來形容邪教控制人心的形容為例,是經過不同階段的歷史發展及契機,才形成現今的概念。

「洗腦(brain-washing)本來是用來形容韓戰時被(中共)挾持的美軍戰俘,在戰爭結束被釋放後,部分人變成同情共產主義、認為資本主義是罪惡,美國人為了解釋此一現象,而創造出來的詞彙;後來1960、1970年代的美國司法案件上,辯護律師與心理學家為了要醜化這些(宗教)團體,把這個概念用在法庭上,幫這些信徒漂白,正當化他們的小孩子都是被迫的、都不是壞人,只有教主一個人是壞人,」丁仁傑解釋。

冷戰時期民主/共產二元對立的世界觀,加上美國刑事案件中辯護人的突出抗辯,共同交織出現今普遍理解、想像邪教「洗腦」手段的重要關鍵。

1950年代,美國記者、中情局(CIA)特務洪德(Edward Hunter)透過一系列深入訪談與中共合作的美軍戰俘,首度將Brainwashing一詞帶入西方視野,共產中國之外的華語世界也同步開始接收此一概念。1952年8月,香港東方出版社出版洪德著作中譯本《洗腦 : 中共的思想改造》(Brain-Washing in Red China: The Calculated Destruction of Men's Minds)。

而在1970年代中期,美國報業大亨威廉・赫茲(William Hearst)孫女派翠西亞・赫茲(Patricia Hearst)被極左恐怖組織共生解放軍(Symbionese Liberation Army, SLA)綁架,轉而認同恐怖組織的「都市游擊戰」理念並參與搶劫銀行行動。在後續司法審理中,派翠西亞的辯護律師貝里(F. Lee Bailey)主張她不應該承擔所參與犯行的責任,因為被SLA綁架的處境猶如韓戰時被洗腦的的戰俘。

貝里這場經典的辯護並非無中生有,而是與兩位專家密切合作發展出的論述:精神科醫師韋斯特 (Louis Jolyon West)與心理學家辛格(Margaret Singer),前者曾深度參與冷戰時期CIA高度爭議的思想實驗MKUltra計畫,後者則長期研究cult現象(過往通常翻譯為邪教,然而因其具有高度價值判斷,較中性意譯為「膜拜團體」),1996年出版的《膜拜團體就在我們當中》(Cults in Our Midst)奠定學術界對於新興宗教團體的理論基礎。

除了冷戰時期以美國為主導的詮釋方向,在微觀的層次,信徒也往往出於自我保護,在爭議性案件爆發後,扭曲或修改參與團體的經驗。丁仁傑解釋,「人在建構自傳的時候,會把不喜歡的東西改掉,信徒一直在manipulate(操縱)他的記憶,團體大家很好的時候很好,出事的時候,馬上就切割、過濾記憶,是說被迫的、被洗腦進去,但真實情況常常並非如此。」

他在深入研究日月明功案後,發現以家庭主婦為主的參與者皆出於自願,且在「練功」中獲得正向的身心成長,也帶著孩子一起來,這些婦女的丈夫則為了維繫婚姻,往往也勉為其難加入;在「家庭或朋友網絡的牽連」中,彼此的情感與互動親密,逐漸形成一種「新的形同家人般的關係,也開始成為另一個相互拉扯牽連的因素,而讓學員選擇繼續留下來而不退出」。

「在傳統的權威過渡到現代中間有一個落空,現代人想要尋找靈性提升,就會慢慢從這些傳統宗教色彩較淡的小團體,或一個老師身上找到,」丁仁傑表示。

中、小型的新興宗教團體在1980年代末期、1990年代解嚴之後陸續出現,反映的是人口逐漸從鄉村遷移到都市,人們脫離原本民間信仰的環境,傳統宗教日漸僵化的同時,整體社會的個人主義正在形塑中,新興宗教為人帶來更大「能動性」,取代大型宗教的父權角色,其首要特色就是「改變既有體制」。

「傳統宗教已有一套完整嚴密的規範,比如要經過幾年才能當傳教士、經過幾年才能出家⋯⋯新興宗教第一個先否定這個,自己創一套,一個原因是老舊的東西太慢了。」丁仁傑舉例,聖嚴法師教導打坐要數息,得歷經7個階段;但清海無上師則告訴你怎麼樣馬上感受到「靈通」,給人更快速的法門:「一開始清海無上師是在聖嚴法師門下,可是既有的束縛很多,包括女性師父不能收男弟子等等,為了打破僵化的傳統規範,說是有一個虛空的人給她灌頂,自己另立新興宗教,背後都有著組織發展與情境因素推動。」

★延伸閱讀:〈一個陽光男孩之死──心靈成長團體「藝識流」從療癒走向成魔之路〉

「教主」自創或汲取的修煉方法來源駁雜,看似隨機、毫無邏輯,卻反映出世俗化的當代社會,信仰需求與對靈性的渴望從未消逝,轉而在資訊流動的時代朝向更多元、不定於一尊,吸引許多中上階級或知識分子信眾。

王薀的三大女弟子之一梁碧茵為台灣大學外國語文學系、台灣師範大學翻譯研究所畢業,其信眾遍及科技業高層、演藝明星、外籍人士;陳巧明信眾多為有一定社會地位的高中老師、工程師、經理人;林欣月與其左右手余靖涵都曾任高階公務員,多名年輕信徒就讀國立大學;藝識流學員則有富二代、網紅,也有牙醫、護理師、物理治療師等專業者。

然而新的語彙與方法都只是表面形式,這類團體能夠持續發展、擴張的最重要基礎,在於信徒的真實體驗。

它呈現在兩個面向:信徒端的強烈需求與組織端的嫻熟技巧。

「不苦的時候,都不知道那種需求。很苦的時候,比如突然親人都過世了、一無所有沒有依靠,心靈上的需求出來時,旁邊有朋友拿本『老師』書給你,connection(連結)就進去,」丁仁傑分析,「領導人一開始都充滿愛心,要當教主不簡單,得完全付出,信徒有問題就找他,他有方法又關心你──這恰好是我們的社會所欠缺的。」

「水月草堂」案中,李威在2025年11月25日台北地院一審的法庭上就證稱:「我做那麼久的演藝工作,就是因為這些五光十色的事情,讓我一直找不到平靜,所以當遇到老師(王薀)之後,覺得好像是一條修行的路,也曾在過程中找到過平靜。」他並指稱見證了妻子簡瑀家的婦科疾病得到奇蹟般醫治。「藝識流」的王禹婕則以理解與信任為基礎,在課程後互相擁抱與共享美食,營造出如大家庭溫暖的氛圍,讓許多在家庭或人際關係感到挫敗者,誤以為得到支持與包容。

「一開始都很好、一進去很溫暖,就像一家人一樣,一起吃飯、一起活動。外界一開始把他們定位成邪教的時候,這些團體就被環境『逼出來』,知道怎麼樣利用一些社會技巧,在裡面建立情感、維繫關係。英文叫love bombing(愛的轟炸),」丁仁傑提到的「技巧」,被公認是新興宗教團體最顯著、放諸四海皆準的特性。

「一旦新成員表現出任何興趣,招募者或其他膜拜團體成員就可能對他們進行『愛的轟炸』。這種假裝與新成員友好並表現出興趣的做法最初與早期的青少年膜拜團體(young cults)有關,但很快就被許多團體採用,作為引誘人們加入團體的手段。愛的轟炸是一種有組織的行動,通常在領導階層的指導下進行,忠誠信徒大量用以下方式圍繞在新成員四周:奉承、言語誘惑、親暱接觸(通常與性無關),以及對他們每一句話都給予高度關注。愛的轟炸──或者說提供即時陪伴──是一種欺騙性計謀,得以成功招募許多成員。」

辛格進一步針對教派之洗腦或思想改造手法,歸納出6大條件,當這些條件愈強,此教派對團員的影響力與限縮力愈強:

- 使個體沒有察覺正在發生什麼,還有正在改變中。

- 控制個體的時間還有物理環境。

- 創造出一種無力感、內隱的恐懼,還有依賴。

- 壓抑個體多數原本舊有的行為或態度。

- 灌輸新的行為與態度。

- 呈現一個封閉的邏輯系統,在這系統當中是不允許真實的回饋或批判。 而在這樣的運作過程中,可能會影響成員對於重要事件決策,而使個體在決定事件是非對錯能力上出現偏差。

「華人的信仰傳統與西方基督教不同,我們沒有『原罪』,人可以成神,所以教主(上師、導師)的權威會無限放大,」丁仁傑指出,當這些團體愈不開放,也欠缺一套經典哲學觀或大型團體建立出來的完整制度,容易脫軌成為「自我實現的預言」──被外界批判、質疑後愈加採取封閉、防衛性姿態,以原始的方式處理內部問題,人性的殘酷與暴力面就會赤裸裸出現。

透過分析日月明功案的組織結構,丁仁傑歸納出新興宗教團體在成長遇到瓶頸、又缺乏教義支撐時,最容易「出事」,並通常落在「核心幹部的出現」與「成員想脫離」兩個時間點:

「到了一個時期組織擴大了,教主就變一個比較高的權威,他(教主)會有一群忠心幹部,開始放任通常3~5人的幹部,某種程度忠心幹部也開始虛幻了,覺得跟教主擁有一樣的權威;第二,是碰到有人要逃離這個地方的時候,挑戰到裡面所有人原來那一套觀念與價值,如果教主又放手不管,底下的信徒自然就會開始懲罰你,像要輸誠、寫投名狀一樣,我打了,你也要打,因為內部情感太緊密了。教主不會主動去做這個事情,這時候可能去看你、關心你,一個扮黑臉、一個扮白臉,希望你能夠看到光明,不要被黑暗蒙蔽,很微妙的操作與算計。」

「靈性、教主跟內部的霸凌,『三位一體』加乘起來,就很容易出事。出發點是『愛』,不是恨,」丁仁傑總結道。

當愛跟權威混合在一起,加上有一群核心幹部鞏固團體的權威階級,展現在內部的規訓與懲罰,背後是不同文化脈絡中根深柢固的體罰文化。

日月明功的許多信徒都是老師,懷念過去校園體罰的年代,認為才能有效管教下一代;靈山派則參考傳統民間信仰的乩身習俗,修道者處於各種臨界狀態,讓人以器物打身體;藝識流案與水月草堂案受害者死前,在體力極虛弱狀態下,仍被團體成員要求五體投地伏倒在地的「拜懺」、「大小禮拜」,則是挪用自密宗及藏傳佛教的修煉方式。

在日月明功案一審判決中,負責審理的彰化地方法院引用德國哲學家漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt)著名的「平庸的邪惡(banality of evil)」──匪夷所思的邪教標籤背後,是一個個如你我的平凡人:

「就本案的社會心理影響而言,本案是你、我陷入這個情境中,都有可能發生的行為,正如同哲學家漢娜・鄂蘭所提到平庸的邪惡的概念:『⋯⋯這裡的討論重點,不在於替Eichmann(艾希曼)或邁萊(My Lai)的士兵、柬埔寨的高棉盜匪、波士尼亞的東正教派找尋藉口,重點是,我們可能會很輕易地就把他們的行為解釋為瘋子的行徑。然而,比較有意義──但也比較駭人──的解釋方式是,他們的行為其實是平常人面對不平常之社會影響下,所產生的行為。但我們怎麼知道大屠殺、邁萊事件及其他大規模暴行不是出自喪心病狂的惡人,而是因為加諸於這些人的強大社會影響?⋯⋯』,就此,本院認為,邪惡的本身,在於無法思考。而前述鑑定報告明確指出:心理學的研究證實,人類的心理狀況,除了精神疾病外,特定的社會因素確實仍會大幅影響一個人的正常判斷,其程度有時會讓人難以理解。」

10年過去(2016最高法院定讞),陳巧明已於2022年假釋出獄,輪到新的教主們接受審判。

王薀等13名「水月草堂」被告,現正於台北地方法院密集審理中;王禹婕等4名「藝識流」被告,由台北地檢署調查訊問中等待起訴;被判有罪的林欣月及其信徒,正準備繼續上訴二、三審⋯⋯真相是什麼?我們是否更能理解驅動邪惡犯行背後的因素?猶待未來的起訴、審理與判決,讓一切證據攤開在陽光底下。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。