2021年10月30日,《庭中有奇樹》在高雄電影節舉行首映。燈光落下,在短暫的起立默哀後,銀幕上開始滾動字幕,現出了城中城因長年積水而綠意盎然的頂樓。40年老樓的昏黃燈光下,15位居民,坐在10坪上下、生活了數十年的房間裡,或帶笑、或靜穆,並不言語,只是直直凝望著觀眾。當穿著繡花衣裳的奶奶,抱著馬爾濟斯,微笑著看向鏡頭時,影廳一角,傳出了哭嚎:「媽媽、媽媽⋯⋯。」

聲聲呼喚,如一場喪儀。

就在首映前兩週、10月14日的凌晨2點54分,城中城大火帶走46條生命。一個月前,《庭中有奇樹》才剛在這裡完成樓中生命群像的紀錄。如今片中15張面容,8位已經逝去;更多沒有被剪入紀錄片的居民身影,亦隨大火消逝。首映當天,城中城的生還者們仍在醫院、或被安置在旅館內;現身放映現場的只有家屬,他們或落淚、或低聲啜泣,影廳裡,許多人同樣眼中含淚。

導演曾威量和製片劉純佑,那天扛了一整疊光碟、照片,在放映前站在影廳裡,按照姓名分好,一份、一份,慎重地遞給前來的家屬。光碟裡放入了紀錄片製作過程中,每一位罹難者沒有經過剪輯的影像。在片裡明媚的陽光下,居民或坐在一樓,喝著飲料,在等待普渡期間閒聊;或抱著吉他,滔滔不絕地訴說自己吟遊各地街頭的事蹟;或坐在輪椅上,細心介紹自己不久前剛完成的油畫畫作⋯⋯,笑著、聊著、抽著菸,那是他們在人世間最後留下的紀錄。

一名罹難者家屬,在放映後走到曾威量的面前。他說:「謝謝你,把我媽媽拍得很漂亮。」

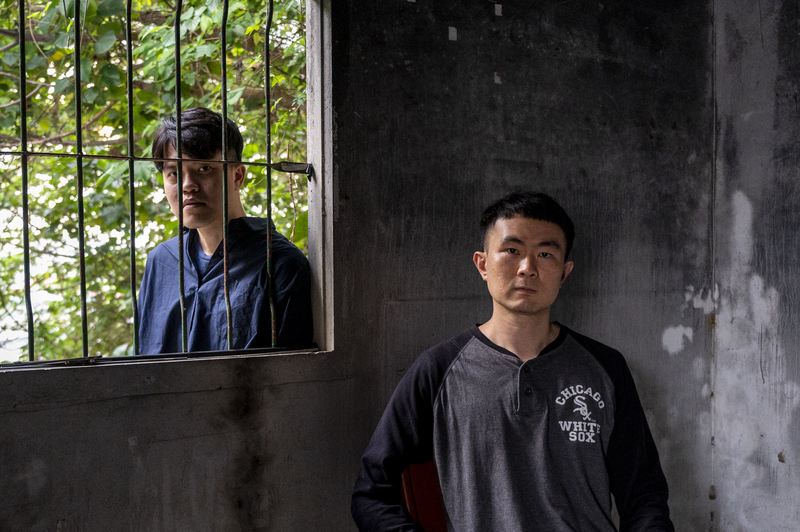

35歲的曾威量出身新加坡,作品卻多在台灣創作、發表。他過去多以犀利的鏡頭,劍指漂泊的底層移工議題。劇情短片《禁止下錨》,拍出在台灣懷孕生子的越南移工無處可去的處境,在2016年同時拿下柏林影展奧迪(Audi)短片獎、金穗獎和台北電影獎;2017年的《妹妹》,直指新加坡每年發生多起未成年緬甸籍家事移工墜樓事件,卻無人探問悲劇的源頭。2020年,他進一步把鏡頭推往自身經驗,《一抔黃土》入圍第58屆金馬獎最佳紀錄短片,以新加坡政府為擴建空軍基地強制遷墓事件作為背景,拍下父親幫奶奶遷墳的過程。在國家機器底下,甚至連逝去之人,也成為「無根者」。

無根,是曾威量十數年間不斷叩問的命題。

「永遠都是在那個狀態。你們(台灣人)幾個小時就可以開車回家、或者坐大眾運輸回家,但我每一天在這裡,都是用跟家人的時間去換來的。」

將鏡頭指向城中城,背後,同樣是基於對於「無根之人」的共感與懸念。

位於鹽埕的城中城大樓,位置就在高雄電影館的旁邊,此次《庭中有奇樹》的拍攝,亦是高雄電影館「K Series」計畫的一環。「電影館幾乎每年都會有一、兩部紀錄片,是拍高雄在地的事情;我們每天經過這裡,只知道這是一個爭議很多的地方,但之前從來都沒有人說要拍,」「K Series」專案負責人、高雄電影館執行專員施玉華說。但是曾威量身為一個新加坡導演,卻選擇踏入城中城的大門;找上了拍過《紅色》、《透明的孩子》,和他一樣長期關心底層移工議題的老同學劉純佑,擔任製片。

曾威量在這裡看到的,也是一群「無根之人」。

「我第一天去,很難過,很沉重,很生氣。我也不知道我一個外地人來生氣什麼,但你看到那狀態,你不能不生氣啊。」

踏入城中城,天花板的木板已經坍塌,居民將外露的電線用鐵線勉強固定在牆上;剝落的廣告紙、塗鴉殘留在牆上;老者生活在小小的坪數裡,雜物、回收、塑膠袋擠在房裡,幾乎看不見床;一戶住戶因為屋縫長年漏水、難以維修,用塑膠漏斗接了一條細細的水管,橫跨整個房間,將積水接到水槽⋯⋯。曾威量看見,這裡對一些人來說是避風港,但對更多人來說,是一個「現實」的選擇。許多人與家人疏了聯繫,「他們來到這裡,是因為沒辦法afford(負擔起)別的地方。」

2017年在拍攝《妹妹》時,曾威量曾有個想法,他想在達官權貴都會出席的新加坡電影節開幕片之前,播放這部講述高級住宅區移工自殺事件的劇情片,「就那20分鐘,我就想逼他們盯著這東西看,你要看開幕片,你要先過我這一關。但他們也不是傻子啊,他們也知道我要幹嘛,所以我就被挪到別的地方去。」講述這起失敗的「惡作劇」時,曾威量難得露出一絲孩子氣的笑容,隨即又恢復嚴肅,「其實《庭中有奇樹》也是同樣的概念。」他當時知道不少政府官員們也會出席高雄電影節,「我就想放、想對他們說,『嘿,高雄市,這些是你的市民喔,take a look at them!(看看他們!)』」曾威量頓了一頓,「我的每部片,都是憤怒的,幾乎每部片都是憤怒的。」

踏進城中城的那一刻,年輕的導演和製片,同時感受到了比外顯的老舊、擁擠、貧困,更加難以化為言語、非凡的人間韌性與生命狀態。

《庭中有奇樹》全片18分鐘,拍攝居民望著鏡頭,沒有任何對話。製作過程中,曾威量和劉純佑卻有7成的時間,是在切切實實地和住戶聊天、聽他們講故事。

78歲的張平二爺爺,最愛說年輕時上台北打拼的故事。他說自己一度做得不錯、甚至在台北置產,最後卻負債纏身,於是一個人離開家庭,做些水電工程,等到做不來了,才搬進城中城領補助過活。張爺爺和兩個年輕人最合得來,一起抽菸、講垃圾話。曾威量請他擔任片中嚮導,走過城中城已廢棄的商場、漫漫走廊,在無言的步行間,張爺爺的生命歷程映照著這棟大樓的起落。

住在8樓13號的陳秀珍奶奶,和家人跟毛小孩住在13坪的小套房裡,一家四口的世界,就是兩張雙人床。煮飯時,家人共用一口小瓦斯爐,開飯用小小的桌子,放在床上聚餐,簡單卻快樂。陳奶奶悄悄說,她靠住在這棟大樓把兒女拉拔長大,大家對城中城的偏見跟歧視,總令她神傷。

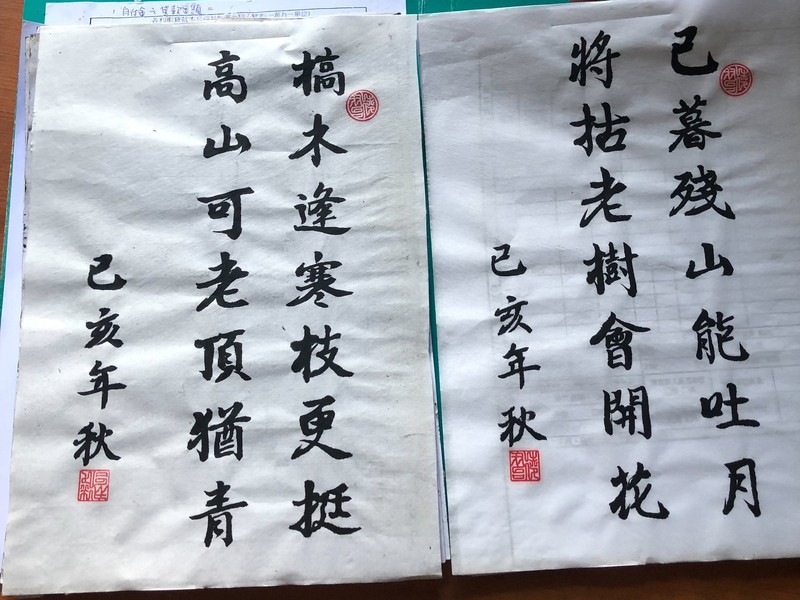

左腳是義肢的凌雙台大哥,年輕時因罹患糖尿病截肢,他性格怕麻煩別人,住在城中城,設法做些電訪的工作。雖然行動受到限制,但凌大哥熱愛油畫、作詩、書法,他的房裡放了一幅水藍色的畫,畫裡,是一隻在寬廣大海上展翅飛翔的海鷗⋯⋯。

曾威量拍攝時,只有一個指示。他請居民們用眼神凝視鏡頭,不以言語、不以動作,只以一個眼神,作為對話的窗口。「我跟他們講,是對社會也好、對你自己也好、什麼人都好,你會想要表達什麼?你不用告訴我,你怎麼做都是對的,在鏡頭面前,一切都是valuable(有價值)的。」

一支18分鐘的短片,乘載了居民希望如何被看見、如何被記得。這是當紀錄褪去外界的標籤與誤解、奠基在「人」的意志上時,催生的意義。那是勤懇的、堅韌的、無法被輕易定義的勞動生命,對於自身的真切表述。

總愛抱著吉他高歌、一刻也安靜不下來的街頭藝人夏英龍,選擇在尾聲獻唱一曲〈小城故事〉:

「小城故事多/充滿喜和樂/若是你到小城來/收穫特別多⋯⋯小城故事真不錯/請你的朋友一起來/小城來做客⋯⋯。」

城中城樓下的廢棄商場裡,迴盪著夏英龍的歌聲。在三、四樓空間破碎的玻璃窗之間,竟有一棵大樹,離地逆勢而生,盤根錯節,牢牢固著在水泥牆上。強風吹拂下,昂然挺立,在暖陽下折射出點點光暈。《庭中有奇樹》,就結尾在這一顆鏡頭。

2021年10月14日凌晨2點54分,大火在城中城燃起。凌晨3點半,曾威量就收到通知,「我一開始先是追蹤PTT,然後就開始傳訊息(給認識的住戶)。因為我看到好多大隊都一直到現場、一直到現場,我就開始傳訊息、傳LINE⋯⋯。」劉純佑在殯儀館冰櫃更新網站上守了一整天,看著一個個欄位,從無名氏、變成熟悉的名字。凌雙台平常訊息回得快,那天卻遲遲沒有回覆,「很多人沒有接電話的時候,其實就(明白)有點不妙了。」

大火後,曾威量和劉純佑出席了城中城的公祭。站在人群最後一排,曾威量和前來致意的總統對到了眼。那一刻,他有股抑制不住的衝動,「我好想跟她講,妳要do more(做更多)。我在想,為什麼是我一個新加坡、一個外地人來拍?但是,我有什麼權力,去和你的總統說、和你的媒體們說,你們該做什麼?我沒有立場。」

火災後鋪天蓋地的新聞裡,居民交付的肖像、凝視,變質為「留下城中城遺影」的紀念之作。曾威量心中曾經的憤怒,化成了急切的義務感。談起那時的決定,曾威量不時含一口電子煙,彷彿力圖擋下即將決堤的情緒,煙霧讓他的臉多了一份朦朧陰鬱。

「片子裡面很多人都走了,他們對我們闡述的故事、對我們的好、對我們的這些善意,現在全部都鎖在我們身上了。」

在公祭上,曾威量和劉純佑尋找到一位位罹難者家屬,確認了他們的想法。回家後,曾威量把紀錄片拍攝過程中,未收錄的影像、側拍的影片、照片找出,仔細整理。一支支帶子上,被標上罹難者的姓名,燒成了DVD光碟、洗出照片。

10月30日《庭中有奇樹》首映當天,曾威量和劉純佑把一份份影像,交還到家屬手上。「電影院出來之後,有遇到一些家屬。我們記憶中(和罹難者)講過什麼話、他們講過什麼,我們盡量表達。因為人已經過世了,再也沒有新的資訊了,所以我們盡量把聊天的內容、觀察到他家人的什麼,都告訴他們,」劉純佑回憶道。

凌雙台的妹妹,聽見哥哥生前仍記得父親如何督促他寫毛筆字、如何鍾情於作畫,低低說道:「哦,原來我哥都還記得。」在片中鏡頭最多的張平二爺爺的兒子,在影廳看見父親在城中城裡漫步,激動不已,放映後,一直道謝。

激動的張大哥,感謝他們讓他能再次看見父親的身影:「噢,至少我們還是幸運的,我們還有機會在電影院裡哀悼我們的親人。」

「一旦建立關係,了解了這個人之後,我對他們的想像就沒辦法再停留在一個概念上,他們就是人,我們跟這些人就是有一個連結在。」

劉純佑打開手機的LINE對話,滿滿都是生還者、家屬們近期傳給他的訊息。大至出庭進度、小至生活瑣事、搬到新居後和同居者發生的爭執、一張張關於近況的照片⋯⋯。

4月1日,劉純佑和《報導者》一起拜訪了幾位在大火中生還的前住戶。

廚師毛國運和幾位逃過劫難的老鄰居一樣,捨不得熟悉多年的環境,搬入了城中城對面的舊大樓。他的新租處,租金比城中城多了1.5倍,房裡擺了一張簡陋的床,友人打麻將留下的一張桌子、四把椅子。這裡的窗戶正好面對拆除中的城中城,施工的煙塵,日日飄進屋裡,他用一張黃紙貼在窗上,稍微遮擋。目睹居住數十年的9樓被機具剷除,他會忍不住激動地擺起雙手:「不要拆我的房子!」

大火前同樣住在9樓的黃俞禎,在《庭中有奇樹》拍攝時才剛搬入城中城沒多久。因火災嚴重嗆傷、腳部撕裂傷的她,如今搬進了一棟靠近高雄車站、有電梯的小套房,拄著拐杖,靠善款生活。唯一從城中城裡帶出來的東西,是一個小小的、裝了青苔植物的玻璃生態瓶。

我們拜訪她時,她剛脫離數月的吸氧生活,做了理療。她說,胸口的緊迫感、腳上的疼痛,終於減緩了不少。

劉純佑熟稔地寒暄道:「妳的氣色比之前看起來好多了!」

黃俞禎臉上綻出笑意:「對,好久了喔!我現在終於可以笑了。」

只是劉純佑私下告訴我們,黃俞禎搬入這裡後,又遇過兩次火災警報大響,那時,她驚慌失措地衝下樓,即便後來證實是虛驚一場,她仍哭到沒有人可以控制住她的情緒。現在,只要靠近城中城附近,黃俞禎仍會淚流不止;睡到凌晨3點時,常會驚醒。

這樣的創傷,也出現在許多同樣與他保持聯絡的生還者、家屬身上。即便這半年,高雄市政府已陸續給予安置扶助、慰助金、租金補助,但城中城拆除後,社宅的規劃仍在路上;一審正在進行,防火門遭偷拆爭議未解;一些前住戶的生活沒有太多改變,和毛國運一樣,又搬入另一棟老樓。劉純佑目睹許多受傷的心,得靠藥物才能入眠,「你會覺得,他們還在那個地獄裡。」

每當夜晚LINE通知的燈亮起,劉純佑就知道,又有哪位前住戶或家屬,仍受困那場大火的噩夢中,夜不能寐。

曾威量和我講起一個故事。他的姨婆是虔誠的天主教徒,從他13歲起,便帶著小小的威量,到療養院服事。小時候和家人發生衝突,曾威量不想回家,就躲到療養院去,找病患大哥、大姊聊天。某一次,姨婆逮住了機會,諄諄告誡小男孩:「你來看他們、跟他們聊,是好事。但你要知道,你可以離開,但他們會一直在這裡;他們會期待你一直來,但你卻不可能一直來。」

姨婆的話,在曾威量離開新加坡的這幾年成為了印證。這些年,那一句「你可以離開,但他們會一直在這裡」,持續咬嚙他的心窩。曾威量形容那是一股「有點難受的責任感」,體現在拍攝《庭中有奇樹》的過程、體現在他整個拍片人生的關懷中。

我問他們,身為紀錄者,你們要如何面對這種「有點難受的責任感」?

兩個大男孩安靜了很久,才丟出答案:「我想,就是不要真的離開。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。