香港主權移交25週年之際

在香港還能怎樣過生活?如何繼續生活又不活得苟且?這是許多普通人,特別是民主派市民的每日掙扎。

面對動盪與突變,許多人選擇了出走。港版《國安法》後港人一批批移民他國,一家大小拉著行李箱和紅白藍塑膠袋在香港國際機場淚別親友的畫面,成了香港日常。根據港府數據,2019年年底至2021年年底,香港淨遷移人口超過137,500人(包括永久離港,以及短暫離港讀書、探親的人士)。

不過,風高浪急的日子裡,也有人不再說走就走。在這個他們始終視之為家的香港,他們決定留下來,堅持一直所耕耘的,甚至嘗試人生中新的可能。

在多元混雜的九龍街頭,在工業衰落後留下來的工廠大廈,在香港北邊的田野之間,我們走訪一個個留港生活的人,他們開獨立書店,玩音樂,撫平情緒的傷口,甚至探索香港農業的未來。

經歷動盪之後,他們跳出主流香港的條條框框,擺脫這城對於速度和金錢的執念,回歸熱愛與內心。正如一位受訪者所說:「以前的香港人要追求的東西都在『外面』,要賺錢、買樓、有好工作,每天都很忙⋯⋯其實我們每個人的內心就是我們的家,只不過我們很少回到那裡去感受自己,跟自己對話。」

Fanny一直記得,2020年初社運退潮、疫症來襲的那段日子,她經歷了一段情緒低潮。「以前我很喜歡染頭髮,但當時連這個錢都不敢花,覺得好多人好慘,自己染頭髮好奢侈,好像有罪一樣。」她開心不起來,連尋找快樂也感到內疚。「我連迪士尼也不去了。」

沒有地方可以去,沒有事情能夠做,覺得被困住,是很多人這兩年來的狀態。Fanny給自己的答案,是和阿浩、Karry、安仔、牛展4個夥伴一起嘗試開一家承載意義的餐廳。他們一手一腳,幫餐廳牆壁塗上黃色的漆,從香港本地的木工廠搬回用廢木回收製成的大木桌、木電燈、木椅子,然後給了餐廳一個浪漫的名字「第二人生t2P」。

Fanny說,它有the second phase和time 2 play的意思,是留給自己的提醒,人生下半場,要快樂地過。他們在餐單上寫:「第二人生,我們開始了,你呢?」

「當大家還可以一起的時候,不如一起做一件事,當是互相打氣也好,或是互相抒發一些情緒也好。要留在這裡,就要想怎麼好好的生活下去,因為不知道大家還有多少時間可以相聚,」拍檔阿浩解釋。Fanny接過話:「就是試一試,玩一玩,讓自己開心囉。」

第二人生的菜式沒有框架,他們賣拉麵、甜點、西式咖啡店食物,都是自己喜歡吃的菜。阿浩說他們相信食物承載著訊息,自家釀製的薑汁檸檬汽水,是他們反覆嘗試有機蔗糖的發酵時間後做成,用Karry和安仔的名字命名,取名叫做「karryon」,告訴客人不管人在哪裡,都要carry on。港式鬆餅則取名叫做「家」,格仔餅做底加上花生醬,「因為這是陪我們長大的食物,是家的味道。」

Fanny說,「半生瓜」就是苦瓜,前苦後甜,「捱了大半生,前半生是苦的,後半生希望大家都能順利,苦盡甘來。」

推開門來到這裡吃飯的客人,每一個人都對於第二人生有不一樣的解讀。有客人說,和老婆離婚就是第二人生的開始;對另外一些人來說,第二人生則是離開香港,移民他鄉。

Karry想起有一個熟客,很喜歡吃店裡的拉麵,連湯都會喝到一口也不剩,有一天他來吃飯,突然告訴Karry說:「我走啦,我去加拿大了,我不會再回來了。」那天廚房剛好無法供餐,他沒能吃到離港前的最後一碗拉麵,「他喝了一杯karryon汽水就離開了,真的好唏噓。」

阿浩說,開店一年多,他們已經告別了無數個朋友和客人。曾經有客人在移民前包下餐廳舉行告別派對,他們能做的,就是煮一餐飯,送上祝福。吃完這餐飯,他們就要離開出生成長的香港,在一個新的國度開始他們的第二人生。

「大家臨走之前選擇在這邊相聚,就好好地珍惜大家能夠相聚的這一次,」阿浩說,他一直將生命中的聚散離合看得通透,「因為始終有一日大家都是要分開的嘛。」

他們之中年紀較大的Fanny和阿浩,已經不是第一次經驗巨變帶來的離散,在1990年代也經歷過移民潮。過去常有人說,香港的一切都是暫時的,這個地方注定是一個借來的空間、借來的時間,所有的事情都有時效性。但Fanny反而覺得,她心中的香港從來不是一個暫時的、正在消逝的概念,「我很討厭大家說香港已死。」

「放棄了就真的是輸了,堅持下去才有希望。」

「我現在會覺得,你影響不了很多人,你影響一個人就已經夠了。有一個人欣賞你,你讓一個人開心,就已經很好了,已經很有意義。」Fanny這麼說著。

2022年6月9日反送中爆發3週年的日子,Haley參加了一個民間團體的訓練活動,教大家學習怎麼感受自身情緒。活動地點恰好在香港島的金鐘、灣仔附近──3年前,香港人上街反對《逃犯條例》修訂,100萬人曾經路過的地點。

那天,坐在Haley眼前的人拒絕閉上眼睛。對方說,這個日子「重遊舊地」,一閉上眼睛就會回想起當年的經歷,他不敢也不想回憶。

「3年過去了,仍然還有一些人有這樣的狀態,但平常大家卻一切如常地生活,好像只要繼續一切如常地生活,最後就會沒事,」Haley說,「但情緒其實不會無緣無故地消失。它一直都在那裡,只是可能我們壓抑了它,沒有去處理。假以時日,它都會換一個方式,更強烈地再回來找到我們。」

這是Haley在動盪香港中獲得的最深體悟。

Haley平時是醫護人員,幫人檢查身體的不尋常。正職以外,她嘗試治癒別人的心。

她在2018年年底開始學習催眠治療。那是一種心理治療的方法,催眠師會引導個案在潛意識中回到某些場景,帶領人們建立面對情緒的力量。學習最初只是為了自己,她想好好安放自己成長過程中感受到的焦慮。

不久,社會運動在香港大規模、長時間展開,她開始在Instagram上分享一個人如何認識自己的情緒,面對恐懼或是創傷的畫面時如何自處,有些人透過這些文章找到她接受催眠治療。因為需要安靜的空間,她在工廠大廈租了一個工作室。

找上Haley的個案,大多數都支持社會運動,其中一部分是中學生。Haley說,2019年之後,香港社會撕裂,許多人不再相信香港原有的公營機構或社工團體的青少年服務或情緒服務,反而更多地向Haley一樣的民間自發平台求助。她說,有些學生找上她時,整隻手上都是刀割的痕跡。

Haley近距離感受著香港人的情緒狀態。2019年,她感受到大家的不安,「可能經過某些街道,或是見到執法人員,就會有一些比較大的情緒出現」。後來社會運動停滯,Haley遇到的個案大多充滿無力感,好像頓時失去了方向。「今年則比較多人是因為身邊有人移民,朋友開始坐牢,或是自己因為社會運動有了案底,而對關於未來的問題感到迷惘。」

Haley用一張扶手椅,一盞落地燈,為他們創造出能承接情緒的空間,找到自己內心的平靜。

這些個案對Haley來說像是一面面鏡子,她在他們身上看見過去因為世界變化得太快而憤怒和焦慮的自己,「以前我的情緒很容易和外在的起伏掛勾,當周遭很多改變,我背著很多情緒,就運作不了。」她說:

「怎麼與情緒共處,好像變成香港人共同的功課。」

透過幫人做治療的經驗她才發現,每個人都帶著自己的課題和傷痕走進社會運動。香港從2019年開始經歷了大型社會運動、疫情、漸漸收窄的言論環境,當世界突然停下來,或是有許多事情超出自己能控制的範圍時,反而會成為一個契機,讓人往內探索,重新與自己內心連結。

「以前的香港人要追求的東西都在『外面』,要賺錢、買樓、有好工作,每天都很忙,」Haley說,「一個人好像一顆樹一樣,你不能夠不扎根但是向上生長。其實我們每個人的內心就是我們的家,只不過我們很少回到那裡去感受自己,跟自己對話。」

任職的媒體關門之後,Kris在右手手臂留下一個黑色刺青,那是舊公司的logo。「想為自己留下一點什麼,」他說。

Kris 2011年大學畢業之後入行,10年來做過報紙、雜誌、電視台、網路媒體。失業的日子裡,他面試過幾個媒體工作,但一直找不到適合的位子。他也曾經考慮過離開香港重新開始,只是捨不得仍在香港的許多朋友,他選擇做一個留下來的人。

這兩、三年,香港湧現不少獨立書店,與其他書店不同的是,留下書舍主打新聞學與報導文學,書架上擺著的有香港資深媒體人譚蕙芸的《文字欲》、韓國記者李容馬的《我相信世界可以改變》、講烏克蘭革命的《向日葵的季節》等作品,在小小空間裡延續新聞的種子。

為了開書店,5個人湊了數十萬港幣,自己搬東西、鋪地板、造書櫃。Kris說,做記者時還可以任性地抱著理念,只做自己覺得重要的報導,行政事務完全不理,但營運書店完全是另一回事。從一盞燈燒壞了,到確定零錢箱裡有足夠的零錢,這些細枝末節的事情Kris都一定要全部跟進,才能撐起足夠的空間貫徹他的理念。

「看書、吸收知識,都是為了更加了解這個世界,更加接近真相,」Kris說,「這也是傳媒最核心的價值,我希望這個空間能夠成為延續傳媒價值的地方。」香港的言論空間極速縮窄,選書可能也變得敏感,Kris說他們不太擔心,但也不會刻意去衝撞紅線,「如果因為擔心就什麼都不做,就真的會什麼都做不了。」

曾經有新聞前輩對Kris說,「你們這一代(新聞人)有點生不逢時。」前輩說,香港媒體行業的黃金時代是1980、90年代,但Kris覺得,自己這一代也見證了另一個大時代:從香港社會運動風起雲湧,一直到公民社會空間急速縮窄。他做記者後不久便遇上2012年反國教運動,之後經歷了2014年雨傘運動、2016年旺角騷亂,2019年反送中運動,直到2020年港版《國安法》落地,親眼看著一家家媒體被迫關停,連網站都不能留下。

Kris如今把大時代的痕跡,收進了書店裡。

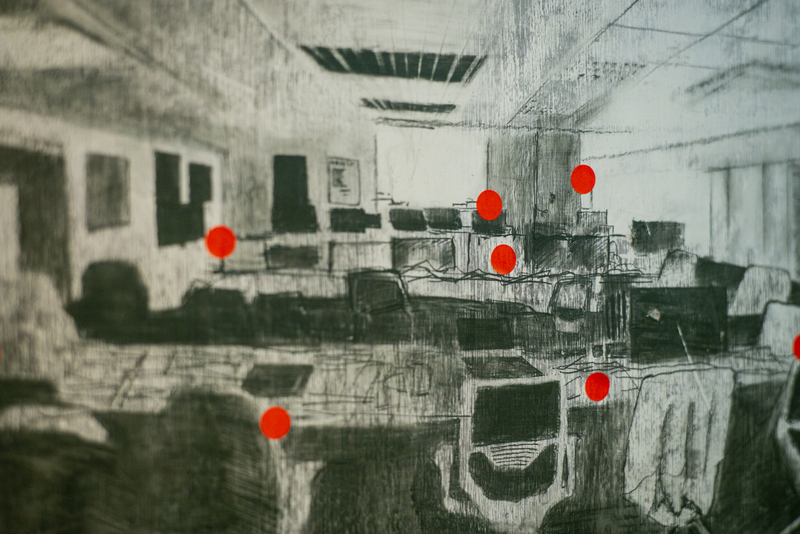

書店窗邊的木製吧台,是從一家已關停的媒體辦公室裡救下來的;用來標示價錢的一面黑板,原屬於另一家媒體的中國組記者們,這家媒體也結業了;又有資深媒體人帶來珍貴的舊報紙,包括《蘋果日報》創刊號、香港主權移交當天的《南華早報》(South China Morning Post),借給書店展示。

剛剛開張的新書店,像一個小型新聞歷史博物館。開業兩個多月,不少媒體同行都喜歡來這裡相聚。有新聞同行特地上樓幫忙搬東西,或是帶來自己的藏書,讓書店的二手區更加豐富。也有人下班後就到書店喝酒、吐苦水。

「做這一行,大家都很渴望被明白。留下來的人,可以很微小地相聚,當大家一起留下來的時候,我們就聚一下囉。」

他說,在當下香港,重要的就是像這樣認真地做看似微小的事情,努力維持一種體面的生活。

「有時候你覺得你的生活很多shit,你就更要在那個很shit的生活裡面,努力地去做一些好像很decent的事情。」Kris說,身邊不少朋友也是如此,盡量認真地、好好地過每一天,像是有些人一定要吃一餐好的,或是煮完東西堅持要擺盤,拍一張相片。「現在的這個時勢,有很多東西讓你不開心,有很多東西你控制不了、改變不到,這是其中一樣我們可以做的事。」

今年整個6月,韋少力都與她參加的同志友善合唱團,在香港同志驕傲月的大大小小活動裡唱歌。

這個香港合唱團由LGBT與支持者們組成,團員來自不同國家,擁有不一樣的工作,聲部也不以生理性別劃分──「女高音」有跨性別人士、有生理男性,也有女生唱「男高音」。韋少力參加這個合唱團已有6年,但在這一、兩年的香港,她尤其感覺到唱歌帶給她的慰藉。

「你跟整群人一起去合唱團真的很不一樣。不是像你唱卡拉OK那種唱歌,你們要見面,一起看譜,一起平衡你們的聲音,由很難聽唱到超好聽。2019年之後,有多少機會是可以一群人一起去做一件事情?」她說。

韋少力過去20多年活躍在公民社會,曾擔任香港公民社會聯絡平台民間人權陣線(簡稱民陣)的召集人,也一直積極地參與香港的同志平權與性別運動。2019年年底她首次參選區議會,成為香港東鯉景灣區成立以來第一個非建制派的區議員;但只過了一年多,韋少力因宣誓失敗,失去了議員資格。

議員辦公室關門時,街坊捨不得她,但韋少力說,自己不是特別傷心。「以前常常這樣子講的嘛,『今天是最黑暗的日子』,但是我知道明天才是最差的,最差的日子還沒有到。如果你一直抱持這種心態,你今天是不會愁雲慘霧的。」

她說,過去多年的經驗讓她明白,所有爭取權益的過程,都是長長的馬拉松,可能走一步、退兩步。「很多年前我開始做同志運動的時候,有前輩和我說,你不會一天就成功,」她說,「世界不會因為你今天做了一件事就改變,但是你做不做這件事情,影響是在以後。」

自己投身多年的香港公民社會一、兩年內迅速解體,許多朋友被送進牢獄,又或流亡、移民,她努力維持生活該有的節奏。

這種生活叫做「鬥長命」,韋少力說。

今天,在一片荒蕪的香港,她享受一群人一起做點事的感覺。合唱團一起出去表演是最開心的時刻,來自不同國籍、族裔、性別光譜的人們聚在一起,大家穿得古靈精怪,「整群人跳呀、玩呀,你就是將自己最真實的那一面表達出來。」

她原來在一家公司擔任設計師,近年轉去一間販賣香港本地產品的網店工作,每天準時上下班,放假的時候跑步,練合唱團,定期探視坐牢的朋友。

韋少力說,身邊留港的朋友也一樣,有些朋友跳舞,有些做手工,大家暫時不想未來,而是以不同方式做一些療癒的事情。

「現在不會有人講未來了,誰想得到未來發生什麼事⋯⋯可能大家都是這樣,現在想要靜下來,療癒自己的身心,做些自己想做的事情。」

仍然自由、仍留在香港的她那時候想:「怎麼我今天還可以站在這裡唱這一首歌,好像只是唱一首歌都很珍貴。」

「好像『出櫃』一樣。我想讓他們知道,你其實認識了一個這樣的人,他就站在你面前,還活得好好的。沒事的。」

夏初,牛潭尾新興農場裡的稻米已結了金黃色的稻穗,再過幾個星期就可以收割了。

6年前,一群在工餘時間耕種的農夫們來到這個位於元朗北部的農田,展開稻米復耕計畫。在牛潭尾長大的阿Mole是其中之一。

阿Mole說,過去元朗出產米粒細長的絲苗米,銷售至東南亞和歐美等地,甚至曾在清朝時作為貢品獻給皇帝。但隨著香港的歷史發展、經濟轉型,農夫不再種植稻米,絲苗米也失傳,成為老香港人餐桌上的回憶。阿Mole與同伴們四處尋找,最後從廣西將類似絲苗米的原生種子帶回香港,6年間,他們以有機方式種植,一代一代種下來,今年準備收成第九代。

阿Mole與朋友一起耕作的這塊田,位於元朗區的大山雞公嶺山腳下,背靠香港新界,山上的河水流下,灌溉了這一片土地。他從小在這裡長大,後來阿Mole與許多村子裡的小孩一樣,前往市區念書、工作,畢業後在醫院做放射師,直到2016年回到他長大的村莊務農。

「耕種是一門很複雜的學問。外人看起來好像只要把種子丟下去,然後等待收成,但其實每一步,每一個變化,你都要留意,」他說,每一塊土地都有不同的性格,濕度、土質的不同,讓它們適合種植不一樣的作物。阿Mole形容農夫的生活是一種專心致志,「你一年只有一、兩次機會去種一個農作物,種20年,都只是20到40次機會,所以農夫常常專心種植一、兩種作物,窮盡他們一生的精力去做。」

這讓他對土地和鄉土有了更深刻的連結。「其實人由小到大都和土地一起成長。你吃的東西、你遊戲的方式,都來自土地。等到長大之後,真真正正在土地上面耕作的時候,我和土地的關係又更加親密。土地是我成長的地方。」

近幾年,元朗一帶的田地一片一片被發展商或政府收回,村子口的農地有的重建成了車廠、維修廠,原本種植蔬菜的田地,現在變成高級露營區吸引假日遊客。港鐵也早已買下牛潭尾附近的土地,準備興建連接香港邊境的全新地鐵線北環線,「到時候這裡會變成怎麼樣,我都不敢想像。」

阿Mole說,世界改變得太快,例如一眨眼,與牛潭尾僅有一河之隔的深圳蛇口,已由一片荒涼變成高樓大廈林立,而香港繼1997年之後,又再次進入了一個離散的年代,也有香港農夫移民英國後繼續在當地推廣種植。

「人總會有分離的時候,這個過程非常不開心,也會感到惋惜,但其實這個世界就是這樣運行,你都需要面對,」他說,「聚散有時吧。」

為了不讓牛潭尾的改變來得太快,阿Mole留在這裡,做一個堅定的耕種者。

「沒有用的農地一定最快會被用來做發展。只有繼續耕種,這裡才能繼續保持農田的地貌。如果這裡連一個耕種者也沒有了的時候,你隨時起樓,隨時倒一堆泥沙下來,都沒有人會反對,沒有人會理。」

大型社會運動退潮、許多公民組織解體之後,他反而更專心在自己的社區耕耘。令他感到慶幸的是,這一、兩年香港人對本土生產有了更深的感情;疫情導致進口菜價飆升,也讓更多人轉吃香港菜。現在多了很多小店會使用本地農夫種植的作物,他說也有農夫做採購員,為本地小店和餐廳採購蔬菜,同時搞農民市集。阿Mole說,農業需要靠整體的社會氣氛互相支持,才有機會可以做好。

而新興農場發展到現在,已經聚集了10組農夫,一起經營10萬呎的農地,有人種植稻米、蔬菜、西瓜、辣椒、玉米,也有人養蜂。6年間,他們耐心等待種子慢慢適應土地、氣候,有一天可以順化變成本地的品種。阿Mole與同伴將絲苗米取名為「信心米」,一年一年看著它們在水土之間變得更加飽滿。「我希望我們這一代可以種出一個屬於香港的稻米,可以傳承下去,開枝散葉。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。