週六現場【法律人追劇】

(※本文含《罪人》劇透,請斟酌觀看。)

《罪人》(Sinners)這部電影確實難以定義,但看完後又會澎湃不已,尤其耳邊會有太多太多直擊靈魂的旋律,說是一部「用耳朵看的電影」也不為過,以藍調音樂作為主軸,帶著故事前進,關於這樣的曲調,蘊含著比悲傷還悲傷的故事,所以唱出的音符足以鑲嵌在內心深處。

「用耳朵看電影」是一種讚譽──觀眾之所以捨不得閉上眼睛,是因為畫面上導演用IMAX鏡頭的全幅拍攝技術,讓鏡頭的畫面語言放大到極致,人物角色的每個表情(甚至細緻到瞳孔的收縮)、場景中的每個色調都映照眼中,做到讓你彷彿置鏡頭中的世界,一切都可以眼見為憑、觸手可及。

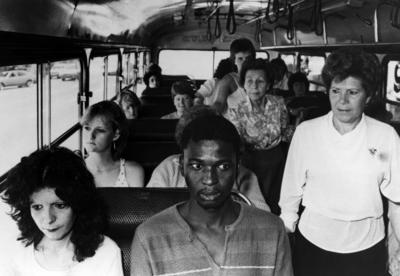

《罪人》的劇情講述在1932年美國南方的密西西比州,一對在這片土地長大、卻因家庭暴力遠離的雙胞胎兄弟史塔克與史莫克,在離鄉多年後,兄弟帶著混跡黑幫掙得的金錢和火力返鄉。返鄉的他們想發展的事業很單純,一間讓他們的黑人友人們可以在日落後盡情放鬆的所在,在那裡有豐盛的食物、有醉人的酒精,還有會讓靈魂沸騰的音樂。《罪人》前半段有如公路電影,看著兄弟倆一一拜訪當年的友人、情人,逐漸將大家聚在音樂酒吧,讓每個人各顯身手。

電影裡面沒有多餘的配角,每位角色都不是隨意幾顆鏡頭,而是有著饒負深意的台詞與出場意義──史莫克找上了在鬧區開設雜貨店的華人夫妻,黃皮膚的外表卻生活在這是非之地,一下子就帶出移民生活的不容易,必須八面玲瓏卻又不見得能被當地所認可;史塔克在火車站撞見他逃避的前女友瑪麗,讓我們知道史塔克為何始終逃避;火車站還有看似沉溺在酒精中的鋼琴師「三角洲瘦子」(Delta Slim),僅僅小露一手就知道是功力深厚的音樂奇人,之後從他口中緩緩帶出被壓迫的故事;史塔克前往看似疏離的舊愛住處,帶出原來他一直活在小孩夭折的心碎陰影之下,也是他想要遠走他鄉的原因⋯⋯這些細碎的片段與各個人物的匯聚,讓電影設定的1930年代密西西比州鮮活了起來,烘托著時代氛圍,彼時彼刻的芸芸眾生,宛如此時此刻的存在著。

藍調是這部片電影的主旋律,也是片中沒有冠上名字的主角。藍調是黑人族群在被壓迫、剝削下所催生,即便電影的時空是美國廢除黑奴制度(1865年廢除)後,還是看到大量在棉花田裡勞動的黑人苦力,還有「三角洲瘦子」淡淡訴說他的朋友只因為身上有著表演獲得的獎賞鈔票,就被一群白人認為是行竊而來,在大庭廣眾下將其用私刑活活打死──不用直說,就能隱隱約約感受巨大的種族隔閡、暗潮洶湧的時代脈動。不過,反抗不是只靠拳頭,還有琴鍵、吉他、歌聲與音符,黑人族群的悲與苦以藍調音樂作為出口,控訴著種族的歧視與不平等,讓苦難的日子得以慰藉。

當史塔克與史莫克的小堂弟山米拿出吉他、開口吟唱,這一幕是全片的燃點。電影的旁白訴說著:

「有時候,音樂如此震撼人心,以至於它能夠穿破陰陽的界線,召喚過去與未來的鬼魂。」

於此同時,電影用一顆長鏡頭,以山米為中心擴散,我們看到了來自非洲大地的古老吟唱,還有傳統民謠、打擊樂一併出現,也有未來的嘻哈、電子樂,還有舞者穿梭其中,民俗舞蹈、街舞、現代舞、京劇身段全都鎔鑄成一體,音樂讓古今、東西再無邊界,音樂終將打破藩籬。當然,山米的歌聲召喚來的吸血鬼讓後半段節奏丕變,屬於西方古老傳說帶來的驚悚與懸疑,讓這部影片即便走著三幕劇及英雄旅程的公式,卻有著不同以往的格局,在電影藝術上寫下自己的里程碑。

《罪人》告訴我們:音樂可以跨越過各種隔閡。即便一幕幕的場景都不斷提醒著種族不平等的鴻溝,然而,當音樂透過各種媒介(舞蹈、歌詞、旋律)來撫平膚色差異下的悲苦與磨難,那法律則是透過文字的設計與堆疊,將不平等的差異抹去。

談到法律中的平等,可以從最上位的憲法談起,逐步到下位階的法律,甚至法律授權下的法規命令。容筆者稍微法普說明:法位階理論是指在我國法制中,以憲法最為最高的排序,法律雖然是立法者基於民意基礎而訂立,但不能違背憲法的規定,而法律無法鉅細靡遺,所以又會在法條文字中授權給行政機關制訂法規命令,自然法規命令也不能逾越授權的法律框架。這大概是法位階理論下的初步認識。

回到憲法中有談到平等的部分,就不得不提到平等原則。憲法中的條文言簡意賅──無分男女、宗教、種族、階級、黨派,在法律上一律平等──如果只從字面意義理解,會認為是一種齊頭式的標準,不過如果去爬梳大法官歷來對平等原則的說明,其實要求立法者對相同事物,應為相同對待,不同事物則為不同對待,法規範是否符合平等原則的要求,其判斷應取決於所採取之分類與規範目的達成間,是否存有一定程度的關聯性;如果更白話一點,就是我們容許立法者在法規制訂上給予差別待遇,但這差別待遇要有正當理由。

平等原則另外特殊在於跟不同的基本權利加以接合,透過不同的組合才能發揮真正的效力,因為單獨談平等原則沒有意義,而是因為具體上的特徵被差別待遇了,如工作條件上限制了身高體重,或是入學條件上限制了不同種族身分,這時才會進一步檢視這樣的差別待遇有沒有存在正當理由,從而,抽象的平等原則落實在具體個案中,會看到法治在乎人權維護的真諦,尤其在大法官歷來的操作中,留下了進步的身影。

在跟人民工作權的平等有關的精采案例不勝枚舉。如果有按摩習慣的,可能會注意到過去只有盲人可以從事按摩工作,這是來自於《身心障礙者保護法》有規定只有視覺障礙者才能從事按摩業,這規定固然是保障了視障族群,但卻也大大限制了非視障者要進入按摩產業的機會。法律制訂時有時空背景,畢竟當時視障者能從事的工作極為有限,所以劃定按摩行業來保障視障者;不過隨著時代演變,視障者也有更多的教育及學習管道,進而提升自我能力下有更多的職業選擇,這時《身心障礙者保護法》此部分的限制恐怕就不合時宜,反而是對於非視障者想要進入按摩行業的不當限制,大法官就認為必須要立法者全盤檢討並予以修正。

大法官也處理過一個議題跟民眾常常會搭乘到的計程車有關,在《道路交通管理處罰條例》中,究竟對於計程車駕駛人於執業期有犯罪紀錄,不僅要廢止執業登記,還要吊銷駕駛執照,這樣的法律限制是否有違《憲法》上對工作權保障?在協同意見書中就明確指出該條例沒有去區分詐欺、妨害自由及性犯罪前科者再犯可能性的高低,一律禁止曾經有過類似犯罪的人去從事營業小客車駕駛之職業,選擇計程車駕駛是人民工作權行使的選項之一,即便犯過罪,但犯罪的內容是否會讓他在執行計程車業務時,增加乘客的危險,可以想見如果是性暴力犯罪禁止是合理,但如果只是提供人頭帳戶的詐欺案件?似乎要有差別待遇才是,所以無法通過《憲法》第7條之平等原則的火盃考驗,同時也因為過度限制人民工作權而違反比例原則。

消防警察(消防員)人員選取時的身高限制曾經是一個無解的難題,這跟民眾應考試服公職的基本權利息息相關。過往對消防警察的應考資格,白紙黑字限制女性要有160公分、男性則為165公分,低於這個身高則根本拿不到入場卷,無法參加相關的國家考試;有女性考生認為這項身高限制並不合理,大法官也認同這樣的主張,最主要的理由是關係機關沒辦法提出足夠資料說明,為何女性低於160公分下,是無法勝任消防工作,不過如果說身高限制是因為受限於消防器材的規格,那訂製或修改符合國人身高需求的相關消防設備器材並非難事。尤其消防工作業務內容多元,除了第一線出勤救災外,還包括防災宣導、備勤、消防安全檢查、支援災害現場應變等業務,另外就是算是身材較為嬌小,更可以在面對各種不同類型之消防勤務以及災害現場與搶救時,反而更容易進入空間狹小的災害現場,這反而是很大的優勢,所以用身高作為差別待遇在消防員女性資格的考試限制上是不正確的。

《罪人》的結尾彩蛋有著厚重餘韻。成名的老山米在某天表演結束後,迎來了許久未見、已成為吸血鬼的老友史塔克和瑪麗,雙方談到音樂酒吧開幕的那天,深夜悲劇讓人措手不及,可當天卻也是最值得記憶的一天,因為有藍天、有一望無際的棉花田,還有恣意灑落的陽光,以及身邊的家人,更有不被禁錮跟定義的歌聲與旋律,當下所感受到的只有自由,不再有不平等的苦難與歧視。

法律人也追劇?當然,只是他們不會在法庭上告訴你而已。有的法律人不僅愛追劇,更希望解讀及探討影視作品中的法治文化意涵,並讓司法改革可以更加通俗易懂。

《報導者》在週末開闢「法律人追劇」專欄,邀請曾以《羈押魚肉》一書獲得金鼎獎的台灣高等法院法官林孟皇、雲林地方法院法官王子榮等法律人執筆,每月一篇與讀者相見。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。