週六專欄【電影不欣賞】

「我一生中與電影結下的緣分太深,我雖然沒有從事電影工作,但不斷與電影擦肩而過⋯⋯尤其這一生很偶然發掘幾個電影人才,讓我想到王家衛《一代宗師》那句台詞:『人世間所有的相遇,都是久別重逢。』」

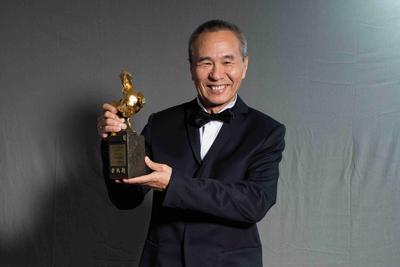

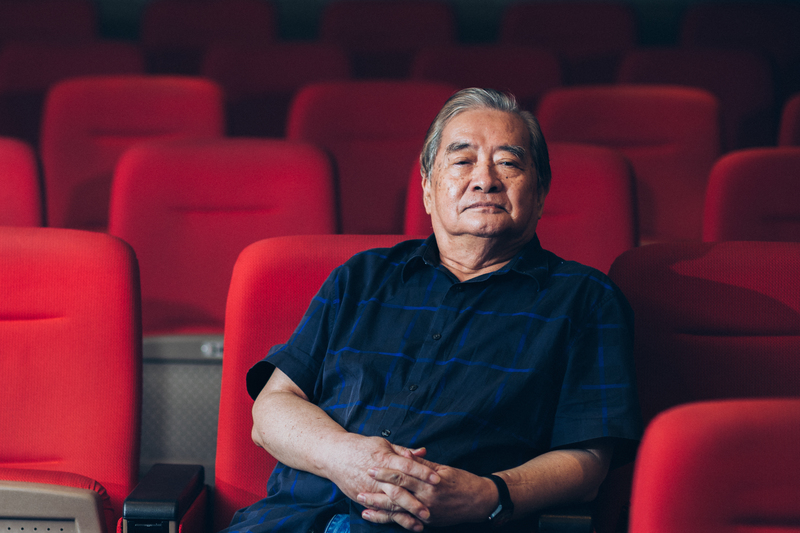

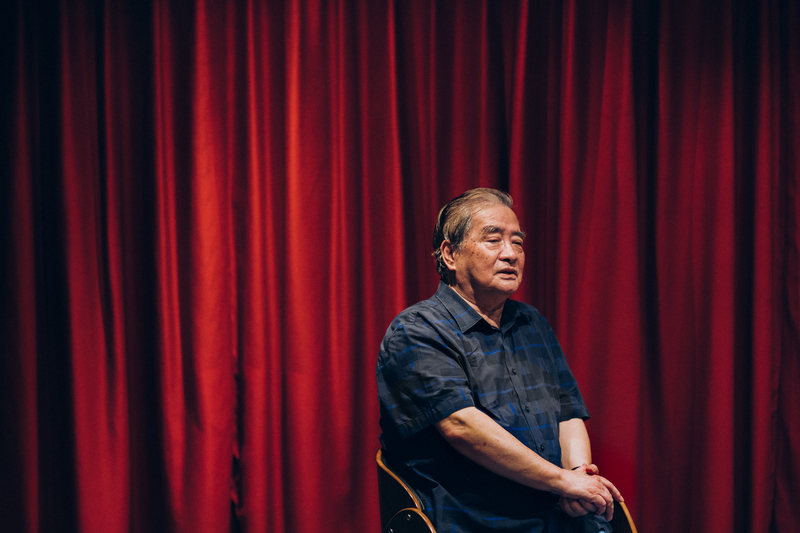

電影彷彿胎裡帶來,朦朧的記憶擱淺在3歲,1946年,上海灘外灘,卓別林(Charlie Chaplin)、勞萊與哈台(Laurel and Hardy)的巨幅電影看板,小男孩只要經過,就像被什麼東西魘住了,釘在原地不肯離開,父親拗不過他,只好帶他進電影院。回家後,小男孩還不罷休,要家人圍著他,聽他「說電影」。78歲的王曉祥笑著說:「家人被我弄得很煩,以後再也不敢輕易帶我經過電影院。」影癡的歲月歷久綿長,直到前幾年的金馬影展,王曉祥一天要看滿4部片,影展期間能看足6、70部電影,「一回頭,看電影的朋友只剩下我還在跑影展。」

「說電影」的愛好至今未曾停歇,從2000年開始,王曉祥在行天宮圖書館、銀髮族協會開設電影講座,每週一次,掐指一算已經演講快一千場,沒有一場的主題重複過,王曉祥淵博的電影知識與豐富的影片庫藏,讓一群銀髮族學生死心塌地跟隨他,不知老之將至。

美國堪薩斯州立大學新聞所碩士,曾任職於以拍攝紀錄片聞名的先創公司(Centron Corporation)。1969年底回台後,任職於中視新聞部,並與卓伯棠、但漢章、段鍾沂等人創辦第一代的《影響》雜誌(1971~1979),為《影響》雜誌的發行人。

在中視期間,曾製作《六十分鐘》、《新聞集錦》、《歷史上的今天》等節目,所製作的新聞紀錄片曾兩度榮獲金鐘獎。1979年赴美從事外交工作,曾任華盛頓新聞處主任兼北美事務協調會發言人,以及擔任駐紐約新聞處主任與駐新加坡代表處副代表。1990年代回台,擔任公視籌備處祕書長,主導公視的創台計畫,1997年自公視退休。

王曉祥於報章雜誌上撰寫影評多年,長期推廣電影文化,自電視台退休後更持續開設電影講座至今。著有《認識實驗電影》、《電影筆記》,並譯有《美國電影論壇》。

時光來到1969年,留洋歸國,王曉祥剛下飛機,有位熱愛電影的年輕人跟隨著他──台大學生但漢章看到《中央日報》的海外通訊消息,王曉祥在美國堪薩斯州立大學的碩士畢業製作,約40分鐘的劇情紀錄片《遊子》(A dream is a dream)獲得校內評選最佳特殊表現獎。這部片由王曉祥自編自導,在克難的條件下,剪輯、攝影、燈光、配樂都是自己來,可謂全才。

一心想當導演的王曉祥,起步十分順利,1968年10月完成畢業製作,《遊子》為他敲開美國電影界的工作機會,拍攝紀錄片聞名的先創(Centron)公司遞出橄欖枝,從攝影助理一路爬升到編導,讓王曉祥見識最先進的攝影器材,獲得豐富的歷練機會。在美國工作滿一年之際,1969年末,中視籌備處總經理黎世芬聯繫上王曉祥,希望他能回國加入即將開播的中視。中視求才若渴,先創也不願放手人才,職位幫他留著,如果覺得不行就回來,美國電影之路依然等著他。

1969年底回國,包括但漢章在內,一群愛好電影的大學生與王曉祥接觸,《遊子》的第一場公開放映活動在政大四維堂,還請李行導演到場參與映後座談。2021年9月8日,早上是李行導演的告別式,下午王曉祥接受我們的採訪,拿出1969年兩人的合影。照片中李行將滿40歲,王曉祥26歲,都是一時青年才俊。王曉祥和差不了幾歲的大學生相談甚歡,一時興起,提議辦一個私人電影圖書館,將他在留美時期收藏的書籍及影片(錄影帶)全數捐出做為館藏,拋磚引玉,以饗同好。

1968年法國剛發生五月風暴(Mai 68),除了學生與工人的抗議活動,電影圈也有著翻天覆地的改變,新電影浪潮席捲全球。王曉祥在國外同步接收資訊,他知悉,電影資料館對一個國家電影新血的養成尤其重要。法國新浪潮導演高達(Jean-Luc Godard)、楚浮(François Truffaut)自稱是「電資館的孩子」,在此接觸到柏格曼(Ingmar Bergman)等大師經典,成為他們創作上滋潤的奶水。所以當1968年2月,法國文化部長要撤換電資館館長昂利.朗格瓦(Henri Langlois),高達、楚浮、克勞德.雷路許(Claude Lelouch)等導演群起抗議,捍衛朗格瓦,2個月後文化部不得不取消撤職令。

1968年革命浪潮席捲全世界,王曉祥在相對純樸的美國中部讀書,仍然能感受到世界地殼劇烈變動的震幅,回到台灣像突然進入與外界隔絕的真空狀態,喧囂的激情的吶喊聲都不見了,戒嚴下的台灣風聲鶴唳,如履薄冰,走錯一步就要掉進深淵。經由李行的提醒,王曉祥才驚覺:「對呀,我怎麼沒想到那時候還在戒嚴!」

最終,王曉祥決定留在台灣加入中視,並非因為黎世芬是父親(資深立法委員王大任)老友,而是黎世芬請出新聞部經理張繼高當說客,張繼高打開一個鋁製行李箱,裡頭是他遊歷歐陸省吃儉用存錢買來的寶貝:瑞士Bolex十六毫米電影攝影機,「張繼高說,新聞部希望成立紀錄片部門,這台機器給我專用,可以拿來做深度報導。」

日後,這台Bolex電影攝影機,被王曉祥和同事張照堂拿來在台北的大街小巷拍攝短片,在《新聞集錦》播出,這是中視每週五晚間11點至11點半電視收播前半小時的節目,是十分冷門的時段。王曉祥說:「我和張照堂拍的短片,只有影像和配樂,沒有對白,這其實就是後來『MTV』的概念,當時的人沒看過這種呈現,覺得太新奇了!觀眾的信件像雪片一樣寄來,他們說這不是『新聞』,建議我們不要叫『新聞集錦』這個名字。」

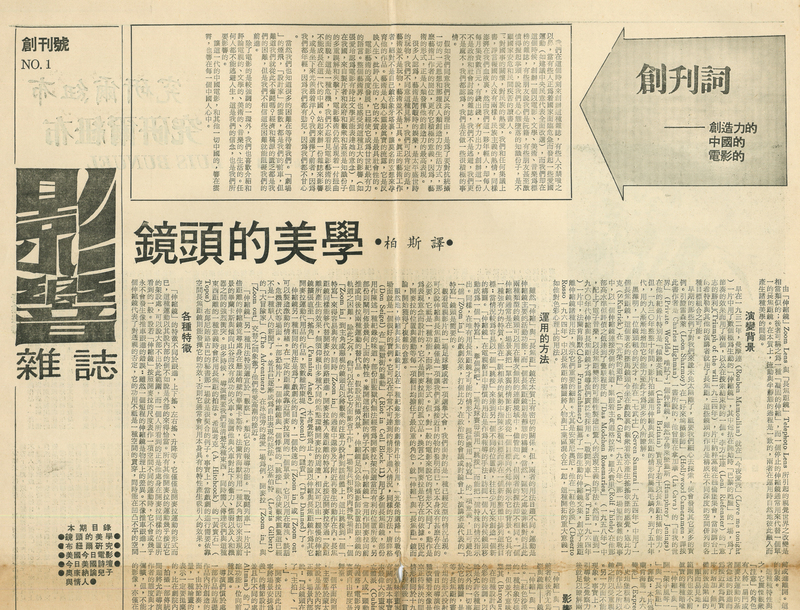

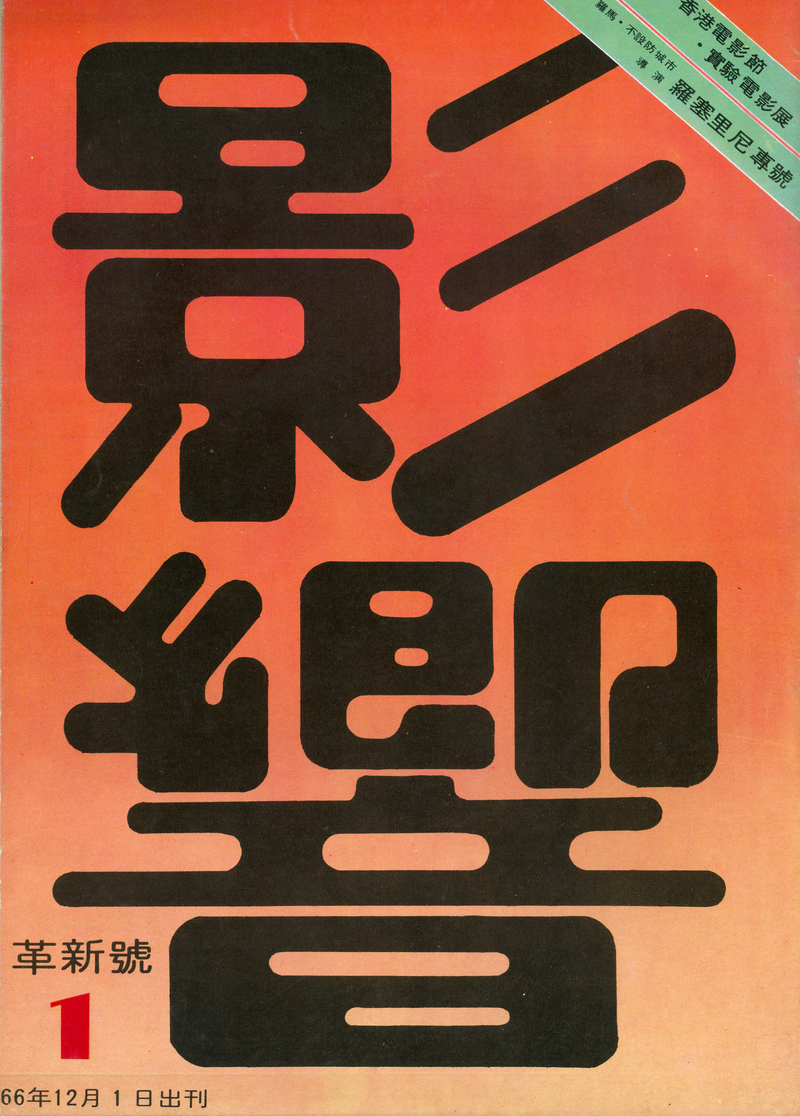

王曉祥說:「影就是『Sight』,響就是『Sound』,兩個字拆開來是『畫面』與『音響』,這是電影的兩大元素,『影響』兩個字合起來又是另一個意思。」

1971年12月10日,《影響》創刊號以報紙形式出刊,兩大張的內容有卓伯棠的〈布紐爾研究〉;電影學者陳純真的連載文章第一篇〈簡論蒙太奇〉;一篇介紹美國新電影的專文。譯稿有奧康納論《兒子與情人》,以及翻譯自《視與聽》的〈鏡頭的美學〉,文中提及黑澤明鏡頭美學:「《七武士》中用了一個長焦距鏡,這個著名的墜馬鏡頭令坐在戲院裡的觀眾看後亦產生搖搖欲墜的感覺。」除了電影還兼顧文學,有關新詩的文章一篇〈今日美國詩壇〉,提及敲打詩人、小意象詩人等詩風。

不過一個月前的10月25日,聯合國大會通過表決案,讓中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席次。70年代以「退出聯合國」揭開風雨飄搖的序幕,人心惶惶,山雨欲來,王曉祥師生卻選在這個時候辦一份純藝術評論雜誌,在創刊詞中滿是壓力:

「我們在這個時刻來創辦這種雜誌,有些人不禁嗤之以鼻,當有些人正為著國家面臨危急而發起一些愛國運動(如建議中央民意代表全面改選),而我們卻在這個時候,創辦一個以電影、文學、美術、音樂為標榜的雜誌⋯⋯有些朋友甚至激憤得握起拳頭,說我們是心態墮落的知識份子⋯⋯。」

正該是感時憂國的時刻,《影響》發刊詞並沒有很輕易地給出幾句八股迂腐的愛國口號,而是讓藝術成為一種對抗方式:

「假如我們同意我們反共的理由,是為了要對抗統攝一切的一元思想和那埋沒人類創造力的生活方式,那麼藝術工作者的崗位,更有它積極的意義,因為,藝術的形式,正是人類發揮他的創造力的最高表現。」

事過境遷,王曉祥如今提到這篇發刊詞,他說:「想想還真有點幼稚。」

創刊號定價4元,版權頁只有發行人王曉祥,還有兩位贊助者唐書璇、殷允芃的名字,忠孝東路360巷的社址是剛剛新婚的王曉祥租屋處,另註明「本刊已在內政部登記中」。隔年(1972)2月29日出版的第二期改以雜誌形式,放上執行主編段鍾沂以及編輯成員卓伯棠、但漢章等人名字,終於有登記證「內版台誌字3563號」,方能公開銷售,零售8元,訂閱全年的費用是80元。王曉祥說:「我拿去西門町的報攤寄賣,沒有人要,後來找到幫美新處出版《今日世界》的新亞出版社發行,才能順利鋪貨到全省。」

每期《影響》也透過新亞出版社發行到香港200本,70年代港台青年電影愛好者交流頻繁,時常互通有無,王曉祥說這200本每期都賣光。《影響》的香港寫手包括羅卡、羅維明、金炳興等人,創刊兩大支柱之一的卓伯棠是香港僑生,政大畢業後到南加大拿了電影碩士,後來成為香港重要的電影學者。

辦《影響》雜誌大家說好編輯不支薪,寫稿也不拿稿費,往往一人要寫多篇稿子,例如第二期,王曉祥貢獻1篇譯稿〈阿瑟潘訪問錄〉,社內兩大健筆卓伯棠貢獻2篇,但漢章貢獻3篇。靠熱情支撐的同人雜誌省去編輯與稿費成本,仍有照相打字與印刷紙張費用,一開始二分之一由王曉祥自掏腰包,二分之一靠小額捐款,王曉祥說:「李行、胡茵夢都捐錢,胡茵夢高興起來一次捐2,000,張繼高在中視只待3年,他後來辦《音樂與音響》雜誌很賺錢,也會支持《影響》。」

《影響》從1971到1979年斷斷續續撐了8、9年,可說是8年抗戰,王曉祥形容這過程是「含辛茹苦、咬牙苦撐」,家裡常堆放大量退書,一次颱風來淹去大半,「還好我太太很體諒我,我拿一部分的薪水去辦雜誌,她從來不說話。」當時的教育部文化局長王洪鈞和王曉祥的父親熟識,有次找王曉祥去談話,「他說文化局是文化輔導單位,可以把《影響》雜誌列入預算,資助我們。我回絕了,我知道拿人手短,只要一拿錢,心裡就有疙瘩,尤其在批評電影政策時就會手軟。」

苦心支撐的這一片小花園,讓青年學子們在此無後顧之憂,能任意揮灑施展,從第三期開始的「片言言片」專欄,用了成語片言折獄的典故,評點近期上映的中外電影,嗆辣敢言,成了《影響》招牌。

例如第三期邱立本評丁善璽的《秋瑾》,開頭就說:

「它有討好歷史主題,悲憤的,無可奈何的情愫,本來是可以展示強烈電影感的最佳素材⋯⋯我們看到的是過多的暴力和露骨的說教。」

第七期蘇維林評李行《彩雲飛》:

「說李行是國片界最有良心的導演大概沒有人會反對,但近幾年來他在堅持不與商業影片妥協的原則下,滿頭大汗卻說不上什麼大成就。⋯⋯我們發現李行的影片除了主題外,一向是最沒有個性的。」

「片言言片」標誌《影響》不抱團取暖、非人情式的影評論壇,在這裡沒有德高望眾,沒有敬老尊賢,只有「就影論影」。

他們還太年輕。他們要活得像一場暴政。他們都有一顆滾燙的心。他們對自己,就像對對方,都亮出了法西斯蒂。現在你在台北很難找到這樣燙手的心了。 ──郭松棻〈向陽〉

相較於60年代引介西方電影藝術思潮為主的《劇場》,70年代的《影響》把更多的目光轉到當下,更為入世。《影響》中後期的編輯李道明曾提到:「1970年代,在各方(包括《文星》雜誌、志文出版社的『新潮文庫』等)的引進下,外國思潮已不再罕見,外國藝術電影也較能在台灣看到,因此《影響》編輯初期的方針,除了介紹電影理論與世界電影文化的新趨向外,也進而強調要『找尋國片存在的各種問題之癥結』。」

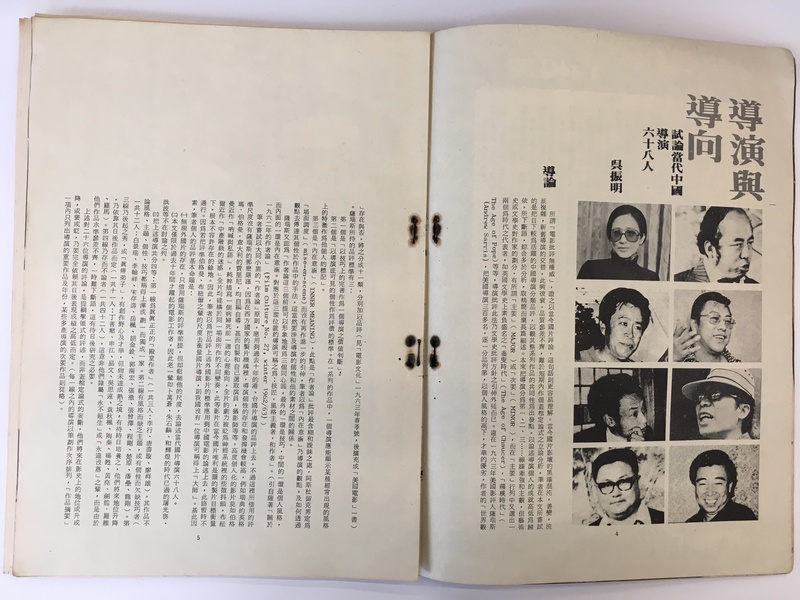

吳振明不但分等級還一一點評,語氣絲毫不溫良恭儉讓,例如評大導演李翰祥:「是個會說故事的人,但如果他棄影從事考古研究,其成就會更大」;評胡金銓:「為了避免直接觸及政治問題,而只得以靖國維護忠良為架構,套入武打火拼,忠存奸亡的大快人心戲劇內涵去,結果淪為街頭賣武式的表演。」如此燙手的評論,也只有《影響》接得住,王曉祥說:「那一期被評論到的導演很不高興。」先破後立,第八期還有建樹性的諍言文章,例如杜雲之〈台灣影業總檢討〉、張雨田〈建立理想的中國電影政策〉,卓伯棠、但漢章自然也不缺席,以兩篇長文針砭國片現象,但漢章〈中國電影問題種種〉更是將矛頭指向自身,批判過往七期《影響》雜誌的缺點。

第八期共112頁的篇幅中,只有一篇譯稿。此期除了重磅批判文章,還有兩篇社會科學的量化問卷調查,〈一般民眾對暴力電影反應的意見調查〉是政大新聞系學生挨家挨戶所做的問卷調查結果;〈電影觀眾對電影的一般態度〉則是在前一期(第七期)附上問卷題目回收所得結果,都做出了統計圖表。

青年影評人銳不可擋的筆鋒劍氣,讓人想及年輕時期的楚浮在《電影筆記》挑戰法國大片廠制度。王曉祥只管出錢,找贊助,拉廣告,為編輯撐出極大的空間,進行各種議題討論的嘗試。1977年12月出刊的《影響》十七期選出「十大最佳爛片」,一半以上是中影的片子,這篇小眾同人刊物文章,經《聯合報》報導後引起軒然大波,引來從新聞局到警備總部的關切。

當期編輯李道明曾提到:「中影公司有一位導演很不高興,就寫密告信到警備總部去,密告說這些人是在搞破壞的。中影公司是黨營機構,黨就是國,所以破壞黨的聲譽,一定有問題。」

說到這個事件,王曉祥苦笑說:「內容我從不干涉,但是大禍臨頭時都是我。有些人變成中影的打手,在報紙上對我人身攻擊。中影內部也有人寫報告,告狀到總經理那邊去。」當時中影總經理梅長齡,請王曉祥到辦公室,把公文給他看,密密麻麻的「罪狀」上頭有梅長齡批示的八個大字:「有則改進,無則嘉勉。」王曉祥一看到那八個字,就知道沒事了。

「父親在這件事有幫忙上嗎?」王曉祥回答說沒有,關於辦《影響》雜誌的都沒有,父親幫忙的是新聞播報的事情,王曉祥後來當上中視新聞部經理,和警總的交手機會不少,「時常新聞播完就會接到他們的電話,我像是走鋼索的人。」雖說「十大爛片風波」父親沒有明著幫忙,但王曉祥的家世背景,讓梅長齡待他如「自己人」,很難說遇險時沒有一絲助力。

據王曉祥回憶,為了日後免於擦槍走火,引發類似意外之災,也為了雜誌社內部的權責相符,王曉祥要求日後參加每一期的編輯會議,討論重要文稿,此舉亦曾引起若干同仁的反彈。

電影史研究者葉龍彥曾說,在電影期刊史上,「找不到一本像《影響》雜誌,編輯是無給職,稿件又沒稿費,竟然在1971年12月創刊後,時而雙月刊,時而季刊,有時停刊4個月或7個月,甚至長達9個月後,再度革新出版,拖拖拉拉了將近9年,而且先後有20幾位狂熱電影的青年,像幼蛾撲火般投入,燃燒理想,艱苦地把雜誌撐下去,《影響》同仁的悲壯使命感,可以說是空前絕後。」

《影響》曾經歷過一次大危機,那是在1977年3月負責發行的新亞出版社突然倒閉,管財務的林銳(林生財)回憶:「本來可以仰賴周轉的書款,一下子全沒了著落。」編輯部已有永久停刊打算,相隔9個月之後,12月終於又出刊,是為「革新號第一期」(總號十六期),編後語描述這差點滅頂又生還的過程:「商量再商量,發行人王曉祥先生的大力鼎助,把經濟問題,暫時地應付過去,影響的創辦人之一段鍾沂先生答應支持我們新的發行網,並且同意就任影響社長⋯⋯於是,我們又幹了起來。」

復活近兩年,1979年九月出版第二十四期「宋存壽專號」,第一代《影響》永久停刊,劃下句點。停刊有多種因素:雜誌長久以來困窘的經濟問題、幾代無給職學生編輯隨著出國留學以及投入就業的不斷流失,再加上發行人自身的職涯轉換。同年,王曉祥離開中視,赴美擔任外交工作,從華盛頓到紐約,此去十數年,「我已經從政,不適合再辦雜誌涉及私人事務。」日後王曉祥在紐約遇見包括李安在內愛好電影的台灣留學生,想要在海外重啟《影響》,都未應允。

到了80年代末,1989年太陽系MTV的吳老闆找上王曉祥,說想辦個電影雜誌,沿用《影響》之名。「他帶我去編輯部,一整層樓有幾十個員工,他的雜誌全彩色且採用銅板紙,資源和以前我們差太多了。我感覺他已經打算這麼做了,只是來打個招呼,我說可不可以加個字叫『新影響』以示區別,他說不行,我也拿他沒辦法,只說你好自為之。」

對電影的熱愛並不只在副業「辦雜誌」,在新聞本業中,王曉祥也常在主流媒體偷渡各種影像的新觀念,開創第一個在電視上介紹實驗電影的節目。

在美求學期間,理察.馬肯(Richard D. MacCann)在課堂上放映大量的實驗電影,令王曉祥大開眼界,深受啟發。王曉祥從課堂上知道了加拿大電影局,每年編列龐大預算,鼓勵年輕人拍片,其中一位加拿大導演麥克勞倫(Norman Mclaren),拍紀錄片、短片以及實驗電影,是王曉祥的心頭好。70年代回國後,美新處找王曉祥翻譯一本電影專書《美國電影論壇》(The American Cinema),就是由恩師理察.馬肯執筆,王曉祥二話不說接下譯稿,因此開啟與美新處的緣分。

1973年,美新處找王曉祥策劃一系列美國電影藝術環島講座,王曉祥馬上就想到實驗電影,他知道美新處在亞洲的泰國分處有個片庫,收藏大量的美國實驗電影,王曉祥挑選數十部片子,在大專院校巡迴播放。巡迴座無虛席,捲起一股熱潮,映後座談學生發言熱烈,王曉祥說:「他們的反應是原來電影可以如此去拍,那麼新穎與自由。」

學者孫松榮的文章提到:

「擴延電影」(Expended Cinema)的概念,「《影響》雜誌發行人王曉祥應是台灣最早提及它的人,他於1973年3月30日在台北市美國在台新聞處林肯中心主講八部1960~1970年代美國實驗電影作品的發表會中,以『混體媒介電影』(mixed mediums)來指稱之。」

「擴延電影」為美國媒體評論家楊卜德(Gene Youngblood)於70年代首次提出,王曉祥幾乎同步引進這概念。

為了延續這股熱情,王曉祥認領中視最冷門,沒有人要的墊檔時段,那是在每週五午夜收播前半小時的《新聞集錦》,節目中除了有他和張照堂拿著張繼高留下來的Bolex十六毫米電影攝影機,在西門町拍攝庶民風景片段,還分集介紹各國實驗電影:美國瑪雅.黛倫(Maya Deren)、加拿大麥克勞倫的實驗短片,以及東歐的實驗動畫片。

在如此冷門的時段播放這些冷門的實驗影片,這批種子彷彿灑到茫茫大海,浮花浪蕊,不知漂流到何時何地才會生根發芽?一如自掏腰包辦《影響》,每期銷量不過一兩千,能栽出一片繁花似錦嗎?原來真是有的!日後王曉祥不斷遇到對電影感興趣的年輕人對他說:他們是看《影響》長大,對《新聞集錦》也印象深刻。

除了《新聞集錦》,王曉祥在輔大教傳播創意,在世新教電影製作,都持續為實驗電影播種,「在輔大我用很多麥克勞倫的短片來講傳播創意,來修課的學生每學期都爆滿。」在世新教電影製作,但學生苦於器材取得的門檻,完全沒有拍片的經驗,王曉祥覺得這樣紙上談兵不行,於是建議學校購買多部八毫米攝影器材與大批膠片,讓班上學生四人一組,每學期拍攝2部實驗短片。學生拍片的興致帶起來了,在校內舉辦小型放映會,卻苦無沒有接觸更多觀眾的管道。

王曉祥從1973年起的美新處巡迴講座、在中視製作《新聞集錦》實驗電影專題,到進入大學開課講授實驗電影,辦《影響》雜誌,可謂是70年代台灣推動實驗電影最勤快者,終於在1978年第一屆實驗電影金穗獎水到渠成。

羅樹南在〈設置金穗獎之時代背景〉提到,「民國66年(1977),國片產量持續銳減,電影公司為了減低成本,粗製濫拍情況嚴重,電影界發生十大爛片風波,影劇協會舉辦三場『當前電影問題』座談會⋯⋯舉辦多年的香港實驗電影展已是聲名大噪,題材內容呈現百花齊放,國內《影響雜誌》主要成員也一再鼓吹實驗電影,因此,參與挽救國片座談會的電影界人士及大專院校影劇科系師生,順勢提出舉辦『實驗電影展』的建言。」

新聞局廣納各方意見,1978年3月委託電影發展基金會舉辦第一屆實驗電影金穗獎。王曉祥擔任首屆的評審之一,他說:「投來的作品大多不太好,很多是一些機關學校來投稿的宣導片或簡報片,都還不知道實驗電影的精神內涵與拍攝手法是什麼。」

第一屆參賽除了極少數優秀作品,其餘品質堪憂,電影基金會隨後舉辦「認識實驗電影」座談,請王曉祥、魯稚子等影評人出席,王曉祥以一段瑪雅.黛倫(Maya Deren)的話勉勵後進:

「改進你的電影不是單靠增加器材或人手⋯⋯最主要的『器材』就是『你自己』,你富有創意的『心靈』與你所擁有的『創作自由』。」

座談中提出許多修正意見,金穗獎才又第二屆、第三屆繼續辦下去,到了今年已經是四十三屆,李安、萬仁、蔡明亮等導演的第一次亮相舞台都在金穗獎,可謂新導演的搖籃。

王曉祥貢獻所學,在70年代的台灣以各種形式成為沃養電影種子的土壤。有尖新前衛如實驗電影,也有樸素紀實的新聞紀錄片,《六十分鐘》的深度報導參照美國CBS的《60 Minutes》,由王曉祥擔任製作並身兼主持人(後來由熊旅揚接棒),當時在中視工作的張照堂拍攝陳達、洪通的紀錄片最初就在《六十分鐘》播放。《六十分鐘》記錄下太多重要的文化身影,王曉祥說:「很可惜,這批帶子中視儲藏在地下室,有次颱風全部淹掉了,沒有備份。」90年代王曉祥從新加坡回國,擔任公視籌備處秘書長,把老同事張照堂請來開設紀錄片小組,奠定公視紀錄片的骨幹。

王曉祥任職中視新聞部經理時,除了製作《六十分鐘》,為了拉抬中視新聞的收視率(當時台視新聞長期蟬聯第一),在每晚7點半播報新聞的前5分鐘,製作「歷史上的今天」短片。在美國畢業後曾任職於拍紀錄片為主的先創,王曉祥在業界的歷練,讓他很了解如何活用資料片,他找到路透社的子公司,專門販售新聞資料片的「維視新聞社」(Visnews)。王曉祥要新聞社把全世界各地發生的新聞按日期排序,從1月1日到12月31日,用來製作《歷史上的今天》。

王曉祥說:「那時還沒有網路,維視十六毫米的彩色新聞片,一年365天陸續用空運寄來。」《歷史上的今天》為70年代閉鎖的台灣打開世界之窗,播出後大受歡迎,不但拉抬中視新聞收視且廣告滿檔。他台想仿效也無法,王曉祥已洞燭先機,和維視簽下3年的獨家使用權。

5分鐘的節目都能賣廣告,業務部希望王曉祥把節目拉長為10分鐘,於是進一步有了《歷史上的今天》國內版。在還沒有電視也還沒有新聞節目之前,播放電影前會放5分鐘的新聞短片,由台灣製片廠、中國製片廠、中央電影公司製作。王曉祥說:「我去到片廠,片庫裡存放很多台灣早年的新聞資料片,膠卷保存不易,片子都快脆掉了。片廠說免費給你們使用,趕快拿走。搬回來我們搶救7成左右,把35毫米的影片轉成錄影帶,再將原片還給片廠,我跟他們說要好好保存,這些將來會成為金雞母。」

70年代無論官方或民間,都還沒有什麼影像資料保存觀念,即使是王曉祥讓中視搶救回來轉成錄影帶的「歷史上的台灣」,都隨著《六十分鐘》在一次颱風淹大水過後全部滅頂。王曉祥有次和致力於台灣影像保存的南藝大退休教授井迎瑞說起這件事,「井迎瑞是我的老朋友,他聽完幾乎要掉眼淚,他說70年代除了你們,誰會想到去挽救這些東西呢?」

訪談從下午2點進行到晚上7點多,王曉祥早已講到口乾舌燥,妻子來催晚飯的電話響了好幾通,王曉祥說他不得不走了,臨走前我隨手翻到第三屆金穗獎(1980年)的得獎名單,十六毫米短片優等獎得主為「影響雜誌社」《她的電影》,導演雷驤,攝影杜可風。聽到杜可風(Christopher Doyle)的名字,已經起身的王曉祥坐下來,話說從頭。

王曉祥第一次偶遇杜可風,是1977年在西門町,那時杜可風只是一個因為喜歡中華文化而來到台灣浪遊、教英文維生的普通老外,一口標準的國語讓王曉祥對他產生好奇,「我問他是哪裡人,他說他來自『罪犯的天堂』澳洲,那裡最早是英國流放罪犯的地方。我問他對電影有興趣嗎?他說有。我說可不可以幫雜誌寫稿,介紹澳洲電影,《影響》不給稿酬,但我可以自掏腰包付稿費給他。」

「一個禮拜之後他來中視找我,剛好《六十分鐘》需要有人當助理搬器材,杜可風不壯卻力大無窮,我記得他一手抓起三腳架好像不費什麼力氣。最初是張照堂教他攝影,一開始幫忙《六十分鐘》拍點空鏡頭,我完全不知道他後來怎麼和王家衛搭上線去拍電影。我看王家衛電影裡的手搖攝影,就想到以前他的力氣特別大,都用肩扛機器,不需要用到三腳架。」

兩人重逢是2002年王曉祥擔任金馬獎主席,杜可風執導《末路小狂花》來參加影展,享譽國際的電影攝影師遇見故人說了一句話:「沒有王曉祥,就沒有杜可風。」

另一位故人是許不了,1976年王曉祥搭船去外島勞軍,船上有個父子組成的陽春康樂隊,爸爸叫大伯樂,兒子叫小伯樂。小伯樂來找王曉祥搭訕,要變魔術給他看,還一直詢問電視製作的細節。雖然來自外省家庭,但王曉祥能說一口流利台語,能融入市井民情,面對這個純樸的鄉下人,他發覺小伯樂如同卓別林是個喜劇天才,是塊待發掘的璞玉,王曉祥沒敷衍他,很把他當一回事,留下聯絡方式。

「後來他果然來中視找我,我把他引介給節目部經理,讓他在《白蛇傳》裡演一個雜耍逗趣的甘草人物,原本是微不足道的小角色,他表演很有感染力,後來一直幫他加戲,機會之門從此打開。」

「我一生中與電影結下的緣分太深,我雖然沒有從事電影工作,但不斷與電影擦肩而過,在中視新聞部,後來派駐國外,各個工作崗位都脫離不了電影,尤其這一生很偶然發掘幾個電影人才,讓我想到王家衛《一代宗師》那句台詞:『人世間所有的相遇,都是久別重逢。』」

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第188期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與全國最悠久的電影雜誌《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。