1月13日,陳玉勳執導的新片《健忘村》首度對外試映,長長的人龍早早排隊等著,大夥或戴或拿著仿自劇中「忘憂神器」、作為入場憑證的紙帽,熙攘熱鬧,在清冷早場的西門町電影街上,那景況意外違和,某個程度上,似乎也預示這部鋪排許多酸澀笑梗的「喜劇」,會與一般的賀歲電影很不一樣。

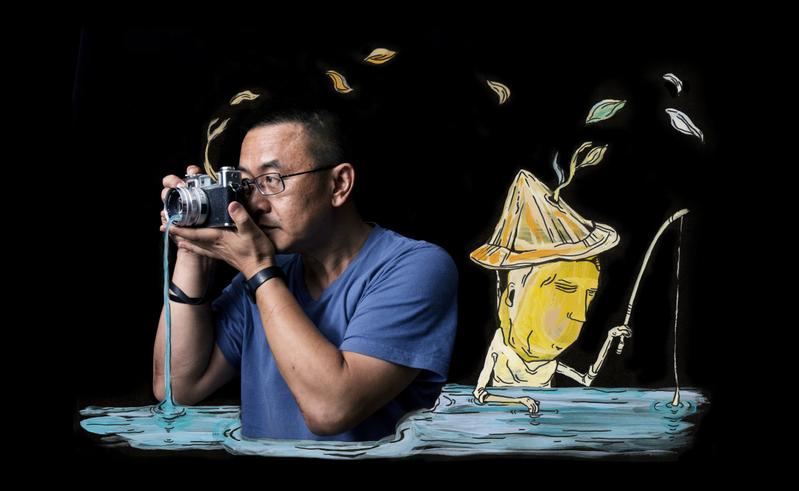

《健忘村》是陳玉勳個人生涯的第4部長片,也是他第一次參與的兩岸合拍片,代表「勳式」喜劇將正式跨過台灣海峽,挑戰對岸的觀眾口味。在兩岸合拍片當道的市場上,55歲的陳玉勳是資深菜鳥,《健忘村》的3億元資金,動員中、港、泰、韓、台5個地方工作人員的大規模製作,成了他導演生涯最大的一次冒險。

「沒有花過這麼多錢,後來才知道,花錢是很辛苦的。」《健忘村》首映後,陳玉勳跟著監製李烈、葉如芬上台致意,他沒多的話,就只緩緩道出這一句,他說得真切,神情甚至有些嚴肅,全場卻笑了。要知道,這就是陳玉勳「好笑」的地方,每每他開口,毋需多的表情語氣,就足以讓人發笑。如同他每次出手拍片,大家會自動歸類為「喜劇」,這是他的宿命,也是他的特色與定位。

聊起宿命,陳玉勳自己也笑了,說起在《健忘村》之前,同樣以記憶為命題的一部短片《海馬洗頭》。「我明明是想拍得有點驚悚味道的,但不誇張,當首映會上播到我的片時,只是片頭畫面『海馬洗頭,陳玉勳』,全場就笑了,戲都還沒演耶!我真的很挫折,不想一直被定為成喜劇導演啊。」

《健忘村》名健忘,陳玉勳卻什麼都得hold住,因為牽涉的投資方、工作人員太多,從開拍到後製、上映,有太多狀況得解決,「每個人都有問題,大家每天都排隊來問我問題,因為我是導演,我真的都要炸掉了!」難得的冒險,路上風景與過去的經驗也大不同,他坦言:「這是學習很多的一次,也是妥協最多的一次。」

需要妥協,因為限制多,撇開敏感的兩岸關係,單是對市場的考量,就嗆得緊,因為在中國上檔,第一天的票房就是決勝點,那將決定接下來的映演廳數多寡。於是,片長成了陳玉勳的關鍵考題,100分鐘,是投資方評估觀眾耐煩、戲院安排場次、因應年節賀歲氛圍等市場條件後給的極限值。

於是,從初剪的190分鐘,到最終版的116分鐘,陳玉勳掙扎了半年多,「還要再短?把我殺了算了!」他抱著頭的模樣,彷彿有陣陣白煙從他頭裡冒出來。

過去,陳玉勳的喜劇總是親民,像是他的廣告作品「張君雅小妹妹」、「孟姜女哭倒長城」,風格家常諧趣,讓人印象深刻,但從電影作品中,卻又可以觀察到他不斷實驗喜劇可能的企圖。

像是三分驚悚、七分幽默的《海馬洗頭》,還有《總鋪師》刻意奔放的卡通式表現,到這次《健忘村》,片中充斥隱喻的符碼,他挑戰自己,也挑戰兩岸觀眾。像是村民的貪婪與盲從、主事者的短視與無能,又譬如不同外來勢力,諸如神祕的道長、送信也送終的一片雲,所有進入村裡的人都懷著不同目的⋯⋯這類手法,有人聯想到姜文的《讓子彈飛》,陳玉勳說自己無意批判,對片子的詮釋本來人人不同,他只認為「挑明了講的劇情總是不高明」。

其實陳玉勳對記憶一事著墨已久,他身旁的友人都聽過他叨唸,他說年過50,記憶變得很差,老覺得有些記憶就憑空不知消失到了哪,「譬如我曾碰到一位20年沒見的朋友,他記得我,我居然完全沒有印象,以前那段時間的記憶全忘了,但在當年,我們是很熟的那種朋友。」又譬如臉書上有「我的這一天」功能,經常一點開,陳玉勳滿腹疑問:「啊?我講過這些話?」

《海馬洗頭》是陳玉勳的記憶第一部曲,以「洗去記憶」為題;《健忘村》雖號稱是二部曲,誕生的過程卻是無心插柳。去年聖誕節檔期上映的《擺渡人》,王家衛本來找上陳玉勳當導演,修了幾回張嘉佳的劇本後,畢竟不是自己的創作,陳玉勳突然失去感覺,最後選擇不拍了。「後來,在華納總經理石偉明跟我去找王家衛的飛機上,石總問我:那你想拍什麼?我隨口說起身邊很多朋友健忘的故事,不如拍個《健忘村》。他眼睛一亮,就定了。」

透過《健忘村》,陳玉勳鋪排了「如果把一段記憶拿掉,生命的一部份就不見了」的可能狀況,他試圖提問:「當你這輩子做了一些不堪回首的事、有罪惡感的事,你會希望大家不記得你做過?還是你自己忘掉就好?」這命題,就像道迴旋門,要人隨著劇情發笑的同時,在心底發酵一股酸澀。

不過,喜劇的本質總是殘酷的,在陳玉勳與《健忘村》遭逢的現實中,十足應證了。片中有句台詞:「忘了真好。」但有人就是忘不了兩岸敏感的政治氛圍,陳玉勳的喜感幽默還沒來得及跟對岸觀眾相見歡,上映前,對岸網民已起底他,讓他不得不面對「台獨、反服貿導演」的標籤。為了不節外生枝,他發了公開聲明,後續在中國的電影宣傳行程,他也退居最後一線,不讓政治上的意識形態模糊了創作的初心。

說到底,陳玉勳只是想好好拍電影,而他也是務實的那類人,是離開過電影的人,那是在《愛情來了》之後,那是國片市場崩盤的年代,與《總鋪師》相隔16年。

決定回頭繼續在電影裡冒險,他難免恐慌,卻更瞭然,他不為票房、不論獎項,他說只是想再多拍點作品,只是不想自己被自己埋沒,「中間十幾年就這樣跳過去了,人就突然到這年紀了。如果我有一點點才能,不算很大的一點也好,應該儘量挖掘自己,不然哪天躺進棺材,闔眼前才發現浪費了,多可怕!」

聊起創作下一部創作,陳玉勳直言不想再碰大預算、大規模,他說年紀真的大了,得省點力氣、省點對市場與投資者交代的負擔,得忠於自己,「像是鍾孟宏那樣的,能忠於自己想法、單純又純粹的拍片環境與組合,我一直很羨慕他。」

他預告,記憶的主題將有第三部曲,他想探究的神祕記憶還沒到底,「假使,別人的記憶可以灌到你的腦袋,那你是否會有好幾種人格?那人會變得怎樣?」陳玉勳眼底有光,語速都快了。儘管年紀大了,忘了很多,他倒沒忘記自己曾對自己的期許,那是在他30出頭歲,剛開始拍電影時所許下的願:「我要當一個創作力很旺盛的年輕新導演,我不要當大師、大導演,我要一直是新導演,拍不好沒關係,要勇於嘗試冒險。」

關於《健忘村》的好與壞,隨之而來的穿林打葉聲,他說,「人生很短,記得該記得的事就好,不重要的,就忘掉。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。