攝影節觀察

今年(2025)5月落幕的Photo ONE’25,經過3個多月的沉澱後,那些透過影像訴說的故事,反而更清晰地在記憶中顯影。

從通過第一階段的56位參賽者所提交的作品資料來看,多數的攝影創作者普遍具備專業的攝影學習背景,其手法無論是從古典傳統暗房技法到AI人工智慧的數位技術,從犀利且具批判性的紀實性到虛構的想像敘事等皆呈顯出成熟且鮮明的個人影像語彙。

然而,就我的角度來看,這些作品有趣的地方在於,皆可看見這一世代的創作者如何透過攝影對當代生活處境進行多維度的反省與回應:其一是環繞於跨時空維度的生命經驗,如關注童年記憶、家庭關係、私密情感經驗、身分的重構,將攝影作為碎片的點狀連結與建構歷史活性的途徑。

其二是深入某一限定性的或延伸脈絡下的場域,透過長期觀察與實地拍攝,記錄地域文化、產業樣貌與日常生活,從中凸顯出人與土地之間在疏離下細絲般的隱性連結,以及在生活中驟變的地景變遷。特別是指向城市相關的創作也占極大的比例,如關注都市空間的斷裂切片與魔幻時刻,從街頭即景中挖掘出歷史疊層的感官經驗。

其三,也是最令我感興趣的部分,即是部分創作將焦點放在攝影媒介本身,探問影像的物性、觀看的條件與數位資訊的失能狀態,展現對影像語言的自我反思,如回到攝影成像/顯影的物質實驗,或者是影像與媒介之間的物質轉譯與媒介意識等,皆更嘗試讓內容走向低限,而純化對觀念性的探索。

此外,更有許多來自不同文化背景(特別是正處於文化交錯與轉化階段)的創作者,亦透過攝影探索跨境視角與文化位移的別樣觀點。這些創作不僅展現出當代影像所關切的多元面向,也在形式上展開從攝影朝向當代藝術的各種嘗試與突破。

李岳凌《伏流》以曾文溪(古名青暝蛇)為軸,非常細膩地書寫著可見與不可見的潛伏脈動下,那曾存的神人祭祀空間中,如今逐漸消散的宗教鑿痕。作品捕捉著鄉土與現代交錯的裂隙,無論是對被懸置的空間地景之觀察,亦或是對於物質表層肌理的痕跡揭露(如錯綜複雜的樹木枝幹、層積岩質地滿佈紋理的石塊、乩身自傷滿是創痕的皮膚)等,皆試圖勾勒出具有時間積累厚度的記憶切面。

《伏流》的攝影書編輯十分流暢,藉由作為痕跡之線,編織出一條隱形的交纏線縷,不斷喚醒觀者對影像盤繞卻帶著沉悶的痛覺閱讀。也正是如此,《伏流》在閱讀上並不會因為文化的陌生性而難以進入,而是讓攝影有效的將外在的流域轉化為探索靈與身、現實與鬼神之臨界,那雖受難卻仍在痛覺中彰顯生命力的精神伏流。

而吉甌的《記憶─祭壇 Alter-Altar》從父職斷裂與家族歷史的沉默處出發,搭建出一座可被觀看、拆解與重組的記憶裝置。他以「父親」的生命歷程為一個重要參照,回應那份隱匿於家庭結構與國族敘事中的父權期待。

父親是一位投身建築與空間實踐的創作者,在生命末期仍試圖將精神理念實踐於都市住宅之中。作品中的影像場景,正是從這些空間出發,串聯父親遺留的設計手稿、居所影像與家庭物件,讓一段既具象又斷裂的家庭史,藉由檔案影像的調度、父親手稿、家庭日常影像等被重新編排。吉甌並不以紀實還原為目的,而是透過影像與空間的再製與轉化,使觀看本身構成一場回應父權歷史的視覺儀式。

我想這也觸碰了關於「父親」的倫理、家族角色與歷史責任的批判。作品將私人經驗置於歷史與社會脈絡中,回應威權時代對男性角色的塑造,也質疑為了成功而讓犧牲合理化所形成的窒息價值觀。透過這座祭壇,觀者得以凝視那些看似環繞於家庭敘事,實則將未被家庭言說出的權力結構與情感裂縫,透過影像進入與「父親」相詰問的政治實踐。

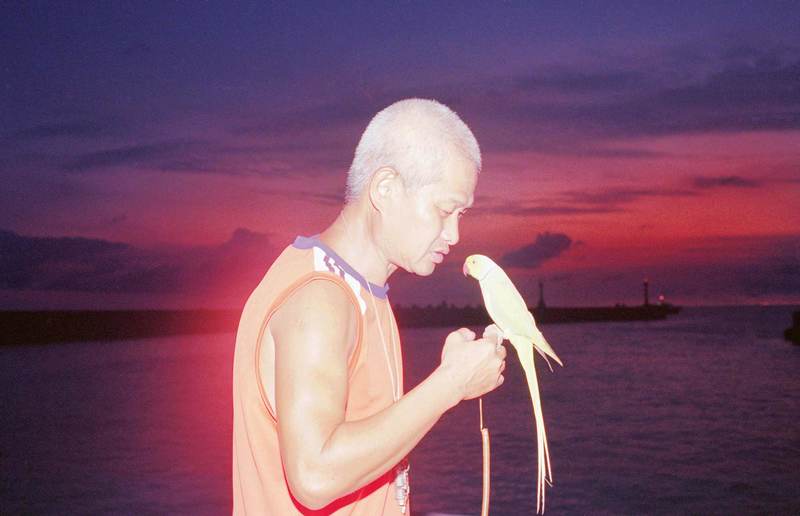

來自香港的黃弘川,其作品《The Water Is Wide》長期拍攝其定居10年的新竹北埔,將鏡頭對準頻繁出現的喪禮法會與死亡氛圍。作品於幽黯的光線與潛伏的屍臭中,凝視死亡與生命的界線。他將攝影作為穿越彼岸的船槳,探索在腐朽氣味與儀式殘跡之中,是否存在一種靜謐而不滅的召喚。

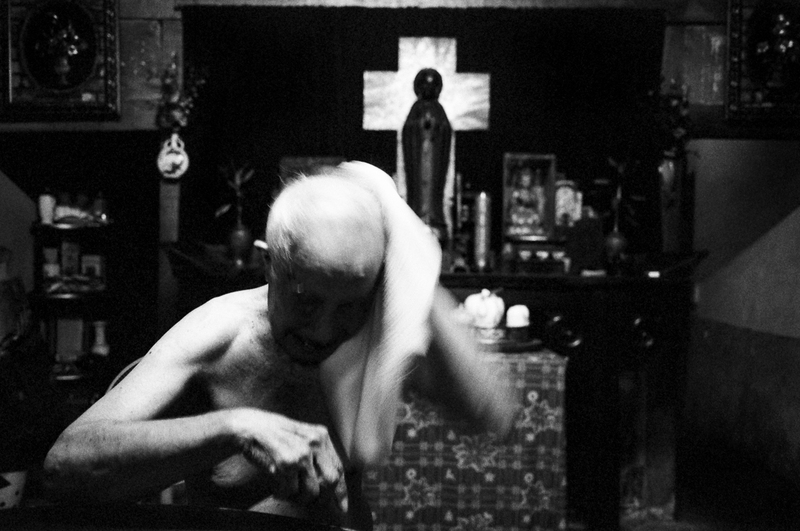

在黃弘川的作品中,鮮少直接揭露死亡事件,而是捕捉彌散於死亡周遭的氣味、聲音、殘光與影子等滲入生活的恍惚紋理,如閃現的火把、模糊的儀式身影、泛白的老人體膚與浮游於暗影中的符號,描繪一種介於夢境與不散幽靈之間的凝視方式。黑白底片與閃燈帶來強烈的反差,讓圖像呈現出近乎幻覺的質地。群舞的十字形飛蛾、濕地中漂浮的光點,湧動中的河中流水等,都彷彿在寂靜的黑夜中製造出嗡嗡作響的窸窣聲,呈顯他眼中的精神闇面。

有趣的是,回顧這3位創作者,其作品皆可見對台灣特定地景與歷史記憶中潛藏精神層次的敏銳感知。他們不約而同地嘗試挖掘消逝中的精神場域,透過祭儀中的身體、空間痕跡、檔案與象徵物,以及氛圍影像,喚起介於人與現實背後不可見者之間的模糊連結。

不同之處在於,李岳凌以地質與信仰殘跡交疊,呈現時間滲流的空間感,吉甌則轉向家內與親密友人,從父職遺緒中構築出私密卻具公共性的歷史裝置,而黃弘川則更具感官性與夢幻性,透過視覺錯位與光影騷動捕捉死亡在日常中流竄的陰影。

最終由黃弘川獲得「最佳作品獎」,或許正因其作品中減法式的語彙所擴散出的強烈精神性與感官密度,成功將(同時保有外來者的陌生視角與在地的貼身側寫)地方性經驗轉化為具有普遍共鳴的感知體驗,在觀看中召喚出對死亡、存在與虛實邊界的深層回應。

而加開的「展覽特別獎」兩名,則由瀨戶正人與北島敬三擔任審查員,兩人分別為畫廊Place M以及The Photographers' Gallery的主理人,親自挑選肯定的作品,提供赴日進行個展的機會。

獲得赴Place M展出機會的黃郁修,其作品《標記一處所在》將鏡頭對準台灣各地具有辨識度的「入口意象」,如社區門面、大型雕構、地景塑像與地方吉祥物等,這些廣泛分布於鄉鎮村落邊界的視覺標誌,往往融合當地產業特色或政策推廣的意圖,形成介於公共藝術與社區裝置之間的特殊景觀。

黃郁修透過攝影進行系統性的蒐集與分類,使這些原本被視為庸常、甚至俗豔的地景符號,得以從個別孤立的存在中被重新觀看,顯露出地方認同如何被制度性地形塑為視覺象徵。這些「入口物」不僅是實體地理邊界的宣示,更是某種歷史與認同的敘事裝置。它們常以誇張造型與超比例尺度進行視覺壓迫,藉由動物形象、作物或產業符號的具象化,建立一種「可被觀看」的地方性。

而獲得The Photographers' Gallery展出機會的是林軒朗的《台北再會》,他以旅日回台後的街拍,透過徒步與凝視,在城市熱浪與個人記憶交疊的片刻中,捕捉對台北既熟悉又陌生的情感縫隙。在他眼中的城市景觀富含流動性,像是老舊建築與現代建案彼此的矛盾衝撞、移動的身體與停滯的空間相互干擾等等,構成一系列難以歸類卻充滿衝突感的地景肌理。空間中被異常並置的斷裂歷史,以及高飽和度的混雜視覺元素,在偶然交疊的拼裝地景中,重新喚醒與台北再會時的身體記憶。

當然,競賽因其名額的限制難免有遺珠之作,除了上述5位獲獎者,還有許多未能一一討論與提及的優秀創作者。在此僅能稍稍提出一些在相似主題的並置參照中讓我特別留意的觀察:

例如,來自日本的水島貴大《環島回憶錄》、馬來西亞的鄧毅駿《我想成為一片荒野》、法國的余白(Hubert Kilian)《花塵》等藉由深入走入台灣各地而打開的地方書寫,重新探索、咀嚼這座島嶼內部混雜而等待消化的歷史殘跡;又如許曉薇的《息》與彭一航的《幽靈公園》仿若城市版《博物館驚魂夜》中的守衛,在兩種迥異的人造空間(地下道與公園)中重新對影像中如物般的生命體如何「靜止」(still)的持續存在進行建構;再如黃煌智與中國的宛超凡對於遠離城市的山及流經城市的河的人文地景書寫;日本川口晴彥的《PHOTOGRAPHERHAL》及蘇厚文&周芳伃的《夫妻小棧》分別從兩種對立的狀態處理愛的關係狀態,前者在剔透的薄膜中將兩個身體在極限空間中緊密貼合而生成沒有外部的封存之愛,後者則透過彼此持續拍攝的影像交手,揭示伴侶之間那既親近又無法完全觸及的關係主體之間的親密距離。

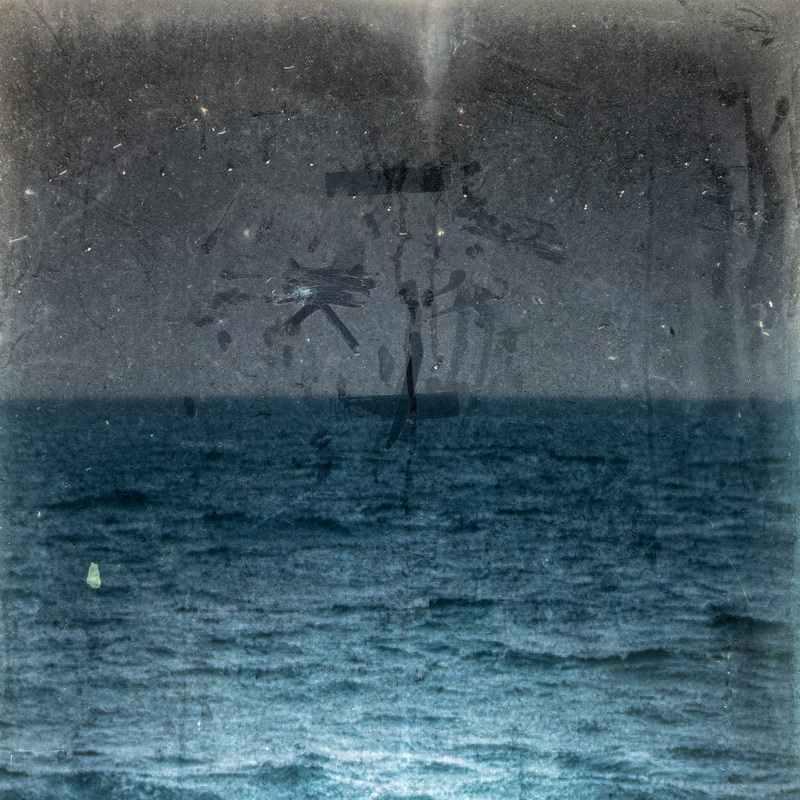

最後,令我感到格外驚喜的是王仲平的《平面的深度》。他刻意拍攝家中窗外帶有霧氣與灰塵的玻璃表面,讓原本應被觀看的「外部風景」被遮蔽,迫使觀看者將目光從對照片的遺忘(而只定睛於照片的內容對象),停留在照片本身。這不僅揭露了攝影在觀看中必然存在的物質性平面,也打破了攝影如窗戶般自我隱蔽,只為投射外界的觀看慣性。

而當照片失去再現深度、變得扁平時,它反而展現了自身作為影像物的存在條件。有趣的是,當這件作品從當代藝術的賽場轉往攝影的賽場時,其作品語言的純粹與低限,也提供了攝影創作者在影像敘事內容之外,指向媒介自身的當代思考維度。

本屆Photo ONE從「專家面對面」到最終評選的過程,不難看出台灣當代攝影創作在主題層面展現出多元且深刻的文化書寫,不僅涵蓋對在地地景、歷史與生命經驗的細膩反思,也在形式與媒介語言上展現出高度的反身性與自覺。攝影作為再現與介面交錯的場域,已不再只是現實世界的提取,而是一種反思感知條件、媒介物性與知識生產邊界的思想實踐。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。