藝術公民

「藝術公民」是Kaya L針對「藝術世界能否成為進步政治的倡議場域」這一提問,給自己的思考習作。數年前,在香港的Kaya L忽在自己出生地變成二等公民,硬生生給剝奪自由思考與批判的權利和空間,人生無法不充滿困惑;就在這期間,開始與一些東南亞創作者接觸交集,從他們身上看到各種擇善固執,從而萌生出凝聚這些力量,營造共同體意識的想法。

《報導者》邀請Kaya L陸續介紹這些創作者的故事,呈現他們各種向「不可能」進發的堅韌能耐,連繫挑動中文世界的讀者,嘗試走進他們不太一樣的世界,或許有一天,我們能共享一個魔幻現實般的開放未來。

天不高,地不低。 所以我們平等地站在地上。 (ท้องฟ้ามิได้สูง แผ่นดินมิได้ต่ำ เราจึงเหยียบยืนบนผืนดินอย่างเท่าเทียม) ──Ramil

那時Ramil與友人組成藝術組合「artn't」,以行為藝術作為反抗。組合名稱是「art not」(不是藝術)的縮寫,從命名起便可見其反叛挑釁,雖然Ramil不這樣認為──「爭取自由是人的本性。」那年他23歲。

「那兩年,我知道我所對抗的,不只是軍政府,我還在對抗這國家的古老皇權,以及寄生於這古老皇權的網絡體系。」如今的他,身上背負著十宗政治罪,包括聲稱為保護皇室的《刑法》112條。

到底這「皇室」,為何如此需要受「保護」,觸碰不得?

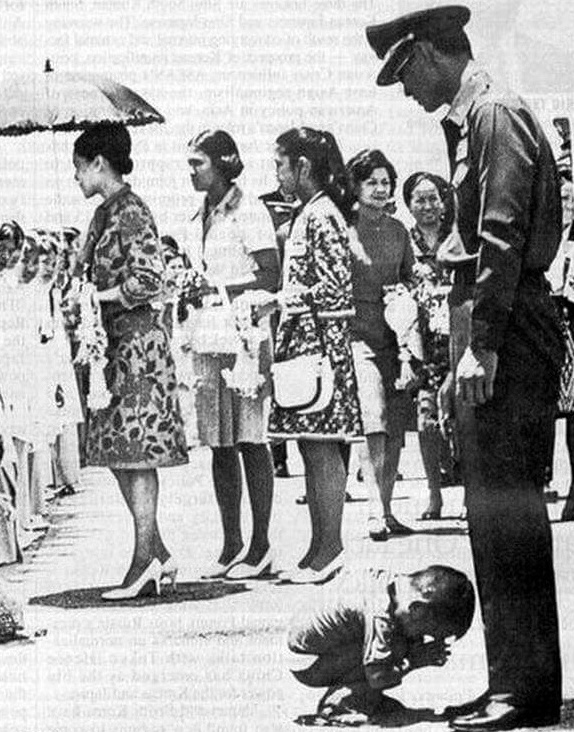

Ramil給我看一張舊新聞照,完美論述了皇室肖像如何在這國家用作國族身分情結的建構:「從小,我就活在拉瑪九世(蒲美蓬,Bhumibol Adulyadej)巨大的理想形象底下,我被教導,沒有任何人和事,不在他足底之下。」相中小孩可說是7,000萬在皇室面前自動矮化及卑賤化的泰國人的化身,後來接受媒體訪問,已是一名37歲公務員的他說:「有機會在國王陛下面前跪拜,我認為是對自己和家人最大的祝福。」

可是到了2025年的今天,古老的宮廷戲還在持續上演,皆因熱衷其中的,並非只有皇室本身,更多時候是那些需要皇室的「愛」庇佑加持的特權階層。

2020年聖誕前夕,Ramil全身塗白,近乎赤裸地,遊走於清邁大學校園裡,在不同角落用紅漆寫下「112」。雖然沒有加上支持或反對的字句或符號,但校方人員對他窮追不捨,隨著他所到之處將字抹去。演出名為《妥協的終結》(End of the Compromise),是回應拉瑪十世瓦吉拉隆功(Vajiralongkorn)那句「名言」:Thailand is a land of compromise(泰國是妥協的國度)──

就在Ramil演出一個月前,當街頭上抗爭者與警察對抗烽煙四起,自2016年繼位後逐步將國家拉回1932年前絕對專制的拉瑪十世,被充當皇后的第三任妻子牽挽著,接受在大皇宮前跪了半天的黃衣群眾的歡呼擁戴。在一片「吾王萬歲(ทรงพระเจริญ)」的叫聲當中,一名英國記者上前問:「這些人愛你,但你跟街上那些要求改革的人有什麼話要說嗎?」

「我沒有要評論的。」 「會有妥協的空間嗎,先生?」 「泰國是妥協的國度。」

「演出的重點,不在我過程中寫下112,而在其後所發生的──若他們真心認同這條法律,為何急於將字擦去?」Ramil說。

2021年初,artn't把印有「112」警察傳票的衛生紙捲,放在多個不同公眾場所裡,稱之為《112的屎到處都是》(112's Shit Everywhere),上頭寫著:

印有112傳票圖樣的優質紙巾 如果有人在任何地方發現這樣的一卷衛生紙,您可以隨意取走並用來抹走汙垢。 但如果您是警察要把它拿走,想告訴你,我們還有許多!

後來有律師對Ramil說,警察真的拿走了許多衛生紙卷,「一整個房間都是!」artn't被控違反《公共清潔法》,雖然他們堅持那是公共藝術作品,不是垃圾。

「我想參與抗議示威的人都知道,走出來,就代表與政權作對了,隨時可能受到權力的反撲。但我想沒人有切實想過,到底會發生什麼。」

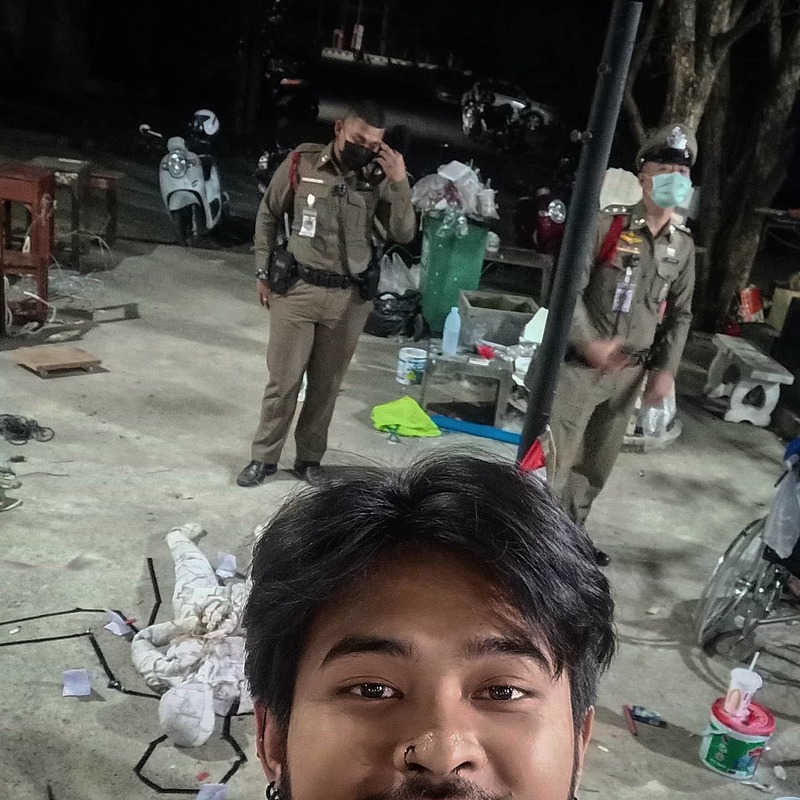

很快artn't便知道,在等待著他們的是怎樣的「關注」。2021年3月21日晚上,兩名穿著制服的警察,走進清邁大學藝術學院,那時Ramil正在裡頭的空地上創作。「警察來到大學,請問所為何事???」他在Facebook直播中質問二人。二人回說是「正常巡查」。一般大學校園不會有警察「正常巡查」,再者,他們明顯盯著地上的作品。

翌日,藝術學院院長帶著教職員們,走進學生工作室中,將作品放在黑色垃圾袋內並帶走。學生急急前來阻止,可最終還是有作品不見了。隔天大學發出聲明,說「有一群人未經准許使用學校場所」,那些「物件」有「不妥」,「觸犯法例」,校方有責任「保護學校聲譽」,所以前來收拾作品並「代為保管」。

不見了的作品包括artn't的一面「國旗」,中央代表皇室的藍色被抽取掉,取而代之放上一個雙手被綁起的人形玩偶──象徵人作為國家主體存在,同時又被政權壓制的困境。那時每逢示威,包括2021年3月14日那場後來被引用作控訴理由的反帕拉育集會,artn't都會帶這到場,讓參與群眾隨意抒發,所以上面寫滿抗爭語句。

在Ramil和夥伴收到《刑法》112條傳票那刻就證實了:是校方親手把學生作品作為「罪證」送給警察。

關於112條,由於刑罰嚴苛且常濫控濫判,一般被告面對指控的對策就是認罪求情,刑期通常得以減半,然而artn't拒絕。

2021年5月11日早上,Ramil到警署應訊。警署前放置了一排鐵馬包圍入口,30多名軍裝及便衣警員嚴陣以待,同場亦有幾十位artn't支持者。眾目睽睽下,Ramil跪在地上,脫去上衣,拿出剃刀,在左邊胸口割出血紅的「112」。警察上前抓著他的雙手,叫他別傷害自己;掙扎中,Ramil叫喊:「先讓我完成!」

「人會感到痛,也應能感受他人之痛。我用我的身體,所展示的不是我肉體的痛,而是他人心裡的痛。」 「叫那控告他的檢察官來看吧!」一位支持者叫喊道。 「人們明白,傷害我的不是我自己,而是這個政權。⋯⋯我參與政治運動,因我感覺到痛;我寫詩,因我活在痛苦裡;我做藝術創作,因我感到痛。我們想改變社會,因不想有人再要承受我們所在受的痛苦,不是嗎?」

演出中,他跟前放著一本書,是尼采(Friedrich Nietzsche)的《查拉圖斯特拉如是說》,書中宣告上帝已死,人類當超越自我,成為自我的道德主人。

那段期間,Ramil成了警署常客,距上述行動不過兩個月,他因著另一場在Tha Pae城門廣場的一場集會被起訴。自2020年7月18日曼谷展開「自由青年」運動後,清邁在當月29日舉行第一場響應活動,稱作「清邁也不會容忍(#เชียงใหม่จะไม่ทนtoo)」,參與者有數百人,當中30多人一年後被控違反《刑法》第116條煽動叛亂罪、緊急法令以及防疫條例。那天他們浩浩蕩蕩地,一同到清邁警署應訊。

在清邁警署前,在一眾警察的「恭候」及媒體的鎂光燈下,Ramil將一桶白色油漆往頭上淋,接著近乎赤裸的身軀瘋狂扭跳,嚎叫,然後剎那間,嘔吐出藍色的液體。那震撼的政治寓意,不言而喻。

演出中的他如同一個巫,一個靈媒,那些加諸他身上的罪名,彷彿成就了他的發聲,傳達的不是什麼神明的話,而是活在地上的人心底的呼嚎。

那些天上的神祇,從來不會對地上的人憐憫同情。 ──Ramil

或許Ramil的「極端」行為,只是對這瘋狂國度的些微回應。

但「黑色五月」過後,人們意識到,國王已垂垂老矣,未來再發生政變,恐怕不能發揮什麼作用,於是,1997年泰國出現了史無前例地體現民主精神的《憲法》,起草者同時提議成立憲法法院、國家反貪腐委員會等一系列獨立監督機構,以制度替代皇室作為「民主制度守護者」的角色。這些監督機構設定為無黨派,獨立於議會(立法)及內閣(行政)外,原意為發揮權力制衡作用,但也代表這些監管機構不受政治監督,即使理論上他們仍需承擔刑事罪責,並且會因嚴重犯罪而被彈劾。

1997年的憲法改革,造就了民粹主義的戴克辛(Thaksin Shinawatra,泰國前總理)勢力崛起,威脅到皇室、軍方及傳統統治菁英的權勢;直到2006年,社會上反戴克辛運動激進化,並且出現一個論調:1997年《憲法》所賦予的民主,乃催生出戴克辛這「政治惡魔」的根源;因為普羅大眾是愚昧無知,故此,忠於皇室、國家及佛教的「道德好人」統治,比「外國輸入的」民主政制更適合泰國。實情是,那些沒有民意授權的傳統菁英,在為自己造就道德高地,他們透過把持因1997年《憲法》成立的一系列獨立監察組織,破壞少數服從多數的民主原則,欲將國家拉回威權主義,重新操控在手裡。

自1932年人民黨發起革命,軍方至今一共發動過14次政變奪權;直至20年前,保守勢力開始改變策略,以省力不見血的憲法政變(constitutional coup)或「司法政變」(judicial coup),取代或配合軍事政變。2006年5月底,憲法法院推翻4月大選結果,顯示司法體系正式成為反民主陣營的同謀;同年9月,繫著黃色絲帶的坦克駛上曼谷街頭,以「道德的」軍事奪權,推翻「不道德的」民選政府。自此,法制成打壓異己的主要工具,憲法法院成為可隨意出擊的政治特務,包括七度解散「不道德的」政黨,意圖製造民主選舉及政黨政治的「汙穢」形象,合理化威權統治。這些本應守護憲政的獨立組織,行事之所以如此肆無忌憚,藐視民意,是因為他們清楚知道,他們勢力龐大且不受管控,大多數人只能屈從,乖乖聽話就範。

當有天我們只剩下我們的身體,我們還能做什麼,去延續人生希望? ──Ramil

或許,那兩年上街的年輕人並不知道,除了帕拉育政府及皇室,法庭也是他們要面對的「敵人」。2021年2月,暱稱 「企鵝」(Penguin)的學生運動領袖巴利(Parit Chiwarak)被捕並被拒保釋;4月,他在獄中絕食抗議,46天後送醫。他的母親在法院第十次否決其兒子的保釋請求後,在法院前面對媒體鏡頭,剃頭抗議。

「我一再問自己,是什麼迫使一名母親到如此地步?」「母親」是Ramil的痛處,在養父的暴力下長大的他,自幼與母親相依為命。「我母親是典型的亞洲母親,為我做盡一切,每天辛苦工作,用愛撫養我長大。」

「我想起一齣講述天安門事件的紀錄片,如今仍然在爭取公義的,大概就只剩下那些失去孩子的母親吧?」

Ramil決定要做點什麼。5月1日,artn't夥伴在清邁大學大門口進行「Stand to Stop Imprisonment(ยืน หยุด ขัง)」默站行動,抗議拘禁民主運動人士。而他自己,則爬上校門牆上進行表演。

警察來到,拍了一些照片,其中一張拍到Ramil的右腳指向天空,而他身後是巨大的拉瑪十世肖像,於是Ramil身上又多了一項「冒犯君主」罪。

法院需要處理Ramil的演出意圖。演出沒有任何文字或語言,檢察官於是請來一名傳統泰國舞蹈學者。這位「學者」說,Ramil某些動作是模仿象徵皇室的金翅鳥(Garuda),而他用腳指向泰國國王肖像,這於泰國舞蹈中是不恰當的。(Ramil所習的舞踏,起源正是日本二戰後,新一代青年對傳統體制的反抗。)

另一「專家證人」是一名省文化部官員,他說,泰國社會對「文化」的普遍認知是「美好的」,所以Ramil在皇室肖像前的演出,不符合泰國社會對文化的定義;因泰國社會整體視皇室為「美好的」,所以Ramil的行為是對皇室「不敬」的表現。

「於法庭中為自己的創作辯護,實在是一場行為藝術表演。」

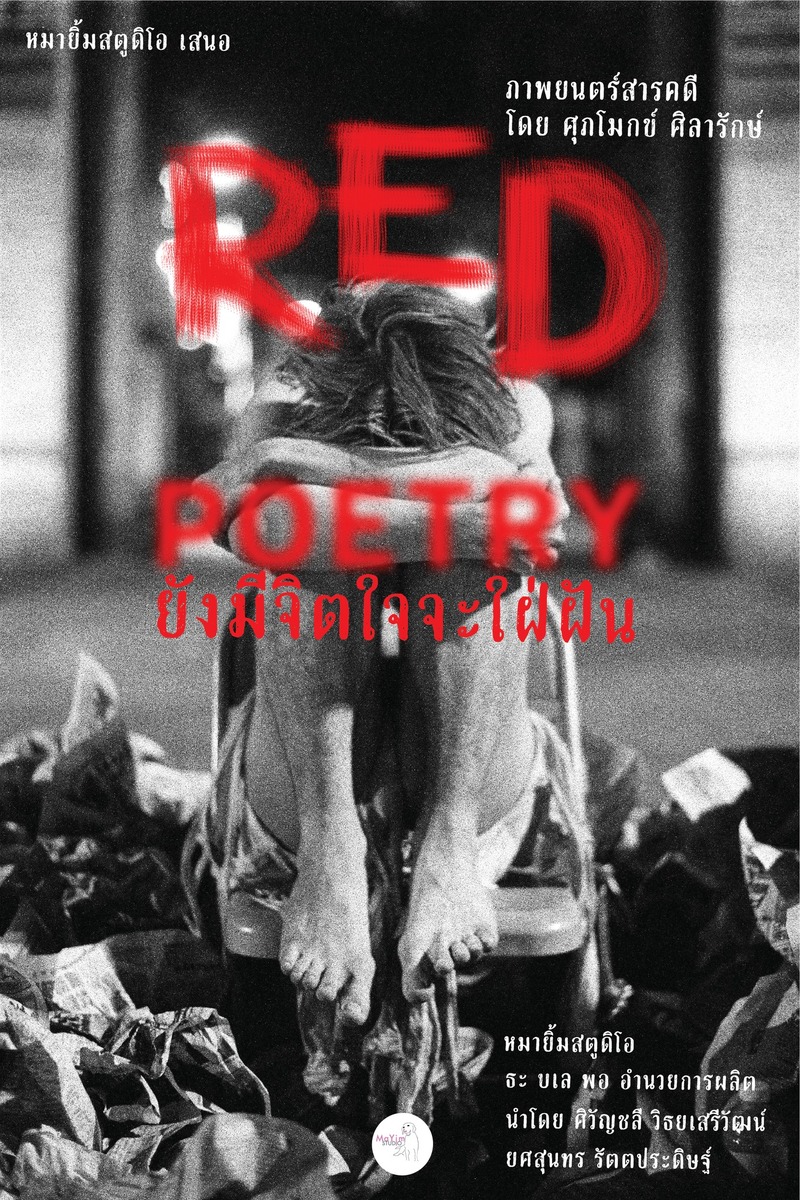

那時紀錄片工作者Supamok Silarak對Ramil的演出很感興趣──「從當中我看到了生命與詩」,當天整個過程他都有拍攝記錄,湊巧可用來作呈堂證供,證明演出並非如控方所描述的模樣。一年後,法院以證據不足為由不起訴。在法庭上,Ramil和檢察官進行了一場關於皇室的「愛的答辯」。

「檢察官問我:你敬愛(เคารพรัก)國王嗎?我說:國王已受到泰國人的敬愛了。」 「我不是在問泰國人,我在問你。」 「噢,難道我不是泰國人了?」

Ramil的「狡猾」,在於出身南部邊境馬來裔穆斯林的他,正是曼谷政權經年透過各種軟硬手段要同化成「泰國人」的對象。「騙誰都可,但騙自己不行!」他笑呵呵地復述自己庭上的「詭辯」。「他們還在自欺欺人地製造全國人都愛皇室的荒謬論述,就算到處都是批評聲音!」

「不愛國王不行嗎?」我忍不住問。

「就是!泰國人可以不愛國,但不愛皇室不行!」

對於強迫的「愛的論述」,香港人這幾年太感同身受。什麼為愛,什麼為之不愛,為什麼要愛?──在這後殖民時代,我們的自我論述、我們主權還是被剝奪,還是掌握在當權的壓迫者手裡,以他們強行加諸在我們身上的「愛」的定義,去合理化他們所建立的權力體系。

我曾在北大年府一所廢棄的橡膠工廠裡,看到牆壁上以細小的字跡寫著「愛父親」(รักพ่อ),旁邊是一個塵垢滿布的拉瑪九世肖像掛曆,及一個小神壇。我可以想像,曾幾何時在這裡日以繼夜工作的橡膠工人,寫下這些字時的心情。在泰國,人們常用「父親」來借代那位在位70年的國王,或許於某些人心目中,他真的宛如父親,甚至是神一般的精神寄託,不愛,就等同「大逆不道」。

「差不多每個被控112條的人都會被問及同樣問題,每個人都要回答『愛!』有些人會故意諷刺地說:非常愛!最愛他了!」

可惜Pornchai後來還是因為4則Facebook貼文被判刑12年。 Ramil比較幸運,目前為止的審訊只判罰款或緩刑,但我們都不知道,他的好運什麼時候會用完。

認識Ramil是在2023年,那時還是泰國政治菜鳥的我,首次經歷了泰國選舉政治雲霄飛車的過程。5月14日,前進黨於大選中獲勝,我像也參與投票似的,滿心歡喜地恭賀我的泰國朋友,他們卻一片回以「別開心得太早」的表情符號。7月13日,新一屆國會就那時的前進黨黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)的總理資格進行投票,我坐在電腦前追看直播:贊成,不贊成,棄權,缺席(還是沒法出席?)。

最後,明明手握1,400萬選民意願,卻因為不能從軍方掌控的250人參議院裡取得足夠票數,皮塔硬生生地被剝奪總理席位,前進黨亦由原本的執政地位打回反對黨的位置;那些辛苦贏得的民心寄望,就這樣被橫蠻地抹煞掉;那些選前發生在電視上、網路、政治集會裡的精彩國家治理辯論,原來同是國王的新衣,只是一場「多元民主政治參與」的戲碼。

皮塔後來在一個訪問中說,曾有參議院代表向他表示,只要他願意放棄一些原則,如修改112條的主張,便會把足夠的票投給他。可這種魔鬼交易他不願意,他不是沒有前車可鑑。他引用巴菲特(Warren Buffett)的話:Honesty is expensive. Don't expect it from cheap people.(誠信可貴,別寄望於卑賤小人。)其後劇情峰迴路轉:曾一度在曼谷街頭鬧得翻天覆地誓不兩立的紅黃兩派竟然結盟,成為一個不倫不類的政治怪胎。結盟的結果是:紅衫軍得以換取「爸爸」戴克辛回國,及取代前進黨成為執政黨;黃衫軍因而得以打擊他們的新政敵,並繼續擁權。至於橘色力量,看似失敗收場,但我認為他們超成功地向全世界示範了,什麼叫擇善固執:堅持理念,保護民主精神,信守與選民的承諾,比短暫贏得進入權力架構的門票更重要;與其彎腰走捷徑,寧願與人民一起一小步一小步地,走向霸權結束的一天。

舊的劇本新的戲碼,保守勢力再度將改革的力量打入輪迴。上一回他們這樣做,是在2020年2月解散前進黨,今次的判決可謂更讓人心碎憤怒,卻未能再度激起巨浪,皆因曾掀浪的,如今都因著112條,坐牢的坐牢(如人權律師阿農〔Anon Nampa〕),潛逃的潛逃(如學運領袖之一巴利〔Parit 'Penguin' Chiwarak〕),死的死(如反君主制運動人士湼蒂波恩〔Netiporn 'Bung' Sanesangkhom〕)。

他們會趕盡殺絕,即使知道那是殘酷的。 站在地上的凡人, 一個一個地死去。 他來了,帶同他的夥伴,全副武裝。 各地運動戛然而止。 恐懼在人們心裡蔓延, 友伴離逝,化作塵土。 ──Ramil

雨季的清邁沒什麼遊人,顯得這棟山上的渡假屋特別清靜。我們喝著咖啡,Ramil語調輕鬆,即使他在才剛剛躲過一劫──年前控方就一起112條案件的緩刑判決提出上訴,一年後法庭維持原判,這刻他才得以悠然地坐在我面前。那是2024年9月底,我們第三度見面,那時我們還未知,我們在屋裡談天說笑時,彼方已暗地裡準備好新的一發子彈。

「這是我參與集會時很喜歡念的一首詩,詩句總是縈繞在我心頭。我16歲時偶然遇到詩,然後詩成為我生命一部分。 我1997年出生在陶公府(Narathiwat)的哥樂河(Su-Ngai Kolok),在素麒麟(Sukirin)長大。我對家鄉充滿回憶,雖然我不敢說那是愉快的。 在那地方,人們與中央政權對抗。我看到政治鬥爭、爆炸、死亡,及宗教對立的假象。」

陶公府是泰國南部最邊境省分,與馬來西亞一河之隔,用小船便可以渡過。與北大年府及也拉府(Yala),常被合稱為「Deep South」。所謂的「深南」,是以曼谷為中心之最南部地區,歷史上屬於北大年蘇丹國(Patani Darussalam,1457-1902),目前約8成人口以說馬來語為母語及信仰伊斯蘭。數百年前,北大年港灣因著優越的地理位置,吸引區內、東亞及歐洲的商人來進行貿易,國力繁盛,在4位女王在位期間(1584-1650),是馬來群島一帶最富庶港口之一。

直至1786年,暹羅的前身大城王國往南擴張勢力,北大年被擊敗,此後逐漸衰落。1909年,其時殖民馬來亞的英國政府與暹羅簽訂《曼谷條約》,將北大年國土瓜分納入兩國邊界內,北大年北部自此成為泰國「不可分割的一部分」。然而對於200多萬信奉伊斯蘭為主的北大年人來說,泰國國王神話始終不奏效──雖然皇室肖像還是鋪天蓋地。奉行佛教的政權,在這方土地所受到的質疑和挑戰,百多年來從沒終止過。

拉瑪五世統治期間(1868-1910),以曼谷為核心實施中央集權;1932年人民黨上演革命,暹羅變成泰國後,時任總理鑾披汶(Plaek Phibunsongkhram)為「現代化」國家、「文明化」國人,實施一系列同化政策,強行將全國人(包括各少數族裔)籠統地套在一個統一的「泰國人」身分底下;位處邊境的北大年人傳統的宗教文化及身分認同因而受到打壓。北大年人渴望自治,中央卻派遣外地官員來高壓治理。泰國歷史學家Charnvit Kasetsiri曾形容深南地區為「泰國的西伯利亞」,是低水準官員投閒置散之處;這些來自外地信奉佛教的官員,不理解本地宗教文化語言,卻以一種紆尊降貴的姿態,無禮對待本地人,治理水準低劣,日積月累的不滿,最終顯化成暴力衝突。

這一連串暴力衝突,揭示出中央草菅(穆斯林)人命,然而當年戴克辛的反應不是竭力改善治理,而是大派軍隊進駐鎮壓,強行實施《戒嚴法》、《緊急法》及《內部安全法》,這些被前總理艾南(Anand Panyarachun)批評為「licence to kill」(持牌殺人)、凌駕一切人權保障的法令,直接將南部3省捲入黑暗時代。戴克辛在2006年被軍方拉下台,但他所留下的惡法,至今仍被軍方「善用」:這些年來,暴力事件受害者及家屬被跟蹤監控、突擊搜查、無理扣押,甚至酷刑虐待、濫控濫判;有人不堪壓力離開家園,有人忿忿不平投身武裝起義與政權對抗,留下的北大年人,活得有如二等公民。由2004年至今,已有超過7,000人亡命於衝突中。歷史的傷口,被延綿不斷的暴力對抗、無止境的黑暗不公不斷剝開,一直淌血沒法癒合。

巨變發生時,Ramil只是個7歲的孩子;此後,生活偶爾與那些炸彈爆發過後灰飛煙滅的建築殘骸擦肩而過,卻從沒直接影響他。影響他的,更多是如何認知這政權,認知它是如何虛談和平議程,實質以暴力、恐嚇、酷刑,壓迫邊緣平民。

「2012年,我參加了一個由瑪希敦大學人權與和平研究所舉辦(Institute for Human Rights and Peace Studies, Mahidol University)的和平計畫,由家鄉出發步行至德拜,探訪那些受暴力衝突影響的人。我記得當中有一名婦人,丈夫和兒子都死去了,軍隊上門搜查她家無數次,說懷疑她窩藏嫌疑犯。同村人都孤立她──無人想與『嫌疑分子』扯上關係,怕政府報復。我佩服她的勇氣,許多受害者都選擇沉默,希望忘記傷痛,有些人則設法保存這些回憶,為所逝去的人把故事說出來。這些故事會烙印在聆聽者的腦海裡,成為這些苦難的印證。」

「泰國人常誤會,南部3省的暴力源自宗教衝突,這是我小時候最常聽見的論述。然而宗教分歧歷來已有,過去幾百年來人們都能共處。我不是在浪漫化,在南部,文化背景信仰不同的人生活在一起,在我來說是正常不過的事。」

演出尾聲,他端起一塊白布,上面紅字寫著「Patani Merdeka」。

這兩個馬來語詞,「Patani」是北大年,「Merdeka」則可解作自由或獨立。在南部,那是禁語,單是討論便會被與分離主義扯上關係,許多社運人士因為使用這詞而被找麻煩,連帶一般南部人對這詞也充滿避諱,「但我認為,每個北大年人都有權公開討論北大年的事,且不該受政權恐嚇。只有當各方都拿出真正誠意,問題才能解決。」

「一直以來,泰國政權、軍隊與及來自其他省分地區的僱傭兵及官方代表,不甚理解本地人的生活和想法,將所有反對聲音,不問究竟地歸咎為馬來穆斯林分離主義作祟,以『宗教衝突』為藉口,以避免被歸咎為問題本身而被問責。 ⋯⋯20年過去了,足夠令一個兒童長大成人;到底這是什麼樣的政府,會容許孩子於暴力與死亡中成長?至今沒有一個人需要為事件負刑責,法律沒有為那些死去的人帶來公義,政府真該感到羞愧。」

Ramil是第一個向我說起「深南」事的人,其後我問及一些曼谷及清邁的朋友,他們顯得鮮有關心。對普遍泰國人來說,也許南部只有普吉島那些度假聖地,邊境3省不是已被遺忘,就是停留在「暴力蔓延,生人勿近」的印象。是人的無知?還是冷漠?「一般人對那些死亡人數及軍費預算更感興趣,而政權對於維護權力穩固,更勝於對人命的關心。」

「我剛來到清邁時,同學知道我來自深南後,會問『有帶炸彈來嗎?』雖知道那是在開玩笑,但我不甚覺得好笑。」

「我討厭暴力,無論是來自政府或反政府的,我的母親還生活在那兒,而在深南,死亡是多麼容易的事。」

「從小我就知道,我不是母親親生的。母親說,跟我坦白,好過我長大後自己發現。我覺得沒有必要去查究生母是誰,我的人生就是我和我的母親,而我愛她,這樣就夠了。」

「母親年輕時來到陶公府,住在貧民窟裡,環境一點也不好,人們沒有自己的土地,也有被從土地驅逐的風險,大多數人就這樣過上一輩子。」

「人無法選擇自己出生的地方,但可以選擇自己會成為什麼樣的人,可是有時我們的選擇很少。許多孩子沒法完成學業,必須工作甚至販賣毒品。誰想進監獄?那些孩子也不想,但可以怎麼辦?」

「母親是在收養我後與養父結婚的,可能覺得需要給我『完整的家庭』吧?養父是個老穆斯林,以一種我不想記住的方式對待我,我在家裡需要對他服從。有次,我與朋友在可蘭經課上吵架,朋友向父親投訴,說我打了他,雖然我們雙方都有動手,但養父沒有問過我就掌摑了我。母親很不滿,但我最後還是被父親強迫要道歉。

「然後有一天,父母吵架,父親舉起槍指向母親,我就帶母親離開了。我亦放棄了信仰伊斯蘭。如同放棄對皇室的信仰。」

我們第二次見面,是在一家隱身在清邁近郊的獨立書店內,那次是為了跟那紀錄片導演見面。我抵達時,Ramil才從一堆政治哲學翻譯讀本的午睡中爬起來,那模樣,很不像一個與政權對抗的青年,更像一個沉醉在知識大海裡的小孩。

「你小時候有什麼夢想嗎?」我問。

「母親希望我當教師。在農村地區,當教師等同一個有前景的職業。我們家窮,父母幹著各種體力勞動謀生。我小時候也想當教師,但長大後對哲學更有興趣。我成績很好,常常考第一名,整個高中都是拿獎學金,老師想我當個『好榜樣』,但我辦不到。」

「我18歲來到清邁讀哲學,接觸表演藝術。我首先學習面具、戲劇及肢體語言,包括舞踏及即興表演,其後是行為藝術。我對於人的狀態很感興趣,哲學中我特別喜歡本體論,而演出就是我尋找解答的過程。」

「也許有一天,我會真的當上教師。我小時候沒認真學過藝術,進大學前沒受過任何表演訓練,整個摸索過程感到相當困難。如果我當上教師,我想能讓孩子有管道去學習、體驗他們感興趣的事情,讓他們能想像人生,能有選擇,有夢想。」

我接著說:「你現在也可以啊!像蘇格拉底那樣『荼毒青年』。」

「我有時候也會好奇,蘇格拉底所飲下的毒堇汁是什麼味道!」他笑著說。

圍繞清邁舊城的,是數百年前被暹羅皇朝所吞併的蘭納王國的護城牆;古城門Tha Pae前的一片廣場,今天已成泰國清邁的打卡聖地。如果說,這座以悠閒氣氛聞名的「世界文化遺產」,如今還剩下什麼抵抗的氣息,便是偶爾在廣場上發生的集會。

2021年10月6日至14日,Ramil與夥伴們在廣場上進行一場為期8天的開放參與藝術行動,行動名為《Calmer Rouge》,是Ramil作為他這兩年運動的總結:「那時政府執行《緊急法》,成功令人們對公共空間感到恐懼,對政治關注慢慢退卻。我感覺需要與人們對話,與人們在一起,討論政治,愈公開愈好。」

與Ramil過往演出的火爆激烈不同,這次取而代之是在兩張冷靜對望的摺凳;凳面上潑有藍和紅的油漆,Ramil坐在一端,另一端任由人坐下,在廣場上跟他對話互動,讓人聯想起另一著名行為藝術家瑪莉娜(Marina Abramovic)的《藝術家在場》(The Artist Is Present),也令人聯想起德國行為藝術先驅博伊斯(Joseph Beuys)。在上世紀70年代初,博伊斯提出以藝術作為推動公共民主參與,催化社會改變的理念;他於第五屆「卡塞爾文獻展」(Kassel Documenta)行了一場名為《直接民主組織辦公室》(Office for The Organisation for Direct Democracy)的演出,由1971年6月30日至10月8日這100天裡,他每天進駐「辦公室」,與在場人士進行社會改革辯論。

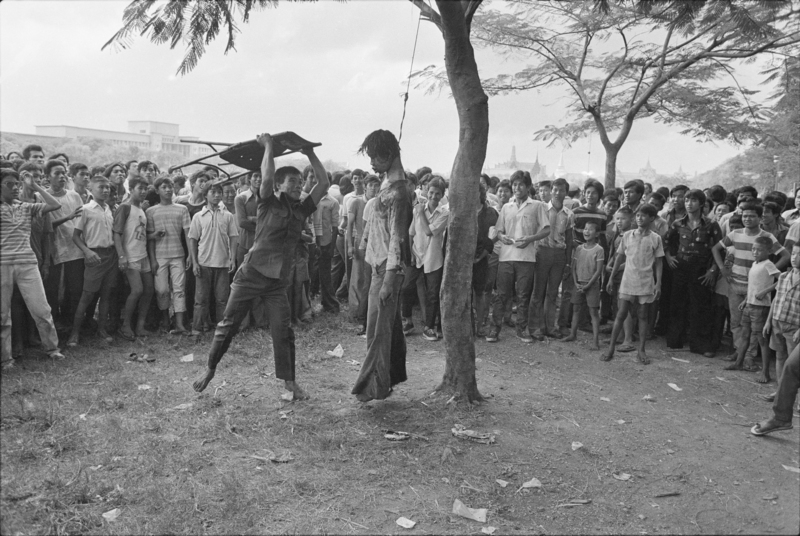

Ramil的演出,也勾起泰國人對「死亡十月」的記憶。「泰國歷史上有3位國王死於10月,而在10月發生的政治活動,彷彿都會以流血死傷終結,」他說。

烏列維奇的照片,令他拿下1977年的普立茲獎,也成為人們對這場大屠殺的集體印記。照片中,在法政大學外Sanam Luang廣場上的一株羅望子樹,懸掛著一具已經毫無生命氣息的男性屍體,一名殺紅了眼的男子在用折疊椅對屍體瘋狂拍打;在狂歡的圍觀群眾身後,是華麗的大皇宮。

為期8天演出期間,有政府官員勸他離開,說會影響遊客;也有警察、媒體、普通市民來找他對談、爭論,有斥責學生「不懂感恩於皇室」,有說這場民主運動乃受美國指使。

當中一位女士叫他印象深刻。她來了3天,觀察了3天,最終決定坐下來。

「當觀眾決定坐下來和我對話,他們的身分便由觀眾變為表演者;對話在公眾的審視下進行,所說過的話,會留存在這公眾空間裡。這是我想呈現的:各種意見都值得有空間去討論。」

Ramil在廣場上,與每個坐下來的人傾談,認真而有耐性地,嘗試與人們溝通,建立互信,即使他的身體一度虛弱得差點要送醫⋯⋯。

「任何想法理念若沒化作實際行動,那便不是真實的;藝術家若口說支持運動卻沒有任何實際行動,那便是騙人!」

我說,現在香港的情況與你們的何其相似,但我們都選擇沉默,因為說真話的代價太沉重。

「我知道我的名字在警察監控名單之上。打從2020年10月開始,就發現身邊明顯有警察跟著。有時候,我會和朋友打趣說道:警察哥哥出來請我們喝啤酒吧!」

「其中一位警察哥哥很照顧我,是我的粉絲,我的每場示威或演出,他都會來前來找我;但凡有政治活動,他都會事先打電話來『關照』一下。我在Tha Pae廣場期間,他開著神氣的私家車到來,帶著他的夥伴,還給我帶了椰子水。」

他問:「你吃什麼?睡在哪?」 我說:「我就睡在這兒。吃方面,有時有些人會派飯給無家者,那些無家者會給我一份。有些人坐下跟我談過後,會轉頭給我送水和食物。」 警察哥哥說:「不,我擔心的是,難道你沒想過有人會在食物裡頭放些什麼嗎?」 我問:「什麼?毒藥嗎?哈哈!」 警察哥哥笑說:「之類的。」 我也笑著回應:「天啊!相信你的人類夥伴吧!沒有人會殘忍到把毒藥放在椰子水裡再拿給我!」

Ramil外表看似憤世嫉俗,但內心善良而敏感。和我說話不小心吐出了髒字會說抱歉;有時我有一些問題還在腦海中盤旋著,他好像感應到似的會主動問我是否有什麼想要跟他說。離開大學後,他除了畫畫、做表演和展覽、打工,就是去當義務老師,給那些在清邁的緬甸移工孩子上藝術課。

2024年中,我在北大年的Patani Artspace駐村,我問Ramil可否去拜會他的母親。我想知道,他那引火自焚般挑戰權威的意志,那強烈的憐憫心,是怎樣養成的。沒想到他答應了。

坐火車往南下兩小時多,抵達他的家鄉陶公府。與馬來西亞一河之隔,卻隔了一個天堂和地獄。河的對岸,城市建設井然有序、經濟蓬勃;而在泰國這邊的,人們仍得屈從在國王腳底之下,軍警監視無所不在,道路上卻連街燈也沒有,天黑了,會令人懼怕。

曾幾何時,這南部最邊境的省分,靠著向來自馬來西亞過境來的男人提供「服務」,旅遊業相當興旺,是不少來自窮鄉僻壤的女孩尋找出路之處。可惜沒完沒了的暴力衝突,加上2004年後的戒嚴統治,旅遊業沒了,經濟一落千丈,剩下的邊境貿易,合法的、不合法的,販賣糧油酒精毒品人口,乃由政府軍、反抗軍及地方政客所操控,平民百姓只能在貧窮邊緣掙扎。

Ramil的母親和她的現任丈夫,生活在毗鄰哥樂河(Su-Ngai Kolok)的一幢像臨時搭建的房子裡。8月底,還未到東北季候風吹襲的時候,河水已滿得像要溢出來,而水是流向德拜的。旁邊是個半露天木工場,丈夫是木工,而母親目前的生計,是做燒豬肉丸串的竹籤:「做這工作很自由,自己作主,做好後送給店家,一個禮拜的功夫,大約可賺1,000泰銖。」現在她50多歲,說話裡有一股堅韌,不似一般泰國人軟綿綿的,是生活所磨練出來。「是很艱難,但不知道能夠做其他什麼的了。不辛苦哪來的錢?」

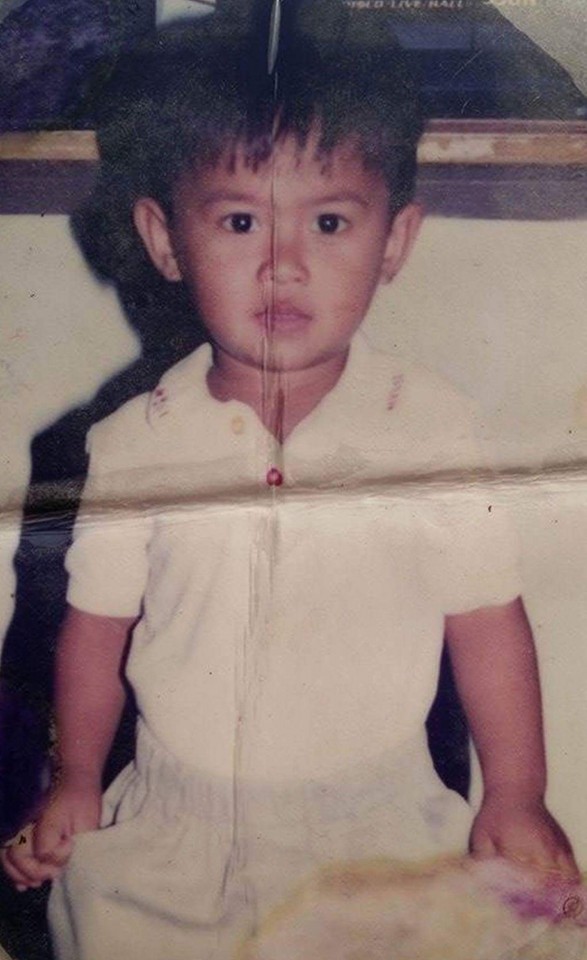

我們在布滿木屑的園子裡聊Ramil的事,一面看他小時候的照片,一面喝她丈夫默默送上從我身後的椰子樹摘下來的椰青。照片都在水淹時浸壞了。生活在這國境之南端,每年年底得承受季候風引致的洪水氾濫就像命定。

「他小時候想要一個玩偶,我們哪有錢去買?得自己想辦法。家裡有一些碎布,我就做了一個哆啦A夢玩偶給他。我從沒做過玩偶,也不太清楚哆啦A夢的模樣,結果做出來怪怪的,原來多了耳朵!」

「他說要念哲學,問他為什麼,因為不知道念了哲學之後會做什麼工作,如何生活。他說,『有就是啦,媽!』我不明白,但沒有多問。隨他吧!讓他去做喜歡的事。他自從上大學後就去另外一個省生活,我要管都管不了。」

「那他的政治活動呢?」我問。

「他有跟我說,我沒有唸他什麼的,他是他自己,他決定了的事,要發生什麼,就順其自然吧。⋯⋯接受他所有,無論是多困難的都要接受,因他是我的孩子。一起度過所有事情,互相支持吧。」

世上最強的母親,莫過於此。

母親話不多,但兒子不在身邊的失落明顯感受得到,現在的她與兒子彷彿活在兩個世界。我突然想起那齣Ramil的紀錄片,就問她:「有看過他的演出嗎?」她說沒有。或許這可以讓這位母親對兒子多理解一點?便擅自在iPad裡把影片打開來給她看──我知我該先問過她的兒子。看了一段時間,母親如坐針氈,我後悔了,裡面一些畫面,對身為人母的她實在太過殘忍。「還想繼續看嗎?」

「不了。」

母親黯然離開,我們沒再多話。

母親送我到火車站,臨別時抱著我,強忍著淚水的,請我在清邁見到她兒子時,代為給他一個擁抱。

結束在南部的考察北上清邁前,我順道在曼谷拜訪了一位德高望重的藝術界前輩M,想看看,以他對泰國政局的熟悉,能否有什麼意見給Ramil。聽罷我說,他語重心長地說:「告訴你的朋友快離開吧,他們在『大清算』了。」

「現在他的處境,就似被綁手綁腳的,什麼都做不了,徒費生命。什麼時候那些人決定緊拉繩索,到時候他掙扎也沒用。」

「離開不是沒有想過,但離開後可以做什麼呢?」Ramil說,他想不出來。再者,他的母親還在。

「我人生的每個選擇,選擇讀哲學,選擇我的傲慢,我的詩,我的政治行動,我都沒在後悔。我只後悔走這條路沒法令我達致母親的期望,總是讓她擔憂。她擔憂我所在做的事,但我跟她說:『有一天,我的母親會離世,與我同在一起度過餘生的,就只有我自己了。讓我做我想做的事吧。』說完我就崩潰痛哭了。」

Ramil不是他的本名,是他小時候看過一些英雄片後,給自己取的暱稱,源自印度語,「是愛神或被愛的意思。」

「從小我就想改名。我的本名是生母給的,但從小我就想跟隨養母姓。」另一個想改名的原因,是因著這幾年政治檢控,他的名字頻繁出現於媒體上,他不想因而牽連到他生母及其家人,尤其是,生母在把3個月大的他交託給養母後,就沒再在他生命中出現過。

「現在我的全名是Shivanjali Vitthaya-serivaddhana。『Shiva』是印度教的濕婆神。我對印度教沒興趣,純粹因為學過梵文文學而喜歡;『Anjali』是敬崇或祝福,『Vitthaya』是我的舊名,指知識,『Seri』是自由,『Vaddhana』是發展。我解釋我現在的名字為:當我步向真實,才會自由。」

回香港兩個月後,收到Ramil的訊息,他沉重地告訴我:「又收到新的罪名指控了。」他給我看一篇新聞報導,是發生在2022年9月30日清邁大學校園的一場抗議。當天憲法法院裁定,帕拉育可以繼續留任總理,即使他在任已超過2017年版《憲法》所規定的8年限期。那天傍晚,在同學們課餘最喜愛閒逛的蓄水湖區那片大草地上,artn't用白布拼出這樣的一個字:รามาตุลาการ,拉瑪司法。

M當天的話猶在耳畔,現在我彷彿聽到他說:「我早就告訴過你了。」

- 鳴謝:Ramil、Mae Kae

- 訪問協助:Krerkburin Kerngburi、Raweerut Ussawathunyarot、Asfun Yusoh、Supa

- 詩句翻譯:Kaya L

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。