史上許多知名攝影師都曾留名的德意志交易所攝影基金會獎(Deutsche Börse Photography Foundation Prize),今年(2025)將獎項頒給南非攝影師林多庫赫勒.索貝克瓦(Lindokuhle Sobekwa)追尋在他7歲時一次「交通意外」後消失15年的過世親姊姊的《我隨身帶著她的照片》(I Carry Her Photo with Me)系列。這本以公路記事形式呈現的攝影書,從極為個人的視角出發,同時寫實記錄底層生活並思索南非種族隔離的社會創傷。

此時,雖說不論影像風格或作品觸動的思緒都大異其趣,但個人創傷與家族歷史的出發點,卻很難不令筆者想到2024年在巴黎布列松攝影基金會的一個「講述表演」:攝影師讓─米歇爾.安德烈(Jean-Michel André)現場翻閱、同步解說並且投影他榮獲著名納達爾獎(Prix Nadar)的攝影書《207號房》(Chambre 207)。書的標題神祕,封面空靈詩意,但卻是藝術家追溯喪失的記憶,重回7歲全家差點滅門的慘案「調查研究」。

另一方面,正如《207號房》在各地的巡迴展覽來到今夏亞爾攝影節,在這個歐陸年度攝影盛會中也可以發現不少與尋親、與家族私歷史有關的創作。在文化圈近年也因應時事高度關注移民、難民、全球移動的命題之際,不少創作者都在移動之中回頭挖掘自己的家族身世私歷史。

我們就藉著這兩位攝影師從回顧個人創傷歷史的療傷系列作品出發,來思考如同私小說的「紀實」攝影創作是如何療癒攝影創作者。再者,在大量公路電影般的田野調查影像、史實資料文件之間,他們看來也並非「還原」事件、真相現場如此天真地面對真實,而是在攝影書的敘事策略中高度地「文學化」,在生成式AI一鍵「虛構」新聞攝影的時代,這種試圖調查、重新建構自我歷史的攝影創作中的虛實關係,似乎是我們普世在面對不堪回首的過去與歷史,尋找與真實建立新的關係時,都能強烈共同感受到的。

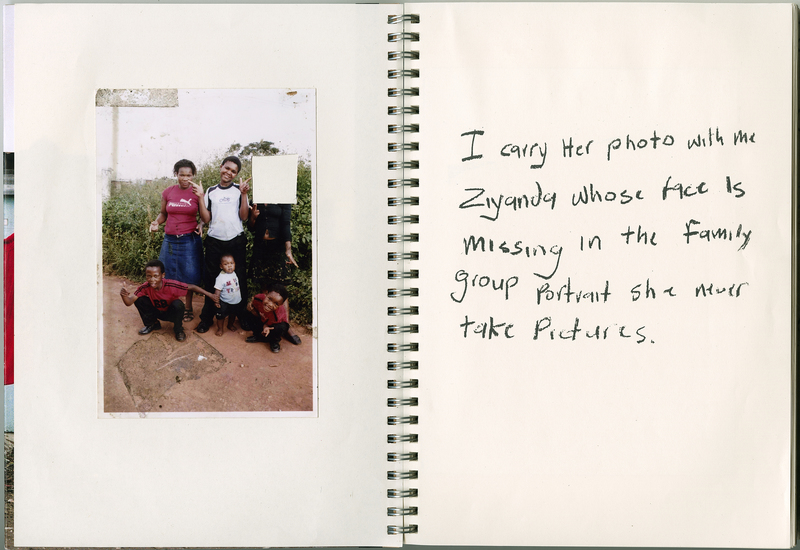

索貝克瓦通過極為個人的《我隨身帶著她的照片》試著與缺席的姊姊重建關係的同時,探索了南非社會的分裂、貧困以及殖民、種族隔離的長期影響。這本結合了地圖、照片、手寫筆記和家庭快照,看似剪貼簿的攝影書,從他手上一張姐姐齊安達(Ziyanda)的臉被裁切掉的家庭合照展開。

意外發生在2002年,13歲的姊姊追著7歲的他要搶他手上爸爸給的一點錢,直到他在街上被汽車給撞了。他自己差點丟了小命,在醫院躺了3個月,姊姊卻逃跑,從此消失了15年才回家,但不久便病重去世。已經成為攝影師的索貝克瓦雖曾經試著拍攝姊姊,卻被她氣憤地拒絕。她離世時,家人不得不從聖誕節拍的全家福中剪下她唯一的肖像,用於她的葬禮。這仍然是他今天手上唯一一張姊姊的照片,他真的隨身帶著這張照片四處尋找認識姊姊的人,尋找她過去的足跡、整理追溯她的生命故事。

他帶著相機進行採訪並記錄了他所看到的地方,想像姐姐離家的那些年裡過著什麼樣的日子。雖然他對自己從未找到姊姊的照片或隻字片語而感到失望,但在這始於2017年的尋親筆記中,我們發現與她有關的痕跡和面孔、她認識的人、落腳的地方、南非最底層的生活細節。小鎮狹窄的住所和交通不便、潛在的幫派暴力、毒品和賣淫等等,種族隔離時代的歷史也都嵌入其中。

這些影像「證據」逐漸描繪出她的存在,作為理解和紀念已故姊姊人生旅程的一種方式,同時探索了她的失蹤背後一種更廣泛的含義──在他的家庭中,姊姊並不是第一個離家出走的人,而這樣的離散與流離,正是南非種族隔離時代下無數家庭的共同處境,個人的悲劇也成了南非本身的故事。

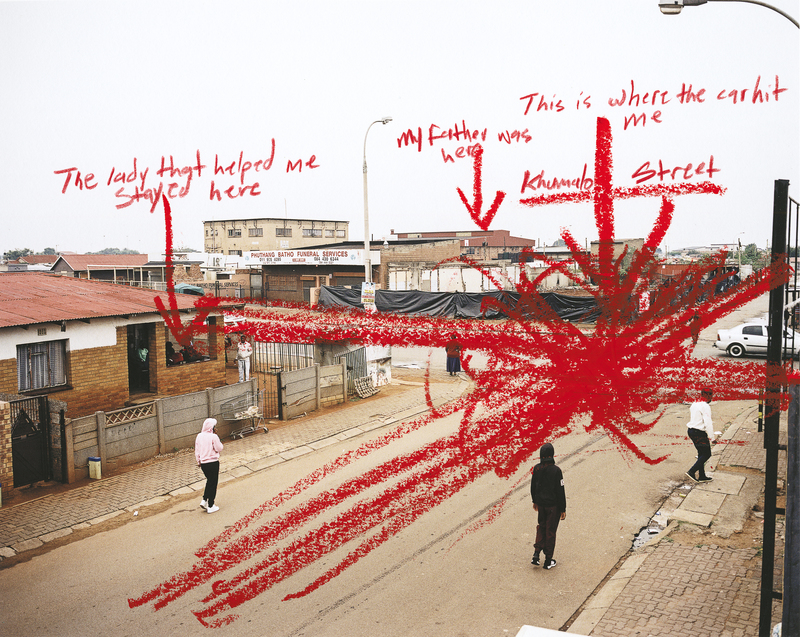

回到索貝克瓦的尋親之旅。「這是我被車撞的地方。」索貝克瓦用紅色蠟筆在照片上大筆加註,照片中是頗具歷史的Khumalo街頭,在約翰尼斯堡郊外因種族隔離而建的Thokoza鎮上。這條街破舊不堪塵土飛揚,更是1990年代的政治暴力和屠殺悲劇發生的場所。「我意識到尋找不僅與她有關,而且與我自己有關。」如同偵探的尋親公路攝影集成為一種自我治療,使他能夠面對個人悲傷,同時反思種族隔離暴力在南非所留下更廣泛的傷疤。

個人反思的深厚作品,同時讓人思考記憶、創傷、韌性和大小歷史如何相互交織。這不僅重溫了一個失蹤和底層人生的個人悲劇,鏡頭更凝視當今南非的複雜性,無論是體現那些不被看見的人,還是試著讓那些失蹤的人不被遺忘,深入探究社會結構,揭示南非社會尚未解決的後種族隔離傷口。

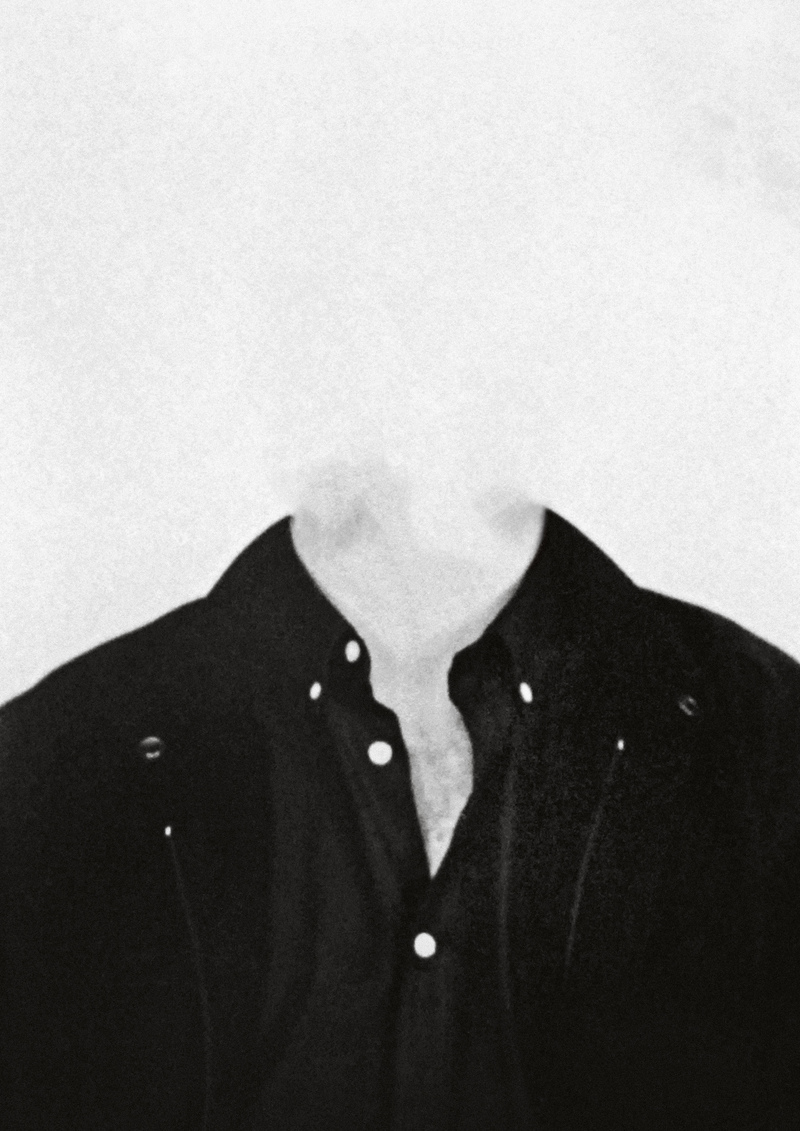

攝影書《207號房》的封面是一片雲霧繚繞的天空,中央露出一輪明月,既是烏雲逐漸散去的瞬間,又是從旅館房門上的鑰匙孔窺看。童年創傷事件後安德烈對父親的記憶全失,只剩下家庭照片和與父親離婚的生母的隻字片語。直到成年,親人才告訴他真相,並把當年《巴黎競賽畫報》(Paris Match,法國發行量最大的新聞週刊)上安德烈家慘案的腥羶社會新聞報導交到他手上。然而,眼前這些不堪入目的血腥影像並未使他踏上重建的旅程,而是直到自己做了父親。

1983年8月5日,再婚的父親在與家人前往科西嘉島度假的旅途上,在亞維農一家旅館與老闆等其他6人一起被謀殺,案件至今始終未能偵破。7歲的安德烈與同父異母姊姊在隔壁的房間裡,因驚嚇過度而失憶。40年後,安德烈舊地重遊並拍攝了那些他與父親可能一起旅行經過的、以及計畫中要去的地方;他將調查資料、新聞檔案和一些屬於父親的物品:護照、手提箱、鑰匙、手表⋯⋯與自己舊地重訪拍攝的這些照片結合,創作出一個探索記憶、悲傷、哀悼和療傷的系列。

他多年來一直在攝影和文件的十字路口創作,習於在世界各地拍照,基於地緣政治和詩意視野不斷思考影像的局限性、記憶的演變。《207號房》將鏡頭轉向自身,將調查、新聞和個人影像混合在一起卻拒絕滿溢的情緒,不論是當年的報導攝影或泛黃家庭照的重新格放都把缺席的留白詩意發揮至極。遠離任何悲情,從血腥的新聞中重新描繪出在記憶虛實之間搖擺的影像。

約10年的研究收集文獻、探訪人物,安德烈打開許多深鎖的門:去了亞維農慘案現場、在亞爾找到了當年案中的一名嫌疑犯、去了度假計畫中的目的科西嘉島、去了父親曾為法國外交部駐地的德國、也去了與父母一起度過童年的塞內加爾,透過走訪「回到」過去,追尋一段逝去的家族記憶。以調查文件A4格式呈現的書中展現一個療傷的旅程,視覺地重建與自己過去的關係。建構的記憶將觀者帶入了一種混合過去和未來的時間性,對事件真相的追求逐漸落空退去、轉化為解脫。

在《207號房》不少夢幻的影像中,鳥類似乎占了一個重要的象徵位置,一種輕盈、釋放、向上的詩意旅程。如同書封面的繚繞雲霧,真相逐漸消逝,驅散了藝術家的恐懼不安,終於從慘劇隔壁的旅館房間裡走了出來。

如何將抽象的概念具體化,使私密個人達到一種普遍性?答案或許就在於《207號房》將當年的各種檔案、報導摘錄、同父異母姊姊的電子郵件、藝術家40年後拍攝的照片整合在一塊的蒙太奇當中,難以言喻的經驗從中浮現,針對過去事件的調查實則成為對於將來的探索,創傷事件成為重建、虛構、想像自我身分認同的關鍵點,療癒的過程也正是一個自我再造的過程。

而在思考攝影如何重建真實之前,法國藝術家蘇菲・卡勒(Sophie Calle,1953)早已為我們示範了「自我虛構」作為療癒方法的可能性。這位「私小說」攝影的女王善於在真實與虛構之間訴說概念化的「私密」故事,曾於2010年獲哈蘇攝影獎的她,最為人知的作品應屬2007年代表法國出展威尼斯雙年展的《好好照顧你自己》(Take Care of Yourself,攝影書也有台灣代理):一貫的偵探「調查」遊戲加上私小說、人生和創作相互滲透的風格,年過半百的她將男友寄來的email分手信最後的結語當作出發點,邀請107位各行各業的女性從各自的專業來分析、重新詮釋這封分手信,記錄來自人類學、律師、精神病學家、喜劇演員、歌手、房屋中介等領域的女性,不同職業、性格的女性一次又一次地閱讀、重演這封信。

如同今天運用AI大數據收集採樣分析,她招喚「集體智慧」試圖撫慰自己失戀之痛,集結眾人抽離地處理個人創傷。一再重複觸動自己的痛楚,一次次的反覆之中逐步自我療癒,作品則間接記錄下放手解脫的過程。

多年來,她以虛構個人敘事挑戰公/私的界線,在影像與文字之間的偵探式創作直指影像中「缺席」的本質。《威尼斯跟蹤》(Suite vénitienne,1980)中,她跟隨一個陌生男人從巴黎來到威尼斯,以攝影講述了整個冒險過程。《尾隨》(La Filature,1981)中她請了一名私家偵探來跟蹤自己,並製作一份關於整天行程的書面報告以及一系列照片。獨特的創作過程包含行為藝術的特質,再透過影像和文字呈現。

女藝術家40多年前以偵探小說式的文學化影像,追蹤、描繪、虛構、重建一個「影子」一個介於虛實之間的存在,無獨有偶這無疑是史上許多藝術家後輩的重要參照。此外,調查的形式也呼應她關注的「消失」命題,如知名的《盲人》(Les Aveugles,1986)系列中她問盲人美麗是什麼?或問後天失去視力的人,最後看到的畫面是什麼?然後將黑白肖像,敘述文字和彩色影像「再現」一同展出。

這些招喚缺席影像的作品,喚起我們在虛實間擺動的記憶正如同失去親人留下的回憶,如同與某個畫面、物件的獨特私密關係,面對缺席成了一個重建創傷事件、重新創造回憶的轉機,而攝影則化為一種修復的工具,逐漸成形的作品成了路上關鍵的驅動力。

從蘇菲・卡勒的自我虛構、索貝克瓦的尋親影像,到安德烈的記憶重建,攝影作為一種在真實與虛構之間游移的療癒工具,其實一直在挑戰我們對「證據」的理解。而如果要在AI生成的時代重新思索影像「證據」,如果說人工智慧是在根據真實生成「虛構」,那這樣的虛實關係實則一直是藝術家擅長「研究」的場域,如皮耶・雨革(Pierre Huyghe)由大量檔案文件和影片組成的《第三次記憶》(The Third Memory,1999)對比電影《熱日午後》(Dog Day Afternoon,1975)與其改編的銀行搶案真實事件(與警方的談判更被電視台現場轉播),藝術家請來搶匪根據自己的記憶在鏡頭前「重演」事件,並將電影畫面與搶劫的「史實重建」並置。檔案、新聞與電影資料並列,觀者一如偵探重建我們自己的事件版本。虛構不斷融入現實(搶匪自白說他受到電影《教父》(The Godfather) 啟發),這無疑讓人沉浸在「真實」的複雜網絡當中,歷史也注定要被重寫或重構,而它「本身」更直接受到虛構的啟發。

布魯諾・塞拉隆格(Bruno Serralongue)早期讓他一砲而紅的《社會新聞系列》(Faits Divers,1993-1995)也同樣探索媒體、再現、真實與「原」事件之間複雜關係。一系列看似不起眼的公共空間則是在社會新聞上報後,他循著報導重返案發現場,極為「去戲劇性」地呈現事件的背景語境。展出時更將新聞報導文字印在影像下方,這在非常極限的「再現」和新聞報導對現實腳本化的背景下,創造出一個不存在的空間。

藝術家從媒體中選擇他的主題,媒體給定事件的官方版本,但攝影不僅再現一個事件,它重申、延長、闡述這個事件,他顯然相對關注新聞的縫隙,關注外圍和幕後正在發生的事。雖然他的拍攝對象經常與攝影記者相同,但他的工作方法卻截然不同,他不做紀錄而是試圖找到新方式探索主題的不同可能性,也就是事件周圍沒有引起注意的面向,因此展現一種近乎「不恰當」的觀點,藉以質疑攝影的客觀性、思索其局限性。他並不直接觸及事件,而是其上下文語境的無限複雜性。

與傳統的紀實影像不同,這些基於「史實、真實」的作品在現實與想像、紀錄與批評的邊界上產生新的空間,重寫現實並不意味著完全虛構,而是與現實建立新的關係。

這正是索貝克瓦與安德烈在尋親之旅中的發現。他們體認到「還原」事件、「重現」真相現場的不可能,轉而將鏡頭對準事件的周圍:種族隔離的社會結構、失憶後的詩意風景、那些在主流敘事中缺席的人與空間。攝影不再只是證據,而成為一種重新觀看、重新理解、重新建構關係的方法。

在生成式AI能夠一鍵製造「真實」影像的時代,這些創作提醒我們:關鍵更在於別開視線,看見周圍上下文語境中其他的、不同的面向,走出被創傷所定義、局限的視角觀點,這或許正是攝影之於療癒過去、歷史的最佳註腳。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。