讀者投書

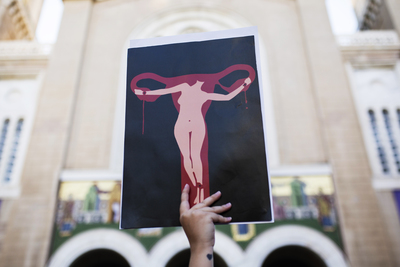

今年(2025)8月,公共政策網路參與平台上有民眾發起「刪除人工流產配偶同意權」提案,短短兩週即突破附議門檻,促使衛福部國民健康署(簡稱國健署)回應,《優生保健法》修正草案已完成預告。這項行動顯示社會對女性生育自主的高度關注,也再度揭開「誰能決定女性身體」的長久爭論。

事實上,早在此次連署之前,國健署於2022年便已提出修法草案,計劃將《優生保健法》更名為《生育保健法》,並刪除「配偶同意權」、修正未成年者人工流產的相關條文。草案原設計,若未成年人與法定代理人意見不一致,將由法院裁定是否准許。

然而,因為「未成年人工流產同意權」爭議,未能取得社會共識,使修法陷入停滯。

回顧歷史,1970年代的新女性主義運動以「隱私權/選擇權」為核心,倡議女性身體自主。呂秀蓮受美國婦運啟發,主張女性子宮不應受國家與父權家族控制。1984年《優生保健法》通過,使女性在特定條件下得以合法終止妊娠,雖未完全除罪化,仍是女性生育權推進的重要一步。

對照國際發展,生育權保障在不同國家呈現分歧。韓國憲法法院於2019年宣告墮胎罪違憲;墨西哥最高法院2023年更刪除聯邦刑法中的墮胎罪,要求政府提供安全醫療服務。然而,美國卻是背道而馳──聯邦最高法院於2022年〈道布斯訴傑克森女性衛生組織案〉,推翻了1973年〈羅訴韋德案〉(Roe v. Wade)的判決,否認墮胎為《憲法》保障的基本權利,導致多州嚴格禁止墮胎,使女性生育自主急遽倒退。

這一轉折提醒我們,生育權利的推動並非如輝格史觀(Whig history)的由蒙昧到進步的線性發展,權利的推進可能退後與遭受反挫。

美國的經驗揭示,憲法判決的轉向不只是司法結構問題,更反映權利論述的脆弱性。當墮胎被框限在「個人自由」而非「性別平等」或「生育正義」之下,它也更容易在政治保守化的浪潮中被推翻。

從美國的3起憲法判決可見,以「隱私權」為基礎的墮胎權雖一度擴張女性身體自主權,但有其局限。〈道布斯案〉以《憲法》文本與歷史傳統,來否認隱私權論述,反映出自由權的不足。更甚者,保守派大法官在否定隱私權的同時,又以「過去先例(〈羅訴韋德案〉與〈凱西案〉)未以平等權論證」為由,拒絕討論性別平等與墮胎權的關係。可以讓我們進一步反省,隱私權/選擇權作為墮胎權的權利論述基礎,是否可以讓女性的生育自主權獲得充分保障?

批判種族女性主義(critical race feminism)提出的「生育正義」(reproductive justice)概念,主張生育相關權利應涵蓋3個層面:

- 不生育的權利:免於刑罰與他人干預,自主終止懷孕;

- 生育的權利:免於國家或社會基於優生、貧窮或身心障礙而限制生育;

- 在安全健康的環境中撫育子女的權利:確保社會支持、平等保護。

此一概念提醒我們,生育權不僅屬自由權議題,也關乎平等權、社會權與文化權。對弱勢群體而言,國家不僅應保障「不生育」的自由,更應確保「能安全生、能有尊嚴地養」的社會條件。

因此,台灣在檢討《優生保健法》時,不應只聚焦於刪除配偶或法定代理人同意權,更需檢視法條內隱含的歧視性設計。例如現行仍將「身心障礙」列為可終止妊娠的理由之一,反映出對障礙者生育能力的否定與排除,與平等原則相悖。

總結來說,台灣若要真正落實女性的生育自主,應超越以「隱私/選擇」為中心的自由權框架,納入平等權與生育正義的概念。唯有如此,我們才可以進一步反思,當政黨以《人工生殖法》解決少子化,以挽救台灣的人口出生率時,才會意識到生育自由的代價與其限制。

或許,台灣的生育政策改革應先從《優生保健法》開始。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。