基輔現場

2025年2月,俄軍以冷藏卡車陸續運回757具烏克蘭遺體,其中一具被標註為「無法辨識的男性屍體」,最終竟被確認為女性。經DNA鑑定,死者身分確認為烏克蘭記者──羅什奇娜(Victoria Roshchyna)。

羅什奇娜的遺體不僅滿是瘀傷、刀傷與電擊燒傷,她的肋骨骨折,頭髮被剃除,大腦、雙眼與部分氣管缺失,法醫研判,這可能是為掩蓋被勒斃或窒息致死的跡象。其頸部瘀傷與舌骨骨折,亦高度指向遭人為勒殺。

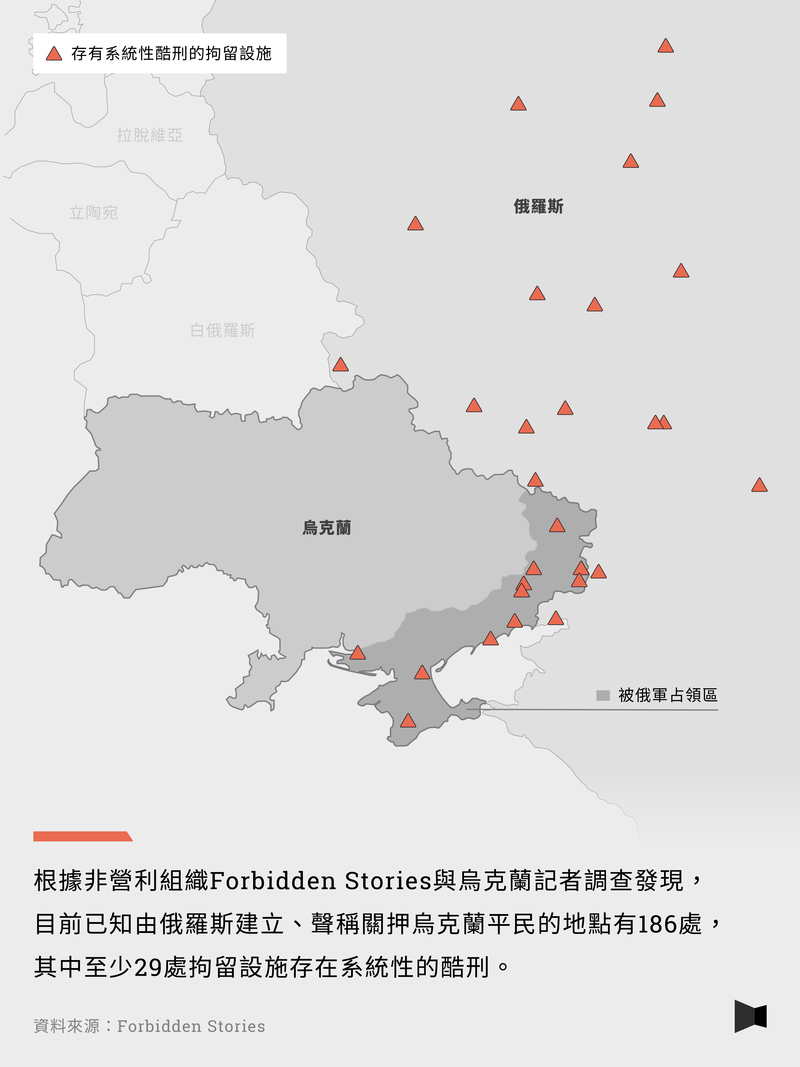

但殺死記者,卻不能扼殺她的報導故事。羅什奇娜殘缺的遺體,震驚國際新聞界,促成13家媒體、45名記者跨國聯手調查,試圖還原她的最後行蹤。羅什奇娜的最後報導,是調查俄軍在占領區內對平民與核電廠員工的非法關押。她從札波黎沙(Zaporizhzhia)出發,穿越2.7萬平方公里的土地,其中三分之二為俄羅斯占領區,但最終自己也成為被俄軍拘捕、殘酷凌虐的烏克蘭平民受害者之一。

聯合國酷刑問題特使愛德華茲(Alice Edwards)指出:「我們記錄到許多嚴重酷刑案例,包括模擬處決、反覆毆打、以電擊攻擊耳朵、生殖器與其他身體部位,水刑,甚至是威脅、實施性暴力與強暴。我們認定,這是俄羅斯國家機器有組織、系統性執行的戰爭政策之一。」

國際記者聯盟估計,目前已有1.6萬至2萬名烏克蘭平民被關押於俄羅斯的非正式拘留中心與監獄系統,這個龐大網絡橫跨29處被占領土地及俄國境內180多個設施。他們的身分橫跨記者、醫生、公務員與普通村民,但在美國主導的各種戰爭談判中,他們的命運,從未被提起。

《報導者》特約記者在基輔(Kyiv)近郊一處臨時安置中心,訪問到53歲的雅谷波娜(Olena Yagupova)──她是從俄羅斯「黑牢」中生還的少數證人之一。在被關押的半年裡,她經歷了凌虐、被迫拍攝官媒影片、甚至遭私下轉賣成為奴隸。帶著心理、生理嚴重創傷的她,仍接受了我們長達兩小時的訪談,語氣堅定:「我必須把那裡發生的事告訴大家,替那些已經沒辦法說話的人發聲。」

2022年10月6日那天,是雅谷波娜在俄軍占領下獨自生活的第7個月。她仍在公立醫院裡擔任檔案管理員,如常上班工作,如常思念自己隨烏克蘭軍隊在前線作戰的先生。三個孩子早已離巢,其中最大的女兒更嫁到了德國。在俄羅斯全面入侵前,女兒總是埋怨雅谷波娜:「妳怎麼都不來幫忙帶孫子,這算哪門子的祖母啊?」

過去7個月裡,攻入札波黎沙州的俄軍,在她所住的卡德城(Kamianka-Dniprovska)逐步鞏固占領:展開清查,拘捕當地的軍警、記者與社會運動者,之後輪到這些人的親屬;接著是發放俄國護照,吸收更多人進入情報網與在地治理體系。身為烏克蘭軍人之妻,雅谷波娜選擇隱藏丈夫的身分,好留在這座投入她半生青春的城市──她的第二棟房子正在整修,她期待烏軍能早日光復家鄉,她捨不得離開這裡。

那天,距雅谷波娜53歲生日不到兩週,她照常通勤上班,也如往常搭上下午3點50分的公車返家。但那天,家裡卻有人等著她。

「他們有三個人,兩個穿軍裝,另一個穿著黑色制服,是俄羅斯聯邦安全局(FSB)常穿的那種,他自稱是FSB官員,還給我看了證件,」雅谷波娜回憶,這三名陌生人聲稱接獲鄰居舉她「通敵」,他們知道雅谷波娜的丈夫是烏克蘭軍人,並指控她涉嫌蒐集俄軍情報、協助烏軍策劃反攻。

FSB幹員們在家裡翻箱倒櫃,就算一無所獲,還是把雅谷波娜強押進了警局問訊。一切發生得太快,雅谷波娜說自己其實大部分都是失神的,只記得審訊間的地上,擺了三件物品:水瓶、膠帶、垃圾袋。

審訊一開始,她就被膠帶綑綁雙手雙腳,固定在椅子上,頭套上垃圾袋,再用膠帶緊緊封死袋口。他們還命令她彎腰坐著──她後來才明白,那是因為刑求者需要足夠的角度與空間,好揮動裝滿兩公升水的瓶子,朝她頭部猛擊。

「我被水瓶打了幾次後,開始頭暈、想吐,意識斷斷續續,快要昏過去,卻因為被綁著倒不下來。但最痛苦的是被勒住脖子的時候──缺氧時,人會安靜地失去意識;可當被勒住,眼睛像是要爆出來,整個人會情緒崩潰。我掙扎得整張椅子都站了起來,最後連人帶椅摔到地上。」她說,自己的髖部就是在那一摔中受傷的。但也正因為摔倒,原本封住鼻子的膠帶鬆了些,她才終於能夠呼吸幾秒鐘。

在整個刑求過程中,雅谷波娜的眼睛始終沒被蒙住──這並非疏忽,而是刻意安排。她清楚地看見,那名穿著黑衣的FSB幹員就坐在一旁,冷眼監督著一切。而她的恐懼,正是他們施虐時最大的樂趣,「他們會拿槍指著我,說:『來玩俄羅斯輪盤吧!』然後把槍頂在我頭上,或者對準我的膝蓋、關節,威脅要打斷我的腿。」

審訊持續了4、5個小時。拒絕認罪的她,脖子被電線纏繞,一次次勒緊。接著,俄軍拿出一台轉動手把就能發電的野戰電話,接上電線,將電流導入她的四肢。

第一天的審問結束後,雅谷波娜被送往牢房。她的頭上被打破兩個洞,但因為膠帶一直纏著而看不到傷口,「我只知道毛衣和下半身全都是濕的──被我自己的血染濕的。」她全身痛到無法躺平,就在半昏死中度過黑牢的首夜。

「經過一晚,妳想清楚了嗎?有答案了嗎?」天亮後,牢房的門被打開,是前一天審訊她的人。但對方沒有真的想聽回應,而是立刻開始新一輪的毒打與施虐。這次,他們再度套住她的頭,將她拖出牢房、帶到雅谷波娜那棟還在裝修的半成屋。

「他們在穀倉裡發現了一面烏克蘭國旗。然後把旗子攤開在院子裡,大聲咆哮,踩著國旗吼:『我現在就要槍斃妳!』彷彿我在旗子裡藏了什麼軍事工廠的地圖似的。」

「我真的不明白,這到底哪裡有問題?太荒謬了。」雅谷波娜說這話時,憤怒得發抖。「在我自己家院子、我自己的穀倉裡發現一面烏克蘭國旗,這竟然也能算是犯罪?」

除了這面國旗,俄軍還在屋內找到她丈夫留下的軍服與軍靴,這些物品就成了她被定罪的證據──俄軍以此指控她是「極端主義者」。

被連續逼供了9天後,雅谷波娜被押到了一棟廢棄20年的舊宿舍,原來是《俄羅斯新聞社》(РИА Новости,俄語羅馬化為RIA Novosti)的兩名官媒記者準備要來拍攝她的「自白影片」,所以現場還拉來一批軍人、甚至先在牆上打出了幾個彈孔,以製造「交戰現場」的戲劇效果。

「他們問我:『妳想對烏克蘭的極端組織說什麼?妳覺得這裡被解放後會變得怎樣?』」但雅谷波娜說,她怎麼回答根本不重要──影片最後的內容,全被剪輯、重組,徹底扭曲了原意。

「我後來看到那段影片才知道,聽起來就像我在承認與某些人有聯繫,彷彿真的在執行什麼間諜任務。他們甚至在新聞裡說,因為我才害『其他人受苦』,其他人都是『支持和平的老百姓』。」

影片不只包含她被迫「自白」的片段,還搭配同日補拍的戲劇橋段。那天出現的幾名軍人,其實是來演戲的──他們在半成屋與穀倉中拍攝一場「攻堅行動」,並刻意放置幾件根本不屬於她的武器,作為所謂的「證物」。

這支經過設局、剪接與偽造的影片,就是雅谷波娜的審判。在她被關押的6個月裡,從未出現過任何真正的法庭審訊。「極端主義」的罪名,是在酷刑、脅迫與鏡頭前的「表演」中,被定下來的。

沒有審判,沒有登記,沒有人知道此時此刻的雅谷波娜在哪裡。根據國際記者聯盟的統計,俄軍占領區內「被消失」的平民可能多達1.5萬至2萬人。

在這段「被消失」的日子裡,雅谷波娜的生活是這樣的:每天一頓蒸燕麥,零下20度的低溫、結冰的牆壁、人滿為患的牢房,沒有水,沒有燈,沒有放風時間,也不能洗澡。每天必須唱俄國國歌、學習俄國官媒內容,俄軍還會進行抽考。

「你必須會讀、會唱!猶豫或答不出來的人就會被拖出去用警棍痛打。他們會把每間牢房的送餐口打開,讓我們親眼看見、親耳聽見有人在走廊裡被毆打。那些拒絕唱的人,尤其是男人,會被打得很慘。我看到很多人肋骨斷裂,有人腎臟被打壞、頭破血流、全身瘀血、整張臉腫脹變型。」

雅谷波娜說,這就是俄軍對在押者的「定期問候」。

「如果某間牢房沒有聲音,獄警就會衝進去揍人。」雅谷波娜記得其中一天,獄警口中的「好人」來了──那是俄羅斯派來的警察局局長和副手,他們強迫整個監獄唱國歌,持續了兩個小時。同時他們四處開啟牢房,把每個人拉出來痛打一頓。「到我們這間時,局長突然對我大喊:『我要打斷妳的腿!我要打碎妳的膝蓋!』他們把我帶到審訊室,他大喊『脫掉衣服,坐下!」』,然後用棍子打我。這就是警察局長,就是他們所謂的『好人』。」

那天,雅谷波娜被毒打了超過半小時,從尖叫掙扎,到口吐白沫、失去意識,警察局長才終於罷手。她之所以成為局長的眼中釘,是因為她不斷寫信,要求俄羅斯當局對她進行正式審判──她知道,只有登記成案,才有可能留下自己被捕的紀錄,也才有可能被外界發現、進而有被拯救的機會。但這些求助行動,也讓她成為占領當局鎖定折磨的對象。

2023年1月18日,雅谷波娜被抓走的第105天,俄羅斯政府對這些「烏克蘭囚犯」有了新的安排。

她被戴上頭套,押送至俄羅斯境內的另一處占領區。「一名代號『蝙蝠俠』的人口販子來接手我們,」她回憶,抵達某個檢查哨後,「蝙蝠俠」命令他們下車、摘下頭套,緊接著是一場為媒體安排的戲碼,「他要我們幾個人『齊步走』,配合一旁的電視台記者拍攝。我們搖搖晃晃,重拍了好幾次,還得對著鏡頭自我介紹⋯⋯最後,蝙蝠俠在攝影機前念出一份『驅逐令』,當場對我們宣判。」

拍攝結束後,他們又被載往另一座俄軍基地。「蝙蝠俠」將一把鏟子丟給他們,語氣嘲諷地說:「現在,是時候為俄羅斯聯邦工作了。」

事實上,雅谷波娜的新身分,是「隨軍奴隸」。她像是牲口一樣被占領勢力給賣掉了。那支鏡頭前宣讀「驅逐令」的影片,本意是用來「證明」她已不在當地管轄範圍,實際上,她只是被轉送到另一處,淪為俄軍占領勢力的隨軍奴隸。

她被安置在一棟釘死窗戶的廢棄建築裡,與另外17人擠在兩間相連的房間裡,其中3名女性、15名男性。

「我們全是俄羅斯全面入侵後被抓的人,每個人的背景都不一樣,有企業家、農民、議員,甚至還有個擁有連鎖店的百萬富翁,」雅谷波娜說,這18人由一名高級軍官管理,每晚會收到隔天的「工作指令」:挖戰壕、清理戰場、掃雷、洗軍官衣物、煮飯⋯⋯不從者就是處決,他們就只是俄軍的「隨軍工具」。

「在紀錄上,我們這些奴隸根本不存在,」雅谷波娜表示,只要有高層來訪,這18人就會被藏到地下室,「不能讓任何人知道我們在這裡,連俄軍內部也不行──因為我們的存在是非法的。」

他們甚至被派往前線,挖出連接戰地與後方的地下通道,好讓俄國官媒誇耀軍隊效率。雅谷波娜觀察,他們之所以被「挑中」,不是隨機,而是針對有資產可奪的人下手。

「我們這些人全是社經中上階級。被抓走後,房子、車子、電視全被搶了。和監獄裡的其他人不同,我們是必須要『被消失』的人,而隨軍勞動至死,就是最乾淨的消失方式──因為我們永遠不會回來。」

直到某次被派往前線挖戰壕,一名俄軍士兵突然心軟讓他們撥打電話,有人才趁機聯絡上家人並向俄國境內的朋友求助。幾經周折,離譜的奴役行動才終於曝光,引起外界壓力。

2023年3月14日,俄羅斯內政部刑事偵查處出面,18人被審問兩天後終於獲准返家。獲釋前,俄國刑事人員還荒謬地向眾人分發名片,表示「如果再被抓作奴隸」可直接聯繫他們。

「他們放人時還嚴厲警告『你們別再做壞事,以免損害俄羅斯警察的形象』。」雅谷波娜罵了句髒話:「搞什麼?從頭到尾錯的不是他們嗎?」

獲釋後,雅谷波娜終於活著回到卡德城──但那早已不是她離開前的家。屋內早已被洗劫一空,家具、窗戶、鏡子全數拆走,就連她飼養的小狗也遭人射殺。

「鄰居看到我都嚇了一跳,沒人知道我已經被釋放。」她說。但還來不及敘舊,街坊四鄰便紛紛警告她:俄軍既然沒能「依法」讓她消失,就絕不會放過她。只要知道她還活著回來,一定會再動手。她的女兒也立刻警告母親:別待在家裡,別上街,愈快逃出卡德城愈好。

不能待在自家的她,找到一位獨居老婦人暫時收留。但雅谷波娜的行蹤,仍被鄰居的監視錄影機拍下。某次她冒險回家整理殘餘物品時,俄羅斯警察再度現身,將她團團包圍。最讓她毛骨悚然的是:站在門前的,竟然正是2022年10月6日那天登門抓她的同一批人。

他們惡狠狠地質問她:「妳憑什麼能夠回家?」語氣中帶著毫不掩飾的威脅和惱怒,他們計劃竟然被破壞了,警察揚言要讓她「再消失一次」。

但這回,當被逼到絕境的雅谷波娜掏出那張俄羅斯刑事人員留下的名片時,情況卻出現戲劇化的轉變。其中一人撥通電話,三人在屋外低聲交談幾分鐘,然後,出人意料地什麼也沒說,轉身離去。

占領區的警察並沒有放棄對雅谷波娜的威脅。她知道,再不逃,就會被滅口。

最後一次警察上門,就在她準備偷渡離境的前一天──顯然,消息已經走漏。 「妳必須待在家裡,警察小隊可能會隨時來檢查,」登門的警察冷冷說道,「這是警察局長的個人命令。」雅谷波娜這才確信:自己所經歷的一切──財產掠奪、被迫拍宣傳片、獄中的羞辱與奴役──都不是偶發,而是系統性的安排。

在占領區,每一位平民對軍方與警政系統來說,都有其「用途」;而一旦「被消失」,就成了滿足這個體系下個人與集體利益的工具。

返鄉後,她在醫療機構接受檢查,一一鑑定身心受到的嚴重影響、傷勢,但終究是成功的活下來了,帶著創傷,與丈夫重逢。

2025年3月,雅谷波娜在基輔近郊的安置社區與《報導者》對話。那是一片田野中搭建的臨時聚落,容納了約500個從占領區逃出的家庭。她堅持在一面旗子前受訪──那是她成立的非營利組織的象徵,她說,這是為了繼續替那些「被消失」的平民發聲。

諷刺的是,正是靠著俄羅斯官媒強迫她拍攝的「自白影片」,她才指認出其中一名施暴者的真實身分:揚・扎涅夫斯基(Yan Zanevskyi)──「他是亞努科維奇時代(親俄的前烏克蘭總統)烏克蘭安全部門的高官之子。沒錯,就是他。」

目前,雅谷波娜已在烏克蘭與國際層級提出,就俄軍占領暴行提出刑事訴訟。她甚至還試探性地寄信給俄羅斯聯邦調查委員會,然而俄方的回覆卻荒謬地讓她無語:「占領區屬於頓內茨克人民共和國聯合軍隊管轄,其行為與俄羅斯聯邦無關。」

重獲自由的雅谷波娜,身心飽受創傷。至今,她仍受刑求導致的腦部後遺症與創傷症候群所苦。但與其專注醫療復健,她選擇把更多時間投入自己創立的非營利組織,持續為俄軍占領區中的受害平民蒐集證詞、揭露真相、協助救援。

「我必須這麼做,否則我永遠無法真正走出那場牢獄,」她說,自己沒有沉默的權利──還能活著,是種幸運;而那些死於酷刑、至今仍被囚禁的人,需要有人替他們說話。

這是她通往真正自由的方式。

「我每天都在想:如果我無法讓那些凌虐我、控制我的人被定罪,萬一有一天,我在世界某個角落再次遇見他們,我該怎麼辦?」她一直敘述著那個夜裡揮之不去、從未停止的夢魘:

場景是在某座歐洲城市的火車站。他朝我走來──那個想要殺我的人。

我應該裝作不認識他嗎?我該怎麼面對?會不會又被他帶走?我要怎麼檢舉他?怎麼證明他曾是軍人,是罪犯?

而且,他絕對不是唯一一個。他們很多,我終將再遇見他們。那時候,我要假裝不認識,靜靜地從他們身邊經過,好像他從來沒試圖殺過我?

我想,我要嘛裝作不認識他,要嘛就掐住他的脖子──但那樣,警察會來抓我。所以我們需要的,不只是讓他被認定為戰爭罪犯,還要被認定為國際罪犯。

如果我選擇沉默,假裝遺忘了他們對我做過的事,接下來呢?我是不是就得和他們一起搭火車?一起站在月台上? 我其實想走過去對他說:

「年輕人,你好。你打過我,但沒把我打死。現在,我活下來了,但代價是糖尿病、壞掉的大腦、傷痕累累的身體──我整個人生都被你們打壞了。」

雅谷波娜說,她深信終有一天,自己會再遇見那些凌虐、甚至殺害無辜平民的兇手。但她真正害怕的,並不是他們本身,而是「害怕自己不知道該如何面對一個不正義的世界」。

也因此,她無法接受當前國際社會對「和平協議」的討論方式。不是因為她不願放棄領土,而是這樣的協議不會帶來和平,也沒有正義。只要占領區的罪行不被揭露,責任不被追究,她就永遠無法真正走出那座牢房,也永遠無法獲得自由。

雅谷波娜的丈夫如今已從前線退下,訪談過程中始終靜靜坐在一旁,關注著妻子的情緒與身體狀況。但當談到「和平協議」與停火問題時,他終於開口:「我累了。我從1992年當消防員,2019年就志願上前線,這一次又再入伍。」

拄著拐杖的他,用「筋疲力盡」形容自己。而這份疲憊,也正是當前烏克蘭社會爭論的起點──人們爭執誰該服役、如何徵兵,但敵人卻不放過任何一個挑起分裂的機會。

此時,雅谷波娜談起遠嫁德國、曾責怪她沒空帶孫子的女兒,「你知道嗎?我為什麼敢在獄中寫信、敢告狀、敢對抗那些警察?是因為我女兒的一張紙條。」還困在占領區時,她收到遠方女兒想方設法送來的包裹。

「她在糖果裡藏了一張小紙條,寫著:『媽媽,我們非常愛你』,背面是:『我們很快就會見面。』對我來說,那就是全部──我知道我會活下去,我會逃出去,因為孩子這樣寫了。就算那只是一張薄薄的紙,但這些話給了我生命的意義與希望。」

她轉頭對丈夫說:「你知道(占領區黑獄)裡面還有多少人嗎?每個人都在等這樣一個生命的意義,他們在等待、也在相信。而我現在已經可以去看我的孫子們了。所以我們必須繼續走下去──那條通往自由的路才會真的存在。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。