無論傾慕或批判,「稿紙糊成」的朱家都是台灣文學界一道不可抹滅的濃烈風景。小說家朱西甯和翻譯家劉慕沙終生筆耕、作品無數;少年時期的朱天文、朱天心創辦《三三集刊》,呼來信仰三民主義、「張腔胡調」的愛國文藝青年,兩姊妹在1980、90年代更是風靡文壇的時興作家,文學創作和政治參與皆醒目,誰人架上沒放幾本她們的書。直到現在,她們的筆也尚未擱下,還像苦行僧孜孜矻矻地寫。

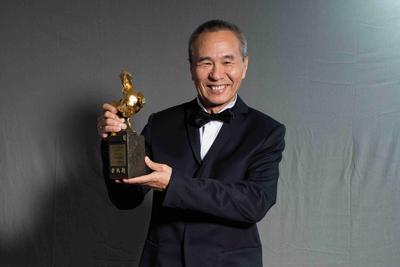

為留下台灣文學的經典時刻,目宿媒體自2011年推出《他們在島嶼寫作》系列紀錄片,以影音為作家作傳。如今第三系列走到「文學朱家」,上集《願未央》由朱天文執導,回望朱西甯、劉慕沙攜手走過文學路;下集《我記得》由作家林俊頴記錄多年好友朱天文、朱天心兩人的創作生命。紀錄片上映前,《報導者》專訪朱天文與朱天心,談從父母到女兒的傳承、反思與對話。

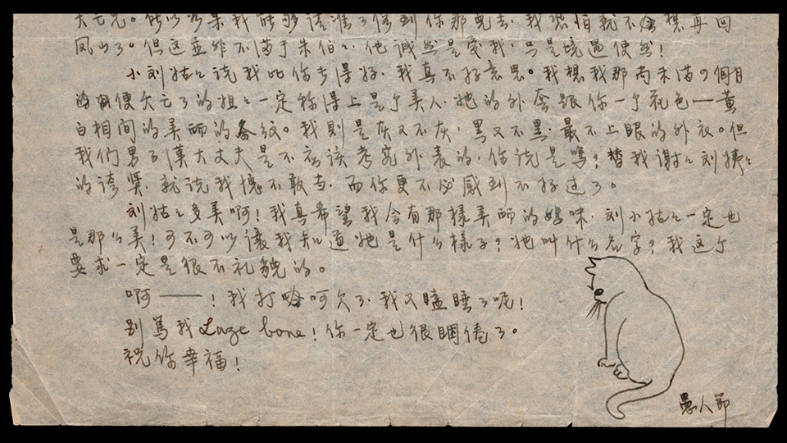

客廳裡,三個女人和貓。褪去文人議論鼎沸,此刻朱家是全然私屬的。牛皮紙袋上題著「非情書」,大姊朱天文說那娟秀的字跡,一看便知出自父親之手。1954年,放棄杭州藝專學業來台從軍的朱西甯,是陸軍官校的上尉繪圖官,和他魚雁往返的則是家中經營診所、甫從新竹女中畢業的劉慕沙。

在桌面鋪平父母最燦爛的青春,那年他27歲、她19歲。二姊朱天心和小妹朱天衣分飾父母,各就各位讀起書信:

「一切的事業都不怕平凡,唯有文學不能平凡。因為文學不是換取生活的工具,文學不是換兩盒便當吃吃,混飽了肚子就算了的,文學乃是延長生命的永恆的靈魂之寄託。就以我這個最可憐的起碼作家來說,27歲,在整個宇宙的生命中,該是多麼短促的一剎那,可是即或現在我就死了,也不足畏了,我已留下了30萬字的作品,至少在百年後、千年後,我的靈魂的聲音,仍還會在千萬個讀者的心靈上震顫。」 ──節錄朱西甯給劉慕沙的第一封信

紀錄片《願未央》中,女兒們攤開日記和書信召回遠行的父母。起初猶豫,公開私密對話是否驚擾逝者,「即便是父母還是有一種敬畏的,要拆開嗎?他們的文學成就昭昭在目,有必要把他們也許不願意給人看的東西公布出來嗎?」首次執導的朱天文,試圖用訪談和作品再現父母的人生,「可是不夠,剪不出來,真的是撞牆。」

幸虧在信件堆尋得父親同意的線索。朱天文說倖存的書信共123封、超過30萬字,由於家庭背景和社會氛圍,當年雙方祕密通信,積到藏不住就拿去燒,直到劉慕沙決意私奔,才將剩餘的信先寄出。朱西甯允諾會悉心保存沒燒掉的信,留待老年回首,「信裡就有一句,而且留給我們的孩子看的話,讓他們知道當年父母怎麼奮鬥,未嘗不是一件好事。」朱天文說,這段話總算撫平「窺視」的歉疚。

紀錄片拍攝時,三姊妹都已年過花甲,信中人卻是20多歲的少年,朱天文形容這是最晚認識的父母親,「有史以來,他們永遠是你追趕、保持距離的親人,可是突然這麼真實、純真的一對年輕男女在你面前出現,那個感覺是很奇特的。」

至今筆耕不輟,在文壇各有一方國度的姊妹,訝異父母親甚早便視文學為終生志業,在那個年歲她們可還無法篤定。朱天心慶幸,「我們看過很多人少年的時候立大志,到後來現實磨損,走樣的走樣、離開的離開;但你會看到他們用後來的一生,見證當初那顆黃金一樣的心,所言不虛。」

雖是「非情書」,文學理想外當然也有愛侶的綿綿情話,換來女兒唸讀時「好嚴肅喔」、「真會說啊」等親暱調侃。《願未央》的剪接指導廖慶松認為,正是三姊妹充滿默契的互動和對話,讓傳主在片中復活。朱天文以奇幻小說比擬,父母即便拍不到也不在場,卻意外借聲音穿越時空而來。

「感謝父母賜給我一份與生俱來的文學天賦,使我自幼至今把文學當做生命一樣的酷愛,甚至寧願犧牲一切走向文學。⋯⋯我的命運似乎也注定了我不可能留在繡房做小姐、做富有之家的少奶奶。⋯⋯他從不修飾自己,他的相貌也贏不了我的心,然而他有一種內在的美,那在對他未有瞭解的人所不能發現的美,才會使我離不開他,需要永遠的和他在一起。」 ──節錄劉慕沙私奔後的第一封家書

在苗栗銅鑼客家小鎮,外省人是婚配市場最末流,朱天心回憶當時小鎮還流行「嫁給外省人不如剁給豬吃」的說法。劉家的情結尤其難解,劉慕沙的大哥就讀新竹中學時加入讀書會,被懷疑左傾判感訓,出獄已是大學四年級。長子入獄對劉慕沙的父親帶來重大打擊,對外省人和國民黨更沒好感。

大家閨秀愛上外省軍官,一切得偷偷來。劉慕沙熱愛網球,趁著到台南比賽和朱西甯約會,崇尚自由的她最終選擇離家出走。自從同住鳳山宿舍,朱西甯為得到女方家長祝福持續寫信,由劉慕沙譯成日文寄回家,總沒回音。兩人打算公證結婚,劉慕沙只得登報聲明「脫離父女關係」。雖不回信,放不下女兒的劉家託親戚循線找人。

「外公派了他的弟弟,我們喊叔公,他在高雄的煉油廠做事,按照地址去看看到底是怎麼回事,看到我媽媽在門口升煤球爐,升得整個都是煙,」朱天文笑稱那簡直是個電影畫面。這麼一牽線,劉慕沙在婚後隔年首次返家破冰,也才有朱天文出生時的全家福合照。

朱天心說朱西甯曾提及此事,「爸回去發現有一盆洗澡水,我媽媽留了紙條說要回家,洗澡水還有點溫度,我爸爸掉著眼淚把水裝在保溫瓶裡,因為他覺得媽這輩子可能不會回來了,至少還有一個紀念物。」直到實際接觸,劉家父母才翻轉對朱西甯的印象,「斯文有禮、知書達禮,見到父親就OK了。後來關係是很好的,我爸覺得好吃的,一到(劉家)就是全部煮上來。」朱天文說,父親的再三道歉換來外公和外婆諒解。

搬至景美後,「朱家餐廳轉移陣地,繼續免費供應,而且擴大規模,為文學青年『售後服務』,進入慕沙自謂的『鼎食期』。那等盛況,無需我贅言,凡參與者心底自有一筆帳。」季季側寫,劉慕沙把翻譯稿費拿去買餐盤,還有人拿食材請求「代客料理」。朱天文形容家裡人多時,吃飯像拿破崙方陣,一批撤退再換另一批上桌。

人們來朱家求知識也求飽餐,卻讓姊妹走上與父母相反的待人之道。「我那時候就會說,這是來混的、這是圖口飯、這是來蹭的,當然也會看到很素樸的、對文學虔誠的心,但我就覺得花這麼多時間不值得,一直在我爸旁邊說個不停。」朱天心替朱西甯不平,嘆珍貴的寫作時間白白流逝。

「我父母待人不問後果和回報,幾乎也不設限、不設防,所以我們都反叛了,變得非常孤僻。」朱天文大方承認。朱天心更進一步問,「如果拿80分對壞人的話,請問好人來的時候,你拿什麼對待他?」信奉快意恩仇的俠女揭示:「對壞人狠狠地壞,對好人的好才有價值,不然也就是抹平一切。」

女兒們明白父親作為世故的小說家冷暖在心,只是「熱眼旁觀」。不過她們沒興趣當「中央暖氣」,行走江湖當惜情如金,正如她們在文學路上孤身拓荒,雖千萬人吾往矣。

作為「文學世家」,朱家在台灣既有忠實書迷,也富爭議色彩。

1970年代鄉土文學論戰,朱西甯為文指鄉土文學過度強調台灣「本土意識」,可能流於地方主義,縮小民族文化的氣度格局。朱西甯的寫作直面農村發展現實,其代表作《鐵漿》和《旱魃》更被中國作家莫言大力讚賞,但在文學陣營分類上則多被歸為反共軍旅作家。兩姊妹表示,父親力求小說文體的創新和變革,標籤並不公允。

即便如此,時代從不慈悲。世紀末的鼎盛,伴隨各方人馬的爭辯和評論而來,隨著身分認同議題的白熱化,文化界一度掀起「朱天心現象」,社會學者吳忻怡形容,支持者和反對者各自搭上這班論述的火車,敢言敢行的朱天心成了眾人各自投射和解讀的火車頭。

借《我記得》為片名,這也是朱天心文風劇變、轉入政治批判的代表作。《我記得》在1989年出版,那年正是六四天安門事件,《自由時代》主編鄭南榕自焚,侯孝賢的《悲情城市》上映,社會改革風起雲湧。一度是榮景、是主流,在時代大浪下也成了被淘洗的一群。紀錄片中不諱直面文學和政治的關係,回應兩姊妹投入社會參與和書寫選題的「政治不正確」。

片中朱天心解釋,積極的社會參與,是為了還給文學該有的空間。把小說當成理念的傳聲筒,她也未嘗沒掙扎過,「我最終還是選回站穩文學的立場,我覺得沒有任何一個了不起的主張或信念,可以踩在文學的頭上而過,要是你連你唯一會的、最卯足力的這一項都輕易讓渡掉,不要去怪別人說文學是為主政者、為大多數人服務。」

朱天心比喻,有些題材的醞釀就像看一條鯨魚,以為是島,唯有耐心等候牠換氣,才見其頭尾,可一等也許要30年。「那時候你想控訴、打倒的人,已經煙消雲散,有沒有文學和小說,大家還看不看,就不是我在意的。否則今天文學的閱讀萎縮到這個地步,你還要幹這個傻事嗎?有時候得不去把後果想得這麼清楚,甚至是迴避的,不然根本一下就該認輸了。」

逆潮流而行的不只朱天心,朱天文形容,一家幾代人都像聽見遙遠的鼓聲,總是不與時人彈同調。朱西甯的遺作《華太平家傳》,從其祖父輩一路寫來,朱天文評析一生歷經戰亂顛沛的父親,是以實然素材來打造他想像中的太平盛世,「我可以打造出我的黃金國度,小說的虛構部分,其實就是以現實為基礎的不滿足,這世界為什麼是這樣?我希望它是怎樣,所以從現實裡頭多那麼一點,這是小說在做的。」

不向民意妥協,不為討喜而媚俗。解釋《三三集刊》發刊詞寫的「文學不能民主化」,朱天文說,只要有經驗的人都明白,創作就是自己的獨裁。參與電影製作多年的她打比方,「即使一個導演在統籌的時候,要做什麼、不做什麼,也是自己決定,不能說這個可以、那個可以,就什麼都沒有了,你的特色都沒了。『文學不能平凡』,就是你獨特的眼光,你怎麼看世界的那個東西,那怎麼能民主呢?」

在曾經美如宮殿的純文學傾頹如廢墟的此刻,朱天文和朱天心一致同意,文學的價值不由排行榜決定。

唯有鑑賞力是文學價值的度量衡,那麼從何而來?回到原點,走進朱家的書房,朱西甯和劉慕沙在書桌並肩創作,海量的書籍是孩子們探索的大觀園。

朱天心回憶,父母一直秉持開卷有益的精神,「我爸他很小的書房,四壁的書,從我們識字以後,就是完全開放的,沒有告訴我們說哪裡是禁區,哪些書你年紀沒到不要看,或是先看哪個,」於是她12歲就讀《羅莉塔》,「覺得要是這一生能寫出我的《羅莉塔》的話,這輩子就來得不虛此行。」

閱讀的自由,讓文學共和國的基因譜早早分化,孕育出兩姊妹不同的武功路數──朱天文偏愛《紅樓》,朱天心喜好《西遊》。即便同住一屋簷下,生活99%重疊,以寫作者來講取材大不利,但人的質地差異給出不同答案,「文學實踐是一個非常奇妙、也非常慷慨的東西。只要你付出,它產生出來的常常超過你自己所預想的。」朱天文稱其為文學的奇蹟。

文學家族究竟如何煉成?自嘲朱家是父母和女兒都敷衍著做,父不父、子不子,滿足基本生活,其餘心力都奉獻給理想。朱天文說朱西甯只要動筆,全家鴉雀無聲,劉慕沙用各種方式哄,甚至把孩子通通帶出門,「大概從小就覺得寫作是最重要的、家裡最大的一件事情。你知道做文學這件事情,就是全力以赴,不要想在這裡頭去獲名獲利,你寫下去,那是附加的身外物,就是專心致志做你該做的。」

兩姊妹回憶,當年父母的存款常常都是赤字,還是能帶大三個孩子。朱天心和同是作家的丈夫唐諾證明,從事文學總能活下去,如今夫婦倆依然住在朱西甯留下的辛亥路老宅中,把物質生活降到最低。朱天心說靠著文學獎的獎金,能獲得「不寫的自由」。

自然養成的環境就如海水,魚兒身處其中不自知。朱天心回憶,父母從來不暗示她們必須投入文學,就連姊妹們投稿獲登,朱西甯的回應也是淡淡的。「不然我們可能什麼都會做,就是不會去拿起筆來寫,那個叛逆的個性。只有在寫作的這一刻,你會抖擻精神、動員身體的每一個細胞,當所有選項消去的時候,還是覺得這是最有意思的事情。」

朱西甯在家平等待人,姊妹拿小說給他點評指教,朱西甯通常也只修正標點符號和錯別字,朱天心表示,「他不會去隨便改,因為他覺得每個人獨特生命不同,連失敗或寫得不夠好都是有意義的,只要繼續努力,可能下一季就會有不同的東西。」

只道是創作同行,卻忘了他是父親,直到生命的最後一段路。

朱天文說,朱西甯一向不麻煩人,在家裡什麼事都自己來,不請兒女幫忙,「所以他在醫院的時候,天衣可以幫他按摩,在我們來看都是很意外的事。」父親罹癌,三姊妹輪班照顧。朱天文當時正忙著電影《海上花》要到坎城,病房裡朱西甯交代完正事,兩人就各看各的書。

但朱天心總要父親鍛鍊體力,推輪椅在醫院裡走個一圈,朱西甯於是打探消息,先休息等女兒來「操兵」,朱天心後來才意會到,「我其實非常幼稚,因為我好像不覺得他是癌末,還覺得自己是15歲、他是40歲,他永遠會是個強者,不會老、不會衰,我好像永遠是那個可以頤指氣使的,他也就順我的意。」

朱西甯在三個女兒面前各有應對之道,直到多年後,她們才繼承父親留下的「遺產」。「他真的跑在很前面,給了我們面對死亡最好的樣貌,這都是到你後來年齡到了、經歷過了,才懂得父親所給的生命模樣跟模式,」朱天文悔恨地說,不只是面對生命,看待文學的態度也欠父親一個遲來的公道。

「曾經我們覺得要做天下事,所謂的公共知識分子,現在來講,其實都分心了。就像我說的,人的一生只能做一件事情,把它做到極致,人的一生只能實踐一件東西到底。」從辦《三三》開始,朱天文回想自己看輕小說的技藝,不再讀父親的新作,再次重讀已是父親離世後。

唐諾說,朱西甯是職業小說家,朱天文和朱天心頂多算業餘。「他覺得我們像是沒落貴族的詩人,記得一個黃金美好的時期,天氣很好就想說來寫首詩,天氣不好、時局不好,就悶在家裡。」唐諾被朱家姊妹取名「大教練」,是家裡寫作最勤的人,拖著朱天心每天到咖啡館報到,從早上10點寫到下午3點。朱天心說,「我們(姊妹)好像老是會把動保的工作擺在第一志願,永遠是做完了,殘存的精力才來面對(寫作),他覺得這個順序是不對的。」

如今,父母堅持一輩子獻身文學的誓言,是她們有目共睹的路牌。

「現在基本上是屬於倒數的時間,沙漏是倒放,只能希望自己身體夠好,能夠活到像楊絳一樣。」朱天文常抱怨時間不夠,她說人生活到現在,感覺回饋如泉湧,以為忘掉的、不可能寫出來的,都有可能,是好時光到來。「只有小說可以有那把鑰匙讓你去看世界,是我比較需要它,而不再是我還能夠貢獻它什麼。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。