精選書摘

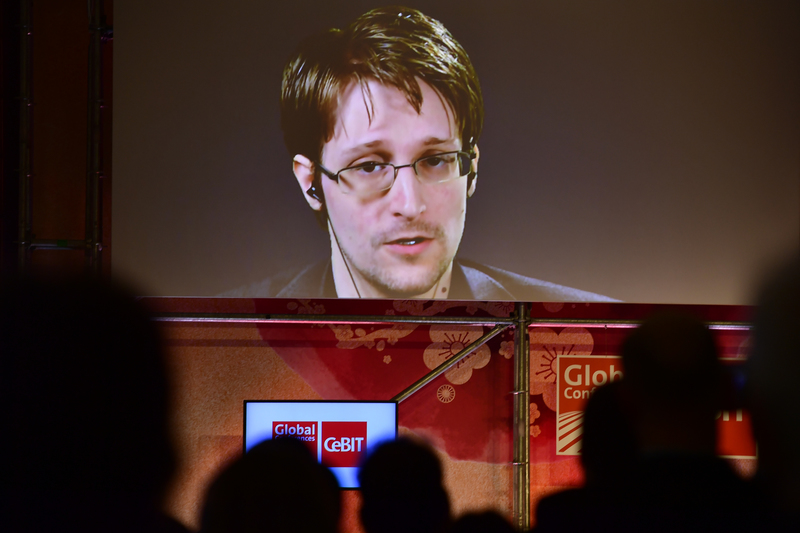

「五眼聯盟」是由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的國際情報合作組織,自1956年成立以來一直相互交換情報和技術,共同整合資源:從納粹間諜、二戰解碼專家、史諾登(Edward Snowden)洩密,到俄烏戰爭以及中國的最新發展,持續塑造全球事件,影響著當今的局勢。即使五眼聯盟在20世紀後半葉的重大事件上,扮演重要角色,其存在卻遲至2010年才為世人所知,且對外公布的文件多達三分之二內容遭刪節,呈現空白。

前英國《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)國安記者理查.克爾巴吉(Richard Kerbaj),在任職調查報導記者期間與情報聯絡人及情報頭子交流,並花2年時間梳理歷史文件,採訪超過100名現任與卸任情報人員、外交官與偵查員,以及從事密碼破譯與情報臥底的傳奇人物家屬。他也採訪各國領導人,如英國前首相梅伊(Theresa May)、卡麥隆(David Cameron),以及澳洲前總理吉拉德(Julia Gillard)與滕博爾(Malcolm Turnbull)。

《五眼聯盟情報組織的真實故事》是克爾巴吉的第一本著作,他在書中首度還原國際重大事件背後被掩蓋的真相,完整揭開五眼聯盟從冷戰發展至今祕辛,透過情報員、叛徒和間諜、目標人物驚濤駭浪的情報人生,他們的成功與失敗,串連跨越80年的人、事、物,完整呈現五眼聯盟歷史和其複雜性。

本文摘自《五眼聯盟情報組織的真實故事》一書結語,經商周出版授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改寫。

軍情五處(MI5)前處長艾凡斯(Jonathan Evans)勛爵透露,正是這樣的緊密合作關係,讓五眼聯盟得以更認識對手,有效應付。特別是跨國與非地理性質的安全威脅,如恐怖主義與俄國這類國家的網路駭客攻擊。他說:「25年來,針對包括俄國在內的網路領域共享情資,讓軍情五處事先取得潛在威脅預警。大家遇到的情報與擾亂威脅都很相似,對手採取的手法也如出一轍。發現並對付這些威脅的方法,就是靠合作。」

政府通訊總部(Government Communications Headquarters)前部長羅班(Iain Lobban)爵士有同感:「以偵獲並破壞極端主義或恐怖主義活動來看,這些活動很少是源自個別國家。分享收集到的原始資料、開會討論分析成果、針對各式主題或威脅通報交換意見,這些都是好事。但總的來說,在可靠夥伴國家的支持下⋯⋯反恐激發我們與五眼聯盟以外的夥伴國家共享基礎情報收集與處理『本事』的動力。」

聯盟情報單位儘管各自獨立,卻因為聯盟五國共享情報、聯合行動的關係,而愈來愈互相依賴。儘管如此,有時候某些聯盟單位會將自己的情報核定為「非本國人不得參閱」(NOFORN),不讓人接觸,即使是五眼聯盟成員也不例外。成員國分享給美國的情報,有時候會被美方情報單位重新核定密等。曾經督導軍事、情報與網路聯合作戰行動的英國戰略司令部(Strategic Command)司令理查.貝倫斯(Richard Barrons)爵士暨陸軍上將指出:「我方提供給美方的情報,經常掉入他們的體系一去不返,被他們核定為『非本國人不得參閱』。這只是在說明美國體系的運作模式,特別是大約18個單位之間的關係。」但也因為美國情報能力無可匹敵,聯盟其他四國才會更加安全。貝倫斯表示:「美方情報讓身處在得天獨厚俱樂部的我們,變得更安全。」

- 身分公開的情報人員

- 官方掩護的間諜,表面上可能擔任外交官、軍方人員、大使館和文職支援人員

- 非官方掩護的間諜,表面上常從事商業、學術或貿易工作

聯邦調查局透露,五眼聯盟從事人員情報的單位,雖然不像從事訊號情報的單位受到正式協定的約束,卻仍遵循一套以信賴為基礎的情報分類制度。掌管紐約分處的該局助理局長麥可.德里斯科(Michael J. Driscoll)指出:「我們的網絡有為五眼聯盟內建專門稱號,以利隨時分享情報,各式各樣情報都有,人員情報也包括在內。因此不需要再設置特殊管道確保情報可以分享給這些夥伴成員。這已經是制度的一部分。」他也提到,五眼聯盟各國情報能力固然不差,但當能力集結在一起時,自然變得更強。德里斯科說:「我們意識到合作會明顯讓資源更強大。某方面來說,這會造成另一種依賴。」

不論成功或失敗,夥伴關係的本質就是榮辱與共。這70年來,五眼聯盟內部幾乎所有情報單位都曾經遭遇直接或間接滲透。冷戰時期英國遭到蘇聯國安會的劍橋五人幫(Cambridge Five)滲透,至今仍是英國情級界,尤其是軍情五處和軍情六處心中的痛。加拿大海軍軍官德利斯里(Jeffrey Delisle)曾販售聯盟機密予俄國,危害五眼聯盟。澳洲則據稱有數名澳洲安全情報局(Australian Security Intelligence Organization, ASIO)人員交付機密情報給俄國。美國國安局的美籍承攬人員史諾登(Edward Snowden),則是披露聯盟各個訊號情報機關過度監視。種種嚴重侵害事件,令五眼聯盟情報單位不得不重新思考內部安全程序,特別是在史諾登爆料之後。

史諾登事件事發前後領導政府通訊總部的羅班爵士表示,「情報網遭網路駭客入侵」和「情報組織被內部壞人危害」有相似之處。「人們花費許多力氣建構強大資安防護網,但事實上,這些網路分子總是有辦法避開防護網,手段往往富有巧思。」又提到,「同理,大家花費許多精力關注情報與維安單位的進用人員,定期實施安全審核,但內部人員還是能夠有意無意間對組織造成巨大損害。既然組織的命脈是人,就應該有尊嚴地對待他們,建立互信,不要像陰險『老大哥』般去監視底下辦事人員。如今愈來愈有共識的是,可以利用複雜且匿名化的分析工具,解決預設網路滲透與預設內部人員信賴的問題,透過這種工具找出異常狀況,進行深入調查。」

近10年來,情報界愈來愈嚴格檢視自家人,審查程序實施得更為頻繁,例如透過背景調查、訪談與測謊。加拿大安全情報局(Canadian Security Intelligence Service, CSIS)前局長費登(Richard Fadden)指出,自家人的威脅始終是情報單位的挑戰,加上主管保護同仁的關係,讓威脅更為嚴峻。他說:「遇到明顯有問題的狀況,我不相信會有人不去處理,但若是介於灰色地帶,則不論是五眼聯盟哪個單位,都偶爾會出現該處理卻不處理的情形。但我知道如今這些事情的處理規定,已經比以前嚴格。」他還指出,隨著中國與俄國的威脅與日俱增,「我們所有人都被迫要比以往更嚴肅加強檢視這種潛在問題。」

德里斯科說,聯邦調查局對於自家人的威脅始終保持警覺,會不斷檢討該讓哪些可靠的人員接觸機密。「總要有一套完善制度去防止未經許可的人下載上千個檔案文件,或者起碼做到監控,以便知道有人在這麼做。我們隨時都在檢討制度,檢討情報網,檢討人員,確保自己曉得對個別人員託付信任會伴隨哪些風險。」五眼聯盟從成立以來一直沒有納入新成員國,原因之一就是伴隨風險的顧慮。法國、德國、日本和韓國等國家均曾表達加入聯盟的意願。有人批評,五眼聯盟是在搞菁英主義,並暗指種族是考量因素,不讓非白人與非英語系國家加入。

卡麥隆(David Cameron)擔任6年首相任內,深深感受到身為五眼聯盟一分子,總是讓英國盟友「稱羨」, 即使聯盟以外的國家已經和五眼聯盟各個國家簽署雙邊協定,例如2010年旨在強化英法兩國國防國安合作的《蘭卡斯特府協定》(Lancaster House Treaties)。卡麥隆早在擔任在野黨黨魁時,就對五眼聯盟有所認識,卻要直到當上首相,才曉得聯盟內部情報關係原來如此綿密龐大。他說:「當了首相才真正曉得這段關係如此強大。廣泛共享的不只是訊號情報,還包括人員情報。我也發現,歐洲友邦對於如此了不起的緊密關係表示稱羨。我們和法國、德國與其他國家的關係都很緊密,希望在這當中有我的一絲貢獻,像是和法國簽署《蘭卡斯特府協定》,以及和德國達成關於伊斯蘭主義與俄國議題的共識。我和梅克爾(Angela Merkel)總理2015年曾在契克斯別墅共同與我方情報首長召開研討。即便如此,歐洲友邦一定還是覺得五眼聯盟獨樹一格。」

對五眼聯盟各國而言,想加入五眼聯盟的國家,動機多半是著眼於可以透過聯盟增強自身能力、認知與洞見,而非因為自認可以對聯盟有貢獻。事實上,五眼聯盟情報單位均私下認為,以監視觸角早已遍布全球來看,他們想要擁有的都已經擁有了。情報首長也都覺得,即使需要額外行動支援,透過個案論定的方式邀請其他人臨時加入這個信任圈即可,前提是這麼做符合聯盟整體利益。

反恐戰爭開始後,有不少行動任務是由情報主導,使得五眼聯盟情報單位必須和伊拉克、阿富汗與巴基斯坦等國家的情報單位合作。德里斯科指出:「例如,如果我們不和巴基斯坦分享活躍恐怖分子小組的情報,我們在阿富汗從事的工作會不順利。還有我們為了對付伊斯蘭國與蓋達組織威脅,而在非洲從事許多工作,如果沒有和非洲國家情報單位步調一致,成果也會不理想。也就是說,我們有汲取五眼聯盟模式的經驗,學習成為更好的夥伴與協作者。」

美國國防情報局(Defense Intelligence Agency, DIA)前副局長懷思(Douglas Wise)指出,友邦長期以來不斷遊說,希望被納入五眼聯盟,但情報關係總是具有「好處與風險,這是一體兩面」。「原本預設的關係是2個成員,因為超過2個成員所帶來的好處與風險,會讓反情報風險跟著增加。一旦成員變成3個或更多,就更難維持同等信賴,在極敏感事情上也會更難達成共識。五眼聯盟成員國對此體會最深,畢竟他們已經經歷80年自我學習與信任的過程。這種信任固然是聯盟能夠運作的公約數,但若要在行動上團結一致,一致的世界觀與一致的威脅與應對評估也必不可少。」懷思還提到,相同語言、相同文化價值,以及某種程度上相同的司法制度、監督制度與政治制度,都讓五眼聯盟情報單位有共同文化基礎,去根據情報形成觀點、根據觀點形成情報。「目前我們處於史上地緣政治動盪的危險時代,整個聯盟運作必須維持在最高效率與效能,不應該在這個時候為了和新加入的成員磨合,而被這種組織挑戰與壓力分散心力,又花一次80年時間達到我們目前已經達到的狀態。」

吸收關鍵位置人士成為線民,是美國聯邦調查局、英國軍情六處及澳洲安全情報局等五眼聯盟人員情報單位愈來愈常遇到的難題。所謂關鍵位置,指的是像身處恐怖組織核心,或是在俄國、中國與伊朗等敵國政府或外交體系服務的人士。招募線民雖然是情報工作的重點,敵人卻也日漸擅長獵捕線民,再將線民殺害或策反為雙面諜。

線民失聯會不利於招募,線民被策反則會提供聯絡人假情報,導致無法對鎖定國進行準確情報分析與決策。有時甚至會為了行動任務而急於吸收線民,罔顧背景審查,結果鬧出人命。2009年就發生過一次這種「任務重於安全」的例子:中情局吸收一名約旦籍醫師,要他滲透蓋達組織,他卻背叛聯絡人,在阿富汗霍斯特美軍基地引爆身上炸彈自殺攻擊,造成7名中情局人員死亡。對所有身處「反恐戰爭」的五眼聯盟情報單位而言,這是一記警鐘。

另一個相似的警示案例,則是中情局機密通訊系統遭到破譯,導致布建在中國與伊朗的情報網曝光,線民喪命。2010年至2012年間,光是在中國就有20名中情局線民落網,並遭殺害或監禁。

2022年初俄國入侵烏克蘭,雖符合五眼聯盟事先研判,卻也突顯吸收線民的困難。俄國領導人行事難以預料,令聯盟各國日益憂心,同時希望能夠趁成千上萬烏克蘭人死傷逃難、深陷人道危機之際,透過西方國家對俄國經濟與政治領導階層實施禁令,在情報上有所突破。五眼聯盟寄望於俄國國內的反戰氛圍,會讓普丁(Vladimir Putin)的核心團隊成員自願變節。情報首長想掌握的,當然是普丁的意圖,以利知會反作戰單位並呈報決策者,但這項資訊不可能透過截收他與戰場上部隊之間的通訊得知,因此五眼聯盟才會如此重視自願變節者,即情報界所謂的「主動上門」。

深知普丁作風愈發專橫的情報首長與各國領袖,得知他在入侵烏克蘭不久便下令核子部隊戒備時,莫不感到震驚。烏克蘭危機再次說明了,五眼聯盟亟欲判斷普丁的下一步會是什麼,卻因無法滲透他的核心團體而力有未逮。外界甚至納悶普丁的精神狀況,是不是因為COVID-19大流行實施隔離的關係,令他心生妄想。普丁不太讓人親近他,連他國領導人都快認不出這是以前見過的同一個人。像是2010~2013年曾任澳洲總理的茱莉亞.吉拉德(Julia Gillard)就這麼認為。她從來不覺得普丁是「認同我們的價值」的政治領導人,但曾經覺得他是行為大致可以預料的「自利理智人物」。她說:「自利理智人物有個好處,就是大致可以判斷他下一步想做什麼。政治上最可怕的事,就是有人自利卻不理智。我認為情報界應該是去確認普丁是否因為COVID-19隔離的關係,或者其他當前因素導致他如此狂妄,使他不像從前那樣容易讓人預測。」

曾任國安顧問與英國駐美大使、有權接觸英國極機密檔案的達洛克(Kim Darroch)勛爵透露,五眼聯盟最迫不及待想要掌握的,是如同「金粉」般的普丁動機。他說:「以俄羅斯來說,真正的金粉就是可以從某人得知普丁與其身邊小撮人士的談話內容,像是普丁給軍隊下什麼指示⋯⋯等等。至於能不能取得這樣的內容,取決於我們有沒有線民身處核心位置。這個人會面臨極大人身危險。以前就有這樣的例子。」

五眼聯盟在冷戰時期的重大情報斬獲,都是來自俄國人自願變節,如古琴科(Igor Gouzenko)在渥太華披露史達林(Joseph Stalin)想在二戰後當核子霸主;如彭科夫斯基(Penkovsky)在1960年代初期古巴飛彈危機前夕,讓外界留意到俄國的企圖;如李亞林(Oleg Lyalin)在1971年揭發英國與美國境內的龐大蘇聯情報網;如米卓金(Vasili Mitrokhin)在1992年披露蘇聯國安會(KGB)於美澳等國從事情報行動。這些人之所以變節,主要是基於理念,認為揭發蘇聯政府的貪腐與背信棄義,才更符合祖國的利益。

冷戰正式結束已逾30年,如今聯邦調查局不願坐待歷史重複上演,打算向歷史出擊。作法是鎖定華府俄國大使館內外的手機,投放廣告在Facebook、X(原Twitter)與Google等社群媒體,以煽動使館人員不滿俄國入侵烏克蘭的情緒。廣告以俄文寫成,搭配普丁在入侵烏克蘭前夕一場安全會議斥責俄國對外情報局(CBP)局長謝爾蓋.納雷什金(Sergey Naryshkin)的畫面。文案借用普丁羞辱情報首長的那句話,寫道:「給我說白話,謝爾蓋,」後面接續寫「⋯⋯我們洗耳恭聽。」一旁放上聯邦調查局局徽。從廣告印有招募線民的該局網址來看,廣告的投放對象明顯是俄國大使館。聯邦調查局祭出這個策略,充其量是要讓大使館擔心有人變節而人心惶惶。俄國大使安納托里.安托諾夫(Anatoly Antonov)將這個廣告喻為「擾亂員工、鼓勵叛逃」的「可笑」之舉。但從反情報角度觀之,聯邦調查局與其他五眼聯盟人員情報組織均認為,在諜對諜的賽局中,能夠做到擾亂並鼓勵叛逃,就是成功。

德里斯科認為,俄國人為了幫助烏克蘭,有可能會變節找上聯邦調查局。「這種事情在歷史上屢見不鮮。不只美國遇過,俄國也遇過,其他國家也遇過。像目前這種重大衝突,俄國人民意見明顯不合,從街頭抗議可見一斑。這個時候也許會有人想和我們談一談,會為了大局而決定做對的事。這極有可能發生。」

人臉辨識與生物辨識等科技巨大進展,已經被俄國、中國與伊朗情報單位用來掌握五眼聯盟情報聯絡人的動向,繼而讓線民身分曝光。加拿大情報評估統籌人葛林(Martin Green)坦言,科技使得人員情報行動愈來愈困難。「科技進步會讓人員情報更難持續進行。如今透過生物辨識等各種方法,人們的行蹤愈來愈容易被掌握。未來情報人員和線民網想在暗中運作,會更加困難。」葛林更提到,技術突破對五眼聯盟是「利弊參半」,情報單位善用新技術的同時,也會權衡新技術帶來的風險。

如同二戰後五眼各國與蘇聯之間的軍備競賽,五眼聯盟如今也在量子運算等領域角逐科技霸主地位。量子電腦的運算能力,比起世上最高速的超級電腦強百萬倍。雖然量子電腦仍在研發階段,五眼各國的訊號情報單位與人員情報單位,均在密切關注這種電腦科技會給加密通訊帶來哪些影響。一旦五眼聯盟任一個國家在該科技研發上拔得頭籌,讓情報單位能夠做到向來最重視的事,即駭入恐怖組織、犯罪集團與敵方情報單位的加密通訊,掌握他們的運作模式,將對聯盟整體非常有利。但萬一是敵國率先將量子運算化為武器,用來攻擊五眼聯盟的通訊呢?葛林表示,量子運算「一方面讓情報單位的通訊更安全,可以更快取得敵方加密通訊內容,但另一方面也讓壞人的通訊變安全,而且能去破壞其他人的資通訊系統」。

聯邦調查局德里斯科指出,這種科技可能會變成敵國鎖定想取得的目標。「量子運算是先進科技,所以我相信它是敵國想鎖定取得的目標,最擔心的就是中國。就我所知,有些專家推斷量子運算會讓目前許多加密方法失效,但某些報告也提到,某些新興加密演算法可能早已具備『抗量子』的特性。」

量子運算引發的疑慮,代表五眼聯盟運作的環境一直在變,威權國家為達到戰術或戰略目標,或者為削弱敵人,會在網路駭攻、假訊息、經濟戰與盜取科研成果智慧財產等方面,不斷挑戰極限。葛林也透露,五眼聯盟要面對的威脅,恐怕會愈來愈多。「氣候變遷和疫情大流行也成為我們關注的領域,這兩者對安全當然有重大影響。」又說:「社群媒體已被敵國政府與民間當作傾銷反自由民主社會論述的宣傳工具。」

情報活動不是君子之爭,從俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮等國將情報單位當成對付國民與五眼聯盟在內其他國家的利器來看,它們無視國際法規範,遑論尊重人權與公民權利。眾所皆知,俄國與中國政府擅長從事「灰色地帶」行動,會委由犯罪集團執行網攻及暗殺任務,卻又不到武裝衝突的程度。海軍上將羅傑斯指出,五眼聯盟必須在這方面表現突出,掌握灰色地帶活動的內行知識,「包括訊息、假訊息、網路、影響力、代理人運用及透過中間人製造斷點等能夠讓國家合理推諉的作法。」又說:「要有辦法應付那些和犯罪集團合夥的國家,它們愈來愈會透過灰色地帶活動,讓自己取得優勢,使他人處於劣勢。」曾經擔任澳洲訊號情報局(Australian Signals Directorate, ASD)局長、後於2019年接任澳洲安全情報局局長的伯吉斯(Mike Burgess)也提到,儘管流氓國家對付敵人會不擇手段,但五眼國家透過結盟力量,仍可與之抗衡。「威權國家的行為不受法律約束、預算節制與民意監督。我們該如何因應?要靠結盟力量,這一點是他們缺乏的,也是我們的優勢。」

五眼國家近70年來在獨特的聯盟安排下,自在且有自信。但到了2022年初,普丁與習近平兩個威權領導人公開宣示兩國友誼「無上限」,合作「不封頂」,雄心勃勃的協議讓五眼聯盟情報首長開始緊張,光是對付一個國家已耗費五眼聯盟的資源了,何況是兩國共享情報軍事長才?所幸,兩國共同聲明發布3週之後,中國在聯合國安理會對譴責俄國入侵烏克蘭的決議案投下棄權票,讓五眼情報界鬆一口氣。可見習近平對普丁的支持並非「無上限」,有悖於宣傳所說的協議內容。

邵爾斯爵士認為,對五眼聯盟而言,中國構成「長遠與跨世代挑戰」。前英國首相梅伊(Theresa May)憂心中國政府企圖打造戰略聯盟,表示:「事實表明,中國透過和其他國家建立關係,擴張全球影響力。」中國在2022年初與太平洋的所羅門群島簽署安全協定,表面上是為了幫助社會動盪的該國「維護秩序」。澳洲和紐西蘭得知後氣壞了,擔心中國會透過協定在島上設置海軍基地,破壞區域權力平衡。

邵爾斯在卡麥隆初任首相前4年執掌軍情六處,他提到當時卡麥隆政府比較注重經濟面的中國。「可以說是出於政治權衡。在卡麥隆與財政大臣喬治.奧斯本(George Osborne)執政時期,也許沒有做好權衡,過度注重經濟面向、黃金時期⋯⋯等等,重視經濟機遇勝於安全威脅,意指中國參與我國基礎建設。」

對此,前首相卡麥隆表示當時政府的中國方針「有和情報單位充分討論過,中國人在打什麼主意,我們並不傻。」他也提到,英國在他執政期間「和中國有相當正面的交融計畫,我要為此背書,因為當時是想為雙方關係打好基礎」。曾在卡麥隆執政時擔任6年內政大臣、後來繼任首相的梅伊則說:「中國是全球經濟體系的要角,不能不重視它。但我有疑慮的是,也許我們還沒找出好方法去確保全球在經濟上從中國受惠之餘,也能扼制中國其他令人擔心的面向。」

2001年美國遭遇九一一恐怖攻擊,使五眼聯盟有共同目標要去對付蓋達組織與迭代團體。20年後,聯盟再度因為一個敵手重新崛起而動員起來,這個敵手就是俄國。本書付梓之際,普丁入侵烏克蘭的決策應屬失算,北約反而可能因此擴張。烏克蘭的抵抗非但沒有被瓦解,反而讓各國在人道與軍事上奧援烏國。入侵的另一個意外後果,就是五眼國家被動員起來對抗俄國。邵爾斯爵士指出:「每次出現像現在烏克蘭戰爭的新危機,北約和跨大西洋合作就會再度活躍,但不只如此,情報單位也會有新目的、新的迫切重點對象。」

五眼聯盟成立的年代比今天單純得多,衝突均是發生在遠離聯盟各國的國家,民主與專制的角力多以代理人戰爭展現,如韓戰、越戰及蘇阿戰爭。冷戰結束後,西方國家的軍事介入方式明顯出現變化,伊拉克與阿富汗等入侵行動,均是以打擊恐怖主義的名義為之,時間表也是由行動介入的主導者,也就是美國來決定。即使五眼國家遇過個人恐怖攻擊等反作用(這些攻擊被蓋達組織與伊斯蘭國視為對外國軍事介入的報復),卻不認為會衝擊聯盟存亡。貝倫斯陸軍上將指出:「這和我們現在要面對的狀況截然不同,如今這場戰鬥攸關存亡。」又說:「在數位時代,西方國家和五眼聯盟面對的風險不只更高,衝突的展現方式也在改變。人民日常生存所需的東西,如食物、網路、通訊及金融,都要倚賴科技,也容易遭遇網路攻擊。」這使得五眼國家要面對的其他挑戰更加嚴峻,例如中國稱霸全球之心來勢洶洶,以及俄國持續對烏作戰時擺出核子姿態。

吉拉德表示:「許多事情在還沒發生前,是壓根想不到的。假設今天搭乘時光機回到過去,跟大家說『會有飛機衝撞世貿中心,會發生伊拉克戰爭,而且是根據錯誤情報發動,還有關達那摩灣的10年爭議,以所謂增強審訊手法刑求囚犯』,大家會覺得『要不要我帶你去附近醫院,檢查你腦袋有沒有問題?』」

一路走來,五眼聯盟歷經變化莫測、冗長且偶爾不合的旅程。這也許是難以避免的,畢竟組成如此規模聯盟的成員,各有各的國家利益與國民安全迫切想要保護。聯盟成立至今,偶爾會被某些成員國領導人的私心纏住,如尼克森(Richard Nixon)、小布希(George W. Bush)、布萊爾(Tony Blair)及川普;有時也會被情報單位某些首長逃避課責與失常的行徑困住。即便如此,難道該以前人的過錯,來評斷當前的五眼情報聯盟嗎?

隨著五眼國家設法應付的世界局勢益發難料,要承擔的國安責任也變得更加廣泛,像是氣候變遷、疫情大流行,以及流氓國家利用社群媒體對自由民主國家從事邪惡宣傳論述。有鑑於此,倚賴聯盟預見與對抗未來威脅,仍將不可或缺。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。