精選書摘

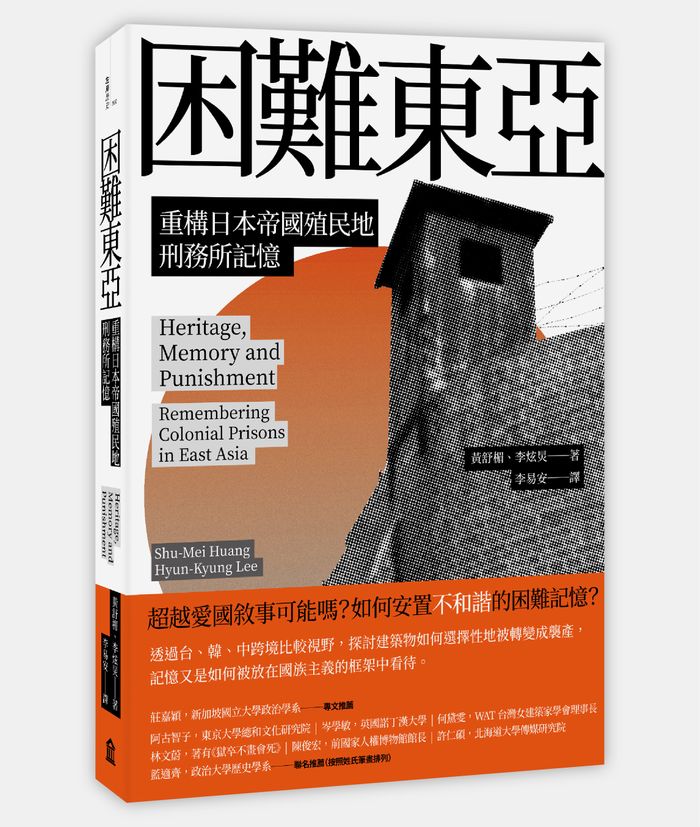

本文為《困難東亞:重構日本帝國殖民地刑務所記憶》第6章部分書摘,經由左岸文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

近年國際間興起一股暗黑旅遊的熱潮。在這一波浪潮裡,集中營、監獄、不義遺址成為觀光主題。面對這些不願面對的暗黑過去,東亞又有獨特的歷史脈絡。本書聚焦於台灣、韓國、中國自日本殖民時代留存下來的刑務所。這些刑務所建造於日本帝國邁向現代化的20世紀初,原本象徵著日本有能力追上歐美大國,以更人道的方式對待罪犯,躋身列強之林。

但二戰之後,有些案例裡的刑務所卻轉而被記憶成日本帝國殘酷、不人道的證據;有些案例的刑務所則脫離原本殖民脈絡,成為美學的靈感來源。本書兩位作者黃舒楣(台灣大學建築與城鄉研究所副教授)、李炫炅(韓國西江大學批判全球研究中心助理教授)將監獄視為一扇窗,而我們可以透過這扇窗來理解現代東亞國家的建構和轉型。

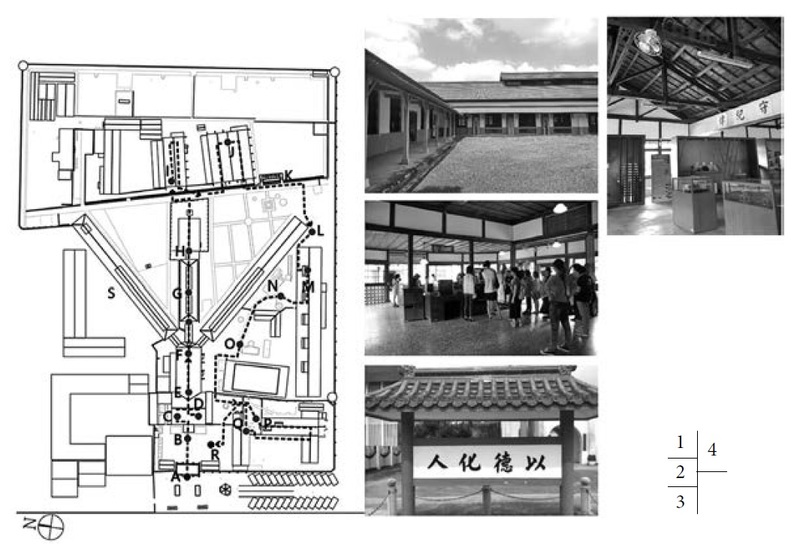

嘉義監獄的案例在幾個面向上都頗為特殊。首先,它是台灣第一個獲得正式保存的監獄,也是台灣唯一接近完整保存的監獄。其次,讓它得以留存下來的保存運動,在嘉義這樣的二線城市裡是個意義重大的行動。第三,之前在嘉義監獄工作的職工和講師,也都參與了監獄的保存過程,這個現象在台灣的其他案例中從未出現過。儘管如此,我們依然必須指出,今日大多數參訪嘉義監獄的訪客,都仍會把嘉義和阿里山連結在一起,想到嘉義時,第一個聯想到的並不是這座具有歷史重要性的監獄。

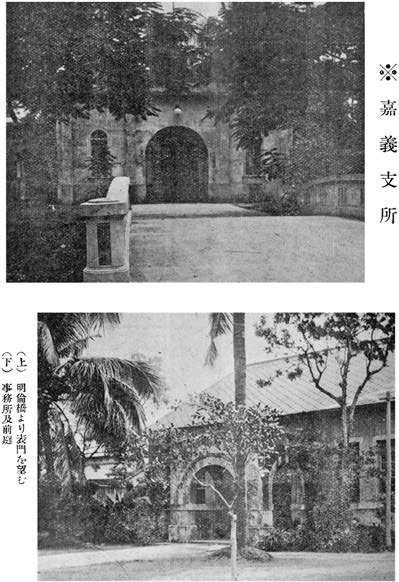

嘉義市是個擁有27萬居民的小山城,曾在20世紀因為阿里山森林鐵路的建造(始建於1907年)而盛極一時。之所以興建這條鐵路,是為了將山上的木材(主要是松柏類)運送出來。當時的木材產業發展快速,而這座城市也變成了殖民地的木業重鎮,許多木材工坊和工廠都聚集在北門車站附近。阿里山森林鐵路於2003年被列為台灣的世界遺產潛力點,今日也是重要的觀光景點。嘉義舊監獄距離北門車站並不遠,然而遊客卻很少注意到監獄的存在,除非他們在舊城區的時間待得夠久。

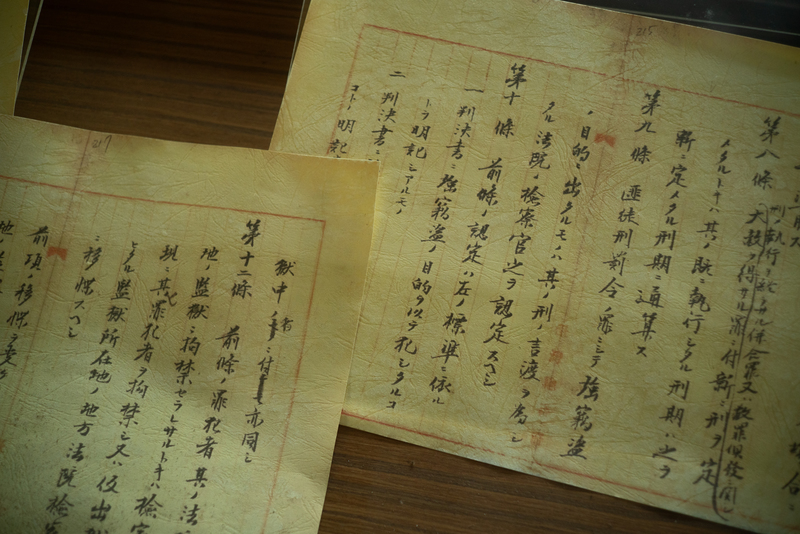

嘉義舊監獄於1994年除役,在接下來的好幾年內幾乎處於閒置狀態,只有監獄的職工仍住在裡面的職員宿舍、直到退休。一直到2000年代為止,舊監獄的職員宿舍和位於鹿草的新監獄之間都有接駁車服務。有趣的是,在嘉義舊稅務局的保存運動失敗後,嘉義舊監獄之所以能躲過再開發的命運,可以說是個意外。在1996年關於嘉義監獄未解的討論基礎上,嘉義舊監獄保存倡議團體隨之成立,目的則是為了維持都市襲產的動能,而監獄正好成為他們的下一個目標。他們提議將舊監獄列為古蹟:2002年6月10日,他們成功將其列入市定古蹟;接著在2005年5月,嘉義監獄又被升級為國定古蹟,而且是嘉義的唯一一個國定古蹟。這件事在兩個意義上非常重要:這是嘉義第一個可以被指認出來的、為了保存都市襲產而成立的聯盟,也是首次有監獄官員和職工(包括現任和退休的)加入保存運動。嘉義監獄的教誨師在保存過程中,尤其扮演了重要的角色。

雖然嘉義舊監獄的保存取得了前所未見的成功,但他們此時面臨到一個新的挑戰:如何在預算有限的情況下管理這個設施(儘管這座監獄已經是國定古蹟)。通常而言,像這樣的案例會由文化部來管理,然而在前法務部長陳定南的命令之下,嘉義舊監獄於2005年變更計畫、改為獄政博物館,並被置於法務部矯正署的管轄之下。這些新的監管單位對嘉義舊監獄的態度有點矛盾。官員們認為管理古蹟這件事超出了他們的能力和責任,卻又覺得自己就是最適合討論監獄襲產的人──尤其是曾在這座監獄裡工作的人更容易有這樣的想法。「如果你沒有在這裡工作過,就很難理解。那些(古蹟)專家?他們什麼都不懂,」一位資深的嘉義監獄管理人員如此說道(訪談,2017年8月15日)。他的說法是賈桂琳.威爾森(Jacqueline Z. Wilson)所稱的「守門人」心態的典型例子,亦即持續參與監獄運作的人,會以常態化的方式概念化監獄博物館。

此外,這座監獄被保存的方式,對於需要跨領域合作的襲產規劃來說蘊含有趣的意義。當這座監獄被列為國定古蹟、卻依然隸屬於法務部時,人們對舊職員宿舍是否應該也被列為文化景觀一部分的問題,進行了辯論。在當時,「文化景觀」還是個相對新穎的概念,對於一些專家來說,這個概念只能被用在自然地景之上(與嘉義市政府文化資產科科長訪談,2016年9月5日)。最後,市政府依據文資法將職員宿舍區重新劃為歷史保護區。在這個做法之下,雖然沒有任何一棟建物被列為市定古蹟,但因為那些建物都位於保護區內,因此每一棟建物都被以等同古蹟的方式對待。沒有嚴格的法令禁止人們對那裡的物理環境進行更動,但人們一般都認為,那裡的地景應該維持特定的樣貌。一如台北刑務所,嘉義監獄旁過去曾有一大片監獄農園,以維持監獄運作所需。這座農園在2004年至2006年間遭到移除,成為高等法院大樓的用地。

雖然監獄周遭的房舍已經被指定為歷史保護區的一部分,但這不代表保存就一定能按照計畫進行。直到一個新計畫於2016年引入了一些小規模的實驗性活動之前,這些房舍一直都處於閒置的狀態。這些不同以往的實驗性取徑並不是法務部和嘉義市政府的策略性計畫,更像是一種務實的選擇,因為嘉義市缺乏資金進行完整的整修,因此只好採取由下而上的保存方式。房舍區的保護區身份,使得他們只能使用這種相對彈性的作法,而這種做法也讓他們能以比一般古蹟還要便宜的方式來進行修復。南華大學的陳正哲教授所創立的「R School 營繕塾」(以下稱南華團隊),就是在這樣的背景之下誕生的。其他案例的修復過程,一般都分為兩個階段,亦即修復和再利用,然而南華團隊的修復方式卻不同,他們採取了漸進式、參與式的取徑,並邀請多方的使用者團體參與計畫,尤其是與木造建築和木業有關聯的群體。這些團體被選定之後,便會負責修復他們所接下的房舍,然後就能免費租用他們修復好的空間。

有趣的是,除了保存區(該區關注的是土地使用方式,而非建物狀況)之外,監獄園區只有一部分建築群於2014年被登錄為歷史建築。這個場址不太被人們視為殖民監獄的遺留物,而更像冷戰期間美援的遺緒,因為監獄裡的一些整修,其實是在1950、1960年代依靠美援經費進行的。

今日舊監獄的日常運作,與位於主建物之外的職員宿舍很不一樣。嘉義舊監獄博物館裡有志工會進行導覽。雖然導覽的是同一條路線,但不同志工所講的故事並不相同(下圖裡的情景是其中一個例子):這座監獄博物館並不存在一個標準化的敘事。有些人會強調戰後的獄政事務(比如所長的故事,或是多年來的政策變化),有些則強調有趣、或戲劇性的故事,比如日本人如何懲罰囚犯,或是哪部電影是在嘉義監獄裡拍攝。很少有導覽志工會提供理路清晰、符合時序的故事,所以當他們在討論某事件時,你很難釐清他們在談的是哪個時期。一般來說,這些導覽行程更強調的顯然是說故事,而不是傳遞知識。訪客在參觀路線上看到的物件,他們反而不一定會一一解說。比方說,當導覽來到用來施行鞭刑的支架前時,志工便會談及日本人在殖民地裡使用的鞭刑,卻不一定會提到他們後來因為改革而中止了這個作法。談及作為殖民遺緒的日本神社時,導覽志工則會告訴大家那座神社來自京都,而緊張的囚犯每天上工前都會來此參拜、祈求平安。這些在導覽途中提供的軼聞,並沒有連結上什麼前後連貫的概念。舊監獄裡也看不見什麼系統性的展示教育成效能反映前法務部長想呈現台灣獄政事務在戰後取得進展的意圖,而這件事確實也帶來了關於矯正式記憶的問題。

至於監獄外的區域,則經歷了一個完全不同、以矯正為名的都市保存運動。2017年3月16日,一群年輕的小學生在嘉義市中心發起了他們的第一場展覽,展覽名稱為「再現目/木光之城」。在中文裡,「目光」和「木光」同音,而主策展人則藉由這個文字遊戲,來傳達這場展覽的多重目的。他們之所以會舉行這個展覽,是為了對長達6個月、由國立嘉義大學附設實驗小學和「R School 營繕塾」所支持的實驗教育計畫作結,並慶祝計畫落幕。在南華團隊的指導之下,這28個學生透過實地訪查和主題式工作坊,對嘉義監獄周遭的其中一棟老屋進行了研究。他們建立了一個模型,藉此探究老屋的設計、布局、建造技術等細節。他們也探索了「重生」的概念,並設立一個展板,呈現他們針對這個概念進行腦力激盪的成果。在一個源自已廢止的矯正機構的地方裡,「重生」是個受爭論、而且重要的概念;那些學生們所研究的老屋,其實就位於維新街上,而從字面上看,維新也有「改革」或「重生」之意。於是這種對木造舊宿舍的重新利用、作為一種「重生」的形式,便以一種有趣的方式,正好與作為矯正機構的監獄裡的、刑罰意義上的「改革」重疊在一起。在某個意義上,「重生」就是「矯正」的一個委婉的說法,可以迴避這個地方作為監獄的暗黑歷史。這個說法標註著一個全新的時代,而在這個時代裡,監獄周遭的地區被重新打造成為一個新的文化聚落,關注如何推廣小規模的工藝技術、以及木造建築的創新,藉此連結這座城市曾經繁盛的伐木和木材產業史。

從某個意義上來說,為了保存監獄和周遭房舍而持續投注的努力,導致戰後時期在矯正事務上的成就,取代了殖民時期的刑罰實作記憶。至於最近針對監獄外的日式房舍的保存運動,我們不能否認確實有些規模不大的力量,正在將進行中的都市保存連結過去的歷史,關於這點,我們也能從「R School營繕塾」的聲明、以及我們和陳教授的訪談略窺一二。「R School 營繕塾」在其Facebook官方頁面上,明確地將再利用和矯正的概念連結在了一起:

一如「矯正」在支撐著現代監獄的運作,這個概念也傳達了我們的企圖:轉化並將新生命注入這個荒廢的城區,以及那些老屋、廢棄的建材,以及這座城市正在衰退的木材產業。我們會重新啟動它們。

很明顯的是,這座城市對於在「矯正」(「監禁」就更不用說了)的概念下改造老舊城中心這件事,其實並不怎麼感興趣。以這個台灣首創的監獄博物館來說,人們認為將它間接連結矯正在刑罰上的概念就已經足夠了(儘管它明明就是國定古蹟)。諷刺的是,刑罰改革的歷史(一如歷史上的舊監獄所呈現的)就算沒有被我們所稱的「矯正式記憶」的這個新主題給完全掩蓋住,至少也是被過濾了。光是記憶還不夠──必須是矯正式的記憶,必須讓襲產在經濟和政治上都變得更加正確才行。

更精確說,殖民監獄附近的房舍除了作為監獄職工的宿舍之外,通常還有各種不同用途的建築物。在大多數大型監獄裡,演武場尤其顯得特別突出,它代表的是日本軍國主義的帝國動員運動(Imperialist Mobilization Movement)。由於特殊的建築樣式,台灣的演武場逐漸被視為充滿魅力的歷史建築。在新竹監獄的案例裡,演武場於2012年被列為市定古蹟時,是首次有建築物在幾乎沒有任何保存專家反對的情況下通過。台中監獄的案例也是如此。那裡的演武場於2004年被登錄為歷史建築,卻在2006年被一場前所未見的大火燒毀;後來演武場歷經了大型重建,最後在2012年重新對外開放。

就在這個相對戲劇性的火災事故發生的同時,政府也開始對已經被拆除的舊台中監獄附近的前職員宿舍進行調查,而這讓那些舊宿舍最後得以在2013年逃過被拆除的命運。起初,他們提出了一個再開發計畫,要將整個街區變成「台中司法園區」,供政府使用。然而,由於關注監獄的團體和古蹟專家漸增的壓力,台中市政府於2011年重新評估了那些建築物的歷史價值。他們最後在2013年8月,將前所長的官舍和公共澡堂列為市定古蹟,並將其他18幢房舍列為歷史建築。

隔年,台中市政府和法務部進行了協商,將計畫修改成對歷史刑務區域的活化再利用。到了2016年,台中市政府成功地將歷史刑務區域和舊台中火車站包裹在一起,向國家申請再造歷史現場(2016年總統大選後新政權推出的標誌性文化政策)的經費。這個計畫的名稱是幸町創新遊樂園,其中最重要的區域,是保存日治時期日本居民日常生活的完整町屋(意指建造於日本城鎮地區的木造房屋,在江戶、甚至明治時期都很流行),並透過創意計畫為該區帶來新生命力。修復計畫於2018年完工,但在完工之前,我們並不確定那裡會出現什麼類型的創意計畫。這個區域依然吸引了很多訪客,尤其是年輕的攝影師,因為它是婚紗攝影勝地。很顯然地,這個位於舊台中監獄附近的歷史區域的重生,正以充滿創意的方式將其殖民含義拋在腦後。大多數市民對於這個計畫都表示歡迎,但有幾位國民黨的政治人物提出批評,說這個計畫是在頌揚殖民政府的統治、在台灣人的傷口上灑鹽。(註:本文完成後,行政院於2023年4月宣布國家漫畫博物館選址於台中刑務所官舍群。東側基地於同年12月開放參觀。)

新竹監獄的故事則是一個更複雜、更有活力的例子。事實上,新竹監獄至今依然都在運作中,也是台灣唯一一座從殖民時期至今都沒有遷移過的監獄。1920年代成立時,它是台灣第一座、也是唯一一座少年監獄。新竹監獄和其他案例一樣,曾經有過幾次遷移計畫,但最後都因為用地取得問題無疾而終。多年以來,監獄旁的區域已經發展成某種娛樂區,直到2007年之前,大多數宿舍建物都一直有人使用。

到了2012年,新竹監獄附近的演武場被指定為市定古蹟,而新竹監獄周圍的宿舍群,則在一個為了保存監獄園區而臨時成立的市民團體的努力之下,被登錄為歷史建築。這場保存運動在新竹非比尋常,還曾在2012年10月17日,因為一群年輕大學生和藝術家所發起的「紅氣球運動」,而登上地方媒體的版面。根據一些參與者的說法,他們之所以會投入這場運動,是因為自從新竹市區另外兩個歷史地標在同一年被拆除之後,他們的失落感便愈來愈深。這個情緒激起了監獄周遭老屋的保存運動,雖然這些學生對這座監獄未必有太多認識。一個鬆散的聯盟很快便在網路上出現,由年輕檢察官、襲產研究者和建築師組成,目的是推動保存監獄周遭的日式房舍。有趣的是,那些和這座仍在運作中的監獄關係更緊密的人(比如獄方的官員、職員,或是在監獄路邊販賣餐點給探視囚犯的家人的小販),反而在這場宿舍保存運動裡近乎失聲。當一位學生詢問其中一個當地的商家時,那位老闆卻說「我不知道他們(那些年輕的學生)在幹嘛。你說哪裡是古蹟?」(研究筆記,2015年12月10日)。

至於宜蘭監獄,僅存的兩棟建築物包括一座瞭望塔(但先進行了遷移才獲得保存)以及門廊,後者已經被改裝為一間餐廳,並被漆成了藍色,因此獲得了「藍屋」的稱號。由於園區裡已經沒有監獄的其他部分可以為這兩棟建物提供整體脈絡,因此遊客很少會將「藍屋」和監獄聯想在一起。不幸的是,關於這個歷史建築最近期的討論,是關於藍屋使用的油漆品質太過低劣,這也意味著這棟建築物在外觀顏色上的特色正在嚴重褪色;從2014年起,一直到2017年找到解決方案之前,在好幾年的時間裡那裡其實更像一棟「黑屋」。

關於這個議題的討論,也在某個意義上指出了對公眾開放的記憶程度。藍屋一旁就呈現了對監獄的選擇性記憶,其中包括一小段圍牆遺跡和瞭望塔,這兩個物件都是為了騰出空間給龐大的新月廣場購物中心,而被遷移至此的。新的宜蘭監獄於1992年在遠離市中心的三星鄉落成。雖然宜蘭的新舊兩個監獄在台灣都不是最重要的矯正設施,但現代監獄裡的惡劣條件,就是由林文蔚這位在宜蘭監獄工作的自學藝術家所揭露出來的。

本章關注日本帝國的第一個、同時也是最重要的殖民地──台灣,也關注日本如何在這座島上施行懲罰的現代化。我們檢視了台灣現存的幾座殖民監獄,藉此描繪關於監禁的記憶如何以選擇性、或矯正式的方式被保存下來。台灣的案例和其他日本殖民地(比如旅順和首爾)的案例形成了強烈的對比,因為愛國主義和國族主義在台灣相對沒這麼顯著。這或許也反映了台灣在被真實戰爭和意識形態戰爭貫穿的殖民時刻之間其模糊的定位。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。