精選書摘

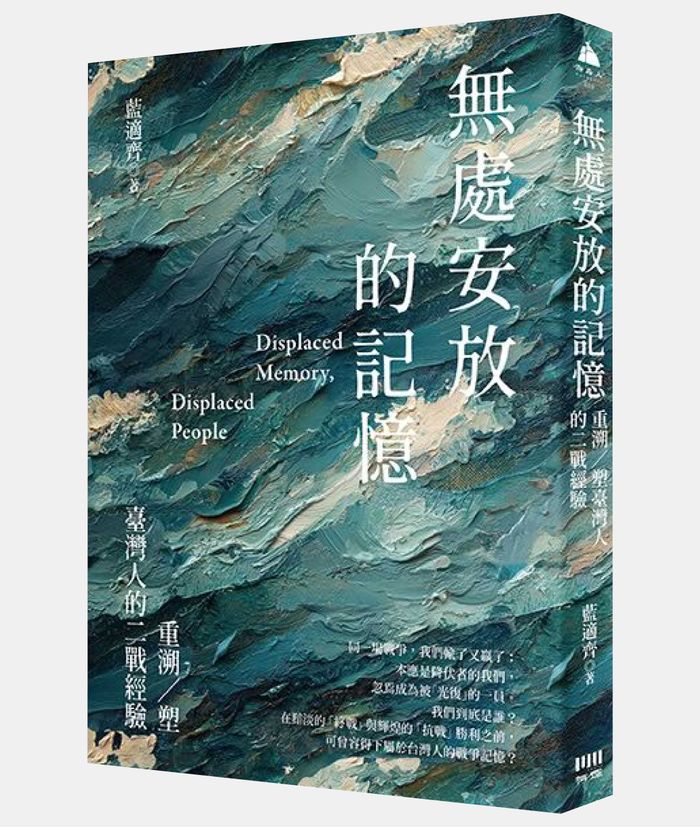

本文為《無處安放的記憶:重溯/塑台灣人的二戰經驗》部分章節書摘,經有理文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯改寫。

二戰終結數十年過去,除了參戰各國既有觀點的戰爭史和國族論述之外,風雲變幻的世局似乎從未留給台灣人充分的餘裕,好好回顧自己的二戰歷史和戰爭經驗。如今我們銘記是誰的紀念日?我們哀悼、紀念的是誰的傷痛?

本書聚焦戰爭前後南太平洋戰場散落各處台灣人的個人際遇,記錄了在編制上屬非戰鬥人員的「軍伕」,為何最終卻擔負殺害戰俘的戰犯罪名?以及,20世紀初期即於南洋各地發展、營商乃至於落地生根的台灣人,因日本殖民地人民的身分於戰爭期間遭受關押、監禁。他們後來的命運又是如何?書中也沒有忽視中華民國與日本政府在戰爭前後是如何藉由教育、悼念儀式等論述手段,影響人們對戰爭記憶的言說、保存和紀念;帶引讀者思索政治是如何形塑我們對戰爭的記憶。

呂格爾(Paul Ricoeur)曾區分「可遺忘的記憶」(forgetful memory)與「不可遺忘的記憶」(unforgetful memory),前者是「為了社會和諧」,而後者則是「為了哲學上的真理」。多年來,中華民國政府為了社會和諧,讓台籍日本兵的歷史成為「可遺忘的記憶」。但從1990年代中期開始,口述歷史學者藉由讓社會大眾意識到台籍老兵的存在,有效地恢復了他們「不可遺忘的記憶」。

即便在正式的口述歷史研究尚未完成之前,歷史學家就已經透過在主流報紙上刊登新聞稿來徵求受訪者等方式,開始在戰爭的公眾記憶中(重新)建構台籍老兵的角色。自1990年代以來,台籍老兵「不可遺忘的記憶」的再現,不只重新建構了台籍老兵的歷史,也更進一步重塑台灣的(戰爭)歷史。歷史學者蔡慧玉指出,台籍老兵跟他們的歷史被「長期遺忘」,因此推動這些台籍老兵的口述歷史計畫,是為了「發現」台灣人的歷史,並填補戰後歷史書寫中「40年的斷層」。

因為他們的戰時(與戰後)經驗非常歧異,台籍老兵在各自的口述歷史敘述中並不一定認同彼此。然而,在這些非常多元且有時相互矛盾的敘事中,「肯認」(recognition)被台籍老兵普遍且明確地視為口述歷史最重要的貢獻。藉由口述歷史來公開表達,台籍老兵得以有機會親自為自己發聲,並向歷史學家和更廣泛的聽眾訴說他們戰時的成就及/或苦難──正如台籍老兵張聯欣在1995年台灣史研究所的座談會上所說「我們放在心中已經50年的話」。透過參與並貢獻於口述歷史計畫,台籍老兵協助在歷史和戰後台灣史學中(重新)確立台籍日本兵的地位。

自1990年代中期以來,重新記憶台籍老兵的行動,並非一種自然發生的現象。1990年代中期的時機特別具有意義。一方面,這正值戰爭結束50週年的前夕。另一方面,戰爭結束50年過後,許多退伍軍人都已經離世。所以一種急迫感驅使台灣的歷史學者在1990年代中期發起多項台籍老兵的口述歷史計畫。一位學者曾提到,當歷史學家總算追查到一位退伍軍人,卻發現他或她已經不在了,他們「感到惋惜,也為我們自己的『遲到』感到遺憾」。每位退伍軍人離世時都帶走了他或她「生命的記憶」。所以對於致力於「恢復」台籍老兵歷史的學者而言,時間確實所剩不多。

大多數口述歷史計畫的目的是為那些「被長期遺忘的」人保存「歷史見證」以及記錄「歷史經驗」。中央研究院台灣史研究所在1995年3月舉行了第一場口述歷史座談會,邀請台籍老兵來講述他們的戰時經驗。發起這個計畫的歷史學者周婉窈將此視為一個歷史任務,並表示:「過去,我們的歷史教育完全抹殺這段歷史,以至於年輕人對台灣人的這段過去毫無所知。今天我們要重建台灣的歷史記憶,不能忽略影響戰後台灣最直接的戰爭期歷史,以及戰爭期間台灣人的共同經驗和集體心靈。」蔡慧玉則主張,從事台籍老兵的口述歷史「挑戰過去為官方所壟斷的『正統史學』」。

此外,當這些口述歷史計畫在1990年代中期發起時,向日本政府尋求戰時補償與退伍軍人福利是許多台籍老兵的主要關切。實際上,「索債求償問題」是1995年台灣史研究所第一次座談會的三大主題之一(另外兩個是「海外戰地經驗」以及「戰後心路歷程」)。這個議題本質上具有高度的政治性,因為它涉及中華民國與日本兩個政府,並且無可避免地需要政治協商與解決。更重要的是,補償議題再次揭露出戰後台灣漢奸與戰犯審判爭議中的根本問題:「台灣人是否該為他們的戰時行為承擔責任?」因此,從事口述歷史往往是非常政治敏感的事。

必須承認,在某些情況下,政治意圖確實會被附加於口述歷史計畫之上。例如,2001年,台北市政府在國民黨籍市長馬英九任內,出版了根據20位台籍老兵訪談編寫的口述歷史。雖然這項口述歷史計畫是以學術方式完成,馬市長卻明顯地將這個計畫與政治意圖連結在一起。馬英九在該這本書的序言中寫道,當時的台灣經歷「50年的異族統治,期間『皇民奉公』⋯⋯『支援聖戰』的口號響徹雲霄,卻也始終改變不了台灣人民在中華文化傳承下的自尊。」馬英九毫不含糊地認定,口述歷史計畫是用來確認台籍老兵,甚至是整體台灣人「中國性」的一種方式,儘管許多退伍軍人在戰爭期間曾為日本而戰,並與「中國」為敵。

馬英九從正統中國視角出發來看待台籍老兵的口述歷史與戰時經驗,將其侷限於卜正民(Timothy Brook)所謂的「抵抗的神話」,從而削弱了這些口述歷史計畫的價值。儘管學界透過艱辛進行的口述歷史,努力記憶台籍老兵的經歷,馬英九卻(選擇性地)忽略了羅久蓉所稱的「台灣歷史經驗的多元性」,反而強調並強加台灣人戰時經驗中的「中國性」。諷刺的是,在這樣記憶的行動中,馬英九持續了國民黨政府數十年來所做的事:藉由將「民族文化認同」置於最高的位置來贖回台灣人,同時忘卻台灣人在日本殖民統治時期所做的(其他)事情。

將馬英九的主張與同樣由台北市政府於1997年舉辦的口述歷史計畫/展覽相比,頗為耐人尋味。當時台北市長為民主進步黨的陳水扁。舉辦並贊助這樣史無前例的展覽,可視為陳水扁與民進黨對紀念台籍老兵的具體支持。然而,在一定程度上,這個計畫本身也帶有政治上的考量。其中一位籌備團隊成員表示,藉由這個計畫希望「讓台灣人的血不致白流,讓歷史不再失憶,讓悲情帶來反省,讓孩子記取教訓,讓台灣永遠不再是外來政權的殖民跳板」。在這份口述歷史紀錄的正文中,還進一步指出,此次展覽與該書的出版是為了「喚醒自由尊嚴的『台灣魂』」以及「避免台灣再受到外來政權所蹂躪⋯⋯現在正值大中國主義者擬將台灣推向被統一陷阱」。台籍老兵柯景星在受訪時表示「台灣人沒有自己的國家,才得替人去打仗」,另一位台籍老兵黃金島則因其「一生追求台灣獨立」而受到讚揚。顯然,這個計畫被部分主辦成員及參與的台籍老兵視為推動台灣獨立的一個手段。

附加在這兩個口述歷史計畫上的政治意圖──分別由台北市政府在兩位意識形態與政治立場截然相反的市長任內接續推動──同樣十分明顯。若將這些政治意圖放在更廣的台灣(後)殖民歷史書寫與史學發展脈絡下來看,其意義則更加重大。與其接受荊子馨所謂在殖民時期的台灣「強調認同形塑中的矛盾與多重性的激進意識」,那些將各自的政治意圖附加在這些口述歷史計畫上的政治人物,追求著完全相反的目標:「對『日本人』、『中國人』或『台灣人』身分進行最終且全面性的肯認。」

然而,這些彼此競爭的政治意圖整體而言並未破壞口述歷史計畫在記憶台籍老兵上的貢獻,它們確實展現出記憶的行動──如同遺忘的行動──可以被政治因素影響以及/或者受政治目的利用。

更重要的是,口述歷史(更準確地說,因口述歷史而受訪)讓台籍老兵有機會去訴說並重新肯定自我,也從失憶症中恢復呂格爾所說的「不可遺忘的記憶」。對數十年來在公共敘事中被遺忘的許多台籍老兵而言,公開發聲確實是一種還原歷史真相的重要方式。台籍老兵陳正雄表示,「要說的多也!誰願聽成為歷史的故事?只祈後人勿道聽塗說。」對許多台籍老兵而言,為了「歷史」,當機會來臨時,他們有義務公開訴說他們的戰時經歷。

對他們而言,他們的角色與歷史學家相似且互補。台籍老兵盧金水曾在中央研究院台灣史研究所的座談會上說,「我今天是有50年來悶在心裡的事,請今天在座年輕的學者替我記錄下來。」顯然,台籍老兵將口述歷史視為一個機會──甚至可以說是唯一的機會──去重新肯定自己,並從過往因政治因素導致的失憶中贖回自己的戰時記憶。而一旦他們有了機會得以訴說,許多台籍老兵感到有急迫性去一口氣說出所有事情。台籍老兵洪天振在台灣史研究所的座談會上請求給他更多的時間發言,「拜託給我這個機會讓我多說一點,50年只有這個機會,錯過就沒有了。」此外,這種關於戰爭的新公共論述讓台籍老兵得以向公眾提出他們的訴求,並尋求應有的肯認。就像台籍老兵陳正雄在得知台灣史研究所口述歷史計畫時寫道,「令吾人有遲來的被重視感」。

在談論建立紀念碑以紀念戰歿台籍日本兵的私人努力時,一位台籍老兵簡茂松評論說,這些努力是為了提高公眾對這個議題的認識,因為這些「可憐的」戰歿軍人從未被「尊重」或「妥善祭拜」。這些開始於1990年代中期的口述歷史計畫─以及研究者和背後的出版者──確實給予台籍老兵一種新的,而且意想不到的肯認形式。

多數口述歷史的執行是由學者和地方政府或中央研究院台灣史研究所合作。雖然在官方跟半官方機構間並沒有協調,但他們確實一同在1995年以來記憶台籍日本兵歷史的行動中扮演重要的角色。官方與半官方的聯繫跟贊助非常重要,特別是台灣史研究所這樣的機構。台灣史研究所是中央研究院下的國家級研究機構,中央研究院是「中華民國的最高學術機構」,並直屬台灣的總統府。這些口述歷史計畫,得到台灣史研究所跟地方政府的認可、贊助以及/或者推動,可以視為國家間接或隱含的肯認的一種形式。更重要的是,官方與半官方的贊助讓這些口述歷史計畫的核心主題──台籍日本兵──成為「正統歷史」的一部分。

這不只提高民眾對這些軍人的存在與歷史的認識,也給予台籍老兵一個前所未有的正當性去追求他們尋求肯認的事業。在戰後對抗失憶、無知,以及對適當肯認跟補償的否認的非武裝戰鬥中,台籍老兵尤其採用口述歷史作為發聲的方式,並對中華民國和日本政府發起控訴。台籍老兵許昭榮在1996年台灣史研究所的座談會曾說,對台籍老兵而言,「可以說太平洋戰爭尚未真正結束。」如接下來的段落所要探討的,在歷史書寫和尋求應有肯認的領域中,戰爭到今日仍在繼續。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。