精選書摘

延續越野跑者古明政與周青成功以最速紀錄完成中央山脈大縱走的紀錄片《赤心巔峰》,同名書籍《赤心巔峰》則請6位創作者──小說家高翊峰、企業家林廷芳、文史工作者金尚德、山岳報導者雪羊、布農族詩人沙力浪(漢名:趙聰義),還有山女孩Melissa,以不同視角切入,逐步探索北一段、北二段、北三段,到南三段、南二段、南一段,寫出每一段的自然山林與人文歷史、屬於族群與個人的記憶,以及山岳教會我們的許多事。

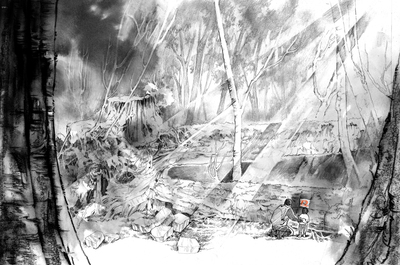

本文為沙力浪〈不同路線編織而成的南二段〉部分書摘,經商周出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯改寫。南二段是布農族重要的傳統領域,也鄰近玉山群峰,其中八通關古道東西貫穿,更是日軍和布農族的古戰場。

追尋著部落歷史,沙力浪第一次南二段經驗,是從南投的東埔起登;布農族的遷移也是從南投開始,所以他習慣用大家稱的「逆走南二段」來述說這一條路線──從南投東埔進、台東向陽出,途經八通關山、秀姑巒山、達芬尖山、塔芬山、雲峰及嘉明湖。不同時代的不同族人,早就在這裡用不同的方式、不同的路線行走其間。

我於2000年開始陸續從東埔入山縱走,卻一直沒有很深入地了解南二段中的八通關西段。因為這條路屬於南投布農族和鄒族的傳統領域,而我來自花蓮的卓溪鄉,所以較少聽到當地族人分享與這個路段相關的故事。直到2020年,我跟著徐如林老師和當地的族人一起走八通關西段,也就是南二段的前段,才慢慢地認識這個常作為借道的路線。

那次的縱走,第一天就下了一場大雨,到晚上都沒有停過。那天我們剛上山就開始體力的拉力賽,全程共走了8小時,最後在海拔2,000公尺的高度結束了當日全程12.5公里的行程。當晚在中繼站野營,徐如林老師說,在1960、1970年代,有一位醫生聽說這裡有金礦,便向政府申請入山採金,所以就有了中央金礦與白洋金礦。而如今的中繼站,是當時礦區的補給站,礦場曾在此建造倉庫,讓採金工人存放物品。

在中繼站,我們不僅和東埔布農族的協作互相交流,也碰到下山途中在此停留的鄒族人。我們彼此介紹自己的家族和名字,也互相分享布農族和鄒族在山林的歷史變遷,在大家的談笑風生和雨的滴答聲中結束了那一天。

這次的卓溪高山嚮導課程,由東埔出發,進行7天的八通關越嶺道路的橫越。前3天的行程行經東埔、中央金礦、大水窟,我們邀請2位南投的族人當我們的領路人,他們分別是伍思聰嚮導及小光(Banitul)協作。

伍思聰出自Ilistuan家族。他說,他是南投第二代的高山協作,過去的協作都是用頭帶馱負麻袋,徒步走到中央金礦或大水窟。每一個月就要換頭帶,想必過去馱負的重量非常重。他也說,早期東埔這裡的水鹿很少,必須要走好幾座山才能找到獵物,因此過去Ilistuan家族的獵區一直遠達大水窟。他還說,天氣好的話,站在大水窟可以看到花蓮縣富里鄉的東里一帶。

古道前段沒有經過布農族群的舊部落,不像古道東段,仍然擁有屬於布農族人的獵場故事與傳說;因此,我們希望當地的族人能為我們介紹八通關西段有關布農族的歷史與文化。這可以彌補我於2000年入山時,一路上都沒有聽到故事的遺憾。

隔天,從中繼站出發,會碰到一個水源叫作iu-danum,即是藥水的意思。之所以稱它為藥水,是因為有時高山協作走到這裡,水都喝光了,而這裡的水源就像藥水一樣,喝了能讓人重新恢復體力。

來到Hahaungu(觀高)休息,楊南郡提到為布農語「低凹處」,所以布農語相關語都跟凹狀的物品相關,如小伍說這裡是uhoku ,地形有點像日本便當盒的形狀。也有說像Haungu(木桶)。日治時,日本人從鄰近山處小山溪接水過來,引到盛水的木桶,可以使用並給路過的人舀水喝。

早期伐木時,人們可以從郡大搭車到觀高,再走路到八通關平原,徐如林老師年輕時,曾經走過這樣的行程。布農族人稱八通關為Vavahlasan,Vahlas即溪水之意。徐如林老師說我走到此為荖濃溪的源頭,靠近八通關草原的東邊一帶。過去獵人出外打獵時,一定會在水源地紮營、搭獵寮。從觀高可以看到對面的玉山北峰氣象站、玉山主峰和玉山東峰。現今的八通關山patungkuon,原來是鄒族稱玉山的意思。

那一天,我們趕路到Pana'iku巴奈伊克,Iku是背部,Pana為「到達」之意,或與背面、背部有關。我到達山的後方,在此休息。前幾年走八通關西段的時候,我只把它視為南投布農族的傳統領域;這次難得有當地族人為我們介紹與這一段路有關的故事,讓我慢慢地用故事把南二段串連起來。

南二段中,讓我印象最深刻的一座山,就是秀姑巒山,因為這是我們布農族遷移到台灣東部的關鍵地。根據族人的口述,布農族人原本居住在現今的南投;18世紀時,為尋求適當的耕地與獵場,先人們越過了Manqudas,即現今的秀姑巒山,遷移到台灣東部。

有一年的祭典,一位年輕的爸爸因為在部落裡一直被欺負,於是離開部落,越過Manqudas(秀姑巒山)到達大水窟。他在大水窟看到很多水鹿,於是便回到米亞桑(老家)拿小米種子。他告訴家人要去山中走走,其實是前往他所發現的新天地,並且開始在那裡種小米、蓋工寮。直到他開墾了很多田地後,才帶著家人遷移。(Qaisul Istasipal 林淵源)

一位在部落中被欺負的年輕人,決定越過中央山脈,前往一個新天地。因為那個位於部落後方的新天地──太陽升起的地方,沒有槍擊聲,沒有砍伐聲,沒有炊煙,沒有開墾過的土地。他斷定這個區域還沒有其他族群生活過,是個可以遷居的地方。就這樣,他越過山脈,進入了拉庫拉庫溪流域。

族人所稱的Maqudas,是現今地圖上所標示的秀姑巒山;而現在地圖上的馬博拉斯山,則是布農族人所稱的Wulamun。

在1933年日治時期所遺留下來的《新高山登山地圖》中,可以看到秀姑巒山,布農族人稱為マホラヌ(Maqudas);馬博拉斯山,布農族人稱為ワラモン(Wulamun)等註記。因此,Maqudas是指「秀姑巒山」;而馬博拉斯山是Wulamun,在日治時代的地圖中可得到印證。

我第一次在山上,聽擔任玉山國家公園巡山員的部落大哥講起這個故事的時候,常常會搞混,因為大哥口中說著Maqudas,手指的卻是秀姑巒山。當時,我心中想著:Maqudas發音不是比較接近馬博拉斯山嗎?因此產生了很多迷惑。直到我看了日治時代留下來的文獻後,才慢慢釐清了口述中所提到的山與它們所在的空間位置。

2000年第一次被玉山國家公園的大哥帶去山上時,在從東埔走到大水窟這一段路上,大哥並沒有講什麼故事,我也早已忘記路上所發生的事情,只記得那是一段很辛苦的路程,一路上就是一直走,一直走。當時,我心中產生很多疑問。我問自己,「為什麼我要上山?為什麼要背那麼重的東西?」進入山林之後,我心想,「這就只是一座山,這裡都是山──霧裡的山」。我覺得自己這一生大概只會來這麼一次,那一次的登山經驗對我來說,就是跟著大哥進入山裡罷了,沒有其他特別的意義。

後來,到了大水窟那一天,我們兩人站在大水窟山中,大哥開始進行祭拜儀式。我問大哥:「為什麼我們要在這個地方祭拜?」

大哥回應我說:「因為這裡是我們的傳統領域。」接著大哥開始介紹族群的歷史。這一次的經驗,讓我知道原來這些山不只是「霧裡的山」,而是跟自己、跟父執輩關係密切的一座座山。於是這回進去之後就「出不來了」,此後,我每年都會跟著大哥一同上山,撰寫碩士論文在這邊,書寫文學作品也在這邊。

我開始認識到,山不只是山,而是有歷史在其中,只有進去裡面,你才會知道山的歷史。你可能從一塊石頭知道山的年齡,從山的考古現場,才知道原來山裡面並不是只有我們布農族。300年前,早在布農族人還沒進入拉庫拉庫溪以前,已經有其他族群進入山裡。這些都是透過進入山裡,或是很深入之後才會發現的歷史。在歷史的回溯中,我想要認識這塊土地,並且因認識這塊土地而進入文學領域。

站在大水窟山(Uningav tu ludun)往八通關越嶺道東段的方向遙望,可以看到中央山脈的喀西帕南山(Qasibanan)、秀姑巒山(Suhsuh/Manqudas)、馬博拉斯山(Manqudas/Wulamun)、尖山(Hainsazan,亦名為Halinpuzu,拉阿魯哇語則為Tavuavula),以及尖山(Hainsazu)、南雙頭山(Antaukan)、新康山(Sinkan)等3,000公尺以上之高山。從這些高山發源出十數條大河,匯流成18公里長的拉庫拉庫溪(daqdaq)。

在大水窟池附近有3條主要的路線,分別是八通關清古道、八通關日古道和南二段。我和大哥沿著日古道走向拉庫拉庫溪流域,但並未走完整個南二段。一直到2005年,我才走完我的第一趟南二段路線。

在大水窟山上,我遙望陳列在《永遠的山》一書中所描寫的八通關古道──一段歷史交會的古道。我也聽見鹿野忠雄在大水窟的行程中所聽見的,響徹森林的布農古調;那粗獷、淒美的歌聲,引發鹿野忠雄的原始本性,也引發我對祖先的緬懷。

余光中筆下的〈拉庫拉庫溪〉是我祖先的祖居地。王家祥筆下的拉馬達仙仙與拉荷阿雷戰役,激發邊陲吶喊的想像;同樣也是王家祥所寫的《小矮人之謎》中的小矮人,是祖先代代相傳關於sadusu(矮黑人)的傳說。在南投與花蓮縣兩縣的邊陲境,冒險、異族的想像在此成形,也將南北狹長的花東縱谷,書寫成不同空間的想像。

2020年,我有幸和徐如林老師一同走到大水窟山屋。她向我述說當她和楊南郡來到州廳界遺址時,如何在這裡與布農族人伍萬生、伍明春尋找清古道的路線,也來回尋找清代留下的遺跡。

位在縣境邊陲的大水窟山,因緣際會中,這裡成為歷史的舞台。布農族人在這裡呼喊,清代八通關古道和日治八通關越嶺古道在此交會,使大水窟成為文化衝擊的輻射點。

由大水窟至三叉山這一段路,是布農族的遷移歷史中較少被提起的一段。畢竟,若把許多座3,000公尺以上的高山連接在一起,要族人沿著3,000公尺的稜線遷移行走,並不符合遊耕、遊獵的特性。我們必須找到一塊低於2,000公尺的土地,一步一步地遷移。

布農族人越過秀姑巒山後,就往下來到大分,建立了大分地區;之後又越過新康山附近,下戒茂斯,來到新武呂溪,建立家園。

有一個部落稱呼向陽山為Langus taula,這是因為日治初期有一個叫作Langus的女子,因為在大分的娘家發生了一些事情,她想要翻越此山回到娘家。雖然當時下著雪,夫家的人都叫她不要出門,但她因為掛念著娘家的人,不顧大雪,仍然堅決出門,結果凍死在路上。族人稱她為傻瓜(taula)。這個故事勸誡著族人,如果天候不佳,就不要行經向陽山。從這個故事的背景,我們可以看出當時新武呂溪流域的族人和拉庫拉庫溪的族人,是可以橫越中央山脈相互交流往來的。

1908年,日本人類學家森丑之助跟著獵人嚮導,走上布農族遷移的路線。以現代的地名來說,這條路線大約是由集集出發,沿著新中橫公路走到東埔;銜接八通關古道西段,走到大分;上行南雙頭山,中間經過一處Subatuan(族語就是石板屋的意思);再沿著稜線走到向陽山,接著走到現在的南橫埡口,再到利稻。

之後,他繼續走到大關山與海諾南山下方的Mai-huma(霜山腳),這個地方為霜山腳社(又稱邁呼麻社)與馬斯博爾社(布農語Masbul,又稱霜山木社、霜腳木社)的所在地。

森丑之助所走的路線,是布農族的遷移路線,但對於布農族來說,當遷移路線連接起來後,就是一條聯姻的路線。如向陽山(Langus daula),是Langus回娘家的路。再加上不同氏族,不同獵人所走出來的獵路,這些路讓布農族的生活領域由點連成了線,再形成了面。山不會阻擋族人的路,反而促成了氏族間的交流。從日治時期留下的文獻中看到的戰爭記錄,可以發現有很多氏族相互協助,共同對抗日警的戰爭事件。

1928年發生了日本人所稱的「郡大社脫出事件」。當時居住在南投郡大社的族人,因為想要脫離日本人的管理,便投奔到高雄的玉穗社。對族人來說,這其實就是一種投靠親族的行為,在日本人還沒有來之前,是很常有的事情;只是,在日本警察的監督下,族人不能隨意遷移,因而成為一個「事件」。郡大社族人離開的路線很曲折,他們先前往喀西帕南山附近的塔比拉溪流域(Tavila),之後回到拉庫拉庫溪,再回到大水窟草原,穿過八通關越嶺路線,到了達芬尖山,之後下移到玉穗社。

當布農族人從南投東遷到花蓮縣太平溪與拉庫拉庫溪流域、台東縣新武呂溪流域、高雄縣荖濃溪流域、楠梓仙溪流域後,南二段縱走路線其實還沒有出現,但是那時布農族人就已在其間橫斷這條南二段的虛線了。

雖然每次背負著重物走在山上,總會令我有些許厭世的感覺;然而,一旦看見眼前繚繞的雲海上,撒滿柔和的晨曦,還有優美的黃金草原和遠方的山稜線,景色美到讓我熱淚盈眶。這時,我想起上山的理由,除了想要了解自己族群的歷史外,就是為了親眼看見這些令人感動的美麗時刻。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。