寫在913政院邀地方首長協商前

9月10日,15位藍白縣市首長聯合召開記者會,呼籲中央要解決新版《財政收支劃分法》(簡稱《財劃法》)衍生的分配爭議;而綠營的屏東縣長周春米也很憂心,她表示,明年(2026)來自中央挹注的財源規模可能較今年不增反減短少46億元,希望中央、立院要傾聽地方聲音。事涉地方政府須提交預算書送議會審議,眼看時間迫在眉睫,如何確定明年中央給地方的財源?明(9月13日)行政院將邀請各地方首長協商討論。

8月25日主計總處召集地方政府開會、8月29日財政部通知地方政府明年度統籌分配稅款後,有關新版《財劃法》分配稅款、補助款爭議正式浮上檯面。

在統籌分配稅款上,雖然2026年各縣市金額較2025年增加或持平,但和部分縣市首長預期金額落差頗大,且按照《財劃法》新法條文明定的公式設算,將有新台幣345億元無法分配。另外,在一般性補助款與計畫型補助上,幾位縣市首長憂心隨著統籌款增加,中央相對減少補助款金額,一來一往,整體從中央獲得的財源可能比今年還少。

何以今年3月生效的新版《財劃法》統籌分配款公式「分母」引起討論,且導致剩餘345億元分配款?一般性補助款、計畫型補助款補助原則調整,又如何牽動各地方政府來自中央的財源?《報導者》彙整兩大爭點,並請學者解析。

根據財政部計算,依照《財劃法》現行條文,2026年度中央統籌分配稅款規模為新台幣8,841億元,較2025年修法前4,676億元大幅增加。新法明訂,普通統籌分配稅款中,90.5%應分給本島19縣市、2.5%給離島3縣;此外,若受分配之直轄市、縣(市)或鄉鎮市,其分配金額較修法前一年度分配金額減少,應以特別統籌分配稅款補足。

但是,財政部指出,新版《財劃法》第16-1條中,公式的分配權數總計小於100%,導致統籌分配稅款剩餘無法分配給地方──由於本島19縣市的分配公式分母「誤植」為「全國22縣市」而非「本島19縣市」,致使分配比率尚餘0.2%無法分配;離島3縣的分配公式分母也是「全國22縣市」而非「離島3縣」,致使分配比率尚餘99.8%無法分配。

財政部估計,依公式無法分配的統籌分配稅款約新台幣345億元;行政院發言人李慧芝則說明,這筆款項中央和地方政府均不得動支。

但沒有這345億,各縣市拿到的統籌款會較今年減少嗎?《報導者》彙整2025年各縣市統籌分配稅款、2026年統籌分配稅款(分母皆22縣市)以及新版《財劃法》三讀前,財政部曾試算各縣市的金額(分母依縣市不同,為地方首長期待的正確公式)比較其落差。

首先,即便是錯誤公式下的分配結果(即分母是22縣市),22個縣市獲分款項與人均統籌款仍較《財劃法》修法前增加或持平。六都中增幅最多者為桃園市、非六都增幅最多者為新竹縣,達256%。不過,若與2025年財政部於《財劃法》修法草案三讀前試算統籌分配稅款金額──即各縣市首長之原先期待──比較,10個縣市增加或持平,但離島3縣之通知分配數額較預期減幅超過45%,又以連江縣減幅最大。

關於普通統籌稅款無法全數分配,李慧芝強調,今年2月27日行政院移請立法院覆議時,已在覆議理由文書提出公式分母錯誤、分配指標定義不明確等種種問題。她表示,可惜立法院當時「沒有注意到覆議的文字,導致錯誤擱置至今。」

財政部表示,曾於8月15日邀集地方會商,會議中有地方政府建議採行政解釋處理,但財政部認為,條文已明訂須依全部直轄市及縣(市)為分母,「無法逾越法律文義範圍予以解釋逕予分配」,建議須修法解決。國民黨立法院黨團則在9月11日回應,《財劃法》公式部分「有小瑕疵」,應修正第16-1條,在公式分母將本島19縣市及離島3縣分開,將啟動修法。

台灣大學法律學系教授柯格鐘強調,解決公式分母問題「一定要修法,不能政治協商。」

他表示,法條文義客觀看來相當清楚,如果透過政治協商方式解決──比如行政院最終配合部分地方自治團體的要求作出和文義不符的解釋──恐怕會衍伸公務人員違法失職、監察院彈劾的問題。正確的解決方式,是立法院趕在下個政府會計年度開始前完成修法。

至於修法方向,他認為,雖然有其他事項比「修改分母」更值得檢討,如:事權應隨財權劃分移轉,但他推測,依照目前國會結構,「如果朝野無法取得共識,頂多修一個條文,把全體縣市改成本島跟離島各縣市作為分母,其他事項就算行政院或者執政黨團提出方案,大概也是不會過的。」

政治大學財政學系教授陳國樑則建議,考量地方政府的預算編列時程,財政部應先提供各地方政府「分母修正後」的統籌分配金額試算,作為編列預算的參考。至於根本性的解決方式,他主張,如果朝野達成共識,可快速修法解決分母問題、適用2026年預算。

他也建議,若啟動修法,可連帶增訂日出條款、恢復授權中央政府訂定《中央統籌分配稅款分配辦法》等「明顯的修法疏漏」。但他擔心「節外生枝」,行政院可能在後續討論中「以公式錯誤為槓桿」,試圖推動法案內容的實質修正,導致無法快速修法。「如果(協商)動到分配指標,那就回到原點,不會有指標是大家都可以接受的,藍、白也不會接受新法修過了還沒發揮效果、就被推翻,」陳國樑說。

新版《財劃法》第30條第3項規定,中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額,不得少於修正施行前一年度預算編列數。但是,所謂「不得少於修正前一年度」究竟是指每一縣市都不能少於前一年,還是整體給地方的補助款總額不得少於前一年?

主計總處主張,這項規定並非保障個別縣市分配金額,而是保障中央政府給予全體地方政府的一般性補助款「總額」,中央可在總額不變下,調整給予各別縣市的一般性補助款;但台北市長蔣萬安認為,依照立法旨意,條文應解釋為「保障每個縣市的一般性補助款金額」。

一般性補助款用來確保地方政府能維持基本公共服務水準,弭平基本財政收支差短。以往,一般性補助項目以教育、社會福利及基本設施三大類為主,依照中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配方式公式設算;現在,主計總處修訂「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」後,一般性補助僅保障社會福利,而教育、基本設施,改列成其他經常性、普及性、基本建設等項目,且與過往公式設算不同,未來地方政府可能需提出申請後由中央審核,使各縣市擔憂明年的補助款縮水。

根據8月25日,主計總處召集各地方政府開會時提供的「補助經費表」,2026年已核定的一般性補助款僅有「社會福利補助」、其餘金額未知,有縣市首長擔憂,補助款金額不確定,將影響地方財政規劃。以雲林縣為例:今年拿到的一般性補助款是137.68億元,但截至今日(12日),雲林僅得到中央保證明年社福補助18億元。

而隸屬執政黨陣營的屏東縣、台南市則進一步取得中央預先框定明年的一般性補助款、計畫型補助款預估總額。資料顯示,雖然他們2026年的統籌分配款增加,但不足以彌補減少的補助款(一般性+計畫型補助),使得整體從中央拿到的挹注款項反而變少。

至於新版《財劃法》第30條第3項,到底是保障地方政府一般性補助總額,或個別縣市的補助金額?

柯格鐘認為,「客觀上來看,兩種解釋都說得通。」

他解釋,法律條文具解釋空間是常態,在法律實務上,若A、B解釋都說得通,且案件涉及人民權利義務,當行政機關做出對個別人民不利結果、致使權利受損,當事人可以提起行政訴訟。不過,這次的解釋爭議發生在中央政府和地方政府之間,無涉個別人民權利義務,務實的做法有兩種:

- 如果中央和地方有辦法達成共識,採取其中一種解釋,可在達成共識後明訂於「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」,以確認是保障個別或保障總體;

- 如果啟動修法,也可以考慮修正《財劃法》第30條,讓條文沒有模糊解釋的空間。

他也強調,如果硬要主張A解釋錯、B解釋才對,都不符合法律實務。

至於一般性補助款存在的合理性,學者強調,為落實地方自治精神,中央確實應下放財權給地方政府,而一般性補助具有弭平財政基本需求的性質和統籌分配款的功能類似,未必需要同時存在。

東海大學行政管理暨政策學系教授劉志宏說,一般性補助款應該用來解決「財政分權之後的財政不均等」,各縣市主要財源應以地方稅或統籌分配稅款為主。

柯格鐘也強調,如果統籌分配稅款已補足地方政府處理地方自治事項所需財源,一般性補助款「未必需要存在」。他解釋,舊版《財劃法》的設計下,統籌分配稅款分配方式確實相對不利於地方獲得財源,所以舊版《財劃法》第30條創設補助制度,以一般性補助作為統籌分配稅款的輔助機制,以弭平地方政府財政基本收支差短。因此,如果中央和地方在統籌分配稅款上更為平衡或有利於地方政府,「是否還需要在一般性補助款上維持原先數額,在立法、政策上有討論空間。」

對於主計總處提出修正「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」,縣市首長質疑保障金額過低、疑似取消分配公式、社會福利以外經費擬改由中央各部會核定等爭議,學者則看法不一。

柯格鐘說明,依據《財劃法》第30條第2項,行政院確實被賦予授權制定、修改「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」的權限,「因此,如果《財劃法》第30條第3項的立法文義不夠清楚,行政院在制定辦法上,只要中央不低於給地方總體之一般補助款,要調整給予各別地方團體的一般性補助款數額,確實是有這種操作空間。但計畫型補助款的法律性質,本來就是為配合中央政府政策而給予地方配合中央政策的補助款,這種款項並不在《財劃法》第30條第3項所規定文義範圍內。」

陳國樑則說,「如果一般性的補助款要改成送審、(由中央)核定,就違反了補助款的精神,因為一般性補助是針對財政的不足,那財政能力的不足,不是中央可以核定的。」他認為,只要地方政府存在基本財政收支差短,中央就應以一般性補助款補足。

至於可能取消或調整社福、教育、基本建設等大類,他則認為,「回到補助辦法的歷史,如果不制定(補助)項目,地方可能會先買首長座車,才去買救護車,所以給予一般性補助時有分類、指定辦理施政項目,包含社福、教育、基本設施等等,這樣OK;不過大分類也可能讓地方首長施政的空間受到限縮,如果現在要取消這些大分類,我也贊成。」

至於公式與透明度問題,歷來主計總處均會公告,但目前官網並無2026年版本,13日協商後會否有公式亦尚不確定。劉志宏表示,他不樂見以沒有公式的方式分配補助款,這等於讓中央政府有上下其手空間。

劉志宏也指出,「中央政府也要去調整心態,不要因為統籌分配稅款被地方政府拿走,就想用補助款方式控制地方,應落實財政分權、財權下放的精神。那當然,去年《財劃法》修了之後,地方政府財政資源增加,事權要再加重,這是必然的結果,這點我也支持。」

對於事權移轉地方政府的進度,陳國樑則感到失望,他說:「(去年)我寫了多少文章,呼籲檢討事權──即使修法沒有討論事權,也不代表(後續)不能討論,就回歸《憲法》跟《地方自治法》一項一項檢討,現在中央給地方的錢,哪一些是地方自治事項,全部回歸啊!」

柯格鐘也再次呼籲,地方財權、事權應該匹配,財源應符合《地方制度法》所規定的自治事項所需經費,「如果你今天講說,《財劃法》是不是還要修更多條文?那當然是!但講這些也有點像白講,目前政治生態下,理性討論較少人關注──甚至有些人講說,中央現在找地方要討論事權劃分或者事務下放,是中央想要甩鍋給地方。但我希望大家能夠瞭解,無論中央與地方,財權都要配合事權,任何一級政府都不能只要錢,但不要事、不要事權調整或事務範圍重分配。事務權責與財權應該同時作合理的調整。」

除了事權移轉,劉志宏也期待,中央政府應扮演監督角色,真的把財權下放、與地方協商事權移轉,並監督地方財政紀律,畢竟以台灣的制度來說,「地方政府財政崩壞,最後還是要由中央政府出來善後」。他也希望人民監督政府財政紀律,「投票選舉時要注意到羊毛出在羊身上,要擴大公共支出,勢必要有稅收支撐財政永續性。」

2025/9/12

今日(9月13日)行政院召集22縣市首長北上協商《財政收支劃分法》(簡稱《財劃法》)修法公式錯誤、水平分配及事權移轉,以及中央挹注地方補助調整事宜。行政院強調,應透過修法確保水平分配指標的合理性,以及落實事權移轉。與會縣市首長則多數關心「統籌分配稅款增加、但補助款減少」後,獲分財源是否整體減少;對於事權分配等問題,部分縣市首長意見也不盡相同。

行政院將推《財劃法》全盤檢討;國民黨團表示「公式瑕疵」可修正但不應推翻財權下放

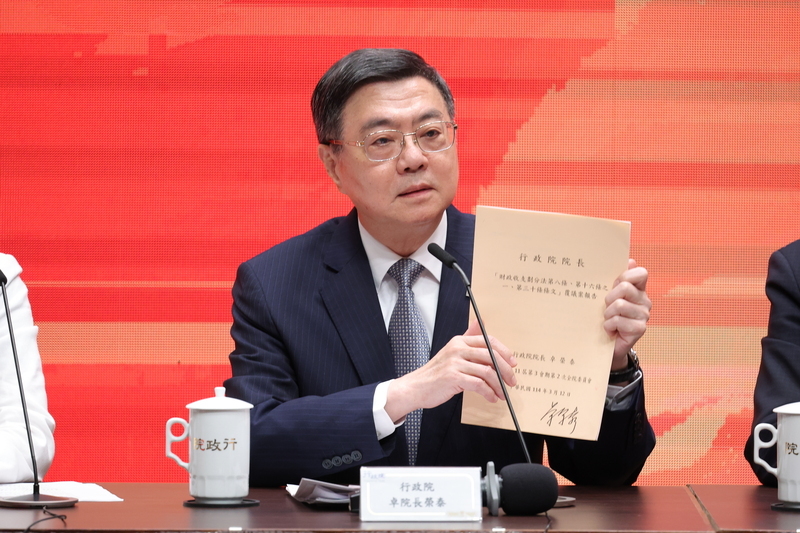

行政院9月13日與地方共商《財劃法》修法與事權分配等議題,行政院長卓榮泰在會後說明記者會中,拿出政院先前針對《財劃法》所提覆議案向各界報告說明。(攝影/翁睿坤/中央社)

下午場協商結束後,行政院長卓榮泰說明政院對《財劃法》修法基本立場:「公式計算錯誤問題,請立法院自己面對自己的錯誤;行政院的責任是推動全盤修法。」他強調,必須修法確保水平分配指標更為合理,「不然明年(2026)還是會遇到城鄉分配不均的問題。」

卓榮泰指出,人口指標應考量人口結構,土地面積指標要考量不同用地類型(如:都市用地、非都市用地)的管理成本差異,財產稅成長率序位分數必須管控,因為容易炒房的地方容易獲得稅金來源,此舉將助長炒房。

除了水平分配,行政院也再次強調,新版《財劃法》既然要落實地方自治精神,事權理應連同回歸地方。行政院主計總處主計長陳淑姿表示,將優先就地方自治應辦事項回歸地方辦理,她舉例,原來中央接收省政府的業務部分,資源已下放、但事權沒有下放,而事權移轉必須仰賴修法。

卓榮泰指出,必須制定一個長治久安的《財劃法》,解決目前面臨的重大國家財政危機。他強調,「痛苦一年就夠了,不要明年發生同樣的痛苦。」對於媒體提問行政院將如何推動《財劃法》全盤檢討、會否與國民黨縣市首長或立委合作?卓榮泰回應,行政院會積極考慮各種協商合作的可能性,不僅是行政院、立法院,中央也要和地方達成共識。

對於《財劃法》再修正,國民黨立法院黨團書記長羅智強今日下午表示,《財劃法》的爭議,在於離島的部分有小瑕疵(指因第16-1條分配公式誤植,致使離島3縣分配比率尚餘99.8%無法分配。此外本島19縣市亦有0.2%無法分配),這部分可以很快修法解決,但他呼籲,民進黨不要拿小瑕疵來耍賴,讓中央集權又集錢。至於修法時程,羅智強說,會按照黨團內部討論、與民眾黨團的默契,以及與民進黨的協商依序推動。國民黨主席主席朱立倫也在今早受訪時再次強調,立法院通過的《財劃法》「大方向是對的」,解決25年來中央地方財政不均衡的問題,至於計算公式瑕疵,立法院直接修就好。

主計長陳淑姿說明補助款調整方向,國民黨朱立倫批製造新問題

對於各縣市首長關切明年度統籌分配稅款和補助款加總後,是否較前一年減少,陳淑姿說明,一般性補助款是中央協助辦理地方自治應辦事項,但是,地方財源已經增加,應請地方由獲配統籌分配稅款辦理,所以調整一般性補助、計畫型補助範圍。

行政院祕書長張惇涵也說明,如果一般性補助款、計畫型補助款全部由中央政府負擔,將導致2026年中央政府總預算舉債上限超過《公共債務法》舉債流量上限,因此調整,希望各縣市首長予以理解。

行政院9月13日「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」,行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左2)、祕書長張惇涵(右2)、財政部長莊翠雲(左)、行政院主計總處主計長陳淑姿(右)出席。(攝影/謝佳璋/中央社)

對於行政院調整一般性補助款分配方式,朱立倫今日受訪時表示,一般性補助款本來都是公式化、沒有問題,但行政院調整一般性補助款分配方式製造出新問題,這也是地方縣市首長完全不能接受的主要原因。

2026年各縣市統籌分配稅款持平或增加、補助範圍調整,9縣市獲分金額低於修法前

根據主計總處簡報,2026年中央挹注地方補助款總金額為2,809億元(一般性補助款2,501億元、計畫型補助款308億元),較2025年減少2,646億元。不過,2026年地方政府全體獲得的統籌分配稅款為新台幣8,841億元,較2025年4,676億元增加4,165億元。

但因各縣市統籌分配稅款、來自中央的補助款水平分配落差,雖然統籌分配稅款增加,但中央相對減少補助款金額,一來一往,個別縣市整體獲得的財源可能比今年還少。

主計長陳淑姿也在今日證實,有9個縣市獲配數(指統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款總和)低於《財劃法》修法前,9縣市為:台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣、嘉義市。

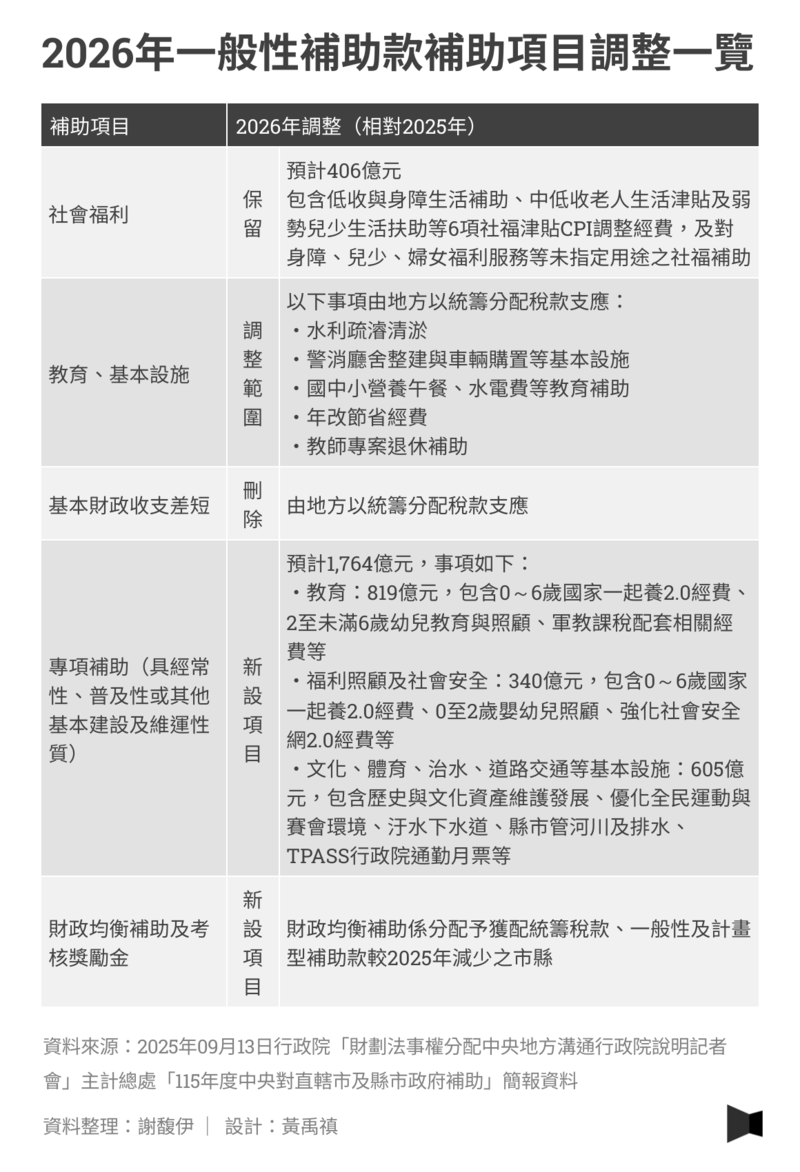

主計總處簡報也顯示,明年中央挹注地方的一般性補助款2,501億元總額不變,但項目調整。2026年一般性補助類別將保留「社會福利」這一大類(406億元),新增專項補助、財政均衡補助及考核獎勵金兩大類,其餘地方自治事項、基本設施將請地方由獲配統籌分配稅款辦理。

此外,原先由地方政府自行決定是否向各部會提出申請的計畫型補助,也將調整可申請事項──提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫,將請地方政府以統籌分配稅款支應。

財源減少,彰化縣長稱將捉襟見肘;侯友宜:樂見共同檢討權責

今日參與協商的縣市首長中,多數人仍最關心「統籌分配稅款增加、但一般性補助款和計畫型補助款減少」之後,獲分款項是否較前一年減少。

已被主計總處證實獲分財源減少的彰化縣,縣長王惠美人在日本考察,但她日前在Facebook發文指出,彰化縣今年依照公式可拿189億元一般性補助,但中央通知明年的一般性補助款中,僅經常性、普及性、基本建設或維運性質計畫補助約57億元、社會福利22億元,加上很多計畫型補助改成「一般性補助」,地方必須編列配合款,讓縣府捉襟見肘。

也有縣市首長對財源增加的幅度不滿意。桃園市長張善政就表示,2026年桃園市統籌分配稅款增加約290多億元,但一般性補助款和計畫型補助款合計減少148億元,一來一回僅增加140多億元,與市民期待有很大的落差。

台南市財源也較去年減少,但市長黃偉哲今日與會協商前受訪時,較關切各縣市統籌分配稅款分配不均問題。他舉例,《財劃法》水平分配公式指標未顧及土地類型差異,台北市只有淡水河、基隆河,但台南市河川眾多,水系治理成本也高,修法卻未顧及。

嘉義縣副縣長劉培東也表示,新版《財劃法》水平分配指標中,人口數、營業稅權重占75%,不利於農業縣市,期待未來修法將高齡化人口比例納入指標,才能顧及弱勢縣市。此外,新竹市代理市長邱臣遠、屏東縣長周春米、嘉義市長黃敏惠、高雄市長陳其邁等人今日受訪時也對水平分配表達關切。

對於事權移轉,新竹縣長楊文科強調,須將中央、地方的事權分配說明清楚,錢權合理下放,並與地方充分溝通取得共識。但澎湖縣長陳光復認為,中央事權移到地方,將使離島更為困難。新北市長侯友宜則表示,《財劃法》確實涉及中央與地方的事權分配,是資源也是權責相當的問題,樂見中央一起共同面對、檢討溝通。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。