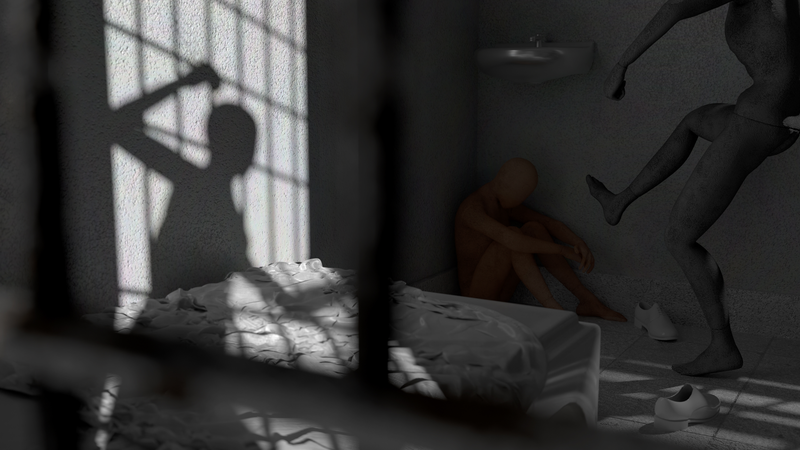

2024年1月19日,香港壁屋懲教所一名少年犯遭懲教人員和其他收容人性虐待,導致肛裂、直腸穿孔的案件,首次於觀塘裁判法院開庭審理。案件經媒體報導曝光後,曾因參與社會運動入獄的鍾翰林、王逸戰、陳枳森等多位人士,也於社群媒體發文描述獄中見聞,指出此事僅是「冰山一角」。香港少年犯失去人身自由的同時,還遭受了哪些不當對待?改善少年犯處遇又為何如此困難?2020年7月港版《國安法》上路、2024年3月《基本法》23條三讀通過,對「監所人權倡議」會有影響嗎?

「2021年冬天,在我身處的期數有一名15歲的少年犯被另外一名少年犯用冬青膏搽龜頭,以牙刷捅肛門,甚至強姦非法肛交,那名15歲的少年在威逼下不敢將此事告訴家屬,直到他不斷屙血送醫,懲教職員才報警處理。⋯⋯受害者因肛門受傷送往某公立醫院治療,同時,將軍澳重案組一隊在壁屋懲教所內為相關人士錄取口供,發生性侵事件的房間也被警方拉封鎖線調查。⋯⋯數月後,警方稱證據不足放棄檢控性侵者⋯⋯」(擷取自王逸戰Facebook)

入獄時,王逸戰曾於2022年2月因身體不適就醫,在醫院遇見同樣在服刑的當事人,聽見這名少年詳述過程。「雖然受害者不是我,但我聽他說的當下還是很憤怒。」

除了懲教人員默許收容人霸凌他人,獄方不當對待收容人的事件亦不停發生。

「他(懲教人員)坐在椅子上,對著我們這群人裡面其中兩個人甩巴掌,(兩人)臉很快就紅腫了,然後他要我們開始掌摑自己。」

回憶起2020年2月身處香港壁屋懲教所的那天下午,張梓軒(化名)接受《報導者》採訪時仍忿忿不平。那時,他和其他6名同一個牢房的室友被懲教人員要求蹲走到沒有監視器拍攝的樓梯間集合,接著便是一連串掌摑與辱罵。而事件的起因,是前一天晚上張梓軒與這6名同因反送中運動被還押的室友,一起在牢房裡唱起了反送中運動歌曲〈願榮光歸香港〉。他回憶,當下很錯愕,「一開始以為他只是想念一念我們而已,沒想到他真的打。」那天過後,梓軒與同房的少年仍時不時遭到同一名懲教人員掌摑、以手肘用力敲擊背部、被鐵尺打手心或腳底。

雖然香港《監獄條例》規定獄中人士不得唱歌,但實際上,允許唱歌自娛是懲教所當中不成文的默契。張梓軒質疑,為何其他人唱歌沒問題,卻只有他們因此被打,「感覺懲教人員好有選擇性跟針對性。」

賢學思政前祕書長陳枳森亦於社群平台公開發文指出,他在壁屋懲教所遭懲教人員暴力對待。2020年還押等候判決期間,陳枳森被懲教人員認定「髮型不合規定」,和另外一位同房的收容人一起被帶去值日主任辦公室。到了門口,懲教人員指揮他的室友蹲著走入辦公室,並要求陳枳森於門外等候。

終於獲得允許離開辦公室後,陳枳森卻看見室友再次被帶了進去。被命令在門外等候的他聽見室友不斷尖叫著「不要再打了」,終於出來時,腳一跛一跛的站不太穩。懲教人員則對他拋下一句「他替你挨打了」。陳枳森說,「我很心疼,然後變成很憤怒。這是政府部門,為什麼可以做這樣的事情?」

結束單獨囚禁5天後,陳枳森曾嘗試向職位更高一階的總懲教主任投訴,對方卻不予理會,「他直接走掉了。」

陳枳森於貼文末寫道:「我希望把所見所聞說出來,望大眾知道被看見的(案件)只是少數,以保少年犯免受到非人道和私刑的對待。」

因港版《國安法》案件服完刑期,但去年(2023)年底赴英尋求庇護、目前被通緝的前學生動源召集人鍾翰林越洋受訪時表示,由於監獄當中對於行為有嚴格規定,跟成人監獄比起來,少年監獄的懲教人員或B仔,很少教導新人如何達成要求,像是如何正確打掃廁所、排列水杯等等:

「如果你一直做得不對,他們就直接打。如果又發現你打不還手,那他們就會慢慢增加暴力的程度,因為他們覺得『啊!這個人很好玩,很有樂趣』。」

長期關注台灣監所人權議題、監所關注小組理事長陳惠敏則分析,事件反覆發生的根本原因,還是在於監獄作為全控機構,是權力暢行無阻、為所欲為之處,加上不斷的評分機制、必須24小時相處,讓少年之間的欺凌更容易顯露:「嚴格說起來,一般學校裡面少年之間的各種暴力、霸凌也沒有很和緩,只是沒有那麼顯著,所以也不是因為裡面的學生特別可惡。」

張梓軒則觀察到,成人監獄當中,部分懲教人員也會擔心惹毛黑道大哥,導致個人下班在外遭到幫派報復,形成微妙的平衡。陳惠敏亦持類似觀點。她認為,成年人有較多社交經驗,懂得採用利益交換等其他方式互動,所以看起來較和平,但不代表完全沒有暴力事件存在。

若要逃離獄中暴力的深淵,青少年面臨的第一道關卡,是擔心遭到報復而默默隱忍。

結果少年用非常驚恐的表情看著他。一旁邊年紀較長、傳聞中是施暴者的收容人更以挑釁地語氣對著少年說:「說啊,是不是有人對你不好啊?」少年低聲說了句「沒有」,話題便到此為止。

根據王逸戰貼文,他所接觸的15歲少年遭到毆打後,同樣擔心加害人變本加厲而忍氣吞聲,直到遭到性虐、需要送至外部醫院治療,事件才被立案。他認為,在裡面的時候,和外面溝通的渠道寥寥無幾,僅有寫信、等親友探訪、等議員探訪,然而懲教署人員會審查寄出的信件內容,也會監聽親友探訪的對話內容,但凡踩到懲教署紅線就會被找麻煩。他寫道:「作為平凡人的我難以捉摸懲教署的邏輯,因此每次親友探訪時我都只能說一切安好。」

懲教人員也擅常運用「連坐罰」製造同儕壓力,讓當事人噤聲。陳枳森亦於貼文中提及,他曾在親友探訪時講述遭受的不合理待遇,卻突然被搜查房間,間接導致同房間的室友被關進水飯房(被罰單獨囚禁)。

並不是所有少年都能幸運地撐過這段不敢申訴又無處可逃的日子。

第四天晚上張梓軒結束活動回到房間後,聽到懲教人員把少年後續情況當八卦分享。該名少年趁著休息時間,從置物櫃裡開了一瓶全新的清潔劑喝下肚,口吐白沫倒地,被送到外部醫院洗胃,後來又轉送青山醫院(提供法醫精神科服務的精神科醫院)評估。張梓軒說,「理論上拿完報告後14天,如果沒問題,他應該要回來壁屋懲教所 ,但我後來就沒有看過他,聽職員轉述,他進了青山醫院後就沒有回來了。」

即便少年沒有被絕望感淹沒,克服恐懼向獄方實名索取申訴表填寫,並向香港懲教署總部投訴組(類似台灣監所制度的政風室)提出申訴,還是可能遭懲教署勸退或草草結案。鍾翰林便曾遇過,總部到懲教所實地調查、訪談相關人證之前,第一線的懲教人員便威嚇大家:「你們什麼都沒有看見,沒有事情發生喔。」

美國喬治城亞洲法中心、研究司法政治及國際人權保障的研究員黎恩灝認為,其成因不外乎是:

「香港沒有一個相對獨立、不夠透過政府現行的途徑來處理,也沒有一個自由民主的制度去監督政府行政機關的運作。」

不過,在陳惠敏看來,近年台灣獄政改革重點之一,也是努力持續落實監獄透明化。陳惠敏分享,以匿名申訴管道的設計為例,匿名申訴箱的設置地點要確保申訴人不被看見,且只有政風室主任和祕書才能擁有鑰匙開啟。「不過,他們(獄政第一線)是否落實,我們其實不知道。」

在台灣,參考英國作法的「外部視察」制度3年多前上路、規範各監所應設置獨立的外部視察小組,並由相關領域專家選者遴選視察委員,依法得進入監所實地訪談、訪談機關人員、收容人或相關人員,或要求回覆書面意見,並有權調閱、取得相關紀錄,並追蹤改善情況。

然而,在香港,「太平紳士巡查制」雖然看似接近外部監察,卻時常遭質疑功能不彰。

然而,受訪者均告訴《報導者》,太平紳士來巡察時,根本沒多少人敢公開舉手申訴,「因為怕被找麻煩。」

黎恩灝則從法律角度分析,即便香港也適用聯合國《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》、《兒童權利公約》等等且完成相關立法,「但第一個問題就是,檢控方(香港律政司)不用酷刑條例而是用普通的罪刑去控告。」

黎恩灝認為,在威權國家,政府會利用法律繼續或者是利用法庭的複雜語言,將政治性的問題包裝成了一個法律技術的問題,導致公眾難以參與討論,「政府一開始就設定好議題框架,引導公眾討論法律技術細節,比如有沒有犯罪的元素、有沒有意圖、有沒有證據、判決結果如何,但是沒有人會討論酷刑,因為政府根本沒使用這個概念去處理。」他認為,若以酷刑罪處理,反而能增加公眾對政府的信心、相信政府願意正視問題的嚴重性,「也讓市民知道香港本地法律裡就有酷刑罪,不是外來的概念。」

回顧香港近年監所人權推動歷程,與立法會議員、公民團體(如:青少年囚權關注組等)、出獄的社運人士(政治犯)加入倡議密切相關。包含有2008年法院判定「獄中投票權」應受保障、2016年法院判定要求男性囚犯需將頭髮「盡量剪短」違反《性別歧視條例》,皆是公民社會爭取而來,但並非熱門社會議題。

然而,2020年6月港版《國安法》通過後,許多人權相關公民團體相繼被取消或解散,包含長期關注監所人權的NGO「青少年囚權關注組」、「石牆花」等等,目前僅剩少數組織低調運作。黎恩灝認為,社會輿論能夠做成壓力的情況大幅降低,「現在連環保團體也開始被點名提醒須遵守《國安法》啦。」

如今流亡英國的鍾翰林說,如果他還在香港,會很擔心因此讓香港警察逮住機會扣上國安罪名。他說,「我之所以發文,第一個原因,其實也是最大的原因,是我人已經不在香港,不用擔心被指控煽動社會仇恨政府之類的罪名。其他人還在香港,我就有點擔心他們。」不過,他對發文公開揭露相關情節能促成懲教署內部改變抱持信心。

鍾翰林在壁屋懲教所時,曾聽一位待過沙咀勞教所同獄友提起,電影《同囚》上映後沙咀勞教所情況改善不少。他相信,即便懲教署對外聲稱他們所說的一切都是不實指控,「但他們其實好擔心公眾討論,相信還是會有用。」

人仍在港的王逸戰也於懲教署發出聲明指控抹黑後,再次具名發文回應,重申發文原因:希望有關部門能徹查事件,避免有更多人需要承受這種疼楚。他最後寫道:

「若然沒有人選擇將真相公諸於眾,那麼這些在黑暗中的欺壓是否並不存在?⋯⋯我相信,真相與愛,定能戰勝謊言與仇恨。」

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。為尊重當事人意願,張梓軒為化名受訪。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。