入圍第62屆金馬獎獎項:最佳劇情片、導演(李駿碩)、新演員(張迪文)、原著劇本(李駿碩)、剪輯(石馬) 獲得第62屆金馬獎獎項:最佳導演(李駿碩)

無名青年在傾頹的城市漫遊,在一場場與不同階級、身分的陌生男人的性愛中探索。盜用上個男人的隻言片語,重構自我印記。邂逅波斯詩人、擁抱泰國移民、親吻黑人演員,在一場場私密的事後對話中困惑、掙扎、重生。以黑白影像、極簡長鏡頭寫就生命的圓,勾描赤裸迷人的酷兒大觀,發出對日常生活的深邃詰問,也聽見廢墟中的眾生絮語。

李駿碩 香港導演、編劇,1991年出生,香港中文大學新聞學士、英國劍橋大學性別研究碩士。2018年導演短片《吊吊揈》及首部劇情長片《翠絲》皆入圍金馬獎;2021年第二部長片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳劇情片、導演等12項大獎,並獲得最佳改編劇本獎。新作《眾生相》入選2025年柏林影展電影大觀。劇場編劇有《赤城頌》(2018)、《完美的世界》(2025)。

「什麼是正常生活?」 「上街吃飯、去戲院看電影、瘋狂做愛。」

對話發生於香港男子與無證泰國移工之間,素昧平生的兩人,在泰國人的宿舍下舖床結束激烈性愛後,落座尋常食堂吃飯,有一搭沒一搭聊工作、鬆散辯論街頭抗議的有用或無用,以及,何謂正常。

李駿碩第三部長片《眾生相》是一部半自傳電影。沒有姓名的年輕男子用交友軟體約炮,與陌生男人做愛前後,他觀察、提問,裸裎相見後,思想隨之坦蕩,有時冒犯。結束一夜情,他帶走炮友的職業、想法與故事,收為己有,整裝扮演,進入下一段萍水相逢,重複提問、觀察,並借用身分的性愛旅程。

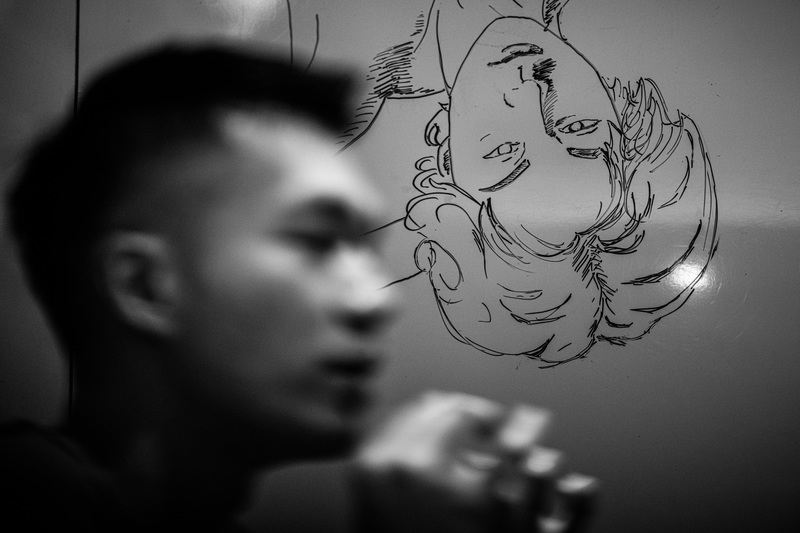

安靜的黑白影像,充滿「刺點」。這些刺點可能是男子獨自生活的房間牆上,工整服貼的台灣藝術家侯俊明字跡「跟慾望搏鬥是一種病」;可能是房內的充氣浴缸與假陽具;可能是伊朗裔炮友家裡牆上的名畫《世界的起源》特寫的女性陰部;又或者是男子獨身一人在空蕩的地鐵上讀《Stay True》,讀得熱淚盈眶。

「有些評論覺得,男主角有自毀傾向,但是我寫(劇本)的時候,真的沒有這樣想。2019年之後,我覺得我是比較積極去面對的人,這個是the best I can do。」

受訪這天,李駿碩身著紅白七分袖棒球T恤、藍色牛仔吊帶褲,幾乎是任天堂遊戲人物「超級瑪利歐」的裝扮,與《眾生相》的內斂、陰鬱反差極大。事實上,除了他個人多年的約炮經歷,電影作品的基礎,還有一段分隔兩地、長跑多年的非一般愛情故事。

李駿碩10年前從英國念完性別研究碩士,回香港第一個星期,在交友App上認識美籍男友、音樂劇演員Zenni Corbin。2019年4月,Zenni為了工作搬回紐約,當時交往約4年的兩人,進入長期分隔兩地、只能短暫相處的節奏,兩人協商進入開放式關係,允許對方跟別人發生性關係。

2020年,李駿碩本來打算拍完前作《濁水漂流》,要去紐約找男友,卻遇到COVID-19疫情來襲,隔離與國界封閉,移動受限,2020年2月到2021年6月,長達一年半無法見面。李駿碩笑說,那陣子跟炮友形容自己的男友,大家都半信半疑;分隔一年半之後去紐約,男友的朋友看到他也說:"Oh, that boyfriend is real."(喔,男朋友是真的。)

外人看來特殊的情感維繫模式,讓李駿碩動念寫下《眾生相》劇本,記錄自己與男友的交往、約炮歲月,也同時探問,何謂真實的情感關係?甚至,何謂個人與世界的關係?

第三部長片,終於是一部貼近個人的故事。相較其他新銳導演,李駿碩的影壇起頭,是才氣與運氣的結合。2017年,描述性工作者的首部劇情短片《瀏陽河》,獲得鮮浪潮大獎,受到影壇注目,也因此被面臨導演空缺的《翠絲》劇組找上,接手執導這部描述跨性別者家庭的故事。

第二部長片《濁水漂流》改編自他在大學新聞系時期採訪的無家者真實事件,入圍12項金馬獎,亮眼成績讓李駿碩以為,下一部作品能順利獲得投資。

然而,2021年完成《眾生相》劇本後,卻遲遲找不到有興趣的投資者。「大家知道這是很『我』的東西,表達支持,但這樣的同志片對他們而言太偏鋒、前衛,沒有把握。」

還沒找到資金的期間,李駿碩擔任好友祝紫嫣執導首部劇情片《但願人長久》的共同監製,經歷過製作崗位後,漸漸有自信可以自抓預算拍片;加上同一時間,同輩香港導演黃綺琳自力籌款拍了《填詞L》,激勵李駿碩咬牙拿出多年積蓄拍《眾生相》。最後花費150萬港幣(約新台幣600萬元),僅用12個工作天、10多人的小型劇組拍攝完成。

年僅24歲的香港演員張迪文首度擔綱長片主演,在片中有大量全裸露骨性愛畫面、特寫獨角戲,出色表現入圍金馬獎新演員,讓人誤以為劇本是為他量身打造,其實並非如此。

7年前還在讀中學的張迪文,曾與李駿碩合作短片《吊吊揈》,一次劇組重聚,李駿碩才發現上了大學的張迪文走上演員之路,包括演出電視劇《那年盛夏我們綻放如花》。他來試鏡《眾生相》時認真背了劇本,讓李駿碩印象深刻。「我跟他確認整部片很多sex scene(性場面),會全裸,你OK嗎?他說,我沒有問題啊。」

「我覺得他很ready,比我想像放得開,反而拍完在各大影展放映、獲得提名,比較緊張有壓力,會在意大家對演出的評價,」李駿碩說。之前合作過的演員,例如《翠絲》的惠英紅、《濁水漂流》的吳鎮宇、李麗珍,都是經驗豐富的專業演員,跟張迪文合作,才體驗到導演跟新演員之間,特別緊密的關係。

男主角之外,李駿碩透露,片中6段約炮故事的「炮友們」,一半是真實跟他約過炮的人本色演出──包括交往進入第10年的男友Zenni──另外一半則是演員演出。劇本給每一個現實中對應的炮友看過,確認每個人的尺度、是否要去除可辨認資訊,唯獨那位泰國無證勞工,由於交友軟體帳號已失效,無法聯繫上本人。

「他們大多不是專業藝術電影觀眾,看過的feedback(回饋)就是很好啊,沒有想到自己的故事可以拍成這樣的電影。」李駿碩比較擔心的是Zenni的反應:「他自己演自己,全世界都會知道他是我男朋友嘛,壓力比較大。」

另外挑戰是,雖然兩人對開放式關係有共識,也彼此分享跟炮友相處的趣事,「但沒有那麼detail(細節)跟他說我跟其他每一個人講的話、或者做了什麼。」本來他有心理準備,要是男友覺得不妥就放棄,但Zenni很快讀完劇本,不僅演出,也擔任本片共同監製:「我覺得很有愛啊,他跟我一樣就是覺得,那種對關係certain(確定)的感覺。」

拍片動機浪漫,那拍完有改變跟男友之間的關係嗎?李駿碩停頓一會兒沉思:「有沒有呢?可能吧,在我的視角裡面還沒有。他的話,要問他。」

至於為何炮友都是外國人?李駿碩笑說,身為一個高調出櫃的男同志創作者,在香港的同志圈已有點名氣,「香港人在App上敲我,常常開口就是『導演你好』。他知道我是誰,我不知道他是誰,這個關係不公平啊。外國人就不知道我是誰,才可以拍得成一部電影。」

隨著男主角借用前一個炮友的身分、職業、擷取對話,前往下一段約炮關係,「我是誰」成為全片隱而不宣、存在主義式的提問。

「李駿碩」也不是李駿碩的本名。他說,開始拍電影以後,發現這個圈子很多人不是用本名工作,「我們工作的nature(本質),是去靠近人最raw(原始)的情緒,名字、身分啊,都是借用的東西。」

他信手拈來長年看變裝表演的經驗:「像變裝皇后就是借用名人的名字,重組成表演藝名,那個名字不是真的,但那個persona(人設)就是靠近自己最原始的慾望、身分的一個途徑。拿一個假的身分,去找到真實的自己。」李駿碩進一步說,人的本名帶有父母、社會給予的期望:

「但你自己找的那個,才是真實的。那在法律上,或者是在客觀的定義上是假的,可是我覺得『那個假的,可能比那個真的更真』。」

約炮的匿名與其後的借名,讓約炮行為本身在欲望的追尋之外,更多了表演的趣味。對於李駿碩而言,約炮還是蒐集創作素材的途徑,形成「創作是生活,生活是創作」的互文性。

整部電影畫面中,最多只有兩人,李駿碩刻意以4:3銀幕,聚集主角與炮友的動作與對話,創造「框內框」的構圖,彷彿隔著距離觀看一幀幀照片中的表演,但又保有親密感。「我憑直覺認為,這個故事最適合用這個比例,」他說。

主角因為約炮,走入典型香港狹窄的各處住家。有一段特別抽象,彷彿泰國導演阿比查邦.韋拉斯塔古(Aphichatphong Wirasetthakun)《熱帶幻夢》的奇境:身分不明的白人男子帶著主角走過步道,隔天主角發現自己被棄置於水邊,滿身傷痕進入荒郊廢墟、拎走一個有姓名的皮箱,似乎富含寓意。

「抽象的東西不好解釋,」李駿碩大笑。自己出資拍片當老闆,可以任性下決定,包括違反商業邏輯、以黑白色調創造特別的質感與氣氛,也包括毋需明說抽象情節。

金馬執委會執行長聞天祥公布本屆金馬獎入圍名單時,這樣介紹《眾生相》:本片表面上是「約炮」,實際上消化了所有負面情緒之後,轉換成精彩而成熟的感想,「不只是同志的眾生相,更是充滿創意與見解的香港切片。」

電影對話裡的香港切片,多半隱晦地點到為止,但知情者聯想後,不免心頭一緊。例如片中,男主角與東德出生的年長炮友Stefan聊天時提到,父母大方接受他是男同志,也會帶男友回家,但是「2019年之後,彼此看法就不一樣了」;在香港任教多年卻學不會廣東話的英國炮友幽幽跟主角說,有次學生聽到同學喊「開窗」就突然哭了起來,原來是因為廣東話「開窗」,聽起來跟「開槍」很像。

如今的香港人抑鬱嗎?「我感覺得到我們的生活方式不一樣了,都有一些創傷,然後學著如何去live with這個狀態。不只是香港,我去到美國、柏林,大家都這樣。這個是很共通的情緒,我沒有覺得這個情緒很香港,」李駿碩說。

又,何謂正常生活?李駿碩沒有正面回答,而是聊起剛剛在金馬影展看的紀錄片《把靈魂放在手上行走》:伊朗裔流亡導演耗時一年,視訊與巴勒斯坦25歲女性新聞攝影師Fatma Hassona對話,記錄加薩走廊戰火中的日常。身在和平世界的導演對Fatma說,我現在這邊與你視訊通話,感覺正常的生活好荒謬;但Fatma說,別人眼中的不正常,對在加薩的我們而言是正常的。

「什麼是正常?」

主角與炮友在性愛後以談話舒緩焦慮,不斷互問。當下世界,正常與混亂的界線瓦解,片末最後一段約炮關係──由李駿碩男友Zenni飾演──以愛的口吻重新定義:也許混亂與災難,才是人世間的常態。

縱然外在環境遭受壓抑,香港仍是能自由約炮、追求生之欲望的地方。片中炮友間的對話,透露對生育與繁衍的想望──男同志追求不斷性愛的行動,似乎是為了替代無法繁衍的缺憾、維繫生之欲望。未來基因技術的進步甚至道德的突破,會給予生育更多可能性嗎?

片中跟東德人炮友Stefan的那一段對話是真實發生的。李駿碩曾經問40多歲的他,「你這麼帥,沒有想過當明星?」Stefan說不,「不想live in the public。」然後李駿碩又問他,人生還想要什麼?他說,想當爸爸。

「他想要當一個父親的這個事情,說得那麼平常、真誠,可是我想都沒有想過,但我感覺那是很美好的。」

約炮,與他人短暫交換己身的一部分,滿足生之欲望;創作,收攏炮友群像,讓個人經驗超越零碎、賦予行動更寬廣的意義。關於香港,關於對男友的愛,關於亂世中可以如何保有希望,這是李駿碩獨一無二的「眾生相」哲學。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。