《我家的事》是導演潘客印的第一部長片。為了拍這部片他反覆探問自己對家庭的印象與想像,找來了5年前拍攝前傳短片《姊姊》的原班人馬藍葦華、高伊玲、黃珮琪,再加入了新的家庭成員曾敬驊與姚淳耀。潘客印帶著一眾演員們一起去爬山、逛夜市,培養默契,一起回到他的故鄉彰化社頭,重演了那個在他刻劃在他的青春時光,始終揮之不去的家庭故事。

擅長剪接的潘客印,用詼諧的裁縫機縫補家裡的心結,把那些纏繞彼此線頭一一收緊,透過電影擁抱家人也擁抱自己,更感動了無數在家庭的邊緣沒被接住的觀眾。《我家的事》創下了一家五口演員全數入圍金馬獎的紀錄,讓那幅始終帶有缺憾的全家福,得以圓滿。

入圍第62屆金馬獎獎項:最佳男主角(藍葦華)、女主角(高伊玲)、男配角(曾敬驊、姚淳耀)、女配角(黃珮琪)、新導演(潘客印)、改編劇本(潘客印)、原創電影歌曲(〈一路順風〉,詞、曲、唱/盧廣仲)

獲得第62屆金馬獎獎項:最佳男配角(曾敬驊)、改編劇本(潘客印)

一個家就是一個四季,每個家都有不能說的祕密。追尋身世的姊姊、艱辛求子的媽媽、天兵闖蕩的弟弟、試圖逆轉人生的爸爸,有歡聲笑鬧,也有哭泣徬徨,直到微光照進幽暗的心房。導演潘客印首部長片以不同家人視角,串起四段時光的悲喜往事,編織一部動人小品,勾勒平凡台灣鄉間家庭橫越24年的鮮活畫像。

潘客印

導演、編劇、剪輯師。作品關注家庭、身分與愛的複雜性。首部編導作品《姊姊》入圍金馬獎最佳劇情短片,並獲選為新加坡華語電影節開幕片;而後延伸為首部電影長片《我家的事》,獲2025年大阪亞洲影展「藥師真珠賞」最佳演出獎及台北電影獎5項提名。

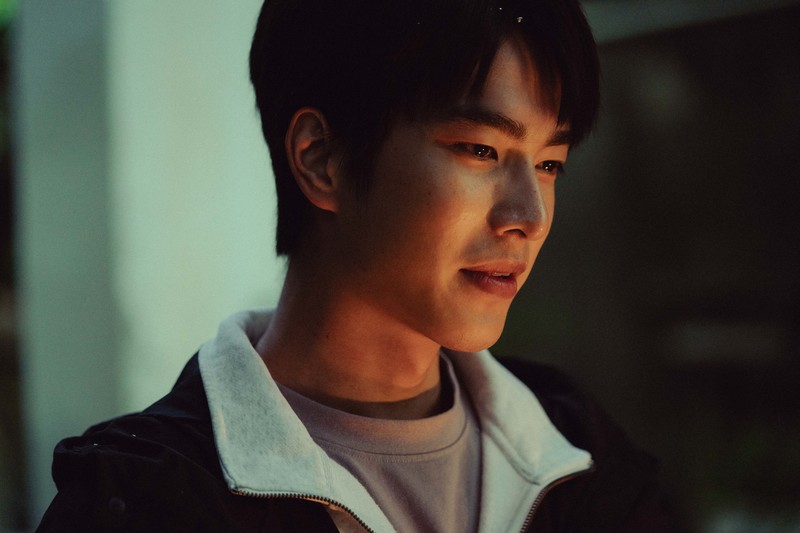

左腳包著護具、雙手拄著拐杖,潘客印滿頭大汗、艱難地走下2樓工作室的樓梯,雖然走起路來吃力又疼痛,他仍是挑起眉毛、擠出那自帶戲劇性的招牌笑容,說起他跌倒的故事。

過去幾個月,潘客印帶著《我家的事》跑全台各地的戲院與觀眾面對面映後座談,還遠赴美國、英國、義大利、日本征戰國際影展。每一次面對觀眾、媒體,他總是神采奕奕、活力十足。直到一個星期前,他下樓時,踩空跌倒,腳踝骨折,雖然不用打石膏,行動卻大受影響,醫生要他帶著護具3個月,沒辦法蹦蹦跳跳的走上金馬紅毯,甚至連每天跑完工作行程,要回到二樓的工作室時,上下樓都變成了一個難題,台北生活真是不容易。

潘客印是個想家的人。即使從高中畢業就離開彰化社頭,來到台北念書,退伍後又留在台北工作的他,已經在這座城市住了快20年,仍然覺得自己是個局外人,經常覺得自己有點「格格不入」,連找一格停車位都不太容易。雖然台北朋友比較多、比較熱鬧,但年紀大了,他偶爾也覺得台北的生活有點吵鬧。

現在只要工作有空檔,他便會帶著電腦、帶著硬碟回去彰化社頭的老家,住個一、兩週,剪片、寫劇本,「有時候住了快一個月,住到都懶得回來台北,在社頭的日子,才有一種安穩生活的感覺。」

不像許多年輕人,把在台北買房當作一個人生夢想。潘客印說,他一直有在想要搬回彰化──他想回到社頭買一塊地、一棟三層樓的透天厝,要有院子可以停車、烤肉的那種,他會在門口前院種一顆苦楝樹,苦楝會在春天開小小的粉紫色的花,還能有驅蟲的效果。

今年38歲、處女座、依然單身,潘客印曾想過,要生3個孩子,這樣會比較熱鬧,「像是我現在骨折,如果我有哥哥或弟弟的話,也許發生什麼事情就可以互相幫忙,可以有一個後援吧。」他愛熱鬧,但他愛的不是夜市、KTV的那種熱鬧,而是一家人擠在一輛機車上,或是提著拜拜的水果有一句沒一句慢慢走回家的那種熱鬧。

他對「家」的想像,貫穿他的一生,也貫穿了《我家的事》。故事從姊姊用蠟筆畫的全家福圖畫開始,那張圖畫中爸爸媽媽面帶笑容、3個人坐在海邊、看著夕陽,弟弟躲在媽媽的肚子裡,姊姊望著海浪。那張全家福色彩繽紛,像是童話故事裡的家庭,總是父慈子孝、和樂融融,但在真實世界裡,許多家庭都只是潦草的素描,每個人都在長大的過程中,試著去反覆上色、修改自己想像的家庭樣貌,試著讓家的模樣更接近自己的想像,但也很多家庭,可能連草稿都沒有上好,就不畫了。

幸福美滿的故事都如此相似,而每個家庭的遺憾則各自不同。

潘客印從淡江大學畢業後,做過各種不同的影視工作,他做剪接、編劇、配音、演員、導演,拍過紀錄片、MV和廣告。2019年他拍的第一部劇情短片《姊姊》,就是《我家的事》的雛形,當時拍短片的時候,電影長片的劇本大致就已經完成了。

「但後來花了兩、三年的時間在反覆修改,最難寫的就是『爸爸的事』跟『弟弟的事』。」

潘客印的爸爸在他高中時就過世了,他始終沒有真正認識過自己的父親,也從來沒有跟他說過一次父親節快樂。因為他與父親的距離太過遙遠,得要依靠很大量的想像與訪談才能寫出電影中爸爸的角色,最後也是靠著演員藍葦華的詮釋,賦予了爸爸這個角色的血肉。

弟弟的事則是關於他自己。拍在弟弟的事,其實就是一個潘客印重新認識自己的過程,認識自己的憤怒、認識自己的彆扭、認識自己與家人的隔閡和親暱,「我覺得這很難,因為我們每個人在生活可能不太會意識自己的存在,我要釐清自己在家庭裡的角色。」到後來,拍攝過程中反覆添加了很多不一樣的情緒,讓角色更有獨特性,演員曾敬驊也有加了一些東西進去,所以後來電影裡看到的弟弟,其實已經離他很遠,「弟弟是我,但又不是我。」

「我想從每個家庭成員的主體出發,去拼湊一個家庭的樣貌,他們彼此不知道彼此遇到的事情,只有觀眾知道。」

正如同電影的宣傳標語「你知道我們是多拚命,才會成為一家人?」潘客印說,其實每個人都只能看到家庭裡面的一角,「要組成一個家庭需要經歷很多的爭吵、磨合,每個人都做出一些磨合。」一開始是兩個陌生人的磨合,後來是兩個家族的磨合,結婚後還要為了生育而努力,孩子生下來後養育、教育,心理壓力、經濟壓力等等。

「這些都是家庭的隱形成本,這個隱形成本是非常巨大的,但我們卻常常都視而不見,我家的事不只是我家的事,很多家庭都是這樣。」

潘客印說,電影就像是要把那些看不到、如同空氣一樣的隱形成本,展示給大家看,看看組成一個家庭的不容易。

「國中上理化課,我們為了要理解空氣,老師會先要我們點火燃燒,再用玻璃杯蓋住,等到氧氣燃燒殆盡、火焰熄滅的時候,就代表空氣沒有了。」家庭的隱形付出就好像空氣一樣,平時都看不到、感覺不到,但消失的時候,那溫暖的、明亮的火光,轉瞬即滅。

為了維繫一個和諧的家庭,每一個成員都付出了不一樣的隱形成本;更難堪的是,每個人的付出未必能減輕其他家庭成員的負擔,有時候付出過多,也反而可能增加了另一個家庭成員的情緒成本,最後變成一本怎麼算也結不清的帳。《我家的事》沒有要結清這筆帳,沒辦法用一塊牛排換一滴眼淚,只能讓我們先看見,看見家庭裡每個成員的付出,看見家庭的裂痕,再看見每個人在上面補土、抹平的努力。

潘客印說,在跑映後的時候,很多觀眾都說在他的電影裡面看到了屬於自己的「我家的事」。有一個男大生說,自己常常疑惑為何會生在這樣的家庭,但看完電影就覺得自己不孤單,因為不孤單,好像就更有力氣去面對這個世界。

潘客印前陣子跟一個馬來西亞人工作,「我問他多久回家一次,他說大概3、4年,我聽到的時候非常驚訝,這樣也太久了吧,但他一點也不覺得,反而覺得台灣人每個月回家一次更不可思議。」他說,我們也許只在原生家庭生活20年,但人生後面的60年卻都被那20年給影響。

也許就是這樣的家庭文化,讓台灣人對家庭故事特別有感,但無論家庭被拍了幾百萬次,都還是有不一樣的家庭故事可以拍,可以被感動。那樣的家庭觀念無關於血緣、親緣,而是在人出生長大後,一筆一劃被刻進生命裡的情感連結。

一件雨衣、一張圖畫、一塊牛排或是一張釘著繳費證明的註冊單、踹在欺負弟弟的同學身上那一腳,潘客印透過這些日常的片刻,去捕捉家庭裡那些難以看見的愛,那些愛像顏料一樣,反覆修補著對家的想像。

潘客印說,電影上映後,他媽媽去看了很多次,在彰化社頭的放映時有看,台北首映時她也來台北看,「我原本以為約她看第三次她會拒絕,結果她還是答應了,她說這是她人生中看過最多次的電影。我問她說,是因為這是妳兒子拍的電影嗎?結果她說不是,是因為她覺得每看一次,她都能看到更多不一樣的東西。」他希望媽媽看完以後,有覺得兒子更靠近自己一點。

至於姊姊呢,潘客印說,姊姊在電影上映不久之後,就和姊夫一起去電影院看,「結果入場的時候,電影院的工作人員說錯,說『觀賞《他家的事》的觀眾可以驗票入場。』我姊就當場糾正他:『是我家的事,不是他家的事!』」就像電影裡的姊姊一樣,一定要幫弟弟出一口氣。

至於會不會希望透過這部片跟內心的父親和解呢?潘客印說,他原本有試著把結局寫得更溫暖一點,但後來覺得太矯情了,還是保留了現在的結局:「其實原本也就不可能真的和解吧。」

「正是那些家人之間一個又一個解不開的結,怎麼解也解不開,剪也剪不掉,用燒的應該也不行,就像鏈子一樣,把我們牢牢的綁在一起。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。