從1990年代中期開始,因為數起震驚社會的姦殺案,在憤怒與不安的輿論壓力下,我國發展出一套治療性侵加害人的介入方法,以此遏止性侵犯的再犯機率。20年來,此一不論罪行輕重皆需治療的模式,堪稱全球最嚴格與最全面。

然而,這真的替社會抓出「惡狼」,並成功矯治他們了嗎?《報導者》調查發現,此套制度反而製造出新的受害者,不適當的地點與無限期監禁的爭議,更使強制治療長年踩著違憲的爭議紅線上,猶待根本的檢討與改進。

「每次會客我都哭,兒子很天真地問:『媽媽為什麼哭?』有時候寫一大篇禱告詞,隔著透明玻璃叫我兒子跟我一起念,旁邊的警察說妳在做什麼?我說我是基督徒,在幫我兒子祈禱,結果他沒反對,」張湘楹說,因為兒子張男患有中度自閉症的特殊身分,她爭取到每週2次的會客時間。

- 犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條、第332條第2項第2款、第334條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,而有下列情形之一者,得令入相當處所,施以強制治療: 一、徒刑執行期滿前,於接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。 二、依其他法律規定,於接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。

- 前項處分期間至其再犯危險顯著降低為止,執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

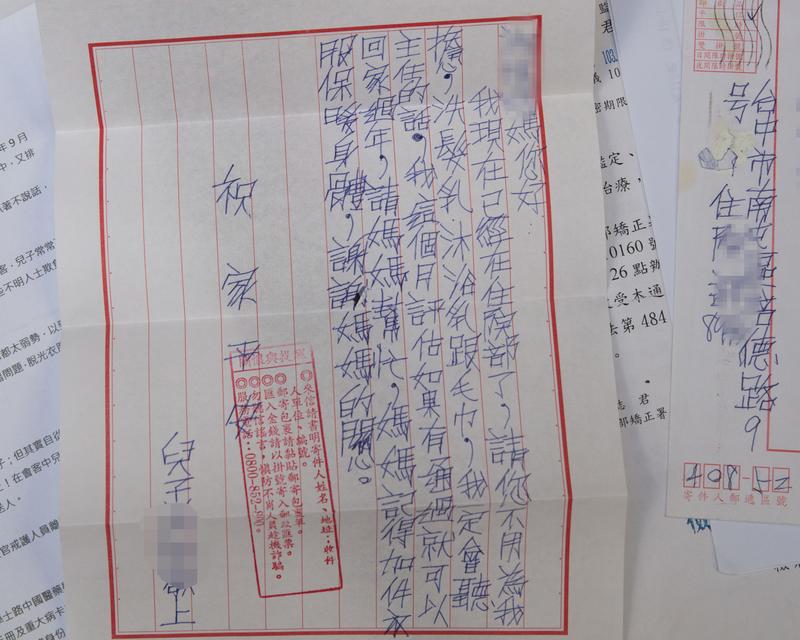

自從張男入監,3年來張湘楹風雨無阻前往探視,透過安全玻璃說上幾分鐘話。由於言行舉止與團體規範格格不入,兒子從國小就被霸凌長大,張湘楹極度擔心進監所後遭到不當對待,特別將他可能讓人誤解的固著行為一一寫下,並把衛教單張放置在會客室,希望獄中管理人員瞭解什麼是自閉症。然而進去不久,張男就頻遭毆打與綁著約束行動,直到現在張湘楹都不忍想起細節。

「我是張男的母親,他是一個25歲的中度自閉症患者。 昨天(1/23)在台中監獄會客看兒的時候,兒說出讓本人極恐懼又害怕的事情:兒去年9月在培德醫院內被同室同學強迫做性服務;兒面無表情地說,病友把生殖器放在兒口中,又排尿在他口中!兒說他有吐掉,但不確定幾口。 兒被監禁在培德的這段日子,每次會客,常常不發一語,不然就是嚇得又哭又抖、不能言語。」

台中自閉症家屬協會的社工,協助張湘楹將兒子的處境寫下,印成一張A4紙,送入監所內。

「第幾床的誰誰誰看見他喊救命,眼睛閉著不敢出聲。後來獄中主管出來排一列說,我兒子跟裡面人玩,沒有這個事情,他們把紀錄洗掉了,醫師也懷疑我亂說。對方有精神病很可憐,關在裡面的人也不可能作證,我就算了,」張湘楹說,午夜夢迴,她只能一再懊悔與虧欠,自己是一個沒有智慧與能力的母親。

「後來我一直跟他講,你想交女朋友去摸人家,是不是這樣,你就能感受那種痛苦。」

只要觸犯妨礙性自主罪,皆須「接受身心治療或輔導教育」,實務上,我國設了三道關卡:

- 對獄中服刑的性侵犯進行「刑中治療」。

- 針對刑滿、假釋、緩刑、緩起訴者等無需服刑個案的「社區治療」,按照安排的日期固定到專業機構報到,參與由心理師帶領的團體課程,得繼續治療到再犯風險降低為止。

- 若經評估再犯風險高或連續4年未通過治療,就會被送入目前唯一專門隔離治療高風險性侵犯的地方──台中監獄附設培德醫院的「刑後治療」專區。

在張男進監所第三年,接手治療工作的培德醫院心理師提到,「其實他的案件很輕微、又是初犯,一開始是不需要進監獄的,但在社區治療期間,媽媽常常擅自闖入治療過程,治療師曾幫忙找安置機構,媽媽也很難配合建議,評估委員們覺得個案的情況不穩定,可能導致風險上升,因而決議送刑後強制治療。監所裡面的環境由於是集體生活,有許多規範或潛規則要配合,對自閉症類群的個案較為不利,加上個案除自閉症狀外還有其他精神症狀與躁動情形,因違規被隔離、約束或被同房室友欺負的情況在前兩年時有所聞,」

他從之前的監所資料檔案中曾看到某個案用生殖器碰張男嘴巴的事件紀錄,並有其他人在場,「如沒造成實際傷害、張媽媽也沒有提告,這件事情很難進入後續處置,」不願具名的心理師表示。

「這件事是由個案跟母親反映,母親再轉述給我們,監所調出監視器畫面,並沒有發現其主觀上所描述的情形,所以無法確認是否發生,」法務部矯正署台中監獄臨床心理師陳永慶表示。

儘管張湘楹很早就參加台中市的自閉症家屬互助團體,但由於先生酗酒早逝,本身教育程度不高,這個家庭長期徘徊貧窮邊緣,照護與教養資源不足,導致張男難以發展基本的社交生活及情欲需求管道,這位遲遲無法社會化的青年不巧觸犯的輕罪,讓他一層層進入由檢警、心理師、醫師、專家委員組成的治療系統,一路建檔、評估、隔離,終至送入陽光無法穿透的幽暗處,從未遂的加害者,淪為無聲的受害者。(編按:張湘楹於2015年替其子聲明異議,此案開啟第一位法官聲請釋憲的契機,後續發展詳見〈為何替性侵加害人釋憲──逆風法官在社會安全與人權界線間的抉擇〉。)

「國外也有針對性侵犯的治療模式,但是會由專業團隊篩選適合及有意願的個案,像刑期太短或病態人格這種臨床上已證實治療無效的,都不會進來,世界其他地方沒有像台灣這麼嚴格的法規,全部都要做治療,」輔仁大學臨床心理學系助理教授黃健表示。他長期擔任桃園與新北市的性侵害加害人評估小組委員,以及台中、宜蘭監獄性侵害加害人治療團隊督導,對於性侵加害人治療有多年的臨床研究與國際交流經驗。

「每次跟外國專家討論,他們都說,『哎呦,你們嚴格到不可思議』;另一問題是,本來要把高風險個案關在裡面,到後來有點喪失本來的原意,現在關的大部分是有精神疾病或智能問題,一直無法通過評估出不去,這些人其實需要的是安置機構,但因為找不到只好又放裡面,長期下來等同無限期監禁,」黃健強調。

由於監禁的刑罰本質,與治療目的相反,在訂立強制治療制度初期,法務部及衛福部就一直在尋找適合的地點成立「性侵害刑後強制治療專區」,但只要消息一經披露,就會遭遇強烈的反挫,即便選址與台中監獄近在咫尺,地方政府仍以強力手段阻止,此地便於2018年「轉型」為「矯正教育館」,成為矯正署的樣板展示空間;也曾研議設在既有精神療養院所,旋即遭鄉民「吃香蕉」抵禦。

- 犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條、第332條第2項第2款、第334條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,而有下列情形之一者,得令入相當處所,施以強制治療: 一、徒刑執行期滿前,於接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。 二、依其他法律規定,於接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。

- 前項處分期間至其再犯危險顯著降低為止,執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

培德醫院名義上叫做醫院,卻是在監獄的環境,且因人數逐年增多,床位不敷使用,許多個案只能像受刑人般住在監所舍房;接受矯正署委託執行治療工作的中國附醫團隊,僅在每週固定的時間才會進去,猶如看門診般與他們短暫接觸,其他日常的規範,全都在監獄的管轄範圍,甚至也要跟其他受刑人一起下工場。醫療團隊無法跟個案長期處在同個空間,更難以進一步發展出能改變行為的方法。

1990年代至2000年初期一連串震驚社會的性侵害案件,是促成性侵強制治療制度最主要原因。在憤怒與不安的輿論壓力下,普遍認為往昔與一般罪行並無二致的性侵害案件,應該要採取更嚴格的預防方法,在司法處遇之外,再多設一道「安全閥」。

1993年,中興大學女學生范錦瑜遭謊稱替女兒徵求家教的陳錫卿姦殺(最初被指為共犯的呂金鎧歷經高院更7審,由新的DNA 鑑定技術排除涉案),由於陳錫卿甫因妨害風化案件假釋,出獄5天就犯案,後續在討論《性侵害犯罪防治法》草案的過程中,民意代表與犯罪學者就主張強姦犯需經過治療,否則不得假釋,以避免更多悲劇發生,開啟了以「治療」概念加入刑罰的濫觴。

從1990年代中期後經過多年修訂,於2005年史上最大規模的「刑法修正案」中,確立了《刑法》第91-1條,2006年開始實施,規定所有妨害性自主案件者,無論情節輕重,皆須進行一系列的治療以及評估,若風險持續則需送往刑後強制治療。

2011年,因兩度性侵服刑9年的林國政出獄40天後,即在雲林莿桐鄉姦殺葉姓女國中生,震驚全國,加上前一年民眾及輿論對於高雄女童性侵案判決的不滿,形成以汰除「恐龍法官」為訴求的「白玫瑰運動」,引爆萬人上街抗議,一時之間,社會對於性侵犯威脅婦女及兒童人身安全的恐懼,以及司法無法為受害者伸張正義的不滿,達到另一個高峰。

立法院因應這股民怨,火速於該年修訂《性侵害犯罪防制法》,新增第22-1條,將原本只規範2006年後犯案者(《刑法》第91-1條訂立後方才適用)的強制治療規定,溯及既往到2006年以前,將過去、現在甚至未來(以各種量表評估再犯風險)可能的性侵加害人,盡皆納入以「治療」為名的天羅地網。

因為法律適用時間點的不同,2006年前/後犯案被評估需要強制治療者,目前分別委由草屯療養院(草療)、中國醫藥大學附設醫院(中國附醫)兩個不同的團隊負責治療工作,預算來源也不同,前者來自衛福部、後者為法務部,相同的是,這些已無刑期的高風險個案的治療地點,都是台中監獄的高牆內,形同再多坐一次牢。

據法務部統計,目前共有57名2006年後犯案個案在培德醫院,在這個性侵犯的「最後一站」裡頭,是否都是些犯下人神共憤重案、對婦女與孩童有極度危險威脅的「惡狼」?

實際的情況幾乎相反。據第一線的工作人員透露,其中有一半是連基本認知功能或生活自理能力都有問題的心智障礙者,從自閉症(含亞斯伯格),到智能障礙、精神疾病等,往往如張男一般觸犯輕罪卻因在社區治療無效,而送進來強制治療。

「精智障類型個案要完成犯行相對有困難,若被害人是成年人,則往往比他們還要強壯、更有社會常識,所以成功率可能較低;但是往往因沒辦法有效自我控制、對法律的理解程度與遵從度低,或是無法判斷在適切情境下需與他人維持適當距離與接觸,導致涉入案件。評估上即使危險性低,但風險高,則常會造成他們反覆進入監所,或進到強制治療後就很難出去,」培德醫院心理師解釋。

在團體模式為主的心理治療過程中,必須先探討過去的成長史,對自己的犯罪歷程和循環因子有一定程度了解,在情境或者案例中學習、演練如何不重蹈覆轍,需要大量內省式的談話,並與團體成員之間的互動,才能讓治療師看到改變的可能。心智障礙者在其中猶如外星人,無法遵守規範,小自走來走去、大聲嚷嚷,或如張男曾在裡頭脫光衣服、四處磨蹭等舉止。

「以張男而言,談話溝通完全沒辦法,我們通常要設計情境,用『演』的來告訴他,為什麼不能隨便摸別人、這樣做會有什麼後果,」陳永慶說,賴以支撐整個治療模式的再犯預防理論、認知行為療法等,對他們而言都是雞同鴨講。

除心智與精神障礙者,還有另一個特殊族群佔了強制治療中很大部分:臨床上公認「無法治療」的病態人格。目前10位病態人格個案,進到培德醫院後沒有一個出去過。針對此一族群與性犯罪之間的關聯,目前並無本土研究,但對第一線治療人員而言,他們有很明顯的特徵可辨識:能言善道、自我感覺良好,說謊被拆穿也不在意,可以不斷發明新的說法,過去生活型態沒有任何長期的計畫⋯⋯。

「國外研究指出,病態人格者若接受團體治療會增加再犯風險,因為他們學習與模仿能力很好,擅長操控別人,很可能會把治療師的技巧學起來,用在別人身上,所以這些特殊個案只能個別治療;但在治療情境中他們往往也對自身的狀態或案情有許多保留,不願多作探討,導致整個會談流於虛談,耗掉很多治療師的時間,」一位仍與刑後強制治療個案有著治療關係、不便具名的培德醫院工作人員表示。

在2006年以前犯案者(適用《性侵害犯罪防治法》第22-1條),由草屯療養院負責處遇,在培德醫院二樓有一個獨立空間稱為「大肚山莊」,目前有約15位個案在裡面。相較於2006年以後犯案者(適用《刑法》91-1條)以「保安處分」處遇,仍屬刑事司法系統,大肚山莊仿照美國「民事監護」(civil commitment)概念,較接近醫療的環境,白天有醫師、護理師、社工、心理師、職能治療等輪流安排治療活動,設計能改變外在行為的獎懲制度,夜間聘有保全,而非監獄的戒護人力,生活空間、管理方式跟治療活動能較完整結合。

儘管如此,這裡面臨的困局與培德醫院並無二致:心理治療對低功能個案效果有限。草療為此尋找特教資源協助致定適合教案,像教小朋友一般,以繪本傳達自我認同、親子關係、手足同儕、情緒學習等議題,也需要重複地用具象化的方式,教導自慰、懷孕、青春期變化等對於兩性的基本知識。

即使認知功能正常,這些2006年以前犯案者被監禁至今,脫離社會已久,長期在封閉環境內,沒有在現實中驗證或調整治療成效的機會。

「裡面沒有性刺激來源,周圍大部分都是男性,看不到真正和異性互動時候會出現的問題,認知上該學、該做的,都只能到一定極限,理想上刑後治療和社區是流動的,治療到一個階段就應該回到社區『適度暴露於社會環境中』,由警政單位監控,風險增加、有問題再回到治療專區,連戒菸或戒酒都要6、7次復發,幾乎沒辦法一次就戒掉,」草屯療養院主治醫師何儀峰表示。他是目前主責大肚山莊的醫師之一,投入性侵害加害人處遇的工作已逾15年。

「性侵治療不像傷口可以醫治,比較像是跟慢性病共存的概念,更重要的是要配合社區監控等有效的『外控』機制。以加拿大為例,大多數的性侵加害人刑度三分之二時就強制假釋,為什麼這樣設計?以此適度暴露來改變行為,評估在社區中的風險,這時還有一個最強外控力量:違規就撤銷假釋。但台灣的性侵犯能假釋的機率不到10%,普遍覺得這個人這麼壞!怎麼可以假釋?」何儀峰強調。

「低容忍」的社會氛圍下,第一線治療團隊背負著「社會問題醫療化」的沉重壓力──期待治療評估後,不會再犯的許諾,甚或是隨之而來的質疑。

盧君的案例並非個案,大肚山莊最近也有「同學」已通過醫療團隊與專業委員的評估,卻在如此社會氛圍下,連續3年被駁回停止強制治療的聲請。

「我看我出去只有兩種可能:一個是釋憲案通過,被放出去,一個是我死了,躺著抬出去,」這是A先生得知回家之路再度被拒後,第一時間發出的感嘆。

「2018年,由14位專家組成的評委會首次過半數同意其再犯風險顯著降低,可嘗試回到社區,可是地方政府仍以過去再犯高風險的樣貌,忽略個案經治療過後之改變及評估委員會對其風險顯著降低之評估,以過去無法改變的事實,試圖影響法院裁定,導致法院裁定駁回停止治療申請,此顯示了該地方政府對治療單位、專家評估委員以及個案的不信任感,對此類個案的處理方式,就是『只要不放回社區就不會有危險的隔離態度』;第二年、第三年通過評估後,都被同樣方式駁回,」負責連結大肚山莊個案的社區資源與家屬聯繫事宜,草屯療養院社工師陳衍伶表示,「這對我們治療團隊、個案與家屬是非常大的打擊。」

「這位個案隨著年紀增長,衝動性下降,自省部分也有進步,可以整理自己的犯罪循環,找到比較危險的啟動因子,是以往與女性相處的挫折感所投射出來,」何儀峰解釋,「第一次沒通過時,當然會有很大的挫折跟失落,但表現出來的態度滿正向的;第二次沒通過,不免會憤怒與自暴自棄,他後來經過調適,能更成熟因應。到了第三次,全體委員才會全數通過,覺得應該要讓他試試看。」

在大肚山莊裡,A先生是少數呈現高度自省與願意配合治療的個案,甚至當團體過程中碰到很沉默或尷尬的時刻,會主動出來扮演「拯救者」的角色,緩解治療師與同學之間的緊張關係。

「性侵害個案在服刑期間,亦會接受刑中治療,這個案在刑期屆滿後,已進行8年刑後強制治療。對個案而言,地方政府及法院用這樣的理由駁回停止強制治療裁定,會令焦點模糊在體制對他的壓迫,而非其本身再犯及重蹈覆轍的風險上;對治療團隊而言,經專家委員評估風險顯著下降,卻用過去不可逆的事實來反駁,我們感到無力,因為過去無法透過治療改變。我們已經這麼努力跟個案討論未來出莊規劃、因應再犯預防等等;但在『低容忍』關卡下,不只是個案慢慢沒有希望,我們也已經慢慢疑惑,還能做些什麼?」陳衍伶感嘆。

但對於地方政府而言,A先生從年輕時就有多項妨害性自主前科,其重複的犯罪手法:尾隨未成年少女、持刀性侵等,是必須嚴格審視的最大關鍵。

「坦白說,就是因為他太年輕就犯案了,而且只要一出獄沒多久就會再犯,犯罪手法又太固著,我們才會擔心,出來真的令人安心嗎?為了保護潛在被害人的安全,我們就會做些設計,評估監所對他的處遇成效,同時送給法院作參考,至於採取哪方意見,決定權在法官,」新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心(新北家防中心)主任許芝綺強調。

在得知戶籍所在地為新北市的A先生通過出所評估,將由檢察官向法院聲請停止強制治療後,新北家防中心即召開會議討論此案,指出所數項評估指標未達半數委員通過、家屬年邁無力監督,「在監期間已逾20年,其未入監前即在家中務農養雞,未來出所後回到原生家庭中仍以經營家中農地為主,似無顯現具體可行出獄計畫」等語,質疑治療團隊的結論,法院綜合考量後駁回停止治療的聲請。

已非嫌疑犯、被告或受刑人的A先生,在沒有律師的情況下,繼續在監獄裡自行研究法條,第三次提出抗告。如同過去兩年的結果,此次被高等法院駁回,持續隔離在台中監獄,邁向他的第九年強制治療。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。