性侵害加害人強制治療處分的議題,可以從婦女權利保障的面向出發來觀察。雖然在解嚴之後,婦權運動就開始蓬勃興起,但性侵害犯罪防治在規範面上獲得關注,則是在1990年代發生多起性犯罪事件之後的事情。一連串的修法,皆可窺見婦運團體的努力。性侵害犯罪加害人強制治療處分規定的出現,亦必須放在幾個性犯罪案件、婦權運動、性侵害犯罪防治的脈絡下來一併理解。

重大性犯罪案,推動性侵加害人治療立法

1991年,婦女團體現代婦女基金會即開始起草《性侵害犯罪防治法》(以下簡稱《性防法》),雖然草案在1994年即送進立法院,但完成立法,卻要到1996年彭婉如命案等事件發生之後,立法院才在1997年1月22日制定公布,除了加強被害人的保護與扶助,亦要求主管機關應致力於性侵害防治,並建立社區治療制度。

曾經犯下多起性侵害等案件的華岡之狼楊姓受刑人,於2001年考上台大社會系,自2003年開始每年申請假釋,但皆引發極大爭議,負責矯治楊姓受刑人的專家表示無法保證其不會再犯,而其假釋亦均遭駁回。此促使性侵害加害人登記制度、電子監控等社區監控制度的創設,以便監控回到社區的性侵害加害人。

三度修《刑法》,2005年確立性侵犯病患面貌

台灣《刑法》原無性侵害犯罪加害人之強制治療處分的規定,對於有關性犯罪的治療規定,係於1994年假釋規定的修法,才首次出現在刑法典本次修法於《刑法》第77條第3項規定「犯《刑法》第16章妨害風化各條之罪者,非經強制診療,不得假釋」。強制診療成為審查假釋的要件。之所以此次新增性侵害犯罪加害人假釋前強制診療的規定,係因1994年發生多起強制性交案件,且皆係由剛出獄的妨害風化前科累犯者所為,因而導致了修法,並且開始有針對性侵害加害人應予以強制治療的訴求。

首先是1999年於「保安處分章」明文規定第91-1條犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條之罪者,於裁判前應經鑑定有無施以治療之必要。有施以治療之必要者,得令入相當處所,施以治療。(第一項)

前項處分於刑之執行前為之,其期間至治癒為止。但最長不得逾3年。(第二項)

前項治療處分之日數,以一日抵有期徒刑或拘役一日或第42條第4項裁判所定之罰金數額。(第三項)

立法理由為「觸犯妨害性自主罪經鑑定而顯有治療之必要者,得令入相當處所,為適當之治療,爰增訂本條,使對性犯罪者的強制治療有法源根據。」

此次修正,將原作為審查假釋要件的強制診療規定,修正變更為應由法院宣告之保安處分,從性侵害防治的面向來看是一種進步,但這樣的規定仍然存在諸多問題原條文除了漏未規定如「強制性交結合犯」等特定性侵害犯罪人作為強制治療處分之對象,針對原條文規定的「刑前治療」還有如下至少3個問題。

第一,原本規定是否有施以治療之必要,係於「裁判前」經由鑑定來判斷,但既然在裁判前判斷,顯然就犯罪事實存在與否,可能尚未確定,因而會出現「鑑定意見認為有治療之必要,但法院認為被告無罪」的情況,換言之,所為之鑑定根本欠缺確定之犯罪事實作為基礎。

第二,原條文的強制治療處分是「刑前處分」,但這種入監前先進行治療的做法,被認為並不適當,其理由在於,「刑前處分」是在入監執行刑罰之前,先進行治療,才入監服刑,但如刑期太長,則恐出獄時已忘記治療內容,變成無效的刑前強制治療,又浪費資源,如將刑前處分改為刑後處分,則可將強制治療與監獄或社區之治療結合,做有效之運用。

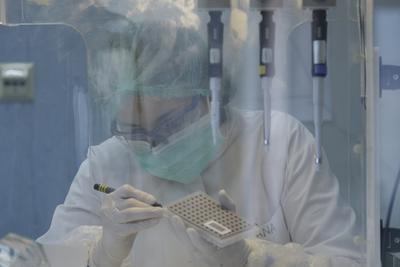

第三,則是原本刑前治療的執行期間,雖然規定至「治癒」為止,但仍然有「3年」的上限,換言之,最多就是治療3年,如執行已滿3年,但未治癒,仍不得繼續執行強制治療。然而,學界與醫界認為性侵害加害人的強制治療與一般疾病治療不同,並無治癒之概念,期限應視是否已達到強制治療之目的而定,因而認為期限應以「再犯危險顯著降低為止」為妥當,同時,應每年鑑定、評估加害人之危險性,以避免長期監禁、保障加害人人權。

犯第221條至第227條、第228條、第229條、第230條、第234條、第332條第2項第2款、第334條第2款、第348條第2項第1款及其特別法之罪,而有下列情形之一者,得令入相當處所,施以強制治療:

一、徒刑執行期滿前,於接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。

二、依其他法律規定,於接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估,認有再犯之危險者。(第一項)

前項處分期間至其再犯危險顯著降低為止,執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。(第二項)

出獄者再犯引風暴,《性防法》溯及既往補漏

2011年,某性侵害犯罪累犯者9年刑滿出獄後,不久又犯下強制性交、殺人案,引起社會激憤。

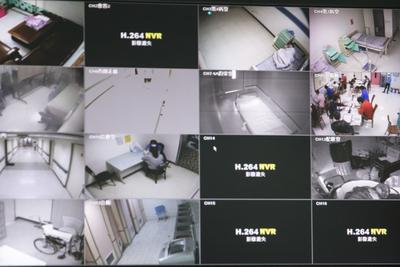

該加害人至出獄前都未通過治療審查評估,被認為有再犯風險,雖然當時新修正的《刑法》第91-1條已經施行,但基於法律不溯及既往原則,無法適用予以強制治療,僅能安排他在2011年4月至戶籍地警察局報到進行評估與治療輔導,必要時配戴電子腳鐐,沒想到他在3月再度犯案,當時引起如白玫瑰社區關懷協會等婦幼團體的關注。

為了填補此一規範上的漏洞,立法者另於《性防法》新增第22-1條加害人於徒刑執行期滿前,接受輔導或治療後,經鑑定、評估,認有再犯之危險,而不適用刑法第九十一條之一者,監獄、軍事監獄得檢具相關評估報告,送請該管地方法院檢察署檢察官、軍事法院檢察署檢察官聲請法院、軍事法院裁定命其進入醫療機構或其他指定處所,施以強制治療。(第一項)

加害人依第二十條接受身心治療或輔導教育後,經鑑定、評估其自我控制再犯預防仍無成效,而不適用刑法第九十一條之一者,該管地方法院檢察署檢察官、軍事法院檢察署檢察官或直轄市、縣(市)主管機關得檢具相關評估報告聲請法院、軍事法院裁定命其進入醫療機構或其他指定處所,施以強制治療。(第二項)

第二項之加害人經通知依指定期日到場接受強制治療而未按時到場者,處一年以下有期徒刑、拘役、科或併科新臺幣五萬元以下罰金。(第四項)

加害人依第二十條第一項規定接受身心治療或輔導教育,經鑑定、評估其自我控制再犯預防仍無成效者,直轄市、縣 (市) 主管機關得檢具相關評估報告,送請該管地方法院檢察署檢察官、軍事檢察署檢察官依法聲請強制治療。

換言之,性犯罪者雖然曾經為自己的犯行服刑,出獄後縱然未再犯,但只要經過鑑定、評估認為再犯預防仍無成效,即有可能在並未有新的犯行的情況下,被命接受強制治療處分。其餘如強制治療期間,則基本上與《刑法》第91-1條相同,皆係至再犯危險顯著降低為止,且執行期間應每年至少一次鑑定、評估有無停止治療之必要。這樣的規定或許充分地顧慮到社會安全與婦幼保護,但除了有後述不定期保安處分的問題之外,亦有違反不溯及既往原則、無犯罪卻有保安處分等問題。

沒有確定終點的強制治療,法學界批違反「罪刑法定原則」

若從法律理論面來看,不論是《刑法》第91-1條或《性防法》的相關規定,如果性侵害加害人每年鑑定、評估的結果,皆不滿足「再犯危險顯著降低」的要件,而條文又無強制治療處分期間上限的規定,強制治療處分期間即會繼續持續,性侵害加害人的自由則會繼續受到限制,終生監禁亦非不可能。

由於性侵害加害人無法事先得知強制治療處分之執行何時結束,法律亦無明文規範期間上限,強制治療處分遂成為學說上所稱「絕對不定期」之保安處分,遭受到大多數學者的強烈批評,最主要的重點即在於其違反「罪刑法定原則」中的「明確性原則罪刑明確性原則有兩部分,其一是要求犯罪構成要件的明確性,《刑法》對於犯罪行為的成立要件規定,應盡可能明確;另一則是要求法律效果的明確性,刑法對於犯罪行為的制裁,針對特定行為應該科處何種刑罰或保安處分、法定刑或處分期間的上下限,亦應明確清楚。

罪刑法定原則是經過歷史上的反省而來。17、18世紀之前的西方社會中,司法審判不公平、罪刑專擅,且有殘酷與不人道的刑罰。但在啟蒙思潮的影響下,人們開始對於此種現象產生反省,要求改革。具體內容之一即是要求必須事先以法律明定何謂犯罪,特別是犯罪的成立要件與刑罰,欲藉此保障個人的自由與人權免於國家或裁判者恣意的侵害,簡單來說,即是「無法律則無犯罪」、「無犯罪則無刑罰」、「無法律則無刑罰」。

只有事先透過法律被規定為是犯罪的行為,才能肯定犯罪的成立,在法定範圍內予以制裁。透過事先將罪與刑予以明文化,來確保國家發動刑罰權之預測可能性。這樣的預測可能性使人民可以預測自己行為之後果,進而有刑罰威嚇的功能,亦可藉此明確限制國家刑罰權的發動,來保障人民的基本權利。確保人民對於自己行為之後果的預測可能性,才不至於造成突襲,使人民因為對於自己行為後果的不確定,而產生行動自由的萎縮。

縱然法律有規定,但規定內容卻不明確,人民仍然不知道被禁止的行為與可能的制裁為何,則等同於是沒有規定;因此,罪刑的規定必須要明確,即為罪刑法定主義的內涵之一。現行的不定期強制治療保安處分規定,則正是違反了法律效果的明確性。

多數學者認為,拘束人身自由之保安處分,仍應遵守罪刑法定原則,強制治療作為拘束人身自由之保安處分,其規定違反了罪刑明確性原則中的法律效果明確性原則、禁止絕對不定期刑的要求;亦有認為此一規定違反了罪責原則,也濫用了特別預防理論,並且認為治療期間不應超過行為人所為不法行為的罪責範圍,而應以犯罪人可以回歸社會經營正常生活為重點。

相對的,由於此種保安處分的宣告,在經鑑定、評估有再犯危險顯著降低之情事時,即應停止執行,因而亦有少數見解認為,保安處分執行的期間會與行為人所為行為之嚴重性、行為人所表現之危險性、對於行為人未來行為之期待性均相當,因而符合比例原則與實質正當程序,並不會有違反罪刑法定原則或違憲的問題。

在被害人苦痛、社會不安與合理制裁之間,反覆辯證尋找平衡

雖然從外國法來看,美國亦有類似的制度,稱為「民事監護制度」,並且由於美國將其法律性質定位為民事,進而不會有違反刑事法原則的問題,民事監護制度因而被認為在符合正當法律程序的條件之下,仍然可以予以正當化。規定在《刑法》第91-1條的強制治療保安處分,是刑事制裁,固無疑義,但如《性防法》第22條、第22-1條第1項的強制治療處分,則有欲以民事監護制度來予以正當化的見解。

不過,從規範用語來觀察,《性防法》的規定與《刑法》第91-1的規定差異不大,再從《刑法》修正的脈絡來看,立法者與學者多認為拘束人身自由之保安處分仍然必須遵守罪刑法定原則,似乎難以認為,只要將此一處分貼上民事監護的標籤,即可使其迴避罪刑法定原則的要求。

更何況,不論是從學者見解或從受處分人的訪談來看,台灣的性侵害加害人強制治療保安處分事實上發揮的機能,是「以強制治療之名,行終生監禁之實」。與其說是強制治療,此一強制治療處分所發揮的更大作用,或許僅是將社會認為的危險人物掃到社會邊緣監禁起來而已。因此,以立法目的著重對於加害人的「處遇處遇(treatment),醫學上譯為「治療」、社會科學稱「處遇」。「個別化」是處遇重要原則,工作者根據個案問題陳述而擬定的計畫方向。

強制治療處分作為社會安全、性侵害犯罪防治、再犯防止、保護(潛在)被害人、行為人危險性消除或抑止等處遇,有其正向、光明的側面;但從刑法理論面切入,亦可察覺現行法所規範的這種不定期強制處分,有其過度侵害權利、陰暗的側面。

有關性侵害加害人的各種處遇、被害人的保護與扶助、性侵害犯罪的防治等各種問題,即是不斷地在這兩大立場之間折衝、妥協,現行法即是在這種折衝之下,一方面為了再犯預防,規定強制治療處分期間至再犯危險顯著降低為止,另一方面又顧慮可能對於人權造成過度侵害,規定再犯危險是否顯著降低而能停止治療,應每年進行鑑定、評估,來確保接下來的強制治療係以行為人再犯危險作為正當性基礎。

性侵害防治制度的發展與各種倡議,每當制度上產生新的應對模式,之後就會發現這樣的應對模式存在著新的問題,規範與制度就在這種不斷的正反辯證中變動。「刑期無刑語出《書經.大禹謨》:「汝作士,明于五刑,以刑五教,期于予治。刑期于無刑,民協于中時,乃功懋哉。」指刑罰的目的,在於教育人遵守法律,從而達到不用刑的境地。

法律問題往往在處理人際之間的紛爭,需要面對被害人的苦痛、社會的不安,但亦應平衡加害人所受到的制裁是否合理。刑事制裁如刑罰或保安處分,即是面對這種矛盾衝突之後的一個解決之道。然而,制裁如果過度,則會變成國家、社會對於加害人所為的另外一種侵害。我們終究必須面對大多數的犯罪人服刑期滿、復歸社會,其中需要思考的是應該如何與之共存,而非將這些人永遠排除於社會之外。