史觀影像

(※本文包含《帝國浩劫:美國內戰》劇透,請斟酌觀看。)

5月初,最新一屆普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)揭曉。今年(2024)特別針對俄烏戰爭議題,除了《紐約時報》(The New York Times)、《路透社》(Reuters)因相關報導雙雙獲獎外,還特別褒揚了「報導加薩戰爭的記者與媒體工作者」。

當時,以戰地攝影師為題的電影《帝國浩劫:美國內戰》(Civil War)正好在台灣上映。不論是記者或非記者,愛不愛拍照的人都能深刻「體會」這封寫給戰地攝影師的情書。無需了解這部虛構影片中美國的荒謬複雜性,這兩年的俄烏戰爭、加薩戰事中難解的國際局勢,也都能從戰地記者的視角「穿越」這個社會撕裂、訴諸暴力的內戰平行宇宙,反思我們眼前的衝突現實。對於羅伯特・卡帕(Robert Capa)這位戰地攝影師近年被一一揭露的「傳奇」,在不畏危險的陽剛氣息、高壓血腥暴力的精神創傷之外,戰地記者的道德極限究竟在哪裡呢?

《經濟學人》雜誌(The Economist)在2022年一項調查中顯示,40%的美國人認為未來10年內可能爆發第二次內戰。然而,當2024年美國總統大選如火如荼進行之際,《帝國浩劫》並非一部戰爭片或內戰電影,這部「戰場」電影一開始就在練習媒體發言的陰險政客總統、與在旅館休息和整理器材的攝影記者李(Lee)之間展開,電影焦點毋庸置疑在攝影師,而非士兵或戰爭──內戰只是背景,比起描述一個權力四分五裂、脫序的反烏托邦美國,不如說是關於4位陷入這場風暴的戰地記者肖像,一部關於戰地記者的公路電影。

綜觀電影史,戰地記者一直是戰爭電影的偏好視角。從奧利佛・史東(Oliver Stone)的《薩爾瓦多》(1986年)、庫柏力克(Stanley Kubrick)的越戰經典《金甲部隊》(1987年)、梅爾・吉布森(Mel Gibson)主演的《危險年代》(1982年)、《殺戮戰場》(1984年)到改編自英國記者真實故事的《歡迎光臨薩拉耶佛》(1997年)等,這些影片不僅賣座,更建構了我們對戰爭的認知與想像。這些電影幾乎全都發生在第三世界國家,主角清一色都是男性攝影師。而《帝國浩劫》中則是一老一少戰地「女攝影師」,經歷痛苦瀕死的內戰旅程,更顯得映照當下的局勢。

片中虛構的時代背景,除了國家脫序、電力即將耗盡,我們似乎永遠不知道為何而戰,衝突的起源又是什麼。加州和德州這兩個在政治光譜兩極的大州,在虛構內戰中聯合起來太過不合理,讓人難以將其視為一個過於簡化的末日寓言。換句話說,過多的政治會淡化訊息,不同場景都清楚表明「雙方是誰」對攝影鏡頭、對觀眾實際上都不重要;從有組織的軍事交戰到偶然的平民暴行,鏡頭迫使我們思考眼前正在發生的各式暴力。打模糊仗似乎是有效的,因為一旦清楚地將現實政治對號入座,觀眾就會開始選邊站,這種「中立性」有效反映了新聞攝影的實際本質。正如主角女攝影師李所說:

「一旦你開始問這些問題,你就無法停止。所以我們不問。」

觀眾在思考與戰爭暴力影像的關係時,不得不跟這些職業上必須慣性地維持中立卻被逼著「選邊站」的記者,一同墜入「中立」的新聞道德迴圈。

相較於戰爭片愛用的主觀鏡頭,《帝國浩劫》更令人動容的是記者一路目睹的那些事發後的場景、戰事的「背景」──混亂斷垣殘壁的空鏡、人去樓空、散落的文件和翻倒的家具⋯⋯比起暴力正在發生的「動作」現在進行式,戰地攝影師大多數時間面對的更是無所不在的滿面瘡痍,暴力衝突的結果,令人震驚的「影像」。

紊亂荒廢的場面也是對文明盡頭乏味刻板的想像,正如同疫情之際我們全民共同體驗的末世衝擊,大城市無不頓時成了鬼城。因活屍電影《28天毀滅倒數》(28 Days Later)編劇而聞名的亞力克斯・嘉蘭(Alex Garland),在一手編導的《帝國浩劫》中再次搬演末日荒城絕境的拿手把戲。例如大量汽車被遺棄在高速公路上,雖然已成為新聞畫面甚至電玩中的慣例,但在現實中要習慣於此才得以繼續工作,超乎常人的戰地記者不是對腎上腺素上了癮,就是徘徊在精神創傷的邊緣。

儘管穿著標著“PRESS”的防彈背心,但根據無政府組織無國界記者(RAF)統計,過去20年來,平均每年有80名記者喪命。我們都聽過戰地攝影傳奇人物卡帕的座右銘:

「如果你的照片不夠好,那是因為你離得不夠近。」

但也如同希區考克(Alfred Hitchcock)經典電影《後窗》中,那位同樣愛冒生命危險拍攝精彩鏡頭、從頭到尾坐在輪椅上的攝影師,顯然離得「太近」無疑就是一命嗚呼。

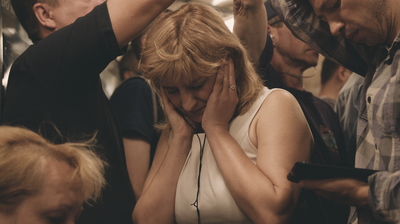

誰不渴望拍到一張好照片、捕捉到最精彩的鏡頭?當《帝國浩劫》中年輕、堅持手沖底片的「學徒」傑西(Jessie)發現她拍到一名男子被槍殺的照片很成功時,臉上難掩興奮。這種矛盾衝突也呼應她在經歷血腥死亡場面之後所說:「從來沒有像這樣害怕過,但也從來沒有如此感覺活著。」正是這種高風險的工作伴隨著創傷後壓力症候群(PTSD),影響每一個目睹戰爭暴力和恐怖的人們,而這些角色各種與死神下棋的精疲力竭心理歷程之際,新聞的道德問題再次浮現。

當女攝影師李要求劊子手為鏡頭擺拍,我們很難不想到那張捕捉到西貢街頭槍決的戰地攝影經典,警察局長槍決越共囚犯的瞬間。又或者1972年那張普立茲獎的照片中,受燒夷彈轟炸後一群兒童在馬路上奔跑,畫面中央的小女孩全身赤裸,一群士兵拿槍走在後面,背景硝煙滾滾。這是標準的新聞道德課堂案例:攝影師是要選擇按下快門、還是立即上前幫助她?(歷史告訴我們,這些新聞畫面與世界各地爆發的反戰抗議活動有很直接的關係。越戰之後,有經驗的美軍對戰地的媒體報導態度大幅改變。)

記錄不參與、不偏袒任何一方,在媒體的客觀中立道德原則下,記者不應該對他們報導的周圍事件產生任何切實的影響。但正如《帝國浩劫》片中因靠得「太近」而不再可能保持客觀中立,若不「被迫」放棄這種客觀中立的原則就是死路一條。當戰地記者們面對那位在亂葬坑一旁拿著槍、同時扮演法官和劊子手的種族主義軍人,此時若是沒有人跳出「客觀中立」的框框,無疑全員“Game Over”;以暴制暴撿回一條命後,一行人卻都受到噩夢或PTSD的困擾,這也正是全片從最開場就不斷出現的暴力新聞畫面「閃回」(Flashback),全民可以說都是社會撕裂暴力創傷的受害者。

《帝國浩劫》的兩名女攝影師被設定成一為資深盛名、一為資淺菜鳥,一方面這更凸顯「脆弱/創傷」的反差,另一方面也因為神級戰地攝影師卡帕,說出「如果你的照片不夠好,那是因為你離得不夠近」、強調冒險、充滿男性陽剛氣質、催生出戰地攝影記者在眾人眼中英雄形象的傳奇人物,近年在學者和媒體的研究下卻證明這些神話就跟「Robert Capa」的虛構化名一樣,都是透過理想化的影像建構起來的。

1936年西班牙內戰期間,卡帕那張出名作品「倒下的士兵」,捕捉衝向死亡的瞬間畫面,是最早的戰爭「動作鏡頭」之一的傳奇作品,研究指出實則是在一個沒有戰事發生的地方擺拍的照片。而1944年,卡帕是法國諾曼第唯一與美軍一起海灘登陸的攝影師,只有11張模糊且失焦的照片留存,其他照片都在暗房意外中付之一炬──這超過半個世紀的傳說、技術上漏洞百出的故事經過證實都是編出來的,為了顧全戰地攝影師的神話。事實上,卡帕在海灘上並沒有待很久,沒能拍多少照片;他自己也曾說過在海灘上「驚恐症」發作,換句話說他患有當時所謂的「砲彈休克症」(shell shock),也就是今天所說的PTSD。1954年,這位當年才40歲、世界最著名的戰地攝影師,在越南的田地裡為拍照而誤觸地雷身亡,而不是死在交戰的戰火之下。

而幾十年後,像唐・麥庫林(Don McCullin)等戰地攝影師才不再需要編英雄故事掩飾自己的「職業病」。近年來,像卡帕早期那位一同在照片上署名(卻英年早逝)的神鵰俠侶葛妲・塔羅(Gerda Taro)等一眾戰地女攝影師,也才為人津津樂道進入美術館。

法國名導楚浮(François Truffaut)曾說「世界上不存在反戰電影」,《帝國浩劫》雖然試圖像半個世紀前的反戰人士把戰爭帶回自家後院,但「反戰」或許並非真命題。

片中兩個陣營之間完全對立的隱喻放諸四海,穿越內戰的旅程探索了客觀中立的道德極限,在暴力創傷與不得不選邊站之際,我們都透過戰地記者的鏡頭,深切體會人類文明訴諸暴力的結果,尋找任何冠冕堂皇的意義都不過是為了合理化愚蠢和痛苦。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。