【編按】

2022年5月,行政院促進轉型正義委員會(簡稱促轉會)解散,原有業務移轉給行政院轄6個部會依據有關專業接手執行。然而台灣針對威權統治時期不法行為的轉型正義問題,由於台灣轉型正義法制設計並未完備,至今多仍未能處理。

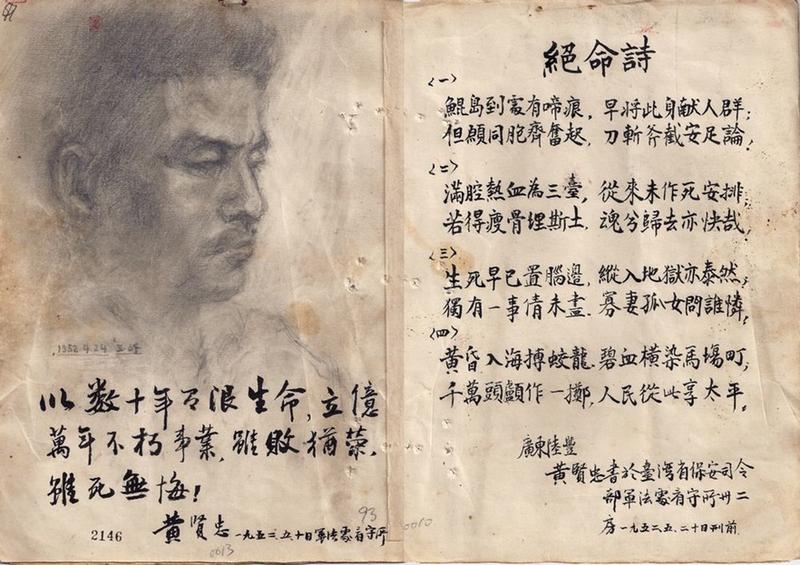

與此同時,威權統治時期的人、事、場景多已消逝,或轉換面貌,台灣的轉型正義工作正在面臨嚴峻的時效問題:白色恐怖時期受難者都已高齡,能等待平反的時日已然不多。

《報導者》曾於2016年刊出各國轉型正義專題,也長期關注此議題。本次,台灣永社於台灣轉型正義法制正要邁入下一階段修法的今時,舉辦系列活動,並與《報導者》合作刊出台灣轉型正義法制研議系列評論,望能督促相關部會盡速完善修法。

政治檔案公開是轉型正義的重要課題,台北高等行政法院在今年(2023)1月首度針對《政治檔案條例》申請案作出判決,卻令人遺憾地出現「戒嚴時期被監控者個資一覽無遺,監控人員身分卻全部遮蔽」結果。國安局與檔案局是以「國家安全」為由遮蔽當年加害人資料,但歐洲人權法院在2014年的判決即已強調,濫用國家權力、從事不法情報活動的人員身分應該被揭露。相關部會與法院應在「國家安全」與「真相知情權」間尋找平衡點才能讓台灣的轉型正義向前邁進。

當國家安全與轉型正義的目標相衝突

《政治檔案條例》在2019年制定施行後,威權時期受害人、家屬以及學者依該條例向檔案局申請閱覽政治檔案,希望藉此了解自己與家人被侵害的真相,或是還原威權時期公權力運作的樣貌,卻仍然遭遇不少困難。一方面,不少機關仍然沒有依照《政治檔案條例》的要求將檔案移轉到檔案局,或者以國家安全等各種理由,拒絕公開完整的檔案內容。台北高等行政法院在112年1月12日作成了第一件針對《政治檔案條例》申請案的判決(註)作者協助本件訴訟進行。感謝本件訴訟代理人翁國彥律師,提出各方面法律上建議、對現行法的批判,以及國內外參考資料。感謝同為本件訴訟代理人的賴又豪律師,整理諸多聯合國決議與報告內容,並提供多種角度的政治檔案條例分析。本文綜整本件書狀內容,期能激盪討論與反思。

此案源於研究轉型正義的學者蘇先生,為了解威權時期國安局監控黨外人士的手法與情狀,向檔案局申請閱覽複製國安局裡關於特定黨外人士的監控檔案。雖然申請獲准了,但是檔案局提供的檔案電子檔中,大量的內容被遮蔽,而且遮蔽內容幾乎都是當時實施監控的公務員,以及情報來源的資訊,被監控人員的個人資訊反而一覽無遺。

檔案局說明,遮蔽這些資訊是依據移轉檔案過來的國安局的意見,國安局表示涉及國家安全的檔案內容不得供閱覽複製。我們不禁懷疑,在《政治檔案條例》第11條政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱,應提供閱覽、抄錄或複製。

「真相知情權」的重要性

首先,我們藉由《政治檔案條例》的立法目的,釐清政治檔案的公開應用對於落實轉型正義的作用,並初步探討《政治檔案條例》中所沒有明文的「真相知情權」。

司法院大法官在2020年作成的第793號解釋,記錄著我國非常時期國家體制的歷史,並且說明當時國家對人權進行系統性的不法侵害,並不會因為解除戒嚴或終止動員戡亂就自動消失,需要積極的匡正,包括重新評價過去國家的不法行為、探求真相。《政治檔案條例》在這樣的脈絡下出生,藉由建立政治檔案開放應用制度,公開威權體制、戒嚴、動員戡亂時期的歷史真相,希望達到落實轉型正義的目的。

為什麼開放政治檔案的閱覽應用,就能夠促進轉型正義的落實呢?要怎麼做才能確實的落實轉型正義呢?《政治檔案條例》第1條立法目的為建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私之政治檔案開放應用制度,並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件之歷史研究與公民之轉型正義教育,公開真相並促成社會和解,辦理政治檔案之徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育,特制定本條例。

揭露真相與轉型正義的其他面向其實是環環相扣的。《公政公約》第2條第3項公政公約第2條第3項:「締約國承允:(一)確保任何人所享本公約確認之權利或自由如遭受侵害,均獲有效之救濟,公務員執行職務所犯之侵權行為,亦不例外;(二)確保上項救濟聲請人之救濟權利,由主管司法、行政或立法當局裁定,或由該國法律制度規定之其他主管當局裁定,並推廣司法救濟之機會;(三)確保上項救濟一經核准,主管當局概予執行。」

公政公約第31號一般性意見第15點:

「第二條第三項規定,除了有效保障《公約》權利之外,締約國必須保證個人 能得到有效的救濟以維護這些權利。應該考量到某些類別人(特別包括兒童) 的特殊弱勢性,從而適當調整這些救濟。委員會十分重視締約國設立適當的 司法機制及行政機制,以便根據國內法來處理有關侵害權利的指控。委員會注意到,司法部門可適用許多不同方式以有效保證人們享有《公約》所承認 的權利。其中包括:直接執行《公約》、實施類似憲法或其他法律規定,或在實施國內法時對《公約》做出解釋。特別要求設立行政機制,以便履行有 關透過獨立及公正機關迅速、澈底及有效地調查關於侵害權利指控的一般性 義務。具有適當授權的國家人權機構可為達成此項目的作出貢獻。如果締約 國不對侵害權利行為的指控進行調查,可能會引發對《公約》的再次違反。制止目前還在進行的侵權行為是有效救濟權利的關鍵內容。」

公政公約第31號一般性意見第16點:

「第二條第三項規定,締約國必須向《公約》權利遭到侵害的個人做出賠償。 若不對那些《公約》權利遭到侵害的個人做出賠償,與第二條第三項有關鍵 作用的提供有效救濟義務就不能予以履行。除了根據第九條第五項與第十四 條第六項給予明確救濟之外,委員會認為,《公約》普遍涉及適當的補償。 委員會注意到,賠償涉及:回復原狀、恢復名譽以及補足措施,例如:公開 道歉、公開紀念、不再犯的保障措施、對有關的法律及慣例作出修訂以及將 侵害人權者繩之以法。」

公政公約第31號一般性意見第17點:

「一般來說,若未規定締約國有義務根據第二條採取措施防止違反《公約》行 為再次發生,就不可能達到《公約》之目的。因此,委員會在根據《任擇議 定書》審議案件時通常會在其意見中指出,除了為受害者提供救濟以外,還必須採取措施以避免這種侵權行為再次發生。採取這種措施可能需要對締約 國的法律或慣例進行修訂。」

公政公約第31號一般性意見第18點:

「如以上第 15 段所指調查顯示某些《公約》權利遭到侵害,締約國必須確保 將行為者繩之以法。未予調查的情況一樣,如果不把行為者繩之以法,就可能會引起對《公約》的再次違反。若根據國內法或國際法可將這些侵害行為確認為罪行,例如:酷刑及類似的殘忍、不人道及侮辱之處遇(第七條)、簡易判決及任意處決(第六條)以及強迫失蹤(第六條、第七條及第九條),就明顯存在有究責的義務。實際上,對於這種侵權行為的有罪不罰問題(這也是委員會所長期關注的一個問題)很可能是造成這種行為再次發生的重要原 因。如果這些侵權行為是對於平民的大規模或系統性攻擊的一部分,那麼它們就構成違反人道罪(見《國際刑事法院羅馬規約》第七條)。 因此,若政府官員或國家機關工作人員侵害了本段所指的《公約》權利,相關締約國就不能像在某些大赦(見第 20 號一般性意見(第四十四屆會議))以及事先法律豁免及赦免那樣,免除行為者的個人責任。此外,不能因為那些可能被控應對這些行為負責者具有官方地位,而免除他們的法律責任。同時還應該消除確定法律責任方面的其他障礙,例如以服從上級命令或短得不合理的法定時效為由進行辯解。締約國還應互相協助,將那些被懷疑侵害《公約》權利並且根據國內法或國際法應予懲處者繩之以法。」

聯合國人權理事會A/HRC/RES/18/7決議:「確認尋求真理、司法、賠償和保證不在發生問題特別程序將負責處理嚴重侵犯人權和嚴重違反國際人權法的情形。」

聯合國人權理事會A/HRC/21/46第21點:「特別報告員將本任務的四個組成部分—尋求真相、司法、賠償和保證不在發生視為一套在用於糾正處理大量侵犯和侵害人權行為的遺留問題時,相互關聯、相輔相成的措施。…」

第22點:「…國際經驗以及研究顯示,全面而非缺乏連貫、分散地實施本任務內的四個組成部分,更容易讓各利益攸關方,最重要的是受害者,將這些措施理解為在侵犯行為發生之後伸張正義的努力。」

第23點:「實踐表明,孤立和零散的起訴舉措不能平息對起訴之外其他司法行事的訴求。…。」

第24點:「特別報告員強調,本任務內四項措施是否能成功實施,以及人們有多大可能將這些措施解釋為司法措施,取決於設計相關方案時,能否留意這些措施之間緊密和雙向的關係。例如,如果想要人們將賠償金視為一種司法措施,賠償時就需要揭露真相,同樣,揭露真相時也需要有賠償,才不會被視為無足輕重的空口白話。同理,如果賠償方案與起訴侵犯人權者的努力同步進行,賠償方案的受益人才會願意將這些方案提供的賠償金視為賠償(而非只是補償措施)。相反,沒有賠償的形式訴訟會讓人覺得對受害者沒有任何直接好處,只為他們申張了正義,並未改變他們的生活現狀。因此,受害者可能會覺得,只提起訴訟的政策不足以回應他們的司法指控。最後,審查主管官員過去是否曾有侵犯行為,是對起訴的重要補充,因為如果體制內仍然充斥著侵權者,則即便其中少數人受到了起訴,受害者也不會願意信任種體制。不過,再犯下嚴重侵犯行為的情況下對官員進行審查,如果只是將有關受審人員免職,而沒有採取去直性的揪錯司法措施,就難以讓人認為審查大大促進了司法。」

那麼真相的探求與釐清,應該要揭露到什麼地步呢?誰有權閱覽這些檔案?什麼內容可以被遮蔽?聯合國人權委員會強調,在嚴重人權侵犯的情狀下,國家應尊重、確保「真相知情權」,讓人權侵犯行為的真相,包括加害人身分、行為之發生原因、事實與方式等都被揭露(註)聯合國人權委員會第2005/66號人權決議(節錄): “Acknowledging, in cases of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law, the need to study the interrelationship between the right to the truth and the right to access to justice, the right to obtain effective remedy and reparation, and other relevant human rights,”; “Stressing the imperative for society as a whole to recognize the right of victims of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law, and their families, within the framework of each State’s domestic legal system, to know the truth regarding such violations, including the identity of the perpetrators and the causes, facts and circumstances in which such violations took place,”; “Convinced that States should preserve archives and other evidence concerning gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law to facilitate knowledge of such violations, to investigate allegations and to provide victims with access to an effective remedy in accordance with international law.”

聯合國E/CN.4/ 2005/102/Add.1修正之一套採取行動打擊有罪不罰現象以保護和增進人權之原則,原則2不可剝奪的了解真相的權利:「每個人都有不可剝奪的權利,了解以往發生的嚴重罪行的事件,了解由於大規模或有系統的侵權而導致產生這種罪行的情況和原因。充分有效行使了解真相的權利,是避免再次發生侵權行為的重要保障。」原則3保留記憶的責任:「一個民族對其受壓迫史的知識,是其遺產的一部分,因此必須採取適當措施予以保證予以保證,履行國家保護有關侵犯人權和違反國際人權法的檔案和其他證據的責任,推動對這些侵權行為的了解。這些措施的目的,是保留集體記憶不致滅跡,特別是防止發生修正和否定的論調。」原則15方便查閱檔案的措施:「查閱檔案,如果是為了歷史研究,也應給予便利,但須合理限制,以保護受害人和其他個人的隱私和安全,不得為了檢查而適用關於查閱的正式規定。」原則16檔案部門與法院和非司法調查委員會之間的合作:「…不得以國家安全為由阻止查閱,除非是例外情況下由法律規定限制、政府表明在民主社會中為了保護合理的國家安全利益的兒必須實行的限制,而對查閱的拒絕則須受獨立的司法審查。」

《政治檔案條例》建立政治檔案開放應用制度,釐清體制加害者與參與者責任,讓受害者及家屬能夠回復並獲得賠償,並規劃制度改革以保證類似的人權侵害未來不要再發生,與《公政公約》以及聯合國決議、報告所說明的脈絡是一致的。因此,解釋適用《政治檔案條例》,應該要以合乎積極保障真相知情權的方向進行。很可惜的是,台北高等行政法院的判決中,對於「真相知情權」的內涵以及其對於轉型正義的作用,徹底隻字未提。

政治檔案限制應用,誰說了算?

依據《政治檔案條例》的規定,各機關在威權時期的各類檔案原則上要公開,但在第8條第2項規定的幾個例外情形下,檔案局可以不准許閱覽應用政治檔案。這些例外情形包括:依法核定為機密的檔案、經由移轉檔案的機關表示可能嚴重影響國家安全或對外關係的檔案,以及涉及當事人隱私的內容。考量到國家機密、當事人隱私的問題,這樣的例外條款當然有其必要性,但是誰有權解釋並且決定,特定檔案是否符合例外條款,而應不應該公開呢?尤其在國家安全例外條款的情形中,由誰來決定,才能夠衡平真相知情權與國家安全呢?

依據檔案局的說法,因為條文只規定移轉機關表示有疑慮的情形就排除,加上國安局才能夠判斷是不是確實構成國家安全威脅,所以在國家安全例外條款的部分,自然是國安局說的算。

但是,如果全數交由國安局或其他情治機關說了算,那麼豈不是完全架空了《政治檔案條例》主管機關檔案局?國安局或其他情治機關或許具備國家安全的專業,但是對於「真相知情權」的保障以及轉型正義的落實,也該交由威權時期不法侵害人民權利的國安局來決定嗎?

檔案局的主要職責,正是還原公布威權時期不法事件、識別加害人並追究責任,積極保障「真相知情權」,因此,檔案局應該要具體審酌檔案內容是否真的有構成國家安全或對外關係威脅之虞,而不是僅依憑移轉機關的意見,消極限制檔案開放應用,否則顯然與實質法治國原則不合。

更何況,在政治檔案原則上應開放應用的前提下,應該只有在特殊例外情形、最小範圍內可以拒絕提供,檔案局也就更應該積極把關例外條款事由是否確實存在、嚴重程度如何,據以決定是否提供檔案應用,而不是任由移轉機關以片面之詞阻擋政治檔案的公開。解釋上,《政治檔案條例》也賦予檔案局權限邀請相關機關、團體、學者專家等表示意見,再決定是否依例外條款不開放檔案應用,顯示檔案局對於移轉機關的意見也只需要「參考」,而不是一律「參照」。

對此,台北高等行政法院判決反而援引《國家情報工作法》,認定國安局是國家情報工作法的權責機關,所以對於政治檔案中情報人員身分被洩漏是否有國家安全疑慮,檔案局也只能依據國安局的意見辦理。這樣的判決內容,完全沒有考慮政治檔案的特殊性《政治檔案條例》

第3條第1款明文定義:「政治檔案:指由政府機關(構)、政黨、附隨組織及黨營機構所保管,自中華民國34年8月15日起至81年11月6日止,與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件;已裁撤機關(構)之檔案亦適用之。」

加害人身分揭露,德國怎麼做?

更核心的問題其實是,除了國家安全例外條款的權責機關爭議之外,本件政治檔案中被遮蔽的內容幾乎都是當時執行監控的情報人員或情報來源的資訊,也就是關於威權時期加害者身分的資訊。依據《政治檔案條例》第11條,政治檔案中的公務員、證人、檢舉人、消息來源的身分都應該要揭露,不可以遮蔽。也就是說,國家安全例外條款與加害者身分揭露的要求,產生了衝突。

針對這個問題,在沒有肯認真相知情權的情形下,台北高等行政法院判決持續援引《國家情報工作法》,強調國家情報工作是國家賴以生存的根基之一,世界各國都積極保障情報人員之身分,甚至認為國家情報工作是國家成立後即恆續進行的國家行為,雖然目標及執行方法,可能因國家政策變遷而改變,但並不改變情報人員身分須受保障的原則。判決內容似乎認為,威權時期情報機關對人民的監控並無不法,若揭露依據當時法令及指揮監控人民的情報人員身分,就會對國家安全構成嚴重威脅,因此排除了《政治檔案條例》第11條的適用。如此對威權時期國家監控活動的解釋實有待商榷,但同時,判決也迴避了在現今民主法治社會中衡量國家安全與「真相知情權」的困難議題。

不可否認的,衡平人民的真相知情權與國家賴以存續的國家安全,是一個棘手的任務。《政治檔案條例》第11條固然規定,為了落實轉型正義、還原歷史真相,應該要揭露政治檔案中加害者的身分,但是並沒有談及移轉機關以國家安全例外條款主張不揭露情報人員/加害者身分時,該怎麼辦。不過很顯然的,我國也不是第一個遭遇這個問題的國家。

《政治檔案條例》立法時,我國立法者參考的比較法就是德國的Stasi檔案法(Stasi-Unterlagen-Gesetz)。東德的國安部(又稱Stasi)長期不法監控人民,蒐集、保存大量個人資訊,進而分析人民個人性格與預測其行為模式,藉以維持壓迫體制。在柏林圍牆倒塌後,兩德統一的過程中,Stasi檔案中大量「不法取得的個資」的保存與應用成為一個棘手的問題。雖然基於被害人隱私的考量似乎應將檔案全數銷毀,但是這不幸與加害體制掩蓋真相的利益不謀而合。最後,由於Stasi檔案涉及被害人法律平反與賠償補償的證據,也能夠支持未來統一德國政府機關的人事審查,這些檔案被保留下來,並依據Stasi檔案法陸續開放閱覽應用。為確保加害人的隱私受到保障,Stasi檔案法採取區別不法監控紀錄中「加害人」與「受害人」的作法,僅保障受害人的資訊自由與隱私權,而不對加害人設有相同保障(註)本段參考自:蘇慧婕,〈歷史揭露與人格權保障:從德國前東德國安部文件法的沿革分析臺灣政治檔案條例〉,《月旦法學雜誌》,307期,頁78-102,109年12月。

我國立法者制定《政治檔案條例》第11條時,也考量到我國情治機關在威權時期對進行人民違法監控,本身就是對人民基本權利的嚴重不法侵害,所以區別政治檔案中的被害人與加害人,明定加害人身分資料應該要揭露。換句話說,立法者在此已經做了明確的價值選擇,也就是認為威權時期所執行的監控就是不法行為,從事這些不法行為的加害者不能再隱身在檔案中,以達到真相揭露與咎責的轉型正義目標。實際上,蘇先生所申請的政治檔案,正是威權時期國安局對特定黨外人士進行不法監控所累積的個人資料,國安局所遮蔽的內容,也正是當時進行不法監控的加害者資訊,也就是說,本件恰恰是該條例第11條規定應予揭露的情形,應該要優先適用,不可以遮掩其中情報人員的身分資訊。

國安絕對優先?歐洲人權法院判決的啟示

不過,德國Stasi檔案法並沒有直接處理情報人員身分揭露與國家安全衝突時的問題。作為《政治檔案條例》的主管機關,檔案局應如何平衡國家安全與真相知情權的要求?很有趣的是,歐洲人權法院在2014年作成了Al Nashiri v. Poland一案的判決,提出對這個問題極具啟示性的解答。

Al Nashiri案源於波蘭政府在911事件後的十餘年期間,配合美國反恐戰略,進行大規模且祕密的搜查、逮補、監禁、偵訊等情報工作。該案審酌波蘭政府在事後隱匿情報工作資訊,是否侵害真相知情權等權利。對於這個棘手的問題,歐洲人權法院清楚指出:國家情報工作應符合實質法治國原則的要求,而且對於其能否符合這個要求,公眾應有知情的權利。因此國家必須要揭露足以使人民信賴其情報工作符合實質法治國原則的證據資料,包括從事違法行為、而應受課責之加害人身分(註)Al Nashiri v. Poland, No. 2876/11, ECHR 2014. Section 495: “Furthermore, where allegations of serious human rights violations are involved in the investigation, the right to the truth regarding the relevant circumstances of the case does not belong solely to the victim of the crime and his or her family but also to other victims of similar violations and the general public, who have the right to know what has happened. An adequate response by the authorities in investigating allegations of serious human rights violations may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of impunity, collusion in or tolerance of unlawful acts. For the same reasons, there must be a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results to secure accountability in practice as well as in theory.” Section 494: “As explained above in relation to Poland’s non-observance of Article 38 of the Convention, the Court has taken note of the fact that the investigation may involve national-security issues (see paragraph 367 above). However, this does not mean that reliance on confidentiality or secrecy gives the investigating authorities complete discretion in refusing disclosure of material to the victim or the public. It is to be recalled that even if there is a strong public interest in maintaining the secrecy of sources of information or material, in particular in cases involving the fight against terrorism, it is essential that as much information as possible about allegations and evidence should be disclosed to the parties in the proceedings without compromising national security. Where full disclosure is not possible, the difficulties that this causes should be counterbalanced in such a way that a party can effectively defend its interests.” :「真相知情權係一種集體的權利,並非只有當事人得以請求知悉真相,且國家不得任意以國家安全為理由一律拒絕揭露,而應審酌人權侵害之情狀、真相建構之必要與國家安全進行衡量而適度揭露。」、「國家機關面對嚴重人權侵害的指控調查的適當回應,實際上是維持人民信賴國家機關對於違法行為的並無免責、共謀或容忍,並遵守實質法治國原則所必須。因此,在涉及國家情報機關違法行為調查的案件中,仍應有適度的公眾監督,以確保國家機關在實務上與理論上均受課責。」

析言之,縱使是涉及國家安全的國家情報工作,也應本於全體人民「真相知情權」的要求,適度揭露包括不法行為加害人身分之證據資料,而不得一律以國家安全為理由予以遮蔽,避免人民難以信賴國家機關的作為,進而落實實質法治國原則。

從歐洲人權法院判決的內容,我們可以發現,在面對國家安全疑慮時,仍然可以用較為細緻的方式處理情報工作中的不法,這不僅僅是為了個別人民的權利維護,也是為了確保國家情報工作是確實符合實質法治國原則,而能夠受到人民信賴的。值得注意的是,波蘭政府從事Al Nashiri案中祕密情報工作的時間是2000年代,與歐洲人權法院2014年作成判決時的時間非常相近,期間波蘭政權沒有更迭,其中從事情報工作的人員多數可能不僅仍然存活,甚至可能還在職,因此其中涉及的國家安全威脅相當的明確。即使如此,歐洲人權法院還是堅持,濫用國家權力、從事不法情報活動的人員身分,應該要被揭露。

回到本件,威權時期國安局對黨外人士進行鉅細彌遺的監控,可謂威權時期政府不法行為的經典樣態,顯然是實質法治國原則下所難以容忍的情報活動。因此,其實應該直接適用《政治檔案條例》第11條揭露加害者的身分,檔案局容許國安局拿國家安全作為擋箭牌,已經悖離該條立法目的。就算真的涉及國家安全,考量到威權時期情報機關不法活動對實質法治國原則的嚴重威脅,也仍然應該要揭露當時從事不法行為人員的身分。

結語與期許

政治檔案的開放應用無疑是轉型正義中還原歷史真相與促進社會和解所不可或缺的,在《政治檔案條例》制定施行後,卻仍然有威權時期不法監控人民的加害者,躲在國家安全為名的布幕之後,使得真相的全貌無法顯現,因而無從咎責與和解。

台北高等行政法院此次判決未能深究轉型正義工程重要支柱的「真相知情權」的內涵,實屬可惜。我們依然抱持著希望,盼望我國法院能夠自信地省視過往歷史的關懷,堅持落實轉型正義、彰顯實質法治國原則的內涵,作成確立並保障「真相知情權」的裁判,以維護得來不易的民主自由。