災區現場觀察+地圖套疊還原

一個不斷在監控之中的堰塞湖,科學也預見了它終將溢流,撤離避難成為必然對策。一場強颱豪雨讓洪水提早溢流、潰壩,帶走十數條人命。即使預知災難紀事,為何種種會議、計畫、通知到執行撤離,最終無法應對變化,來不及挽救家園?但願我們能由悲劇中習得教訓、在大自然前變得謙卑。

花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖9月23日下午2時50分溢流潰壩,30分鐘內傾洩出1,540萬噸的湖水,將近6,000個奧運標準游泳池的水量,洪流夾帶泥沙滾滾而下,將台9線的馬太鞍溪橋沖斷,並沖破光復市區北邊的堤防、灌進市區。災情慘重的佛祖街,掩蓋而至的黑泥竟達2米高。

溢流31小時前,林保署發布紅色警戒要求撤離,消防署建議的「依親」、「至避難所」與「高處垂直避難(爬上建物二樓以上高處)」仍造成傷亡。《報導者》取得內政部災害應變系統中的罹難者通報資料,多數罹難者是年長者,發現時是在一樓屋內溺水死亡。我們再將罹難者所在的住址透過地理資訊系統(GIS),套疊農業部林業及自然保育署花蓮分署建議優先撤離範圍、花蓮縣政府宣布的撤離範圍等圖資後,確認26日中午前已知的14名罹難者身亡地點,都在撤離範圍內。連應該設在安全地點的救災人力集結點(光復鄉公所)與撤離收容所(光復商工),事實上也在撤離範圍,最後竟受泥流包圍,可見縣政府選址之輕忽。

根據中央災害應變中心統計,這次撤離的人數超過8,000人;內政部26日回覆《報導者》詢問,確認是單一鄉鎮市的疏散撤離人數新高。在多個撤離模型中,內政部採納台灣大學評估的模型,擴大撤離範圍;透過最新的衛星遙測圖,也顯示淹水區域與撤離範圍吻合。面對全球氣候變遷及極端氣候的多變與威脅,防災韌性不該只是紙上談兵,我們是否能做得更好?

9月25日早上,花蓮縣光復鄉連續數日的大雨終於停了。不到7點,強烈的陽光照在汙泥上,騰蒸而上的水氣更讓人感到悶熱;連日積水的泥濘看似逐漸變乾,空氣中飄散著白色粉塵。許多居民回到佛祖街,想要徒步返家查看情況,然而表面乾燥的泥地下方仍是深軟的淤泥,雨鞋一踩下,就陷入泥濘,深達膝蓋,得有人在旁協助,使力轉轉腳踝、把泥濘轉鬆才有辦法脫身。

看著自家埋在泥中的屋頂,就在眼前卻無法靠近,居民只能期待政府派怪手等重機具前來開路。好不容易等到一台怪手,卻發現根本不是公所指派,而是自費請來的。但還沒等到政府機具到來,腳下泥路水面又開始些微上升,顯見堰塞湖的水再度溢流,所有人被迫再次撤出。

位於馬太鞍溪旁的佛祖街是重災區,也被列為災後第三天的搶救重點,但救援行動困難重重,現場搜救隊表示泥濘最厚處高達2公尺。居民焦急地不斷打電話確認彼此訊息,誰的鄰居還困在屋內?誰的岳母已經轉移到哪個收容所了?

時間回到堰塞湖溢流的9月23日,內政部災害防救資訊系統的通報內容中記載著下午3時52分「光復鄉大同村佛祖街屋頂有老人OHCA」,同一條街上「老人在屋內受困,家人尋找時已經OHCA,但水位高漲仍有人受困屋內待救」,中正路上也發現「阿媽OHCA疑似溺水,身上有泥土」⋯⋯這些令人看得心痛的文字與發生地點都在光復鬧區內,老人、溺水、泡水、泥土等關鍵詞,不斷出現在通報裡。根據花蓮縣政府26日中午前統計死亡的14人中,除兩位身分尚未辨識,僅有一位未滿60歲。

從馬太鞍堰塞湖溢流潰壩後,中央災害應變中心取得的畫面中可見,當洪水夾泥沙而下,設置為救災人力集結點的光復鄉公所周圍在第一時間已全是泥水湧動,停在這裡的軍用卡車也被大水沖走;設置為撤離收容所的光復商工,經由遙測影像也可以看到,幾乎都被黑泥淹蓋──原本應該是提供居民安全避難的場所,為什麼會在淹水災區裡?

檢視農業部林保署建議的優先撤離範圍與花蓮縣政府宣布的撤離範圍並不同,《報導者》以地理資訊系統(GIS),將中央災害應變中心公布的罹難者地址與優先撤離範圍及花蓮縣政府宣布撤離的村里套疊後,確認26日中午前已知的14名罹難者所在地點、救災人力集結點與撤離收容所都在林保署建議的優先撤離範圍內;再將地圖套疊中央大學太空遙測中心提供的災後衛星影像,林保署建議的優先撤離範圍與泥水淹沒的範圍十分吻合。目前包括太遙中心、台大與陽明交通大學的團隊都正在研判與分析災後圖,等待後續分析報告出爐。

透過地圖、遙測影像以及中央災害應變中心的資訊整合之後,已經足以顯示兩件事:

第一,災後結果,與9月19日由內政部前部長李鴻源所整合的台大團隊做出的潰壩溢淹影響範圍吻合;第二,撤離區內仍有民眾在一樓或屋內溺斃。何以致之?

《報導者》前進災區內,試圖還原溢流潰壩當天災難時序。光復鄉大同村長邱金仲說,他從9月21日開始,挨家挨戶敲門,提醒村民預防性自主撤離避難;即便如此,依然難以扭轉大同村佛祖街淪為重災區的命運。

紅著眼眶幾度哽咽,邱金仲回憶,21日雨開始下,鄉公所緊急召集村長開會,指示沿溪的大平村、大馬村和東富村為受堰塞湖影響第一線,居民應預防性撤離(實際上有居民選擇垂直避難)。大同村因屬第二線,考量救難中心收容人數有限,才會宣導讓住在非平房的民眾,可以往二樓以上「垂直避難」。

「很多人就是不信邪,」邱金仲無奈表示,部分居民堅持不願撤離,當洪水沖入,幾乎沒有時間逃生,一下就淹沒一樓,平房只剩屋頂,導致了整條佛祖街上多起死傷。當邱金仲走入大進國小收容中心,多數災民「謝謝村長」聲此起彼落,但也有災民不滿向他抱怨「為何沒有強制父親撤離?」邱金仲只能無奈回應,他已經盡力勸導了。

穿著雨鞋,從住家二樓樓梯緩慢走下,步履蹣跚踩過一樓的淤泥,約莫花了5分鐘,邱金仲太太田孝芳才有辦法走出家門。站在滿是淤泥的佛祖街道上,田孝芳不斷強調:

「請大家避難很早就講,居民普遍反映『又沒按怎』,我們每一戶都有勸離,他們就是不走,左邊3戶提醒後有撤走就沒事、右邊5戶就是不撤走,最後就出事。」

回憶事發當下,邱金仲和田孝芳評估自家是「新房子、很堅固」,因此選擇了垂直避難。23日傍晚4點多,黑水淹進家門,田孝芳原本還想搶救一些家當,邱金仲呼喚她趕緊上樓。一瞬間整條街呼喊救命聲此起彼落,他們看著對街的一樓平房被淹到只剩茅草屋頂。

田孝芳表示,她和先生站在頂樓,對面住戶不斷朝她喊著「救我、救我⋯⋯」。同側陳姓鄰居家住一對母子,母親長年中風臥病在一樓難以移動,「你要怎麼拉她?」兒子被大水沖出家門,驚險抓住邱金仲和田孝芳家的女兒牆才撿回一命。直到深夜11點左右,救難人員終於挺進佛祖街,拆開一樓大門,田孝芳夫妻兩人才得以脫困。

位於更低窪的大平村居民孫玉花回憶,23日當天上午就村子裡一直傳來廣播,要大家趕快撤離,但多數居民沒有實際行動:

「廣播內容也沒有聽清楚,想說待在家裡應該很安全。」

不料,洪水瞬間湧入的速度超乎想像,孫玉花一家四口趕緊衝到二樓避難,直到深夜水退,才被救難隊救出,送到大進國小收容所。

「哭也哭不出來。」蘇建昌10多年前返回原鄉馬太鞍部落,投資近3,000萬元打造峇拉泛農場,希望透過觀光休閒產業吸引旅客潮,為部落創造更多工作機會。22日時,蘇建昌原本已經預防性撤離到收容所,但23日那天掛心想著特色伴手禮訂單要出貨,又回到位於佛祖街的工作室。

事發當下,他連機車鑰匙都來不及拿,門一開就趕緊往外衝,「一度以為自己成了災難片男主角。」不久就傳來鄰居在洪水中離世,蘇建昌早上才剛和他打過招呼。

蘇建昌表示,佛祖街靠近堤防處的居民,上次楊柳颱風時(8月12日)就已預防性撤離過3天,後來沒事發生,導致這回許多居民輕忽。他直言,如果堰塞湖真的這麼危險,政府就應該要動員警力挨家挨戶強制居民撤離。

地勢較高的馬太鞍長老教會,23日下午3點開始,陸續有人湧入避難。部落緊急召開會議後,決定自發性安頓上百位災民。整夜幾乎未闔眼的馬太鞍部落長老王德明,雙眼泛紅著血絲,負責物資聯繫窗口,受訪過程手機來電不斷。他回憶,23日上午7點多部落就開始廣播,通知紅色警戒區民眾疏散,下午1點開始也有派出所巡邏車出動提醒,無奈族人警戒心仍不足。

「就像是諾亞方舟。」教會牧師宋美花引述聖經故事比喻,居民們雖然從楊柳颱風就知道堰塞湖的存在,但總覺得「距離很遠、沒什麼」,對於撤離訊息不以為意。除了輕忽警訊外,宋美花表示,部落青壯人口長年外移,留下的很多是獨居又行動不便的老人家,撤離訊息透過手機簡訊或LINE群組發送,這些人多半「根本不會用(手機)」,即使村長從一早就不停廣播,但「老人家重聽聽不到」。最後直到大水淹到了街道上,居民才趕緊逃難。

有罹難者家屬在網路上號召成立自救會,強調沒有收到撤離通知,希望聲音能被聽見。花蓮地檢署25日已經分案,調查從監測到撤離是否有人為疏失。

當災難已無法挽回,從政24年、曾在花蓮勝選7次的國民黨花蓮縣立委傅崐萁,25日對著記者們拿出林保署簡報,質疑中央提供的模擬撤離範圍一變再變。

傅崐萁說,8月楊柳颱風來襲時,當地為避免馬太鞍溪堰塞湖溢出,曾撤離259戶共697人;但是本次面對樺加沙颱風,林保署於9月17日的第一波建議撤離人數只有45人,9月21日上午變成撤離180戶,人數還要戶政單位自己算,「傍晚又改成撤離8,000多人,」才讓縣府撤離量能反應不及。

花蓮縣府一位不願具名的官員表示,中央21日晚上才通知可以採「垂直避難」,他稱這是花蓮首次實施垂直避難,雖然此方法較能節省宣導人力,但很多民眾反而以為「只要待在家裡就很安全」,恐怕是造成傷亡的原因之一。

面對輿論質疑,中央災害應變中心則在24日晚間發出新聞稿澄清,垂直避難本來就是水災的避難原則之一,並非這次水災才新創的避難方式,在聯合國教科文組織海嘯避難原則、經濟部水災危險潛勢地區疏散標準作業程序中都有,甚至在2018年跟2025年花蓮縣的水災保全計畫中都有列入垂直疏散方式。

台大土木工程學系主任游景雲接受《報導者》採訪還原更改潰壩溢淹的影響範圍的過程,他指出,原本林保署已提出影響範圍,內政部決定再委託台大將所有參數以更嚴謹的方式重新分析,初步結果出爐時,已經有口頭告知內政部溢淹範圍會再擴大,完整的分析資料直到9月19日傍晚完成後立即送給內政部。

當時強颱樺加沙已經逼近台灣,21日的防災會議討論撤離範圍時,考量潰壩情形、水流含沙量與風險等因素,決定料敵從寬,改變過去「晴天溢流、下切約50公尺」的沖刷情境,採用台大的評估確定撤離範圍擴大至1,837戶、實居人數達到8,524人,啟動3處收容所並輔以依親及垂直避難等分流措施。

對於傅崐萁質疑範圍一變再變,林保署花蓮分署分署長黃群策26日表示,自然災害的防減災需要隨著天候變化調整,在樺加莎颱風來以前,在19日以前對於颱風雨量預估值並不清楚,是依照陽明交大等專業團隊依照當時的狀況評估撤離範圍發布警戒。但隨著樺加沙接近,海上颱風警報與陸上颱風警報陸續發布,對於颱風預估雨量的更新,21日下午台大、陽明交大、花蓮縣政府祕書長、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所共同討論,指揮官裁定以人命為優先,因此當天就劃定了現在1,800戶的優先撤離範圍,在會議結束後,當天晚上7點就依照中央災害應變中心劃定的範圍發布緊急應變通報單。

根據中央災害應變中心22日晚上8時統計,馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍內共1,837戶、8,524人,其中分配為:158人收容安置、3,125人依親、5,241人採取垂直避難。花蓮縣政府當天也有發布「撤離數據」。

本次洪災前,中央和地方政府提前預警了影響範圍、淹水深度與損害程度,的確減少傷亡,但仍有多名待在一樓的高齡者罹難,這些家住低矮樓房、高齡或行動不便的「特殊待救對象」無法單從戶籍資料上判斷,必須是當地的村里長才能深入家戶,顯見政府在疏散階段的宣導與盤點仍有疏漏。

以2011年日本311地震引發的海嘯為例,當年許多民眾便靠著垂直避難逃過一劫,日本國土交通省、內閣府也曾提出多項建議,例如垂直避難的建築結構應以鋼筋混凝土(RC)或鋼骨鋼筋混凝土(SRC)建造、具備抗衝擊能力,且建議在室外設有樓梯、規劃備用疏散路線,以及「必須高於預期水位」。

不過,銘傳大學建築學系教授王价巨提醒「那些預警數字對很多民眾而言是無感的」,只要仍有民眾判斷失準,政府就得在事後分析「受害者當初是如何評估自身夠安全」,並提供更準確、親民的方法讓大眾建立警覺心。

雖然《災害防救法》授權地方政府對災民進行「勸告或強制其撤離」,但在未啟動強制撤離之前,「垂直撤離、依親或至避難所」何者較適合?王价巨說明,此時選擇權仍取決於民眾,這在防災學研究中稱為「危害辨識」,意即民眾是否有能力準確預估風險。

在王价巨的研究經驗中,人們「容易高估自己的能力、低估風險」,尤其面對災害正式發生前,常因不確定結果耽誤了防護。針對本次風災突顯的矛盾之處,他主張,未來防災教育必須重視「導入適當情境」,讓民眾參與正確的模擬情境演練,並在過程中思考:「我有沒有辦法按照事前預想的方式保護自己?」

綜觀各國災難案例,王价巨指出一個常見現象:「民眾期待很深,但政府量能達不到。」因為搜救隊必須從其他地方馳援,還得先進行人員和裝備盤點,傳統意義上的「黃金72小時」中,最關鍵點是災害發生後的前3個小時應由當地居民在現場自救。本次災區各村里迅速啟動部落組織,結合社區人際網絡、傳統智慧和物資,短期間民間力量比政府更有效率,已是不幸中的大幸。

「賭錯了就是失去生命,那我該如何讓自己更安全?這觀念必須深入民心。」

王价巨表示,花蓮面臨2024年強震侵襲後,地質環境非常脆弱,再加上近年極端氣候影響,瞬間強降雨和颱風頻傳,恐怕會有下一座堰塞湖出現,政府應記取本次教訓。

游景雲指出,當時評估認為只要房子夠堅固,淹水仍可以垂直避難,但這麼大規模的(單一鄉鎮市)撤離在台灣是第一次操作,很多樣態得實際執行後才會知道;宣導夠不夠確實,或是當地民宅的二樓有無足夠空間等,都得檢討再改進。

面對量體幾乎等同一座南化水庫的馬太鞍溪堰塞湖,地質又脆弱,兩個月內國內知名大學的土木工程學者們密集開會、現場勘查、再開會討論,遭遇的都是科學上難題。

馬太鞍溪上游支流地質脆弱,根據農業部林保署資料,2003年就已經有崩塌現象,2020年起,支流上游裸露面積逐年擴大,在支流與主流匯流處不時會有自然蓄水的情況,蓄水面積約0.25公頃。

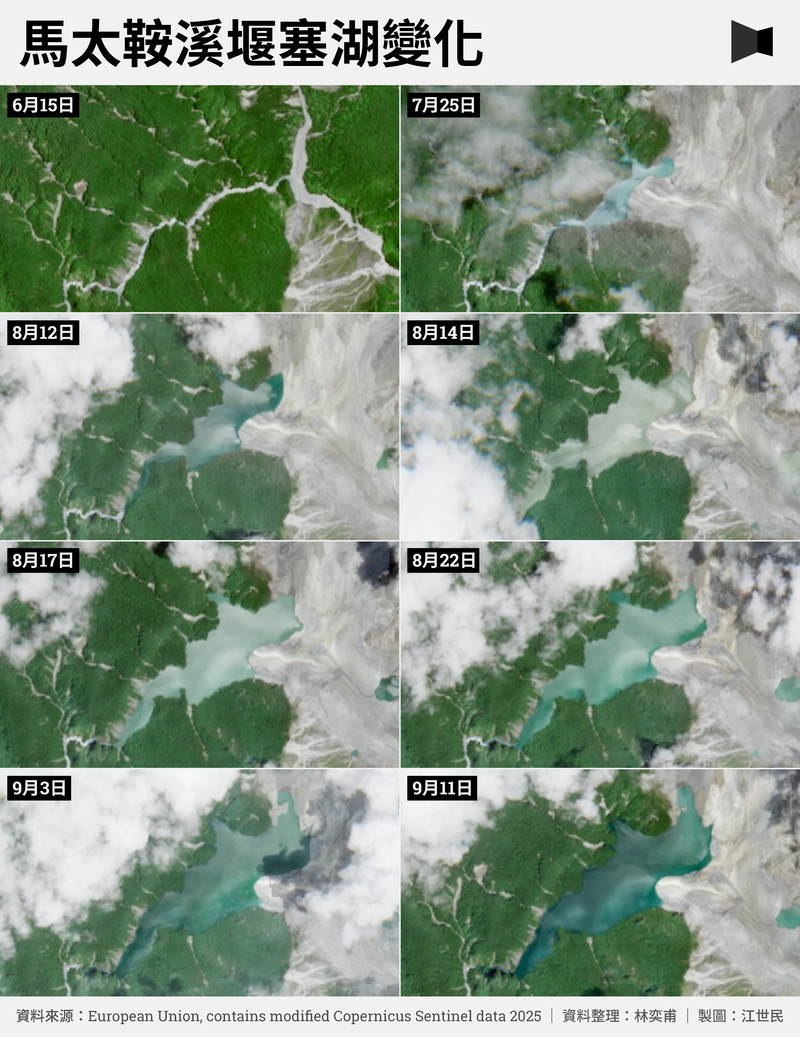

2025年7月25日薇帕颱風帶來降雨,造成馬太鞍溪上游支流崩塌擴大,阻塞河道並逐漸形成新生堰塞湖,中央災害應變中心接獲農業部農村水保署通報後,空間情報小組尋求國家太空中心協助,立即透過Planet Labs衛星遙測影像進行初判,確認約有500公頃的崩塌,更出現堰塞湖水體。

國家太空中心衛星資料處理組長張莉雪指出,在薇帕颱風與楊柳颱風後,中心分別都收集台灣第一座自主研發的衛星「福衛五號」在內的多個衛星影像進行分析,確認在楊柳颱風之後,馬太鞍溪上游堰塞湖面積變大,甚至在更下游處發現小的新堰塞湖,所有分析報告都交給國家災害防救科技中心研判。

根據林保署統計,從堰塞湖形成至今,已進行航拍取相17次,8月20日也在壩頂成功裝設水位計,計算堰塞湖蓄水量與水位上升速率。當時由林保署與成功大學的研究人員一起搭乘空勤總隊直升機抵達壩頂,陽明交大土木工程系教授翁孟嘉指出,陽明交大的研究人員如今還在海拔1,000多公尺的工寮裡待命,持續觀察溢流後的堰塞湖。當時直升機飛抵壩頂,一降落,直升機輪胎就陷入泥地裡,可見土質之脆弱,直升機反覆嘗試幾次才成功停妥。他強調,崩塌地不穩定,連直升機降落都如此顛簸,更遑論運送重機具上壩頂。

參與堰塞湖觀測的團隊包括陽明交大、成大、台大與東華4所大學,他們舉辦多次專家會議,提出「壩頂降挖」、「炸開壩體」、「壩頂虹吸抽水」等3種工程事先減少湖水量體,並輔以「濬深馬太鞍溪」與「堤防缺口填補加高」兩個減災方式。

但3種工程都因地處偏遠等因素而不可行。翁孟嘉說明,壩頂所處位置是人煙罕至之處,開設十幾公里的便道預計要花數個月,且沿著河床開設的便道坡度太大,在汛期也容易被大水沖毀;重型機具即使抵達壩頂,面對鬆散的巨量碎石堆,有沒有足夠承受力可以確保施工安全,都難以預估,因此放棄壩頂降挖的想法。

至於炸開壩體,翁孟嘉認為,周圍的邊坡已經很脆弱,無法預估巨大震動會不會產生更多土石崩塌,而且數千萬噸的堰塞湖水傾瀉而下,「會怎麼往下衝也難以評估,」國內亦無適合的爆破專家可以協助。

最後,林保署只能選擇搶時間在馬太鞍溪下游進行河床濬深減災,增加馬太鞍溪的承洪量,以及對於堤防缺口進行填補與加高。游景雲指出「這些都只算是盡人事」,因為溢流潰壩後,產生的高含沙水流,像是馬太鞍溪橋屬於省道,結構上有一定的擋水能力,但在23日第一次洪峰時就完全被沖垮,對於結構物的破壞力非常強,所有專家最後能做的,只剩下「精確預警自然溢流發生的時間,計算淹水與受到影響的區域與範圍,再由政府決策撤離,盡可能的降低傷亡」。

黃群策表示,25日上午監測的壩體在溢流潰壩後已下切超過104公尺,湖水量僅剩原先的15%、約1,300萬噸,評估短期內不會再有致災的洪水發生:

「目前因為不會致災,白天可以回到家中協助清理家園,但還是要避免靠近馬太鞍溪的河床,晚上還是應回到收容所會比較安全。」

目前林保署仍維持紅色警戒,後續會依照天候狀況、壩體穩定度、河道土砂及水量,在安全無虞的情況下才會解除紅色警戒。

雖然馬太鞍溪上游堰塞湖在溢流潰壩後已大幅縮小,但崩塌後周圍地質仍非常不穩定。翁孟嘉認為,趁著天氣放晴,遙測衛星可以拍下最新的堰塞湖影像,搭配林業署出動飛機空拍,希望能透過影像進一步分析現存壩體與水體狀況,以及周邊的立體環境。目前駐紮在附近工寮的研究人員也會嚴密監控,將收集到的資訊帶回研究室分析。

翁孟嘉指出,不能排除再次崩塌又把潰口堵住的可能,甚至形成二次堰塞湖,因此「能做的就是不斷監控與建模分析」,確認水體大小及模擬溢流會影響下游多少居民。他也認為,以目前的水體量來研判,居民已經可以返家清理。

根據經濟部水利署第九河川分署的2024至2026年花蓮溪疏濬計畫書,針對馬太鞍溪的沖淤量分析,2011年至2021年大斷面測量資料顯示,馬太鞍溪已略屬淤積狀態。此外,據2025年度河川疏濬、水庫清淤與野溪清疏辦理情形,花蓮縣政府執行進度仍有落後。

游景雲指出,從這次堰塞湖溢流潰壩的初步數據來看,溢流潰壩後產生約9,000至10,000每秒立方米的流量,而馬太鞍溪下游承洪量只有2,000每秒立方米,這是馬太鞍溪負荷上限的4倍以上。大量泥沙帶下後,已讓河床嚴重淤積,承受洪水的能量大幅下降。現在只要一場豪雨就可能造成淹水致災,因此提醒政府部門得盡快疏浚清理,提升馬太鞍溪通洪能力。

面對大自然的反撲,實際所見的中央與地方並未同心協力,反而政治衝突摩擦不斷。24日中午在縣府前進指揮所,傅崐萁和行政院長卓榮泰在勘災簡報時數度發生爭執,最後卓榮泰掉頭離席,留下傅崐萁繼續對媒體控訴中央救災不力。

25日下午總統賴清德抵達光復糖廠聽取災害簡報,同時間花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁和縣府各局處首長正在距離50公尺外的縣府前進指揮所開會。賴清德停留約1小時後即離開前往淨水廠視察,過程中都沒有走進縣府前進指揮所會議室。

待縣府會議結束後,賴清德致電與徐榛蔚「隔街通話」。縣府事後發新聞稿指出,徐榛蔚在電話中向賴清德請求中央協助,請行政院核定光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下游周邊區域為重大災害區,賴清德表示:「這樣我了解, 那大家先加油,我們一定會支持,跟花蓮縣在一起。」對於馬太鞍橋與堤防缺口重建工程能否加速處理,賴清德也回應:「ok!」

總統到災區視察卻沒有跟縣市首長碰面,媒體關心原因,但徐榛蔚會議後並未受訪,而是由傅崐萁接受聯訪。傅崐萁表示,前一天(24日)的晚上,媒體有詢問總統勘災的消息,但是他們問警察局,警察局也說還不確定總統行程,之後他就沒有再得到其他通知,「我是在地的立委也是國民黨黨團總召,縣長現在就在災區的指揮所召開會議,我們不曉得他(賴清德)在哪裡開會,到現在都並不知道這件事情。」

記者現場觀察,中午時便已有總統府隨扈維安人員進駐確認動線,大批媒體也在討論總統來訪時的相關採訪細節,現場人員應都足以注意到總統稍晚會到現場的訊息。

除了糖廠內以縣府為主的前進指揮所,徒步2分鐘路程外還有中央的前進協調所,兩處各自有地方與中央官員進駐並固定開會。此外,民進黨中央也在24日傍晚於糖廠南方一處民宅成立前進指揮所,隔日上午才開第一次會討論募集物資等事項。短短500公尺內就有3處不同單位的前進指揮所,加上其他民間自組救災與收容團體,救災資源如何統整成為考驗。

花蓮縣縣議員、無黨籍黨團總召楊華美這兩天四處奔走整合物資,她受訪表示,不管中央提供的災害模擬到什麼程度,防災和撤離本就是地方政府責任,縣府應用最高規格部署:「是否要挨家挨戶通知?要強制撤離?還是垂直撤離就好?這些都要討論好。」楊華美說,但實際上縣府卻直到橋都斷了,才著急機具進不來,而非提前進場、事先部署相關設備。

面對鄉親傷亡、家園遭毀,楊華美表示,這次雖有居民輕忽災情未及時撤離造成遺憾,但政府不能將責任都推給人民:

「很多居民連有個堰塞湖都不知道,一直到水沖進家裡⋯⋯如果兩個月來縣府都持續積極宣導防災意識,相信居民在需要撤離時一定都會積極配合。」

30分鐘的洪流過後,要收拾的不只是黑泥覆蓋的家園。翁孟嘉提醒,在2024年芮氏規模7.1的地震之後,整個花蓮地質都鬆動,只要一有大雨就容易崩塌與沖刷;雖然這是自然現象,而且隨時間累積會趨緩,「但這幾年,花蓮恐怕都得謹慎面對大規模崩塌帶來的災害。」

2025/9/29

中央災害應變中心更新馬太鞍溪堰塞湖災情狀況,截至9月30日早上9點30分,死亡18人、受傷121人,仍有6人失聯。4,378戶停水用戶目前皆已恢復供水,只是災後復原用水量激增,部分區域水壓偏低,部分用戶管線因淤泥堆積嚴重,須等路面清理後進行檢漏才能提升水壓,現場並增設25處臨時供水站;17,009戶停電情況皆已全數修復。

災區復原除了公家機關投入外,馬太鞍也湧入「鏟子超人」和義煮、醫療等各類志工。災後第五天(9月27日)適逢教師節連假,光復車站湧入來自全台的民間志工,許多人自備鏟子等工具投入家戶清淤復原。

根據中央災害應變中心與台鐵統計,連假首日光復車站有超過2萬人次進出,第二天有4.1萬人次,昨天連假最後一天則高達4.45萬人次。連假後的第一天上班日(9月30日)上午9點前仍有4千多人次在光復站下車。

災後適逢教師節連假,光復車站湧入來自全台的民間志工,許多人自備鏟子等工具投入家戶清淤復原。(攝影/孫文臨)

在民間和政府協力下,目前已完成約三分之二的家戶清淤。國軍統計,截至9月30日12時統計,總共1,517戶須清理淤泥,累計完成1,085戶,尚待完成432戶。

馬太鞍溪上游的堰塞湖目前仍維持紅色警戒。中央災害應變中心表示,無人機最新空拍顯示溢流口持續沖刷,周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定,先前降雨仍有水量匯入湖區,維持紅色警戒;潰決後至9月30日水位已下118.5公尺,蓄水量持續減少,溢流潰決風險降低,但仍維持紅色警戒。

經濟部水利署在9月29日上午把馬太鞍溪流入市區的水導引到深水槽,成功改道,也持續進行第一道防線土堤的堆置。不過,農業部林業保育署考量光復鄉淹水風險較高,在下游河道清疏尚未完成前,今已追加設定在堰塞湖集水區有明顯降雨(100mm/24hr)及發生地震(震度5弱以上),將運用防空警報系統,比照海嘯警報發布程序,由林業保育署花蓮分署直接通報花蓮縣警察局,透過當地派出所與分駐所之警報台設備,發布堰塞湖警報。

在民間和政府協力下,光復鄉目前已完成約三分之二的家戶清淤。(攝影/孫文臨)

2025/10/16

中央災害應變中心統計,截至10月16日上午11點30分,死亡19人、受傷157人,仍有5人失聯。

中央前進協調所因應熱帶性低壓(未來有機會形成颱風)靠近台灣附近海域,對花蓮帶來雨勢,總協調官季連成今天宣布,10月18日針對堰塞湖影響地區進行首次疏散撤離演練,將分成三個情境,第一個情境是模擬24小時累積200毫米,發布演練簡訊民眾撤離到指定集合地點,行動不便者由車輛接駁;情境二則是堤防上升1公尺,發布堰塞湖警報,情境三則是垂直避難,督考小組巡迴確認民眾確實上樓避難,預計撤離人數達到1,048人。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。