越洋專訪中國維權抗爭紀錄網站「非新聞」、「昨天」創辦人

48歲的盧昱宇在加拿大每天早上11點起床「開始幹活」:在各大社群平台(快手、抖音、微博、小紅書、X)搜尋中國網友上傳的抗爭照片、影片、文字,趕在中國政府網路審查員刪除影片前搶下素材,備份、編輯、發布,一半時間蒐集事件、一半時間製作紀錄片,直到凌晨1、2點才離開電腦休息。

一切彷彿回到2016年他被捕以前營運「非新聞」的日子。

自2008年中國政府停止公布集體事件統計後,盧昱宇和時任女友李婷玉共同架設的「非新聞」網站,成為世界了解中國抗爭變化的重要管道,也是國際學者研究中國社運(如:史丹佛大學教授潘婕〔Jennifer Pan〕)的關鍵資料來源。

盧昱宇自陳,從小喜愛「蒐集」,以前也蒐集過喜愛樂團的網站,「看到蒐集的東西有很多之後,很有成就感。」而蒐集抗爭事件給他類似的感覺。

直到2016年6月盧昱宇和李婷玉被捕前,「非新聞」網站累積記錄了7萬多起抗爭事件紀錄。

2020年6月出獄後,盧昱宇以〈不正確的記憶〉寫下做「非新聞」、被捕、關押的經歷,此後低調度日。直到2023年與現任妻子移居加拿大,他才公布新計畫「昨天」。

「昨天」團隊不定時在社群平台上發布蒐集到的抗爭照片、影像,輔以文字還原事件始末。隨著中國政府自2023年不再公開司法裁判書,以及2025年美國停止USAID間接導致記錄中國抗爭事件的中國人權組織、媒體機構停止部分運作──如美國知名人權組織自由之家的資料庫「異言網」(China Dissent Monitor)、長期報導中國維權新聞的《自由亞洲電台》(Radio Free Asia)──盧昱宇所紀錄的抗爭事件愈發重要。

「昨天」計畫啟動於2023年1月1日。當時中國剛從COVID-19疫情的清零政策中釋放,盧昱宇尚不確定能否離開中國,便已開始默默記錄中國境內的集體抗爭事件,聚焦於10人以上的群體行動。不過,若事件具備激烈的對抗性或明確的政治訴求,即使是少數人甚至個人的行動,也會被收錄。

蒐集抗爭事件必須與時間賽跑。「它(中國政府)會給抖音、快手、微博之類的平台施壓,平台就會刪得狠一點,你拿到的結果就會少一點。」時隔7年後重拾紀錄工作,盧昱宇注意到,中國政府的網路審查愈趨嚴格:

「2023年1月1號之後最開始幾天,我很少睡覺,因為太多(集體抗爭事件)了。後來,維穩系統慢慢步入正軌,抗議事件就變少,規模也變小,也被刪得厲害。以前每天我能記錄到80~90件,2025年剩下40~50件。」

中國政府維穩系統增加、事實查核強化,也反映在抗爭規模變化。

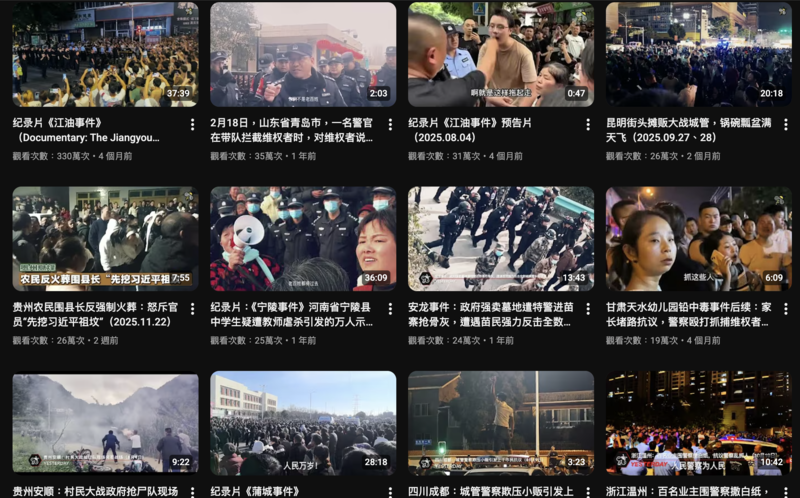

「總體來說,大規模抗爭在愈來愈嚴酷的鎮壓下逐漸減少,」盧昱宇觀察,規模稍大的抗爭都發生在小城鎮,「大城市根本就發生不了,因為維穩抓得很緊。比較大的都是在一些小城市,像河南寧陵事件、陝西蒲城事件、四川江油事件。」

儘管鎮壓嚴酷,為何抗爭事件並未徹底消失?盧昱宇分析,中國政府會考慮其他後果,「最近兩年打壓民間表達打壓得很厲害,連普通人上訪都要抓來關,就會出現另一種表達:開車撞人、暴力事件,都會更多。那他們(中國政府)會怕,所以也不願意全給控制。」

另一原因則與中共維穩體系的承載能力有關。他認為,中共維穩體系的作用已經接近上限,如果想要更進一步,全面控制所有城市及農村,恐怕中共難以承受這樣的財政負擔。

這也反映在數據上。時至2025年,主要的抗爭群體是勞工、業主、農民,農民的抗爭事件增幅尤為明顯,「因為中共對農村的控制力度沒有城市那麼強,加上智慧手機的普及,使得農民的抗爭比以前更容易被曝光,所以我們蒐集到的也多。」

至於勞工,仍是發動最多抗議事件的群體。以2024年1月為例,該月的抗爭引發原因就以「工人遭欠薪」居冠,逾1,600起,「經濟下行,很多小工廠難以生存,頻繁出現倒閉、跑路、欠薪事件,」盧昱宇說。

但他也觀察,勞工的抗爭規模與以往不同:「以前有許多萬人、千人級別的勞工抗爭行動,現在則多為幾百人、幾十人的小工廠抗爭。這可能是中共加強對大型工廠的維穩,使得大型工廠的群體抗爭很難發起。」

記者好奇是否有更詳盡的年度或逐月抗爭統計數據,盧昱宇坦言,由於營運上人手不足,也沒有多餘經費聘雇人手,「目前只做過一次統計,」其他時間都守在電腦前不停地蒐集資料。

無暇針對全年抗爭事件統計,但盧昱宇還是勉強抽出時間,針對大型或特殊的事件製作紀錄片:「我會先撰寫文案,盡可能根據已有資料還原事件,有些大型事件會用到上百個視訊素材。」

隨著紀錄片觀看次數節節高升,盧昱宇發現,各平台的流量高峰,多集中在中國時間早上8點到12點:

「不光是油管(YouTube),推特(現為X)也是這樣。一定要到了中國的白天流量才會高,所以很容易就可以判斷,肯定是國內翻牆出來的人來看,雖然那個IP不會顯示(中國),但從時間上可以看出來。」

有些紀錄片更突破中國政府防火長城的封鎖,被搬回「牆內」繼續流傳。「現在最明顯的是江油事件那支紀錄片。視頻被封了之後,網民把視訊的長度作為暗號,發文說『我有3738的視訊,要的可以私信我』,當時好多這種貼文。因為(中國政府)把大部分途徑給限制,公開傳播不了,只能通過私信小單位傳播,」盧昱宇說。

盧昱宇分析,中共當局很可能知曉翻牆和傳播行為,只是,中國十多億人口中,能翻牆出來的人數仍屬少數,會把影片搬回牆內傳播的人又更少:

「所以,這可能在它(中國政府)可以容忍的範圍。如果將來情況有所變化,例如有導致政權不穩的大規模抗爭,可以切斷這個通道。我覺得這是海外異議活動要考慮的:如果中共切斷網路,該如何應對?」

盧昱宇分析得具體詳盡,但重拾集體抗爭事件紀錄,並非容易選擇:

「2020年出獄後我一直不敢碰類似的事情,怕又被抓。」

直到2022年,一位朋友請盧昱宇協助製作武漢封城的紀錄片,心情才漸漸轉變:「做紀錄片風險確實高,當時想著能有筆收入就答應了,畢竟我對安全這塊還是很瞭解──每天做完後,要把所有原始檔案傳到境外的網站保存,再把我電腦上的所有東西給刪光,包含瀏覽器紀錄、各種電腦紀錄。」

盧昱宇強調,「每天都要這樣做一次,為了不被抓。」

製作紀錄片期間曾有警察上門,想把盧昱宇押去方艙隔離,被他斷然拒絕:「我知道方艙裡什麼都做不了,就告訴警察:『要嘛把我關到監獄去,要嘛給我選個好點的地方。反正(方艙)我不去。』」

警方最後妥協,讓盧昱宇入住旅館隔離,大膽的他甚至把電腦帶去隔離地點繼續做紀錄片:「賓館裡面可以翻牆(上網),所以,被關的那15天,我天天做紀錄片。」

那段時光讓盧昱宇再一次感受到蒐集「其他地方都看不到」又「很原始」的影像素材,再將零碎素材整合、還原事件原貌的滿足感:

「很多視頻就十多秒,很零散,沒有一個系統,資訊也很碎片化,特別是為了繞過網路審查,經常什麼話都沒有,只有一兩個詞卡。把這些小的、散的東西揉回去,(事件)起因、進度、結果完全講出來,有點成就感。而且,只有你有。」

製作紀錄片讓盧昱宇重新看見「有趣的東西」。他明白自己「又想做集體維權事件的紀錄了」,雖然當時的生活仍在不確定性中,「不知道能不能發布,想說先將資料保存下來。」

白紙運動前不久,國保又找上盧昱宇,「當時很擔心我養的貓沒人照顧,不想去,就和他們打,但沒打過,還是被抓去了。我被放回來之後,住在同一棟樓的年輕人還指責我,說我給他們丟臉,讓我對年輕人挺絕望。」

直到白紙運動發生,他才重拾信心:

「那種壓抑的環境裡,還有很多正常的年輕人站出來,讓我看到了一點希望。」

又到處生活了一段時間後,盧昱宇決心離開中國:「不僅為了安全,也為了能繼續做想做的事。」

談起「潤」出中國的路程,盧昱宇在採訪中第一次開口說了「難艱」二字。

2023年4月底,他和妻子從中國遼寧出發前往廣西,「但剛下飛機隔天,國保就打電話來詢問,說領導已經考慮給我的護照解封,想麻痹我。」為了不讓國保起疑,盧昱宇以旅遊為藉口,後來也真旅遊一段時間。

時隔一個月,盧昱宇和妻子入住廣西鄉下的旅館,發現警察前來查過他們。盧昱宇馬上意識到他們必須找方法「消除國保的疑慮」,回成都住了一段時間。

「我在某個星期六聯繫了蛇頭、買了機票。因為根據經驗判斷,星期六國保會休息,等他們週一上班發現,我已經離開了,」盧昱宇說,為了確保國保以為他人在成都,離開那天他把慣用手機留在成都,重買了一張電信卡,妻子晚一陣子出發。

不過,盧昱宇妻子離開前一天,中國國保仍找到了她,詢問盧昱宇的去向。「她說我去辦事了,具體哪裡不知道。」幸好盧昱宇妻子和他籍貫不同,盧昱宇老家的國保對她沒有管轄權,才順利脫身。

至於提早出發的盧昱宇,先是從邊境城市搭上「蛇頭」安排的車輛,在山路上行駛了兩小時,隨後換乘摩托車半小時,接著便開始徒步與爬山。「爬山的時候差點累死,到了山頂跨過國界線的時候,我被累癱在地上躺了十多分鐘,」他坦言,跨過邊境時沒有想像中激動,「因為前面還有許多路要走。」

抵達中國、寮國邊境的旅館後,果然出了意外。「之前聯繫好到邊境去接我的人失蹤了,蛇頭希望我走他們安排的飛機線路去萬象(寮國首都,台譯永珍)。但我覺得太貴又不安全,拒絕之後對方有點不開心。畢竟帶我出境的蛇頭平時接送的人都是一些被電詐組織騙出去做豬仔的人,不是公益組織,他們只認錢。」

盧昱宇於是背著蛇頭溜出旅館,繼續接下來的路途。但沒多久,他就遇上寮國警方檢查哨、要求他出示護照,所幸塞錢賄絡後脫身,順利乘車抵達寮國首都永珍。

抵達永珍後,原先約定好在湄公河邊接應的人又再次消失。幸而盧昱宇的朋友從對岸趕來,冒險衝進邊境上的村子,一家、一家詢問,才找到願意幫忙帶他渡河的人,「過河時突然下起了暴雨,對岸的士兵躲到屋裡,我們的小舟才順利靠岸。」一番波折後,盧昱宇終於抵達泰國。

但危機並未完全解除。先前協助他跨境的蛇頭來電,聲稱協助盧昱宇導致共產黨抓了兩名手下,要求盧昱宇「回老撾(寮國)」或賠償損失,還綁架了一對偷渡的母子威脅他。

所幸這對母子最終被寮國警方救出,盧昱宇和妻子才得以在泰國會合,申請以難民身分前往加拿大。盧昱宇說,很感謝一路協助他的人,包括不方便透露姓名的人,以及無國界記者、國際特赦、前線衛士等人權組織,讓他重拾安全和自由,並繼續做喜歡的事。

如今在加拿大兩年,盧昱宇覺得生活「非常好」:

「在中國,我是農村人,從一個很小的小山村裡面去鎮上、去縣裡面、市裡面讀書,我去哪裡都被人歧視;但在加拿大,沒有人會歧視我。」

白紙運動後許多中國人流亡海外,但中國政府的「長臂管轄」、祕密警察站或小粉紅的騷擾仍是隱憂。今年(2025)年初,盧昱宇就曾發文展示Google系統寄給他的警示訊息:「由政府支持的攻擊者可能正試圖盜取您的密碼。」

問他是否也擔心中國政府的跨境鎮壓手段?他很快地答:「沒有。在加拿大我沒有恐懼。我不用再擔心安全問題了。」

不再恐懼,因為歷經更大的劫難。盧昱宇回憶,2016年被捕入獄時,「差不多一個月,他們給我下藥、連續審問,用各種酷刑要我認罪,我感覺自己快瘋了。」後來他不得不和武警幹架,才讓自己從遭受酷刑折磨的狀態「解脫」:

「雖然這些是苦難,但經歷過之後,其他人覺得很恐怖的事,對我來說就不算事兒了,這也算一種好處。但我能理解那些被威脅感覺恐怖的人,在國內時,我也常常擔心警察上門。」

在加拿大,皇家騎警很關心盧昱宇和他妻子的安全,每隔幾個月會主動會面,有緊急狀況也會及時到場,這讓他放心繼續資料蒐集。

他期盼,未來能獲得足夠的資金與人力,能建立一個大型集體抗爭數據庫,將所有收集到的資料(尤其是影片)系統地上傳到網站上展示,並進行統計分析。

「可能我就天選之人,適合做這個,」盧昱宇說,也許因為自己「基本上沒有社交生活」,才能長時間守著社群平台,跟中國的網路審查員賽跑。他希望大家透過「昨天」的紀錄理解:

「即使環境如此殘酷,還是有許多人願意站出來,為自己或為他人的不公發聲,即使要面對的後果很嚴重:被判刑、要關。而且他們是普通人,不會像政治犯一樣被人知道,連名字都不會有,終身不為人知。」

不若六四事件、白紙運動人盡皆知,這群挺身抗爭、撞擊權力的普通人,本可能一生無人知曉;是盧昱宇在遙遠的彼端注視他們,才使他們的生命在我們眼前重現。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。