2017年「福爾摩沙衛星五號」(簡稱「福衛五號」)成功發射後,回傳的影像卻模糊失焦,投入超過50億元自製衛星的太空技術一度遭各界質疑,連監察院都啟動調查要求改進。相隔8年,台灣第二個自製遙測衛星「福爾摩沙衛星八號」(簡稱「福衛八號」)將再度升空,不僅超過8成元件為本土自製,預計6年內發射8顆高解析及超高解析度遙測衛星,把台灣推進自製遙測衛星的「星系時代」,取像資料可廣泛應用在國土規劃、農業監測、災害應變、環境保護、甚至是國安戰略。

雖因失敗而一度中止本土自製衛星計畫,但國際現實下,台灣買不到衛星關鍵元件,讓「視茫茫」的「福衛五號」只能超齡服務,得趕緊讓「福衛八號」上去接手。這次多達30多家國內本土廠商與學術研究單位共同合作研發的「福衛八號」,被寄予厚望的不只是遙測圖資本身的進擊,國家太空中心(TASA)更企圖藉此次大幅度的國產化產製經驗,扶植本土廠商、挑戰低軌衛星的太空產業鏈,希望「無紅色供應鏈」的MIT太空元件,有機會在國際立足。

「福衛八號」第一顆編號「FS-8A」衛星,以已故空拍攝影師「齊柏林」命名,原訂台灣時間2025年11月11日凌晨2時18分左右,搭乘美國太空探索科技公司(SpaceX)獵鷹9號(Falcon 9)Transporter-15航班,從加州范登堡太空軍基地(Vandenberg Space Force Base)升空,送入高度561公里的太陽同步軌道,執行對地表取像光學遙測任務。

「福衛五號」失敗的殷鑑在前,「福衛八號」被國家太空中心(TASA)視為「不能失敗」的雪恥任務。但首顆「齊柏林衛星」發射就幾經波折,先是被通知延後一天,又受到美國政府預算未過、聯邦航空總署(FAA)許多部門關閉波及,每日上午6時至晚間10時禁止發射,發射日再延後到11月29日。TASA的「福衛八號」計畫成員只能先在美國待命,「齊柏林衛星」也已經先暫至廠房潔淨室,由TASA派駐人員確保衛星電力與與燃料槽壓力穩定,美國發射禁令解除,確定發射前三天才會運離廠房至發射台。

台灣自主人造衛星發展史長達四分之一世紀,皆以「福爾摩沙」為名。1999年「福衛一號」誕生是開端,這是一顆執行科學任務的衛星,上頭搭載5項本土自製的元件,這也是台灣第一顆完全自主的人造衛星。除了「福衛一號」是科學衛星之外,之後皆以「遙測」與「氣象」為主。氣象衛星負責提供氣象量測數據資料,最早是2006年的「福衛三號」,2019年再由「福衛七號」接替,兩個衛星都是6顆組成的氣象衛星星系,2023年在「福衛七號」仍在服役時就發射搭載國內自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀的「獵風者衛星」彌補「福衛七號」不足之處。

因為「福衛五號」發射後失焦,導致後續計畫中止與大幅度改變,國家太空中心主任吳宗信回顧遙測衛星發展過程,受限於當時的國際情勢,無法再向外採購,但「福衛二號」已經逼近使用年限,「在時間壓迫下只能硬著頭皮自製。」

國家太空中心前主任、現任國家實驗研究院副院長林俊良受訪時指出,「福衛二號」當時在法國組裝時,台灣有派工程師到法國技術轉移,「但裝設最關鍵光學遙測酬載時,法國廠商阻止我們的工程師觀摩,無法實際學習到最關鍵技術。」這也導致自製「福衛五號」時不清楚差之毫米對於影像有多重要,就如同出麻疹一樣,總得爆發一次才會免疫,因此「福衛八號」可是肩負國家太空中心雪恥重任。

「福衛八號」的8顆鏡頭不選擇一次全部發射,而採分6次、逐年發射至少一顆衛星的作法,也是因「福衛五號」的陰影,故採取最保險的方式。林俊良指出,受限於國家太空中心人力,以同時製作一到兩顆衛星為主,並逐顆提升自製率,從第一顆的84%自製率再往上提升,此外,在衛星本體內裝設已經開發完成的備用元件進行測試,經過實際太空運行驗證,就能在下一顆衛星派上用場,逐步精進自製能力,很多考量都是因為「我們不想重蹈覆徹」。

仍在美國等待發射的「福衛八號」,這次有多項技術性上的突破,但在尚未傳回第一張衛星畫面之前,成功與失敗無法論定。

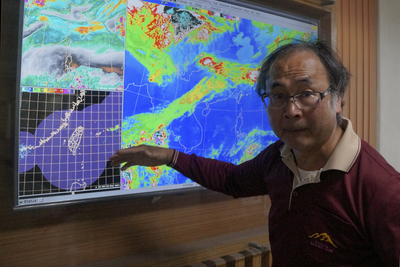

遙測衛星宛如一台超大型照相機,在太空繞著地球飛行,光學遙測酬載對準地球取像並回傳地面接收站處理成圖片或各種影像,應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護。服役中的「福衛五號」在去年(2024)完成日本能登半島地震與0403花蓮地震的取像任務,太空中心再將過去的影像與災後進行視覺分析,提供給日本政府以及台灣災害應變中心使用。

但光學遙測衛星有兩大限制,一個是要在白天通過、另一個則是頻率──「福衛五號」每隔兩天的上午11點左右通過台灣720公里的高空,這樣的頻率對於災害頻仍的台灣來說似乎不太夠用。以9月23日下午2時50分花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流潰壩事件為例,雖然之前可以拍到堰塞湖,但溢流潰壩前3小時,「福衛五號」才剛剛通過,下次要再訪時間得等到9月25日上午11時,即使災後天氣晴朗,也無用武之地,只能借助其他國家的衛星遙測影像。

據了解,25日「福衛五號」要通過前,國家太空中心已經下指令鏡頭對準馬太鞍溪上游堰塞湖與周邊地區,但取像並沒有完成,地面接收站沒有收到影像,這次的任務失敗收場,只能再等兩天。熟知內情的學者形容:「使用年限5年的『福衛五號』,運行至今已經8年,就好比一台尚且堪用的舊手機,平時都還能用,但突然手忙腳亂想要按下相機時閃退,對於這結果實在不忍苛責,這也是為什麼需要新衛星趕快上去接班。」

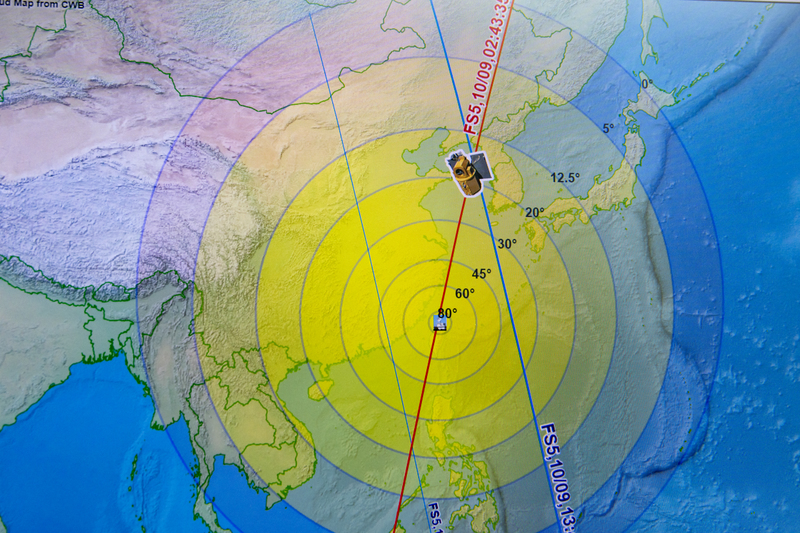

「福衛五號」原本規劃2顆衛星組成星系運行,希望每天都有衛星通過台灣上空,但首顆失利後計畫中止。「福衛八號」也是首度挑戰自主遙測衛星星系,由6顆高解析度衛星外加2顆搭載超高解析度光學遙測衛星,形成共8顆的星系,未來即可讓目前只能每兩天通過台灣上空一次的頻率提升至每日3次,預計2031年完成布建。

與「福衛五號」相同,「福衛八號」第一顆衛星「齊柏林衛星」都是委由SpaceX發射,而這次是搭乘獵鷹9號最前緣、相當於火箭「頭等艙」的位置。根據國家太空中心的國際招標內容,此次發射費用為新台幣3億元;第二顆衛星FS-8B也一併由SpaceX得標,價格同為新台幣3億元。排定的航班將會以我國衛星準備就緒為主,火箭升空後將直接飛到距離地球561公里的太陽同步軌道(Sun-synchronous orbit, SSO)附近讓衛星脫離入軌。

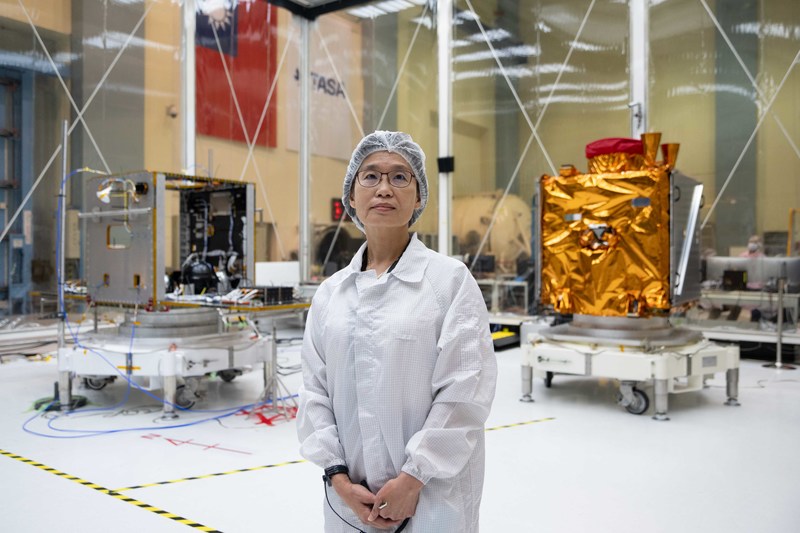

「福衛八號」計畫主持人劉小菁說明,太陽同步軌道就是經過的地球上空時間都是同樣的太陽時間,衛星繞行地球非常快,僅100分鐘內就能繞一圈;舉例來說,每天上午11時經過台灣上空,直到下一次再經過台灣上空時,時間同樣是上午11時,利用太陽同步軌道的特性,同一個時間取像,太陽照射地面的角度才會一樣,同樣基準下才能比較目標地區的前後差異。

太陽同步軌道的高度主要分成距離地球891公里、720公里與561公里,「福衛二號」是891公里、「福衛五號」則是720公里。劉小菁強調,期待「福衛八號」能拍得更清楚,因此選擇距離地球較近的軌道。

針對如何改進「福衛五號」失焦的問題?當年也身為「福衛五號」計畫影像處理組組長的劉小菁回應這個問題格外五味雜陳。

她提到,至今仍對2017年9月19日那個日子記憶猶新。當時距離「福衛五號」8月25日成功發射升空僅隔25天,但因遲遲無法公布遙測影像,傳言滿天飛,被外界批評恐怕成為昂貴的「太空垃圾」。她跟著計畫主持人張和本一起到科技部(現改制為國科會)報告,並對外公布與承認影像「模糊」。

劉小菁說:「從當時參與『福衛五號』計畫到影像失焦,那種挫折感無法形容,即使後來採用數學運算的方式還原,讓模糊含有光點的影像有所改善,但當聽到使用者嫌棄影像雜訊很多時,那幾句話宛如一支劍直接刺進我的心臟。因此接下(福衛八號)計畫主持人後,堅持原始影像一定要做到好,沒有任何妥協空間。」

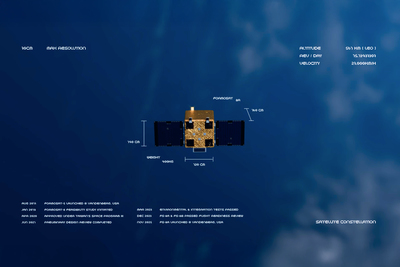

吳宗信更直白地比喻,「福衛五號」受限於失焦,以及本身設計黑白2公尺、彩色4公尺的解析度,只能看到模糊的車體、建築物或交通建設,例如高速公路或港口等等,要更清晰得再後製加工;而解析度1公尺的意義是,可以看到路上跑的車子以及海上航行的船隻。國科會主委吳誠文更是在「福衛八號」起運前往美國的典禮上直接透露:「前兩顆衛星解析度1公尺,後續將朝0.7公尺發展,超高解析度更要以0.5公尺為目標。」

「福衛八號」飛行速度比子彈快,通過台灣上空僅有8到10分鐘。為了在短時間內追求更好的取像品質,國家太空中心首次在衛星光學遙測酬載的影像感測器上使用延遲曝光技術(Time Delayed Integration, TDI)。國家太空中心衛星資料處理組長張莉雪解釋,簡單來說就是衛星接收可見光時,不是只曝光一張,而是在同一時間曝光32次或倍增至64次,並將這些影像全部疊加在一起,好處在於每一張可能拍到的細緻度都不太一樣,利用運算將雜訊從影像中去除,影像資訊會更加豐富與精緻,從源頭提升影像品質。

吳宗信也透露,規劃「福衛九號」朝合成孔徑雷達研發,使用微波而不是可見光,可以突破雲層與天氣不佳的限制,讓遙測取像更不受天候限制。

研發「福衛八號」的過程中,團隊一直把克服「福衛五號」失焦的挫折放在第一順位。翻開2019年監察院的調查報告,認定「國家實驗研究院與國家太空中心向美國公司Optical Mechanics, Inc.(OMI)花821萬元購置的準直儀(collimator)未包含校驗程序,導致過保固後原廠不願來台指導組裝與校驗,經驗不足下不排除是造成福衛五號調焦失準的原因」。

劉小菁也坦言,準直儀要打出無窮遠的平行光,模擬太空環境中的可見光,而對焦過程中當時那一台準直儀不夠精準,差一點點放在地面上可能看不出來,但當相機與拍攝物距離數百公里遠時,一點點誤差就會劇烈影響成像品質。為了避免重蹈覆徹,改變的第一步是採購一台在國際上有很多成功實戰經驗,但要價將近新台幣1億元的準直儀。

第二件事是在「福衛八號」的光學遙測酬載裡面增設「熱調校機構」:如果因為火箭運送的緣故再次出現微失焦,以電力幫光學遙測酬載加熱,利用熱脹冷縮的原理微調焦距。第三件事則是在廠房測試時,就針對不同的狀況測試焦的變化,要求的誤差是微米(micron)等級,約是頭髮直徑的千分之一,得通過考驗才算過關;因此為了怎麼將光學遙測酬載鎖緊在衛星本體上,震動能量卻不會傳達至光學遙測酬載,就花非常多時間才找到方法克服。

劉小菁強調,失焦是「福衛五號」所有測試裡沒有預設過的問題,其他預想的問題都驗證無誤,因此這次「福衛八號」最重要的就是去解決失焦;加上已建立失焦影像的處理機制,多層防護希望能讓「福衛八號」遙測影像符合期待。

「福衛八號」使用TASA主導開發的推進系統,首度採用俗稱「雙氧水」的過氧化氫(H2O2)當燃料,與世界上衛星絕大多數衛星使用劇毒的「聯胺(hydrazines)」不同,這是委由成功大學航太工程學系名譽講座教授趙怡欽實驗室執行初期研究開發的台灣自有技術,目前負責這項工作的國家太空中心衛星機械組副研究員許耀中就是他的學生。已經退休的趙怡欽受訪時談到這項技術終於有機會應用在衛星上,他說:「很高興研究成果能被採用,這一刻已經等很久了!」

衛星為什麼還需要燃料?趙怡欽指出,火箭將衛星送到500多公里的高度成功脫離,但總是會有誤差,甚至脫離過程一旦出狀況,可能只能將衛星送到400多公里高,這時候就需要燃料將衛星推送至規劃軌道上,才能符合太陽同步,這是最需要燃料的時刻;此外,衛星每天快速繞著地球跑,難免會受到地心引力更靠近地球一些,如果偏離軌道太多,也需要部分燃料將衛星往外太空推避免進入大氣層而受損。因此,燃料將是衛星能否繼續在太陽同步軌道運行的關鍵,攜帶燃料的多寡等同於衛星壽命。

但太空中沒有空氣無法燃燒,得使用液體與觸媒經由化學反應產生熱、推力與氣體,國際上常用的是聯胺,缺點是毒性很強,在實驗室具有高度危險性,趙怡欽提醒:「看到(聯胺)白煙得趕快往外衝,跑不贏就會致死。」他進一步說明,從「福衛三號」開始,台灣就很難買到聯胺,「這與2000年左右的國際局勢有關,台灣難以取得太空技術,所以太空中心與我的實驗室合作開發不需要外購的衛星燃料。雖然國外也有文獻提到過氧化氫當作燃料,但台灣這套提煉的方式與作法是純本土研發成果。」

過氧化氫與催化劑接觸後產生高溫水蒸氣與氧氣,雖然沒有汙染與毒性,但一般日常使用的濃度僅2%~5%,灌入衛星燃料罐的濃度要高於85%,腐蝕性很高。趙怡欽指出,當時可以在實驗室製造這麼高濃度的雙氧水,但找不到合適且穩定的容器,他很開心看到太空中心與工研院合作完成後面的容器與噴嘴,「當時實驗結果,使用過氧化氫產生的推力僅比聯胺低10%,是台灣容易取得又能安全實驗的太空燃料。」

許耀中補充說明,後續研發階段就是開發特殊噴嘴與鋁合金燃料槽,因為衛星進入軌道後就無法再填充燃料,直到燃料耗盡,衛星無法返回軌道、進入太氣層焚毀而壽終正寢,因此如何填充並高效率的使用珍貴燃料變得非常關鍵,「在開發過程中,催化劑變得不容易耗損,省去要補充的麻煩,加上持續精進推進器與燃料槽的材質開發,逐步讓過氧化氫燃料可以穩定被使用產生超過700度的高溫水與氧氣;計算『福衛八號』總共兩罐5公升的過氧化氫,大約可以讓衛星跑40公里這麼遠。」上述所有技術幾乎都是台灣自己研究開發完成。

「福衛八號」第一顆「齊柏林衛星」完成後,第二顆編號FS-8B已在國家太空中心廠房裡製作當中,單顆造價3億元。吳宗信指出,FS-8B還做到模組化,6顆的衛星本體一模一樣,只是差別在於內部的光學遙測酬載、科學酬載等設備,這樣做最大好處是不用再重新花時間設計衛星外觀與本體節省時間與經費,更專注於提升光學遙測的解析度。

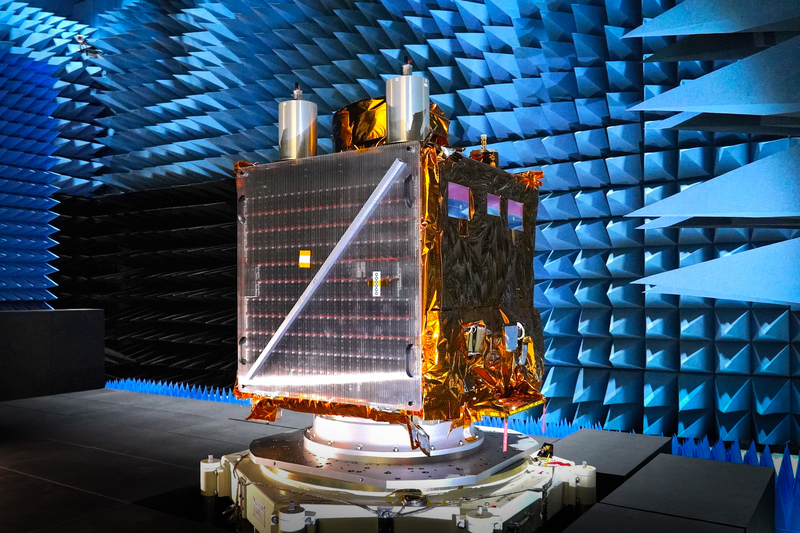

劉小菁補充,從「福衛五號」到「福衛八號」,可以看出外觀明顯不同:「福衛五號」是六角柱狀體,鏡頭外露;「福衛八號」不僅減重50公斤,甚至還將鏡頭藏在衛星本體中,節省更多空間。

吳宗信強調,這次共計與30幾家國內本土廠商與學術研究單位合作,包含鏡片拋光、電子元件、燃料槽等等,雖然「福衛八號」只有8顆,看似需求不高,但這只是遙測衛星,「真正需求是通訊衛星,幾百顆、幾千顆不斷往太空送,雖然我們要製造自己的火箭仍有一段很長的路,但國內廠商透過這些練兵,未來就有機會成為國外衛星製造的設備供應商。」

太空中心已推動B5G低軌通訊衛星計畫,將由2顆衛星組成,編號為1A與1B,衛星本體由TASA自製,1A酬載採取國際合作模式,1B由國內自製。日前已公告1A衛星通訊酬載得標廠商為美國太空公司CesiumAstro。

台灣從1991年開始發展太空計畫,直到2021年5月31日立法院三讀通過《太空發展法》,經歷30年,終於走到下一個階段:從政府計畫轉向產業發展。林俊良分析,30年來從外購、自製到星系,相較於通訊衛星還在開發階段,台灣的遙測衛星技術已經相對成熟,等到2031年「福衛八號」星系全數服役,台灣發展太空將會正式進入成熟期。

林俊良指出,當時在起草《太空發展法》特別將第一條親筆寫下:「為促進我國太空活動及太空產業之發展,提高國民生活福祉,協助人類社會之永續和平發展,特制定本法。」看似很八股,但細節藏在「永續和平發展」,以法治來證明台灣不會在太空發展武器;各國發展衛星向我們採購零件,沒有「紅色供應鏈」,更是以法治承諾和平用途,這在民主國家會具備吸引力。

此外,過往製造衛星的所有元件都要符合太空規格、能承受嚴苛的環境,光是客製化低電阻元件即要價高昂。林俊良強調,當通訊衛星以數量取勝,追求低成本時,台灣可以量產很多標準化元件,與發展低軌衛星壓低成本相符合,因此2021年時期待第三期太空科技長程發展計畫以預算251億元的規模可以創造80億元的產值,未來「福衛八號」能成功在太空執行任務後,更期待產值可以超過之前的預估。

目前行政院已通過第三期太空科技長程發展計畫修正草案,將原本2019至2028年的期程再往後延3年至2031年,並追加400億元經費,發展入軌火箭與B5G低軌通訊衛星。

林俊良感嘆,當年覺得「福衛五號」的失敗宛如晴天霹靂,現在回頭一看覺得還好有當時的挫折,讓技術有發展的機會。

中大遙測中心主任林唐煌也認為,自主研發遙測衛星仍是必經之路,這是練兵的過程,從自主開發的過程中才能累積經驗與技術,長久下來才能厚植我們在太空的實力。他解釋,遙測衛星就好像道路上的監視器,當監視器拍的影像愈多愈密集,所有發生在這條道路上的事件都一清二楚,需要做的只是調出監視影片,遙測衛星也是一樣,需要更多更密集的造訪,而台灣有能力自製,才能不用外購看別人臉色,甚至想裝什麼科學研究酬載都可以。

吳宗信說:「成功搞定衛星後,接下來就是建構太空產業鏈,因為我還有一個夢想,台灣製造自己的火箭,甚至帶我們的太空人上太空。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。