福衛八號,任重高飛!

本土遙測衛星星系,能帶國防戰略與太空產業飛得多遠?

2025.11.12 最後更新

2025年9月23日是台灣災害史上無法被遺忘的一天,世界級規模的花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流潰壩,致19人死亡、5人失聯、數千民眾受災。即時取得堰塞湖變化是後續救災、甚至未來研究的重要依據;國家太空中心(TASA)下令台灣唯一的遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」(簡稱「福衛五號」)災後2天通過台灣上空時,鏡頭對準馬太鞍溪上游堰塞湖與周邊地區,然而,地面接收站沒有收到影像,只得下訂他國衛星畫面。

「福衛五號」是台灣自製衛星發展的指標,卻也是一道無法漠視的創傷:2017年成功發射後即「失焦」,長年靠著後端解碼、校正,幾近「弱視」的狀態下勉強維持台灣衛星取像唯一的「太空之眼」,已逾屆齡退役3年,仍在苦撐。「福衛五號」的失敗,曾讓台灣航太科技發展一度怯步,但在國際現實、地緣政治緊張與太空經濟時代導向下,發展自製衛星幾乎成為一條「沒有替代道路」的必攻山頭。

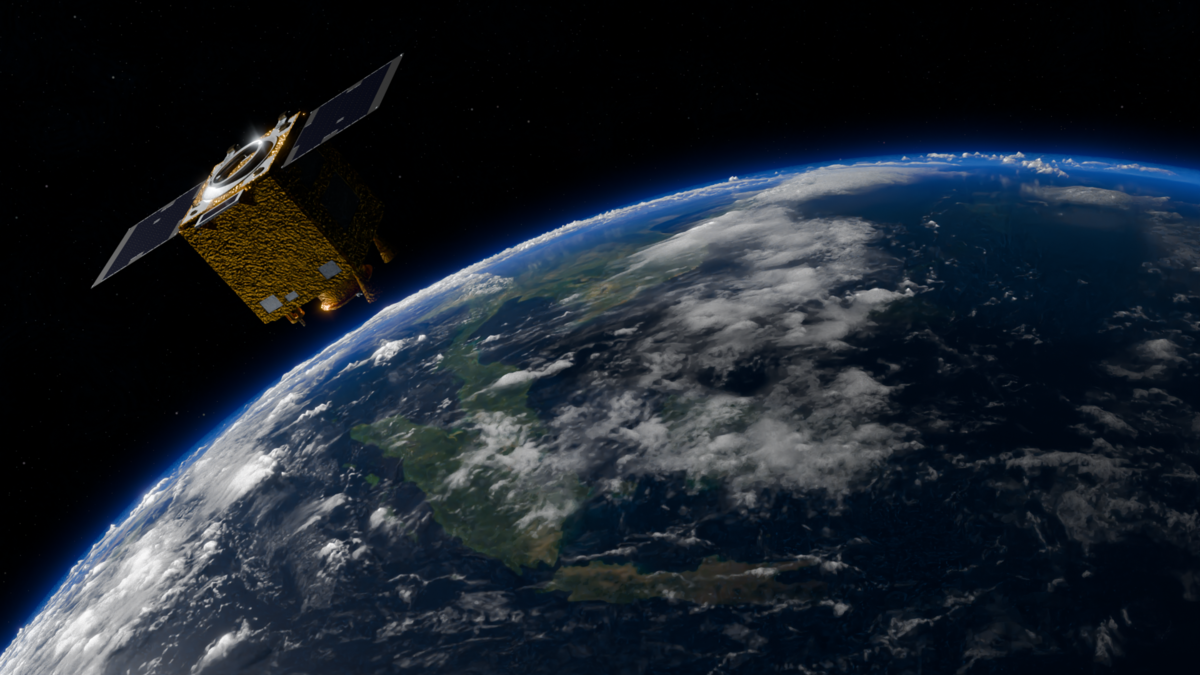

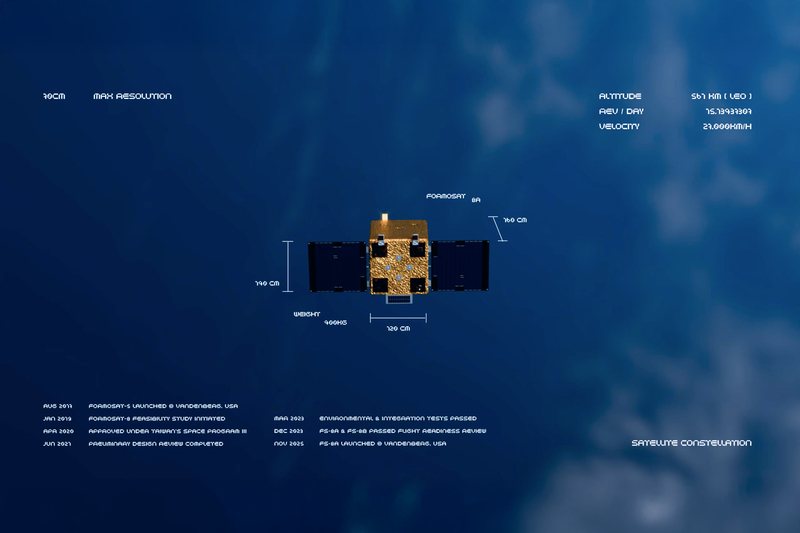

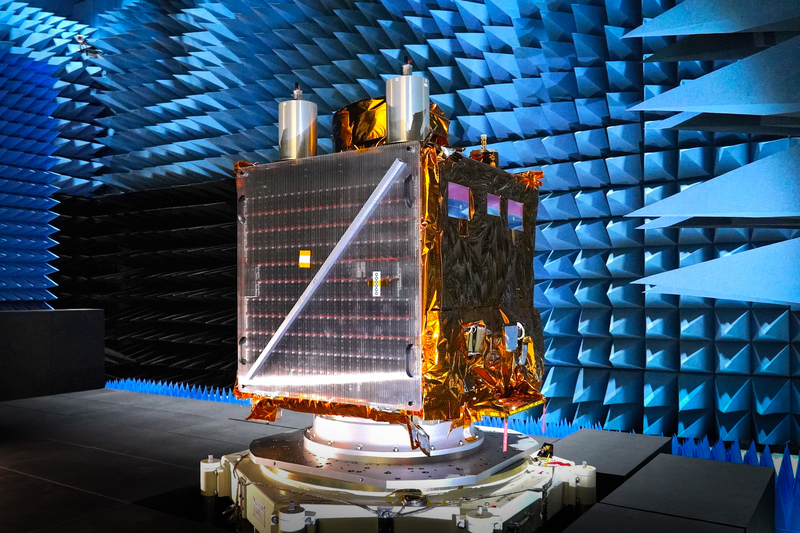

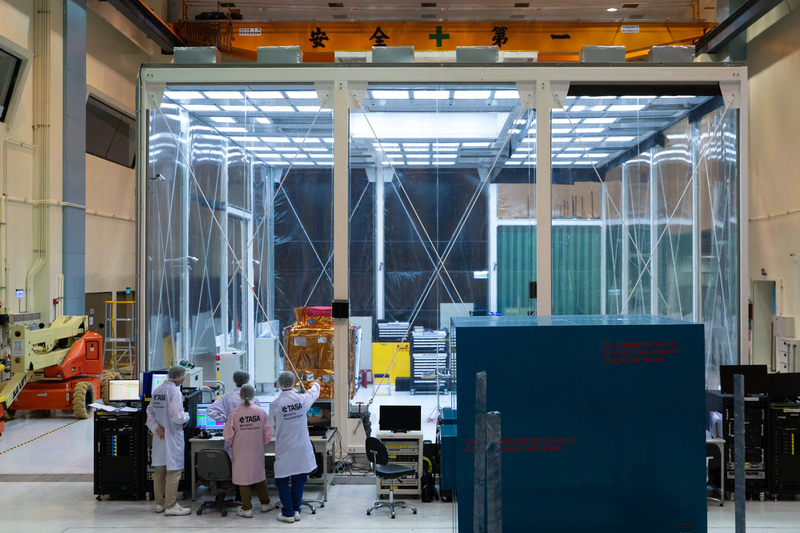

相隔8年,「福爾摩沙衛星八號」(簡稱「福衛八號」)即將升空,這一次,不僅84%的關鍵元件、57項核心技術全部是MIT自製與研發,更一舉挑戰遙測衛星星系,預計6年內發射8顆高解析與超高析解衛星,一天可以經過台灣3次執行取像任務。這不僅是一次太空科技的雪恥任務,還背負著無可言說的國安任務,更展現打造本土衛星產業鏈的野心。

「福衛八號」是否能成為台灣航太發展的關鍵樞紐、化為產業界的一張漂亮飛行履歷,仍待檢驗與觀察。

在「福衛八號」升空倒數時刻,《報導者》團隊以3D建模、動畫技術率先帶讀者「開箱」。除了以真實資料運算運行軌跡與速度,呈現高空衛星情報賽場的面貌,沉浸式體驗由太空看地球的視角;也讓你了解,「福衛八號」有哪些突破的技術,如何讓這些衛星畫面用於救災、生態、農業、民生及國防等需求?更透過專業分析,循著台灣自主衛星發展四分之一世紀的足跡,曾歷經多少挫折與摸索,如今在估計2035年全球太空經濟規模可達1.8兆美元的龐大商機下,台灣能有多少機會?同時掌握,在國際軍事戰略布署由地面轉進太空時代,台灣面對哪些不可迴避的「衛星攻防」與任務?

監製|楊惠君

文字|嚴文廷、簡毅慧

數據分析|簡毅慧

攝影|謝佩穎

封面、動畫和圖表設計|江世民

文稿編輯|張詩芸

社群編輯|陳思樺

特別感謝|國家太空中心(TASA)

台灣的太空之眼:「福衛八號」進擊之路

在升空倒數時刻,《報導者》以真實資料運算運行軌跡與速度,3D圖解呈現高空衛星情報賽場的面貌,沉浸式體驗由太空看地球的視角,率先「開箱」福衛八號有哪些突破?

2025.11.12

從太空元件孤兒到挑戰插足產業鏈:「福衛八號」承載的台灣太空夢與國際現實

台灣第二個自製遙測衛星「福爾摩沙衛星八號」將再度升空,不僅超過8成元件為本土自製,預計進入自製遙測衛星的「星系時代」,也要證明台灣發展衛星四分之一世紀後,…

2025.11.12

用科技實力守護台灣:「福衛八號」升空,有哪些不能言說的國安任務?

「火箭阿伯」吳宗信直指遙測衛星的國安價值:「自主研發,除了守護台灣國土,願景第一條就是國家安全⋯⋯,高解析度的光學遙測能即時的蒐集具有戰略性價值的影像,不…

2025.11.12

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知