台灣發展衛星計畫,主要分成科學酬載、氣象衛星、遙測衛星三大類,其中遙測衛星已從最早的「福爾摩沙衛星二號」(簡稱「福衛二號」),進入還在服役的「福爾摩沙衛星五號」(簡稱「福衛五號」),以及預計在2025年11月29日發射的「福爾摩沙衛星八號」(簡稱「福衛八號」),它們除了守護台灣之外,其實還有一項重要的國安任務──總統賴清德在出席「福衛八號」起運至美國的典禮中也提到「國家安全」──靠著長期累積的取像,能進行更多情報研析,甚至解讀解放軍的各種軍事動作。這些工作長期以來「只能做不能說」,《報導者》這次專訪國家太空中心(TASA)談起這項國安任務,並訪問軍事專家分析,未來「福衛八號」搭配其他商用衛星,能幫台灣的國家安全做什麼?

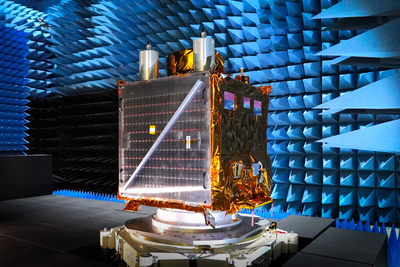

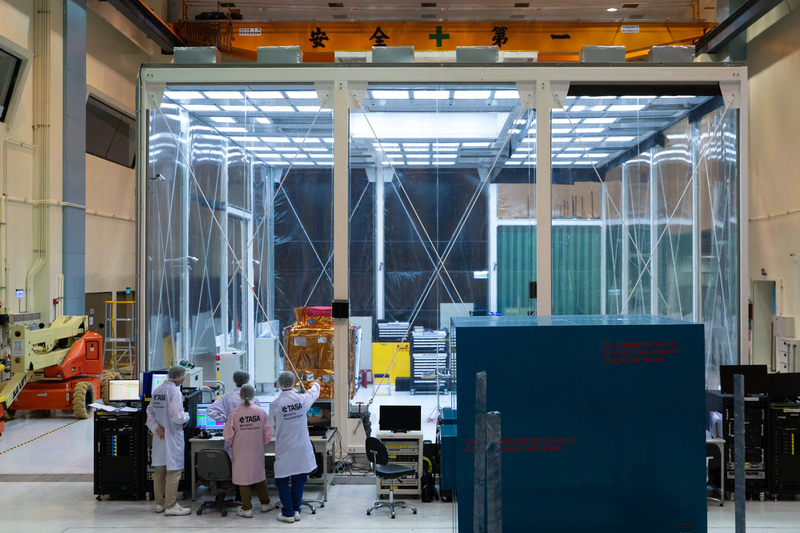

2025年7月,「福衛八號」正在緊鑼密鼓進行各項測試時,《報導者》獲准進入國家太空中心整測廠房採訪。進入前規定所有人員一律換上無塵衣,更得在空氣浴塵室(air shower)以高速噴氣將衣服物品附著的灰塵、靜電清除乾淨,並把手機等通訊產品都要交出鎖在櫃子統一管制才能踏進廠房──「福衛八號」構造有部分設計屬於機密等級,因此管制與晶圓廠類似,衛星資料處理組更是國家資安A級單位。

400公斤重的「福衛八號」第一顆遙測衛星「齊柏林衛星」宛如一台大型照相機,它被送上太空、送進軌道繞行地球後,將對著地表拍攝影像回傳地面。每一顆遙測衛星看似單純的取像任務背後,其實都有不可言說的「國家安全」任務機密。例如今年光復節當天,中國商用衛星公司「長光衛星」特地公布「吉林一號」所拍攝的台灣衛星影像,包括日月潭、台北市、台北港與新竹科學園區等全都一覽無遺,中國主要官媒《央視新聞》、《人民日報》等都有報導,後者更是直接描述台灣「每一寸土地都在『吉林一號』太空視角下盡顯生機」,證明擁有遙測衛星不只可以看照土地上的變化,也能在太空軌道上蒐集所想要的地表影像。

「自主研發(遙測衛星),除了守護台灣國土之外,願景第一條就是國家安全⋯⋯,高解析度的光學遙測能即時的蒐集具有戰略性價值的影像,不需要與其他使用者競爭衛星取像排程。」

「火箭阿伯」、國家太空中心主任吳宗信接受《報導者》專訪時,直指遙測衛星的國安價值。

根據國家太空中心提供的資料,「福衛八號」第一顆衛星「齊柏林衛星」,編號FS-8A,自2017年開始規劃,研發費用2億元、造價3億元,屬於「第三期國家太空科技發展長程計畫」251億元的其中一部分。

就如同國家太空中心官網上公開的「探索太空」五大任務:太空經濟、太空公共基礎建設、國家安全、國際合作、學術研究,其中名列第三項的「國家安全」是「發展太空科技用於情報搜集、地理監視和通訊安全,從而增強台灣的防衛能力和區域穩定。同時,亦有助於提升我國對抗網路攻擊和其他非傳統安全威脅」,說明了台灣投入經費研發與製造遙測衛星,其中一項很少被關注、只能做不能說的任務。

最被大眾熟知與常被使用的遙測影像是Google Earth,彙整多家遙測影像的虛擬地球,便於使用者操作,遙測影像藉由資訊科技的進步,變成人人可及的資訊。現年26歲、就讀台灣師範大學東亞學系碩士班的溫約瑟,22歲時靠著善用這些公開資訊製作出「解放軍基地與設施地圖」一夕爆紅,他所使用的衛星遙測影像就包括Google Earth、歐盟哥白尼(Copernicus)的哨兵(Sentinel)衛星、微軟Bing Maps與Apple Maps等,加上查證所完成──這樣的技術稱為公開來源情報(Open Source Intelligence, OSINT),美國國家情報總監(Director of National Intelligence, DNI)定義為「專門從公開或商業可用資訊中獲取的情報,目的在解決特定的情報事項或要求」。

針對遙測衛星在軍事情報上的用途,溫約瑟接受《報導者》採訪時指出,公開且免費取得的影像都會受到限制,沒有辦法即時取得,只能當作背景來使用,「像是從央視看到解放軍新聞,逐格去解構畫面上的車輛編號,以及演習場域的地形地貌,但必須再搭配遙測影像建構的3D圖,以及過往建立的資料庫,比對確切的演習地點,才能再自製出解放軍基地與設施地圖。」

溫約瑟解釋,相較之下,國家或情報單位能直接取得國家遙測影像,再利用OSINT工作者所整理的車輛與地形地貌資訊,回溯時間檢視是否有拍攝到相關影像,如果有拍到也可以記錄演習場上的車輛、車種等資訊,甚至可以提前準備拍攝想取得的軍事設施地點清晰影像,「能做的事情就更多了!」

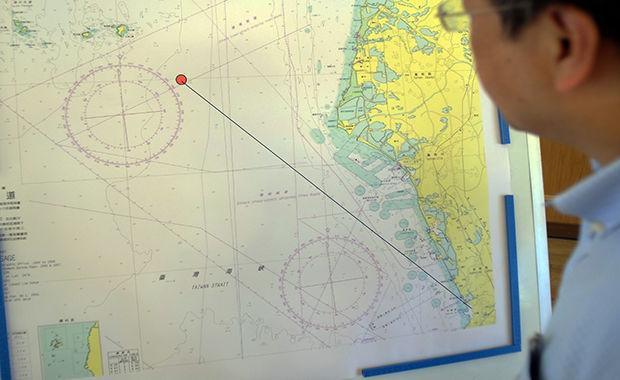

長期研究中國軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑,則是以廣東潮州旁的福建「大埕灣」與「東山島」為例,國防部早已對外公布過這個地點是中國兩棲登陸重要演訓地點,從溫約瑟所製作的地圖中可見,使用公開免費圖資就拍到正在進行的兩棲演訓,兩棲登陸車輛後面激起的白色浪花都看得到,「解析度不足情況下都可以看到,更何況是我國自製的衛星,肯定能做到拍到更仔細的影像。」

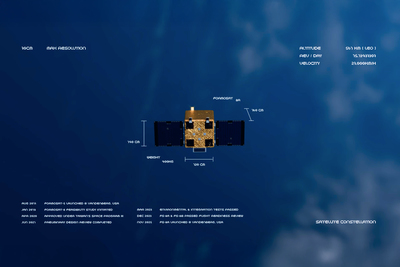

「福衛八號」是台灣第一個自製的衛星星系,計畫總共要研發6顆原始解析度1公尺的光學遙測衛星,以及2顆原始解析度小於1公尺的超高解析度光學遙測衛星,2025年11月發射第一顆後,預計每年發射至少一顆,至2031年完成6顆衛星的星系布建。解析度方面,前2顆是解析度1公尺,後面4顆將朝0.7公尺努力,2顆超高解析度則是朝0.5公尺挑戰。

完成衛星星系後,讓每天可以通過台灣上方的衛星次數變多。「福衛五號」目前只能每兩天通過台灣1次,如果「福衛八號」星系完成,每天可以通過台灣3次,再訪率提高,可以拍到台灣或其他區域的機會就增加。

資料來源:國家太空中心(TASA)

溫約瑟打開他整理的「解放軍基地與設施地圖」指出,目前所知解放軍兩棲登陸演訓的地點只有9個,光憑著中國官媒影像與免費遙測影像就能比對出來,如果有更精細的影像,肯定能做到更多軍情研判。

解放軍也知道台灣有衛星,難道不會盡量掩蔽嗎?林穎佑解釋,掩蔽只是一時的,出動訓練就會見光,除非是偷襲才會選在晚上,平時演訓為了確保安全還是會以白天、且風平浪靜的時候為主,避免訓練過程出現變數或意外;意即解放軍平日雖可透過掩體將軍事裝備隱藏,但訓練過程就沒辦法,這也是為什麼美國或中國這麼重視遙測衛星的原因,這些功能在軍事上無可取代。

「當然遙測也不是毫無缺點,畢竟影像沒有聲音,還是得輔助電子監聽以及情報蒐集,才能整合成完整的立體網絡,」林穎佑說。

國家太空中心公布「齊柏林衛星」光學解析度可拍攝到距離地面近達1公尺的影像,國科會主委吳誠文在起運典禮上表示,「前兩顆衛星會是同樣的解析度,接下來的衛星將朝解析度70公分甚至50公分邁進,利用科技實力守護台灣。」

但也有聲音質疑,既然衛星發射都仰賴馬斯克(Elon Musk)旗下美國太空探索科技公司(SpaceX)的火箭,為什麼不連同遙測影像都跟美國購買就好?況且美國衛星技術也比台灣自主研發的更先進?吳宗信說明,每一顆衛星每天要做什麼事都需要排程,從地面下指令讓遙測衛星來執行,當經過的地點有很多事情要做的時候,就得依照優先順序,若只依靠跟美國購買遙測影像,「台灣要情蒐的影像有比美國(自己的)重要嗎?」吳宗信指出:「我們願意多花多少錢將排序往前挪?愈精細的影像要價愈貴,甚至關乎國家安全的重要事項,通常都是各國自製衛星的第一要務,購買方即使出再多錢都不見得能擠進去。」

「戰略目標不同,想拍的內容也不同,」林穎佑指出,解放軍的「東風系列」編碼邏輯第一個數字是射程,第二個數字是型號,所以東風15或東風16是短程飛彈,東風21或26則是中程飛彈,東風34、東風41或最新的東風61則是長程飛彈;大致上區分是2開頭打到關島,3或4打到美國西岸,6可以打到紐約,問題在於不同距離的飛彈不會部署在同一個地方。溫約瑟補充,現階段解放軍對於長程飛彈的部署都深在內陸,反觀因為東風15或16射程短,基地會設置在距離沿海較近的位置。

林穎佑進一步解釋,「當我國想要關注東風15或16的部署時,會與美國首要關注長程飛彈截然不同,優先順序怎麼安排?美國衛星當然會以他們自己的需求為主,這就是現實。如果台灣能擁有遙測衛星影像,那與美國進行情報交換就能做到互補效果,」他指出,「我們的優勢是在第一島鏈,距離解放軍很近,取得的資訊也跟美國很不一樣,應該是要互補而不是競爭;他幫我們看照其他部分,我們提供他們近海的研析資訊。」

對於國安,吳宗信更是罕見願意多談,他舉例:「更精細的遙測衛星可以拍到油槽上方陰影,而陰影的深淺可以利用三維分析出油槽是滿油還是空槽,長期關注下,在敵方戰備時就能預先研判。」在國防安全上,遙測衛星可以做的情蒐工作還有很多。

除了國家太空中心之外,早在1993年成立的中央大學太空遙測中心(CSRSR)也會接受衛星影像,目前可以接受除了自主的「福衛五號」之外,還能還可接收法國SPOT-6/7、及Pléiades 1A/1B的光學遙測影像。

中大遙測中心與這兩個商用衛星簽約,衛星通過以桃園中壢中央大學所在位置為中心點,在半徑3,000公里範圍的影像都擁有主導權,東至關島、西到中國甘肅、北到日本北海道,南至南海,可以依據排程控制衛星取像角度進行任務。

中大資源衛星接收站主持人曾國欣指出,正因為涵蓋南海,中大承接政府委託進行南海島礁的監測,超過200個島礁的所有歷史影像都有。例如備受關注的南砂群島永暑礁,從開始填海造陸、原本上面有挖坑,到埋起來後變成其他設施或是空地,以及從沒有飛機跑道到建出跑道,甚至長度的改變都有做長期的監測;甚至可以做到海洋顏色深淺分析,再利用技術判讀港口的深度變化。

曾國欣說明,上述就是影像的加值服務,以前傳輸技術較慢,能取得一張照片已非常不易,但隨著傳輸與接收技術的發展,地面站接收衛星影像變得快速,慢慢衍生出「衛星資訊服務」──簡單說,就是利用影像融合的技術,將影像做各種應用,利用顏色判別海水深淺就是一個例子。

此外,以前只是久久才拍一張照片,可能只會拍到一艘船;隨著衛星提高繞行的密度,傳回地面接收站不只是一張照片,而是持續性的累積多張照片,藉由影像的推疊,可以知道港口裡面的潛艇什麼時候消失、什麼時候回來?曾國欣說:「像是航空母艦這麼大的目標,只要天氣好都拍得到,甚至可以藉由影像畫出路徑,從哪邊開出去,繞多大一圈之後再回來,這些都是透過影像能告訴我們的進階資訊。」

只是,除了科學與遙測技術進步之外,情蒐與研析能力也得同步提升。林穎佑建議,不管是軍方或國安單位,都要提升衛星影像的理解能力,畢竟拍下的影像畫面有點像是「瞎子摸象」、摸到一面牆,情蒐人員要有足夠能力去解析,才能拼出可能是一隻大象,這些都需要透過不斷地訓練,甚至與科研單位共同合作才能做到,「目前我們軍方對於這方面仍是比較保守,積極度是比較不夠的。」

曾國欣強調,很多人質疑為什麼需要花大錢自製遙測星系?就是要提高衛星再訪的頻率,推疊更多影像,能分析與知道的東西會愈多。他說,中大遙測中心已經做好接收的準備,就等「福衛八號」第一顆「齊柏林衛星」傳回影像。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。