回到地面,我們看到的這些衛星影像,來自國家太空中心一座不眠不休的機房,他們把衛星回傳的一包包數據,解碼、校正、重組成可以被讀懂的地表語言,比如崩塌的山坡、被海水淹沒的村落、油汙蔓延的海岸線。

如今,這套技術不僅讓台灣能夠監測自己的土地,也能讓我們在世界各地發生災害的第一時間,即時提供關鍵資訊,衛星影像正在成為台灣參與國際的新語言。

走進國家太空中心的影像處理中心,隔著玻璃窗,我們看見機房裡頭擺放著20多櫃資料處理系統,其中包含3部超級電腦,這些電腦的用途是針對衛星進行任務排程、資料管理、接收,以及成像處理與品質驗證。接下來當「齊柏林衛星」完成拍攝、將資料傳回地面接收站後,影像處理中心人員就會將這些訊號數據解碼、校正與重組,拼貼成一幀幀能夠講述地表故事的照片。

校正流程分為「輻射校正」與「幾何校正」,前者是為了修正大氣或儀器本身帶來的系統性偏差,讓每個像素都能夠反映真實的光強度;後者則是搭配地理影像控制與數值地形模型,校準每一張影像的地理坐標,使其能與地圖、地形精準重疊。當山脈的輪廓開始對齊、河流與建築的位置對焦回現實,影像才能用於防災、救災或是地理研究等實際應用情境。

影像處理中心衛星資料處理組組長張莉雪表示,目前與太空中心合作的客戶有超過9成來自政府部門,「福衛五號」所拍攝的影像多數用於國土監測,包含崩塌地或是農業用地的土地利用監測等。當像是馬太鞍溪堰塞湖潰壩這樣的緊急災害事件發生時,衛星影像也可以比對出地表變化。

除了自家國土監測外,衛星資料也幫助台灣在跨國合作中扮演關鍵角色。我國自2010年加入由日本主導的「守望亞洲(Sentinel Asia)」國際志願計畫,此計畫的目的是希望結合擁有衛星資源與分析量能的單位,當亞太地區發生災害事件時,可以調度衛星進行救災與協作。

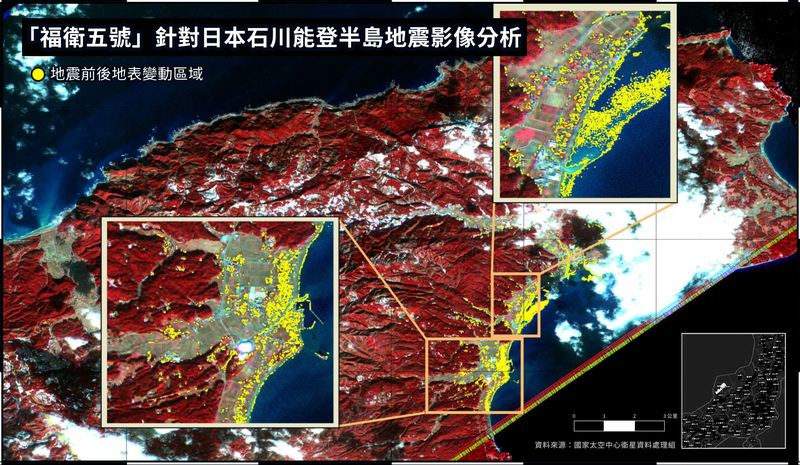

舉例來說,2023年菲律賓民都洛近海油輪「MT Princess Empress」沉沒造成大規模漏油汙染,衝擊當地海洋生態。台灣調度「福衛五號」協助產出連續油汙範圍判釋圖,支援汙染擴散追蹤與岸線清理決策;2024年日本石川縣能登半島發生規模7.6的地震,後續引發海嘯,太空中心亦協助進行視覺化與數值化分析,觀察海岸、山區土石變化,以及房屋倒塌狀況,估算出實際災害面積。

而當台灣遭遇災害事件時,同樣也能透過守望亞洲計畫尋求協助。例如今年7月底,台灣中南部因西南氣流挾帶豪大雨導致嚴重淹水與斷電,太空中心在第一時間發出緊急觀測需求,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)、印度太空研究組織便協同上傳災前災後影像,協助台灣進行地貌分析。

除了守望亞洲計畫外,太空中心近年亦與國際合作發展基金會合作,調度「福衛五號」協助友邦瓜地馬拉、貝里斯監測農作物生長面積範圍與農作物葉片顏色變化,藉此分析病蟲害,這項計畫執行3年,已成功協助友邦防治,避免面臨重大農損。

對台灣而言,我們強大的衛星影像處理能力已成為一種實質的外交工具,平時我們運用衛星影像協助各國進行農業、民生與國土變化的動態判釋;災時,台灣也能憑藉自主、細緻的衛星資源與影像判讀判讀能力,成為資料提供者與分析者,把太空影像轉化為可行動的救災資訊。

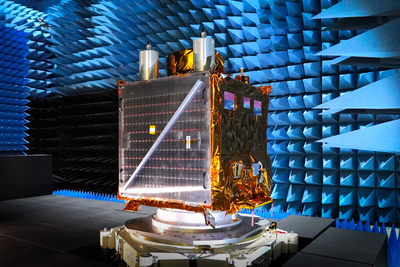

「福衛八號」預計於2031年前完成星系布建,現已規劃陸續接替「福衛五號」的遙測任務。「福衛八號」最大的特色在於它是台灣第一個以建構自主產業鏈為核心目標打造的衛星星系,從結構材料、推進次系統到光學鏡頭,整體系統84%的關鍵元件、57項核心技術由國內研製完成,幾乎涵蓋了整個衛星製造流程,展示台灣目標打入國際太空產業的決心。

除了持續為台灣進行國土監測與災害應變外,「福衛八號」也將展現在國家安全、科學研究等面向發揮更完整的功能。國家太空中心主任吳宗信舉例,高解析度的影像能用來大面積監測中國海警船等船隻的動態,並與自動識別系統(AIS)資料比對,以偵測那些關閉訊號、從事非法行動的「暗目標」,「甚至我們在影像處理能使用AI去進行監控和預警,搭配起來會對國家安全、經濟活動有戰略保護的功能。」

「福衛八號」的酬載任務,還包括這次「齊柏林衛星」搭載「雙波段大氣瞬變影像儀」與「電子溫度密度儀」,將科學儀器戴上太空,用於觀測閃電、大氣電學與電離層結構變化。這些酬載主要由成功大學團隊設計,透過衛星平台進行太空驗證,提供大氣電學與物理研究的第一手資料。

國家太空中心更已著手進行「福衛九號」計畫。「福衛九號」將採用「全天候高解析度微波遙測技術」,這樣的技術具備穿透雲層的能力,即使在夜晚或厚雲覆蓋下仍能清晰成像,「福衛九號」將與「福衛八號」的光學遙測衛星互補,構建更完整的對地觀測系統,預計於2027年、2029年發射。

從「福衛五號」、「福衛八號」到即將問世的「福衛九號」,台灣正在嘗試在太空中打造自己的視野。當太空產業自主、資料可控,台灣才能在關鍵時刻不仰賴他人,用自己的眼睛,守護自己的天空。

《報導者》於2025年10月16日,從衛星資料平台CelesTrak下載「活躍衛星」(Active Satellites)清單,共計12,954筆。為聚焦分析光學遙測衛星,團隊首先以關鍵字「STARLINK」、「ONEWEB」排除大規模低軌通訊衛星,共剔除9,218筆,剩餘3,736筆。

接著,透過衛星追蹤服務KeepTrak API取得各衛星的軌道與技術細節,並依以下條件篩選:

- 光學設備條件:衛星的酬載(payload)或設備(equipment)欄位中,需包含任一與光學成像相關的關鍵字:camera、imager、telescope、spectral(光譜)。

- 任務用途條件:衛星的用途(purpose)或任務(mission)欄位中,需包含任一地球觀測相關關鍵字:earth observation、imagery、reconnaissance。同時,酬載或設備欄位不得包含非光學遙測設備關鍵字:SAR(合成孔徑雷達)、microwave(微波)、altimeter(測高儀)。

符合上述條件的衛星共593筆,經團隊人工逐筆審查與剔除重複、無效紀錄後,留下529筆。

接著團隊再比對地理資訊公司彙整的全球主要遙測星系資料庫,補入「DOVE」、「METEOSAT」、「SuperView Neo」等衛星星系後,最終確認638筆光學遙測衛星資料。

最後,團隊根據各衛星的軌道傾角、平均運動、半長軸與週期等軌道參數,推算其在不同時間點的大致位置,用以繪製全球衛星分布圖。此結果為理論估算,未納入重力場與大氣阻力等因素,僅作為視覺化參考。

2026/2/10

「福衛八號」首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」,去年(2025)11月29日成功發射升空,歷經兩個月的調校後,國家太空中心(TASA)趕在農曆年前公布首批5張衛星影像,宣布「福衛八號」衛星正式營運。

首批影像包括台南安平港、高雄興達港、新竹科學園區、日本東京與西班牙巴賽隆納機場,特別公布機場與港口,具有商業與軍事的雙重目的。高雄興達港與台南安平港均可清楚辨識船隻,高雄興達港外航行中的船隻激起的白色浪花也拍得很清楚,西班牙巴賽隆納機場更是可以分辨停機坪上飛機的大小,航空專家只要放大檢視就能分辨「型號」,向國際宣告「福衛八號」產品品質已具備設計時期待的解析度1公尺的水準。

台南安平港。(圖片提供/國家太空中心)

國家太空中心也宣布,原始影像經過後處理技術,可以再讓解析度提升至0.7米,影像清晰度(MTF)與訊噪比(SNR),均優於原始設計。

據了解,與台灣長期有衛星影像「聯防」互惠合作的美、法、日等國,也已先掌握到「福衛八號」的遙測影像成果,許多國家已表達興趣,並和國家太空中心接洽,就採購影像細節展開討論。TASA內部透露,「福八不只可望回本,還有『賺錢』的能力。」經歷8年,國家太空中心從「福衛五號」影像模糊失焦的挫折中爬起,證明台灣有能力自製高品質遙測衛星,「福衛八號」第二顆編號「FS-8B」已經在太空中心廠房趕製當中,預計今年底發射升空。

日本東奧主場館上的字母都拍得一清二楚,取像成果未發生常見過曝問題

國家太空中心公布首批5張照片,意在展示「福衛八號」影像品質在國際市場上的競爭力。首先是台南安平港與高雄興達港,可以清楚分辨停泊在港內的船隻,興達港旁的台電興達電廠4個大型儲煤槽也清晰可見,就如同國家太空中心主任吳宗信曾接受《報導者》訪問時所提到:「『福衛八號』遙測衛星具備國安用途,能拍到我們想拍的港口儲槽。」

高雄興達港。(圖片提供/國家太空中心)

此外,刻意公布巴賽隆納機場不只是要呈現「福衛八號」拍攝能力,取像細節才是國家太空中心刻意想展現的部分,因為機場是巨型人工建設,從太空俯視可以分辨與其他自然地貌明顯不同,機場跑道與建築線條都是筆直,有助於調校衛星光學籌載;此外,照片中清楚可以看見停機坪上的飛機,廣體飛機與窄體飛機用肉眼就能分辨,這代表「福衛八號」取像有足夠能力清楚拍到中國停在軍用機場的各式戰機。

西班牙巴塞隆納機場。(圖片提供/國家太空中心)

受邀協助國家太空中心檢視衛星取像的中央大學資源衛星接收站主持人曾國欣指出,「滿驚艷的,(台灣)從這幾年做中學爬起來,(品質)有與國際接軌。」他強調,以目前取像的品質,多光譜(彩色)取像可以分辨大卡車與轎車,飛彈發射車那種完全不同size一定可以看得出來。

這次公布的照片中,其中一張是日本東京國立競技場與旁邊的明治神宮棒球場,可以清楚看到2021年東京奧運主場館白色屋頂上頭「MUFG STADIUM」字樣,一旁明治神宮棒球場則是可以看到場內的綠色人工草皮以及藍色的觀眾席。遙測專家、陽明交通大學土木工程學系教授張智安受國家太空中心邀請檢視影像後表示,參與「福衛二號」、「福衛五號」,到現在「福衛八號」能有這樣的品質,看完之後很感動;他進一步指出,通常這種太陽光很強的照片會有過曝問題,但從現在的原始影像中初步檢視沒有看到異常的光點,建築物邊緣的銳利度與明亮對比都足夠。

日本東京國立競技場與明治神宮棒球場。(圖片提供/國家太空中心)

專家確認影像已達設計規格,具備國際競爭力

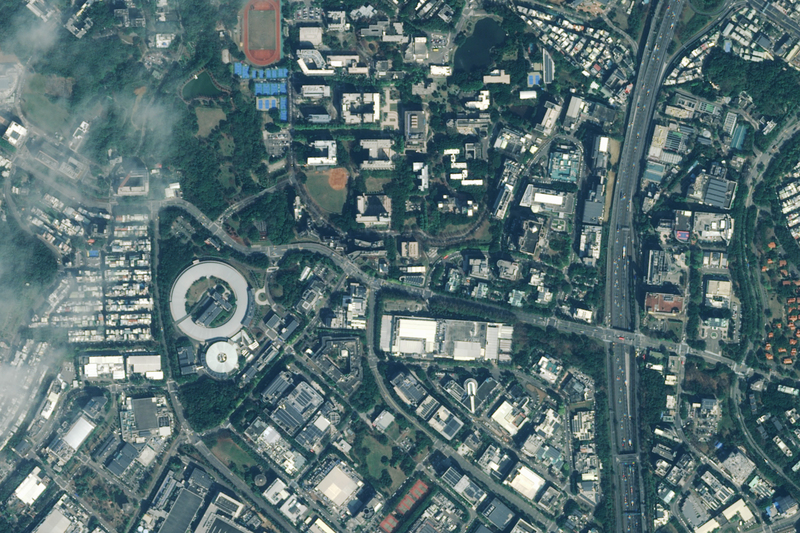

「福衛八號」首批影像經過專家檢視各項數據,張智安指出,目前大多數商用遙測衛星如果是「米級」,全色態(黑白)解析度是1公尺,多光譜(彩色)解析度會放大4倍至4公尺,經過後處理會有渲染的缺點,但「福衛八號」目前的取像品質,從現在取得的數據參數檢視,是有滿足彩色解析度2公尺的設計規格,彩色融合的產品在國際市場上也會具備競爭力。 張智安再進一步解釋,2公尺×2公尺大約就是一台轎車的大小,只要仔細放大照片,在新竹科學園區那張照片中已經能分辨大車小車,這就是有達到規格,再仔細檢視影像邊緣是否糊掉,發現銳利度也不錯,沒有整塊模糊的情形發生。

新竹科學園區。(圖片提供/國家太空中心)

曾國欣則是依據「空間」、「輻射」、「時間」與「光譜」4個指標來評析。光譜上,「福衛八號」影像不只是能看到「紅綠藍」,對於Red Edge(紅邊)也有非常好的偵測效果。他解釋,紅邊是電磁波光譜中對於植被反射率在近紅外線波段與紅光交界處快速變化的區域,通常用來監測森林的健康度,「福衛八號」目前的數值應該是國際上解析度很高的兩個Red Edge波段,未來應用在國土調查或農業林地災害上應該會很有貢獻。

至於空間的分辨,從目前影像中建築物與其他建築物之間,光用肉眼就能清楚分辨,這點是有達標;輻射的部分,可見光影像的彩色豐富度上,足以靠顏色分辨不同地物,輻射靈敏度也是有達標;最後則是時間,就看國家太空中心操作衛星能不能維持在561公里的太陽同步軌道上,至少從現在來看已經有在這條軌道上。

曾國欣認為,目前「福衛八號」米級解析度已經可以處理90%以上的情境,挑戰「次米級」可能得犧牲拍攝的照片寬幅,以及光學籌載可能會比現在的鏡頭大上許多,能不能放進目前「福衛八號」的標準外殼,就得看實際供應影像有沒有這麼高的需求。

節省燃料,「福衛八號」靠調整飛行高度趨近台灣上空

《報導者》在〈從太空元件孤兒到挑戰插足產業鏈〉一文中有提到,衛星搭載的雙氧水推進燃料有限,耗損後無法填充,等同於衛星的使用壽命有限,「福衛八號」搭乘SpaceX獵鷹九號(Falcon 9)雖然已經是在頭等艙,但同行還有其他國家或機構的衛星共乘,所以初始入軌的地面軌跡與原始規劃有落差,這時面臨抉擇,到底是要一次耗費燃料推進到目標軌跡減損使用壽命,還是調整衛星飛行高度,讓衛星可以藉由軌道飛行進入角度不同來修正軌跡,最後國家太空中心選擇後者。

因此在2025年11月29日衛星入軌後,前面17天都在進行各次系統功能驗證,包括電力系統、通訊系統、姿態控制系統、資料傳輸驗證、軟體更新等早期軌道操控作業,等到第18天才正式「開眼」啟動光學酬載,進行取像測試及調校。

國家太空中心參與「福衛八號」計畫人員透露,在1月20日時要拍攝台灣的夾角還有40度,利用飛行軌道飛上561公里高,再歷經7次飛行高度的調整,微調光學籌載對準台灣上空的夾角以修正軌道位置,直到2月3日終於讓夾角歸零,「福衛八號」可以飛越台灣正上方,並在當天天氣晴朗時拍下新竹科學園區的照片。

張智安指出,不管是美國國家航空暨太空總署(NASA)或歐洲太空總署在衛星發射入軌後,都會進行半年的調整期或稱為試營運,國家太空中心只花兩個月時間就調整完畢,速度算快。曾國欣表示,接下來就是要驗證資料傳輸的速度與品質能不能維持穩定。

下一個目標:2034年由國產火箭送衛星入軌

國家太空中心主任吳宗信表示,解析度從2米到1米這條路,團隊努力了8年,除了光學酬載的設計與驗證作業更加縝密,對衛星本體的姿態穩定度要求也更高,這是艱難的任務,「福衛八號」肩負帶動產業升級任務,如今已確認有16項國產元件在軌驗證符合設計,證明台灣廠商足以在太空產業中具備競爭力。

不過,「福衛八號」推動計畫除了國安的戰略考量,更是看準「太空產業將是下一波全球產業革命的火車頭」,像是馬斯克(Elon Musk)提出「太空AI資料中心」、想把伺服器真的送上「雲端」;輝達(NVIDIA)也與AI雲端服務公司Crusoe宣布,把NVIDIA的AI加速器送上太空軌道,打造全球首個「太空AI資料中心」。吳宗信指出,太空將成為許多產業的核心基地,台灣若沒能搶占一席之地,可能將在這一波產業革命後失去國際競爭力。

台灣的太空綜合實力排名目前大約維持在世界13到15名,GPS的能力名列前茅,但其他相關基礎製造能力還不足,在自主人造衛星展現水準後,接續「第三期國家太空科技發展長程計畫」目標就是自製運載衛星的火箭,不再只是仰賴Arianespace、SpaceX 等國際大廠買「車票」與他國衛星一起「共乘」,更期望在2034年實現國產火箭送衛星入軌的任務。

2025/11/28

台灣第二個自製光學遙測衛星「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」,歷經運載火箭五度延期,包括因美國重要任務延後一個月,以及受到美國政府預算未過、聯邦航空總署(FAA)許多部門關閉波及,發射日再延後到11月27日;27日當天在發射倒數15分33秒時在裝填液態氧時緊急喊卡,再延至29日。11月29日時,原排凌晨2時18分發射,又因發射軌道擁擠、避免與其他衛星碰撞,再延至2時44分,終於在第六次排定發射時間,搭乘美國太空探索科技公司(SpaceX)獵鷹九號(Falcon 9)Transporter-15航班發射升空。

獵鷹九號火箭升空3分鐘後整流罩脫離、8分鐘後完成第一節火箭回收,這是該節推進器完成的第30次飛行,後續火箭進入510公里高度釋放其他共乘衛星,最終推進至561公里,於5時04分將FS-8A釋放進入太陽同步軌道,隨後在5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯,通聯時間11分51秒,成功展開太陽能板、推進系統壓力正常、電池溫度正常、姿態控制也已啟動,初步確認衛星健康;上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯,接下來持續利用地面站傳送指令,確認衛星狀態後,才會開始執行遙測任務,取代已超齡的「福衛五號」。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。