首個被港府封鎖的海外媒體,4年來的戰鬥意義

在台灣印刷的離散港人雜誌《如水》宣布今年(2025)7月停刊。宣布休刊前數月,《如水》遭點名違反港版《國安法》、《基本法》第23條,成為首個被港府封鎖的海外媒體。走過4年,理想與現實告訴《如水》團隊什麼?讀者又如何看待停刊?《報導者》採訪《如水》團隊與讀者,看見他們如何在後國安法時代連結彼此。

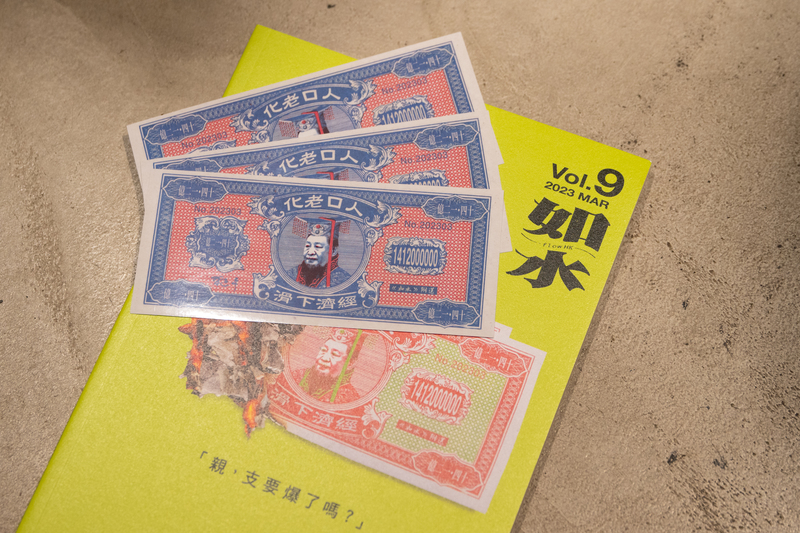

2022年3月,世界尚未徹底走出COVID-19的陰影。當時人在美國西岸攻讀社會學的Kennedy,收到了一份來自台灣的沉甸甸郵包。他迫不及待撕開包裝,裡頭疊著5本雜誌,最上方是本紅黑配色、設計鮮明的全新雜誌映入眼簾──封面上,是《時代革命》導演周冠威緊握雙手、皺眉沉思的臉孔,旁邊則印著一行紅底白字的標語:

「死在價值裏才是我的最佳結局。」

然而,在周冠威背後、封面另一側的小字,才點明了這一期雜誌真正的主題:「後國安法的公民社會」。

這本雜誌名為《如水》(Flow HK),是第一本由離散香港人在台灣出版的香港雜誌。它的誕生,來自一群年輕香港學人與公民行動者對港版《國安法》的回應。在這部2020年6月實施後對言論與思想自由造成全面壓制的法律陰影下,他們選擇逆流而上──以最復古、也最硬碰硬的方式,出版一份專為港人而寫的「異議實體雜誌」。而刊物的名字,也呼應了在2019年夏天,香港人為彼此打氣與祝福的口號:「Be Water(如水聚散,似水無形)」。

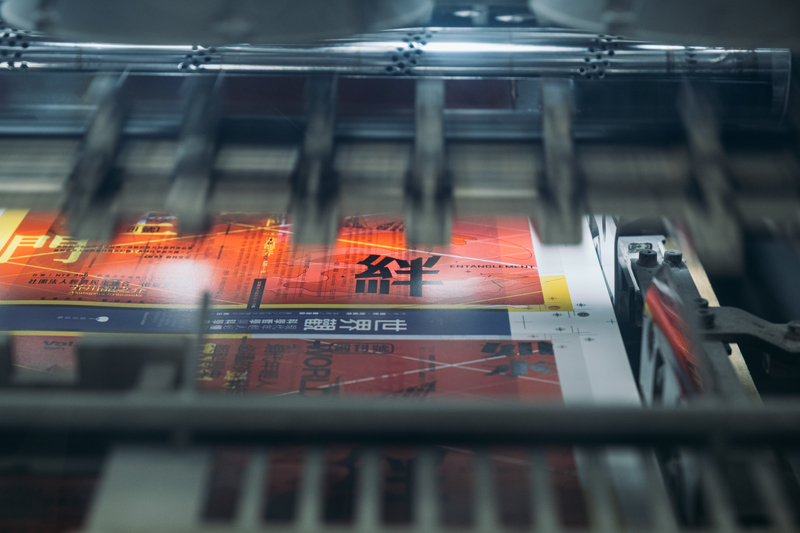

自2021年1月創刊以來,《如水》每三個月出刊一次,至今已累積17期,創刊號「絆」更在全球熱銷上千本。每一期關注的主題,幾乎都是在《國安法》時代的香港媒體與公共討論中早已難以觸及、甚至被壓抑的議題──例如:香港人該如何面對身邊潛藏的「大中華意識」?在中國的全面統治下,港人應如何抉擇「留下或離開」?離散港人如何在海外發揮政治影響力?個體在流亡與壓迫中,該如何修復創傷與記憶?而離開家園的人,又該如何面對來自中港政府的跨境鎮壓?

這些主題,使《如水》自創刊以來便成為香港政府的眼中釘。除了親中派媒體屢屢譴責其為「意圖分裂中國主權」的境外「獨書」,2024年10月,《如水》官方網站更遭遇香港政府封鎖,成為首個被隔絕於「港府長城」之外的媒體平台。

而當年在地球另一端興奮迎來創刊號等前5期雜誌的Kennedy,正是《如水》的編輯委員之一。至今,他仍記得那份郵包的重量、新雜誌還帶點銳角的紙張質感,以及第一次親眼看到這本實體刊物的喜悅:「紙質真的很好,墨水印上去的效果也很棒──難怪我們做雜誌的成本那麼高。」他記憶猶新。

然而,2025 年2月,《如水》突然發出「休刊啟示」,宣布將於7月推出第17期雜誌後停刊。公告文末強調:「休整與重組並非終結,而是一次反思與調整的契機。」這場為期近4年的跨境媒體實驗,也將暫時畫下句點。

隨著團隊宣布休刊,那本創刊號,如今也成了Kennedy的珍藏──某年農曆新年,《如水》曾寄售於美國德州的港人年宵市集。「短短兩個小時,十幾本第1期就賣光了!大家搶得太快,原本打算第1到第8期整套賣,後來只能剩下第2到第8期的組合包。」Kennedy笑說:「所以那本藏在我家的第1期,我是不賣的⋯⋯永遠都不賣了。」

《如水》由一群2010年代起活躍於香港社會運動的青年組成,其中像是流亡德國的香港本土派「本主民主前線」召集人黃台仰、流亡美國的民主派初選參與者張崑陽、傘運領袖周永康,儘管其實體雜誌在台灣發行,但成員分散世界各地,創刊團隊的平均年齡也僅26、27歲。

與張崑陽相識十餘年的編委鍾燊豪,收到加入邀請時正在美國攻讀政治學博士,想著不影響學業,抱著「試試看」的心情加入。他原以為,這場實驗很快便會告終──第一次辦刊物,學術背景的編委熱血地寫了長長的政治分析,卻被讀者澆了一頭冷水:文中使用專有名詞、附上引注,太像學術論文,難以看懂。興奮的編委才冷靜下來思考:該如何讓內容更生活化、更「貼地」一點?

《如水》理事、民間歷史學者徐承恩也認為,《如水》像理想性的學生刊物──雜誌視覺上,用色鮮豔、深色頁面多,似乎為了美感毫不在乎印刷成本;內容風格認真嚴肅,介於學術論述與大眾傳播之間,初期多由編委挑選心中具指標性的主題,再排定時程製作。

「《如水》在讀書的人之間、社運的圈子裡面有些討論,但是,沒辦法輻射出運動圈子外,」徐承恩觀察,相對其他離散香港媒體的內容,這些嚴肅討論不容易閱讀,也和容易和日常生活有距離。不過,徐承恩認為《如水》仍做到了很重要的第一步:抱團取暖。

「雖然很多人會說,一事無成才只好抱團取暖,但是要讓『團』出現卻不是容易的事,」徐承恩說,「沒有社群、沒有一群願意做事的人,沒有這些最基本的條件,什麼都不用談──讓人願意走出來是重要的第一步,這是好事。」

《如水》團隊也清楚,當激情的街頭運動告終,凝聚海內外港人參與政治活動,只會愈加艱難。

「所以,出版幾期之後,我們也開始辦社群交流活動──不是要維持熱度,而是透過討論,尋找促成連結(香港人)的關鍵,」Kennedy說。

這些討論也不見得圍繞雜誌當期主題,比如台灣參與者分享對1980、1990年代香港的印象,或好奇在台港人的生活情況。但鍾燊豪認為,以雜誌為引子、聚集願意深度交流的人,「讓大家好好梳理遇到的情況、情緒,這也是好事啊,go with the flow(順流而行)。」這也是編輯團隊最常收到的一類回饋──《如水》讓他們看見世界各地、不同城市的香港人在做什麼、想什麼,重新感到連結。

2019年反送中運動後,各式大大小小與香港相關的講座、映後座談的最後Q&A時間,總會有港人舉手問台上的講者:「我哋仲可以做到咩?(我們還可以做些什麼呢?)」而記錄世界各地香港人努力的痕跡,則是《如水》的回答的方式。

作為讀者的Cappu(化名),就曾多次因《如水》的紀錄而深受感動。訪談時,他一邊翻著雜誌中記錄離散港人社群活動的篇章,一邊輕聲感嘆:原來大家都還記得,許多抗爭的紀念,其實還在延續。

Cappu坦言,自己在台灣安頓之後,作為一名忙於生活的「普通讀者」,與《如水》較為社運導向的思考已經有些距離。他不一定參與每場在台港人集會,也未必每一期雜誌都能細讀完畢。但在這離散的日常裡,還是會有一些時刻、一些事件,讓他想起《如水》裡看過的那些故事與文字,並喚起某種未曾消失的共鳴。

移民與否的糾結、異鄉安身立命的不易、對香港人認同的思索──這些掙扎已不易被外界看見,更難被察覺的是:時至2025年,參與香港社運動帶來的政治暴力創傷,可能仍嚙咬著日常生活。

以「創傷」為主題的《如水》第16期,編者的話清楚指出:創傷不只是過去式,也是現在式,甚至可能是未來式。每年6月、11月適逢反送中運動開端、中大保衛戰、理大圍城等事件週年,有些香港朋友便會心情低落。持續進行的政治檢控也加深了港人的不安──2024年6月香港警方逮捕5名香港青年,指控他們參與4年半之前的理大圍城、涉及最高10年徒刑的暴動罪。

對於《如水》讀者、海外港人Jane(化名)來說,這些司法案件讓她感覺自己「頭上頂著一把刀」,好像「隨時會砍下來」。她指出,「創傷」被選為雜誌主題令她安慰,因為離散容易讓人落入「原子化」的狀態,脫離原有的人際支持網絡的社交圈,更難獲得社會支持,「而《如水》就是透過書寫和閱讀,讓大家嘗試把創傷、把過往香港的抗爭的歷史重塑敘事。」

「創傷」也是《如水》理事Travis最喜歡的一期。他形容,談創傷類似聊星座,所有人都可以說上幾句,「但回到每天的生活裡、捲起衣袖去處理創傷的人少之又少。」

從香港來台灣求學十餘年,Travis關心台灣社會面對白色恐怖政治創傷時的嘗試,也認同創傷處理的重要性。但他也發現,規模較小的海外港人組織,往往沒有足夠資源確保參與者獲得足夠支持。「資源不夠的情況下,有時會有把心情垃圾丟在自己人身上的狀況,」Travis表示,社運情境會讓負著創傷的人感覺「必須一起」工作,但實際上,尋找氣場契合的夥伴、繼續努力更為重要。

曾和《如水》有過業務往來的台灣人Ryan(化名)則觀察,《如水》的運作也離不開創傷的前提:

「這是我很個人取向的解讀──在我的故事版本裡面,《如水》從運動出發,聚集了一群傷痛的靈魂。但個別的參與者,卻未必完全平復了運動創傷。」

對他來說,有時人展現出「有想法」或言辭尖銳的模樣,某種意義上也是傷痛的反應。於是,如何帶著創傷面對接踵而來的外部壓力與政治風險?以自我照顧的角度來看,雜誌休刊、讓大家好好休息,也不失為一件好事。

2021年1月《如水》創刊時,港版《國安法》已經通過,創刊後不久,親中媒體也點名攻擊《如水》。相對於在香港閱讀紙本《如水》,海外傳閱雜誌是風險較低、又能突破紅線的方式。

曾參與經營在台港人組織的台灣人Justin(化名),就時不時會和來台旅遊的香港朋友分享《如水》,「就像業務跑業績一樣,遇到香港朋友就拿出來。」疫情剛過那陣子,他會在包包裡放一本《如水》,和香港朋友聊到2019年時就拿出來「導讀分享」。

他知道有朋友未必清楚《如水》的政治意義,會適時提醒對方,「這是不能帶回香港的。」Justin 回憶,有朋友告訴他「台灣還有空間做運動真好」並借回去閱讀,但也有朋友表現地小心翼翼,甚至將手機關機才敢繼續對話,現場翻一翻就還給他。

至於在香港境內閱讀紙本,《如水》官網「常見問答」特別提醒讀者,郵寄至香港需考量法律風險,團隊仍提供此選項,因為「不願配合極權的寒蟬效應」。據了解,每期雜誌寄往香港的數量不超過雙位數,每次僅寄送一本且經特殊處理,以降低風險 ,在台北則有飛地書店等實體銷售據點。也曾有香港境內的讀者向團隊透露,會將雜誌訂至歐美澳加等地,再請當地友人重新包裝寄至香港,以閃避曖昧不明的國安紅線。

帶雜誌進香港流程繁複,但紙本仍有難以替代的力量。「可能老一輩比較會這樣想,紙本比較容易傳承──不會因為能有一天組織倒掉或發行方受到壓力、按一個鍵就沒了,」徐承恩認為,相較於網路閱讀留下數位足跡的風險與不可靠性,紙本好好包起來就可以無痕傳給下一個人,反而比較容易達成傳閱的目的。

但徐承恩也強調:「去年(2024)之後,我見到買紙本回港的讀者都會說『千萬不要這樣做』,」他拉長尾音強調「千萬」二字,「但總有一些人是比較勇敢的。」

為什麼是「去年」?因為2024年3月23日,爭議數十年的《基本法》第23條《維護國家安全條例》刊憲實施,象徵中港國安監控一體化;同年9月3日,港府正式點名《如水》違反港版《國安法》與《基本法》第23條,並去信要求《如水》網站託管商、美國公司Automattic Inc下架網站。到了2024年10月初,《如水》網站在香港無法正常瀏覽,成為首個被港府封鎖的媒體。

面對封鎖,《如水》與無國界記者(RSF)合作,運用「連帶自由」技術建立鏡像網站,協助香港讀者突破封鎖,繼續存取內容。然而大環境的惡化,仍直接或間接地給《如水》運作帶來顧慮。

鍾燊豪認為,創刊之初,編委會已有多位成員遭親中媒體點名「亂港分子」,因此編委大多對於政治風險早有覺悟。然而從社群經營的角度分析,Kennedy認為,法律風險仍是《如水》的包袱,「如果我們舉辦一些交流活動,還能不能邀請某些人當講者?我們的合作方會不會擔心?這些我們有納入考量。」

徐承恩則觀察,雖然加入《如水》以前成員均評估過風險,但被正式點名違法後,匿名參與行政營運的同事也忍不住想──會不會影響到還在香港的家人?Travis也表示,參與社會活動的最大考慮仍是不願牽連他人。

對Travis來說,民間團體從1997年開始反對的《基本法》第23條刊憲施行,宛如「佛地魔出現在眼前」,而他絕不希望《基本法》第23條這項惡咒,實施在摯愛的親友身上:

「看著那些身處風口浪尖的倡議者,除了自己遭遇跨境鎮壓,家屬也受到騷擾與威脅,難免會把他們的處境投射到自己身上:會不會有一天,我的親友也遭到同樣的迫害?」

他指的是郭鳳儀、邵嵐、劉珈汶、鍾翰林等海外倡議香港民主、人權的工作者。今年4月30日香港民主委員會(HKDC)執行總監郭鳳儀的68歲父親和35歲的二哥遭香港國安處逮捕,並指控兩人協助「潛逃者」郭鳳儀提供資金及協助。這是香港國安處首次以《基本法》第23條檢控流亡港人家屬。

Travis自認並非高調的倡議者,位置尷尬,難以判斷是否會被香港國安處盯上,「所以還是得考慮一下佛地魔的出現──也許沒辦法講出他的名字,但我會繼續做事。」

幾位《如水》讀者告訴《報導者》,他們猜測法律風險和政治打壓也許是雜誌休刊主因。不過,鍾燊豪並不這麼認為──多時區的跨國協作、維持社團法人營運更是出乎意料地令人疲憊。

他笑說,一開始把辦雜誌想得很簡單,「內容寫好,拿去印,這樣就好了!」他沒想到的是,出版雜誌還要申請國際標準書號(ISBN)、要成立組織、要開立銀行帳戶處理稿費發放,還得每個月記帳⋯⋯原先只打算「寫文章」的他,意外開始支援組織營運。

在台灣立案的社團法人如水協會,下設負責內容製作的編輯委員會,以及負責處理行政營運的祕書處。Travis認為,「理事就像LOL(英雄聯盟)裡面『打輔助』的角色,不是主要的戰力輸出或坦克。」但該如何打好輔助?

Travis表示,只能一起摸著石頭過河,逐步了解《人民團體法》對社團法人規範的細碎規範。舉例來說,協會希望聘僱在台港人為協會員工──本以為很容易,卻發現聘僱外國人需要50位會員。此外,法規針對理監事人事資格、會開會頻率和形式、會議紀錄內容格式和財務呈報均有詳細規定,「所以花了很多時間做行政、製作給內政部的報告,」Travis說。

加上《如水》算是微型跨國組織,一切又更具挑戰。Travis翻開雜誌版權頁指著編委名單,「你想想看,要把這群散在不同時區、各有包袱的倡議領袖聚在一起,還得每個月開會,不要說4年,半年都需要很多心力。」

《報導者》採訪編委那天,他們正重演了一次跨時區協作──台灣時間深夜11點,身處同一時區的鍾燊豪上線,和記者聊了快20分鐘後,美加西岸早上8點多、Kennedy睡醒加入,視訊直到台灣時間凌晨2點才結束。「其實這就是我們平常開會的時間,」鍾燊豪不諱言,對白天仍要兼顧正職工作、學業或其他香港倡議工作的編委們來說,早起或熬夜開會都頗具挑戰,不時會有人太累睡過頭、略過該次討論。

這4年間,編委們陸續進入人生的新階段。例如:總編輯張崑陽碩士畢業,開始智庫的全職工作;Kennedy取得社會學博士學位、將赴加拿大任教;鍾燊豪也從政治學博士班畢業,正在尋找教職;也有編委受限正職工作規範,不能繼續參與公開倡議。

「大家有各自的正職之後,可以投入《如水》時間也變少,維持運作的成本愈來愈高,不如趁現在好好地收,」鍾燊豪強調,收掉雜誌不代表團隊成員老死不相往來,只是團隊需要休息,思考如何翻新模式。

對於休刊,Travis表示,理事會百分之一百尊重支持編委會決定:

「畢竟轉換形式就是『如水』的宗旨。結束,也代表可以留白──有些未講完的話、還沒探索的議題,留待時機成熟再談。」

2020年6月港版《國安法》上路後,許多原本活躍的香港公民團體被迫「公開解散」。看著香港公民社會一沉百踩、支離破碎,Kennedy無比失望,但之後有些港人反而在組織解散後各自展開新路──解散的組織化為土壤,有機生長出甜品店、書店,或者維繫港人社群的計畫,這也啟發了Kennedy:「打壓逼著我們去想像更多可能,而不是困於既有模式。」

他認為,目前海外香港人的參與度慢慢減退,與其讓《如水》在既有的架構裡消磨,不如放開手來休整一段時間,讓編委們各自醞釀新的計畫,「diaspora(離散)的狀態就是要用一大堆 projects(專案)去維繫大家的關係,看看有什麼新的火花可以產生囉!」

火花會陸續綻放。Kennedy就因《如水》活動結識社運前輩、美國喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝,加入他與其他學者共同發起的「香港社運口述歷史計畫」,訪問19位曾參與社運的港人,以素人而非學者訪談,由下而上、以社群為中心地保存香港記憶。

黎恩灝認為,招募離散港人擔任志工訪談社運人士,也是維繫香港社群的一種方式,「不是每個人都能站到最前線遊行或倡議,但是,做口述史訪問也可以讓志工感受到『雖然我不在前線,但我也能盡一份心力,貢獻香港歷史記憶的保存』。」他強調,直接反抗政權和無所作為之間,仍有中間地帶可以探尋。

《如水》最後一期的主題恰巧也是「歷史」,談香港口述歷史保存。

鍾燊豪習慣透過歷史理解《如水》和香港人的處境,「看看台灣的黨外雜誌,很少有一本能從1960年代一路辦到1990年代,過程中大家都在不斷調整,可能在雷震案後中斷,或美麗島事件後中斷,或因為內部分裂停止──所以我們就be water囉。」

他以歷史為據,指有些事物看似強大,但大廈崩塌的那一刻往往出現在意想不到之處:

「我們都是小角色,做我們可以做的,看能不能找到出路,找不到也沒關係──起碼我們有努力過,歷史會記得我們。」

去年,Cappu去宜蘭逛獨立書店遇見喜歡的日本繪本,鼓起勇氣寫信給繪本作者。對方回信,順帶關心起香港民主運動的近況,也和他分享新的繪本計畫──訪談以幼年時親身經歷太平洋戰爭的人。這讓他恍然覺得,也許這就是《如水》的意義:「在這當下,我有些朋友不想再接觸(香港社運相關討論),或許台灣二二八時期也是這樣,當你經歷創傷,未必有辦法回頭審視,但是,你的後代和或未來的學生也許想知道。這份傳承不是線性的直接對應關係,而是在歷史與時間長河之中有新的發展。」

「也許《如水》的讀者是未來的人囉。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。