回溯人工生殖歷史,透過捐贈精卵誕生的孩子是最沒有知情權與話語權的一群。整個產業的運作方式,都在阻卻他們發覺自己的身世,雙盲捐贈保障精卵提供者與受贈家庭的隱私,卻讓孩子難以追溯基因血緣。

多數家長選擇不對子女揭露他們的受孕方式,對於偶然或意外知悉真相的孩子,輿論要他們壓抑困惑及痛苦,收起尋找身分與自我認同的渴望,對「能夠出生」心存感激。這讓不少精卵捐贈後代長期活在無法言說的矛盾裡,將尋根視為對家人的背叛。

台灣的精卵捐贈後代已超過8,000人,迄今無人公開露面。但最近10多年來,世界各國的精卵捐贈後代開始打破第三方生殖(Third Party Reproduction)的守密文化,透過社群分享故事、連結彼此、相互支持,甚至集結發聲,推動制度改革。《報導者》採訪3名來自加拿大、澳洲與日本的精卵捐贈後代,他們皆為捐精出生、亦是血緣認知權的倡議者。他們想傳達的訊息是:一個人的出生方式不應是祕密,更不能成為阻卻追尋「我是誰」的理由;精卵捐贈後代身世資訊的擁有者,不該是政府、家長或人工生殖機構,而是他們自己。

艾琳.傑克森(Erin Jackson)

- 1980年生於加拿大多倫多,45歲

- 現居於美國加州聖地牙哥,為自由撰稿人、非營利組織創辦人

得知生父另有其人那刻,艾琳.傑克森的腦袋裡彷彿有千百發煙火同時爆炸。

2016年某個平凡下午,在美國加州聖地牙哥擔任美食作家的艾琳,正與住在加拿大家鄉的母親用Skype通話。她的父母分居了,而她不知道向來疼她的爸爸怎會變得有點距離感,而且聯絡不太到人。母親開始解釋,詳細內容她已記不清,因為她只擷取到一個訊息:妳爸爸不是妳的生父。

大腦還在火花亂竄,艾琳就聽見自己對著螢幕大喊:「我就知道!」

母親說:「我知道妳知道。」

艾琳出生在加拿大多倫多的中產階級家庭,在父母與姊姊的愛中長大。她的童年安穩幸福,唯獨一件事讓她在意──有著栗色頭髮與深邃輪廓的她,與有著淺色頭髮與清秀臉龐的姊姊顯然不同。她數度詢問母親自己是不是被收養的,得到否定答案。

母親沒說謊,真相卻遠超出艾琳想像。姊姊出生後,父母到醫療機構借精生下她,捐贈者是匿名的,因此母親不清楚對方是誰。

震驚褪去,疑問鋪天蓋地而來:我是誰?我的生父是誰?有哪些家族病史?艾琳頓時發現,她對半個自己一無所知。結束與母親的通話後,她立刻上網購買消費型基因檢測工具23andMe,「這是我這輩子花得最乾脆的200美元。」

「這比得知我爸不是我的生父更令人震驚,」艾琳後來在一場關於精卵捐贈後代醫療倫理的演講中表示,她原以為只會發現幾個這輩子都說不上話的遠房表親。她聯繫上這位同父異母的兄長,兩人有相似的髮色與眼瞳,連興趣和肢體語言都很像。

對於那名提供精子的人,艾琳偏好以「生物學上的父親(biological father)」而非「捐贈者(donor)」定義之。她想知道這人的名字、長相、性格,想親自見他,從人的角度而非一紙醫療紀錄認識他。然而在匿名捐贈的框架下,她無法從醫療機構得到任何線索。

艾琳就此踏上科技尋親之路。她先生是位喜愛解謎的工程師,循著她的DNA家族樹,追溯到其他基因血親的公開資料,進而查出她生父的姓名。艾琳在社群上找到生父的高中照片,發現兩人有著相似的眉型。生父參加過游泳隊,編過學校刊物,跟高中時期的自己差不了多少。

經過數個月的沉澱,她寫了一封信給生父,對方沒有回信。

對艾琳個人來說,母親對她揭露人生祕密的時機點雖晚,但從結果論而言不算太差。她那時已在聖地牙哥落地生根5年,有熱愛的工作、一大票朋友,以及深愛並支持她的另一半。那年35歲的她,已累積一定的閱歷與韌性,面對她口中「比小說還離奇」的人生。這延伸出關於身世告知時機的常見討論,究竟要從小告知比較好,還是等長大懂事後再說?

艾琳接受《報導者》電子郵件採訪時表示:

「當你在成年後才發現身世,代表你必須面對一個事實:你的父母在一件關乎你核心身分的事情上說了謊。對許多精卵捐贈後代而言,這形同被最信任的人背叛。」

艾琳未多談身世揭露後與原生家庭關係的變化,但指出,若她小就知悉身世,或許能在成長過程慢慢消化這個訊息,無須在成年後經歷一場自我認同的巨大衝擊。

畢竟對長大成人的她而言,身邊的支持網,仍很難完全接住她心中的五味雜陳。知悉身世的頭一年,她常坐在自家沙發上淚流不止,那是種從靈魂裡哭出來的淚水,夾雜興奮、困惑、好奇、失落,種種強烈又複雜、非過來人難以同理的情感。

在美國主流文化裡,關於精卵捐贈後代的議題討論並不多,但艾琳很快就發現,只要在網路上輸入關鍵字,精卵捐贈後代其實無所不在,而且不少人的感受與她相彷。2016年底,她成立精卵捐贈後代的Facebook交流社群「我們是捐贈精卵受孕者(We Are Donor Conceived, WADC)」,人數從一開始的200人,成長到今日大約3,800人,遍及美國、加拿大、英國、澳洲以及部分歐陸國家。

也在這時,艾琳發現關於成年精卵捐贈後代的研究寥寥無幾,部分研究甚至僅停留在訪談幼童精卵捐贈後代父母的層次。她將自己身為精卵捐贈後代的疑問拋向WADC社群:得知身世時有何感受?如何看待精卵捐贈者?是否支持匿名捐贈?如何理解自己的身分?能怎麼加強第三方生殖產業的監管措施?她進一步把這些問題轉化為問卷,展開少數以成年精卵捐贈後代為核心、橫跨多國、連續4年的調查,並將結果公布於WADC官網;同時透過雜誌出版,期盼讓社會聽見精卵捐贈後代的聲音。

艾琳受訪時指出,這項法案的意義,在於它正視精卵捐贈後代的存在,並肯認其應有的權利。

在此同時,艾琳仍試著聯繫生父。第一封信石沉大海兩年後,她寄出第二封信,「我在信中寫道,我基於自身心理健康,需要確認他是否為我的生父。」生父回信了,那不是一封溫暖或善意的信,「因此我目前沒有再與他聯絡的意願。」

不過在2020年,艾琳透過DNA檢測找到一名生父的非婚生子女,並與對方的母親見面,得知生父的性格、氣質與家族關係。她也輾轉聯繫上一名遠房表親,對方認識她生父的母親,也就是她血緣上的祖母,讓她以漫長又迂迴的方式,梳理自己另一半的家族樹,也安頓自己的心。她在回覆《報導者》的電郵中寫道:

「過去在無法確認他(生父)是誰、也對他一無所知的狀態下,那種不確定性在情感上極其痛苦。知道他是誰,對我而言是一種遲來的正義。」

但為何非追根究柢不可?若原生家庭給予足夠的愛,精卵捐贈後代還有知悉並追溯基因血緣的必要嗎?艾琳認為這個說法有太多值得拆解之處。她指出,穩定而有愛的家庭,建立在誠實與開放溝通之上;良好的養育,也不代表孩子不會產生身世疑問。許多精卵捐贈後代即便在溫暖有愛的家庭長大,仍會察覺某些不對勁並追問自身來歷,她就是一個例子。

她指出,「有愛就不必告知」這類說法,是建立在錯誤前提上的薄弱託辭,為隱瞞真相找藉口,甚至將責任反推給父母,暗示孩子想探索身世,是因為家庭不夠幸福。可是對身世感到好奇,是再自然不過的人性。

艾琳已與7名半手足取得聯繫,由於居住地分散、相處時間有限,他們親疏不一,關係也難以發展成她理想中的樣貌。即便如此,她仍覺得感恩,並珍惜每次相聚。「並非人人都有機會在成年後與新的兄弟姊妹相認,這實在太有福氣了!」

目前艾琳一面寫作,一面投入精卵捐贈後代權利倡議,包括反對匿名精卵捐贈。她與倡議夥伴認為,即便精卵捐贈後代對是否接觸捐贈者、想獲得哪些資訊的看法因人而異,但一個人的身世知悉權,不應在誕生前就被他人否決。

達米安.亞當斯(Damian Adams)

- 1974年生於澳洲聯邦南澳州阿德萊德,52歲

- 現居於阿德萊德,為生物科學家

1972年,澳洲南澳州一所公立醫院成立全澳第一座精子庫。隔年,住在阿德萊德(Adelaide)的海得利.亞當斯(Hedley Adams)與妻子簡(Jane)使用匿名捐贈的精子受孕,他們的兒子達米安.亞當斯成為第一代透過第三方生殖技術誕生的澳洲公民。

彼時這項新興科技圍繞濃厚的守密氛圍,醫師鼓勵家長對子女隱匿身世,讓父母保住隱私、捐贈者安心捐贈、產業在供需均衡下蓬勃發展。「但我爸媽認為家庭不該立基在謊言上,」達米安接受《報導者》視訊採訪時表示,從有記憶以來,他就知道自己是透過捐贈精子出生的,他始終感謝爸媽的坦誠相告。

不過到了青春期,達米安在形塑身分認同時面臨挑戰。望著鏡中的自己,他看見外祖父遺傳給他的紅髮,神似母親的挺鼻樑,他的一些行為舉止也跟母親的家族很像。但他那容易曬傷的白皙皮膚、高額頭與彎曲耳廓是打哪來的?某些能力與好惡又是遺傳自誰?他想知道生父的特徵與人格特質,了解他,才能更完整了解自己。

可惜代碼未能連結到更多捐精者的資料,醫療機構也無法替他尋人,達米安只得擱下查找生父資訊的念頭。他取得分子生物學的學位,投入臨床研究工作,儘管歷經波折,他仍對身為精卵捐贈後代感到自豪,甚至考慮過捐精。

2003年,29歲的達米安抱起剛出生的女兒,他的想法發生180度的轉變。

「女兒就像縮小版的我,」看著女兒的臉龐,以及與生俱來、有著他影子的行為與動作,達米安感受到父女間的深刻連結,同時照見他與生父之間本應存在,卻因制度阻斷而缺失的基因史與家族傳承。

達米安心想,若自己當下過世,即便女兒後來有位稱職的繼父,人們仍會將「女兒無法識得生父」視為悲劇。反觀透過捐贈精卵誕生的孩子,打從出生就無從得知生父母,社會卻因一紙精卵捐贈合約而置若罔聞。

生父叫什麼名字?來自何方?有什麼樣的家族故事?達米安希望見到這個人、認識這個人。他不確定這輩子能否如願,但或許能做點什麼,讓其他人免於重蹈他的遺憾,這是他投入倡議行動的開端。

達米安致函地方州議員、衛生主管機關與澳洲人權委員會,主張精卵捐贈後代應有知悉生父母身分的權利,但獲得的回應相當有限。那時陸續有精卵捐贈後代公開講述自己的故事,他決定跟進,「得讓官員知道這不是個人的問題,是許多人的問題。」

他常收到各界指教,常見的一種是:「別抱怨了,要是沒人捐精,你根本不會出生。」他形容這是 「生存債務(existential debt)」,精卵捐贈後代得對誕生方式心懷感激、壓抑負面情緒,「彷彿只要對身世有微詞,就是在否定自己的存在,這完全說不通。」

也有人對他的訴求不以為然,認為因父母過世、離異而無法完整知悉身世的人何其多,這些人過得好端端,他何必執著追查生父,還要求修法?但達米安指出,精卵捐贈後代是被制度性地剝奪知悉身世的權利,與因家庭變故喪失聯繫有本質上的不同。

他強調,家人不見得要靠血緣相繫,但血緣確實建構了一種家庭關係。

「重要的是,我們不該隱藏這些關係,或定義哪種血緣重要、哪種無關緊要。」

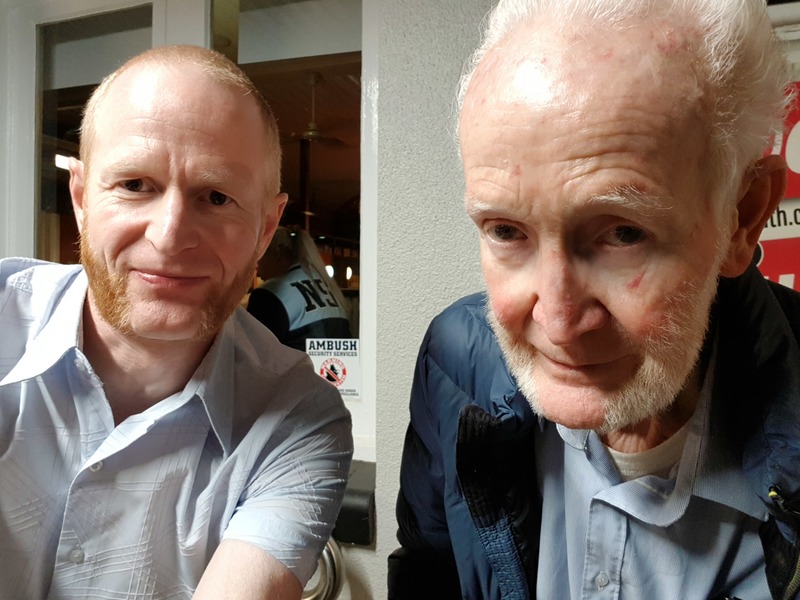

隨著消費型基因檢測普及,達米安與眾多精卵捐贈後代一樣,找到繞過體制尋親的方法。2018年,他聯繫上一位叔叔,進而找到自己的生父羅德尼(Rodney)。羅德尼當年看到報紙廣告,由南澳的診所負擔交通費,從昆士蘭前往捐精。

達米安舉家前往昆士蘭,與生父的大家庭相聚。他緊張的心情,在雙方碰面那刻立刻化為自在感。「那種感覺,就像遇見一群我已經認識一輩子的陌生人。聽起來不太合邏輯,但這是我能給出的最好形容。」不過,原本答應赴約的羅德尼臨時缺席。

18個月後,他接到一通電話,是羅德尼打來的:

「我坐下、深呼吸,感覺非常超現實(surreal),像電影一樣。」

羅德尼解釋,他與其他家族成員沒那麼親,當時沒做好在家族聚會中與亞當斯見面的心理準備,但他現在準備好了。

亞當斯再次飛往昆士蘭,生父應門那刻,亞當斯彷彿看見30年後的自己──相同的高額頭與彎曲耳廓,而且留著一模一樣的落腮鬍。

那次相見後,他倆以父子(father and son)相稱,羅德尼關心他的家庭與生活,主動聯繫的次數與他不相上下。經過一段日子的相處,達米安明白他的細膩易感與完美主義遺傳自誰了。

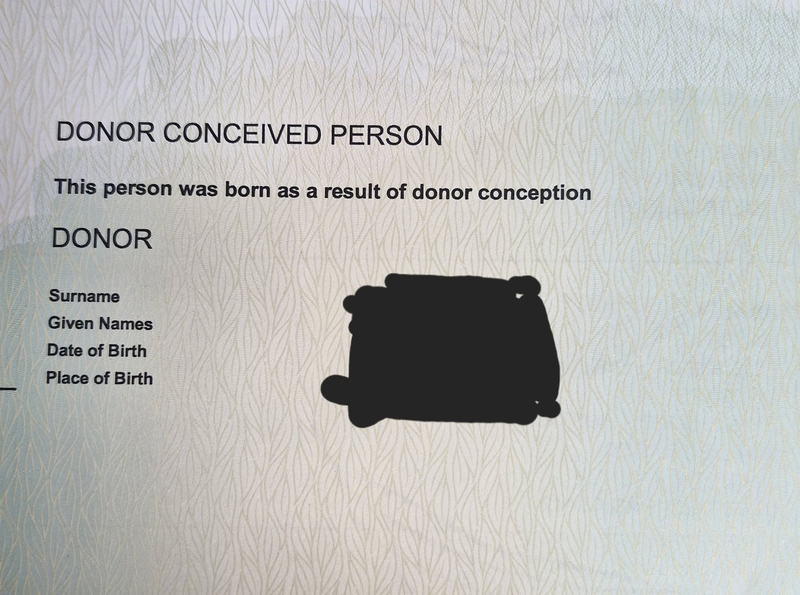

倡議之路還未走到終點。2019年,正攻讀博士學位、研究精卵捐贈後代健康與福祉的達米安,與世界各國的精卵捐贈後代代表齊聚瑞士日內瓦,參加《兒童權利公約》30週年活動。他以「如果政府成了隱瞞你身分真相的幫兇」為題發表短講,並在眾人面前撕毀出生證明。他認為,出生文件應精確反映事實,而非幫忙隱藏精卵捐贈後代的身世祕密。

20多年來,達米安的妻子與一雙子女是他的堅定後盾;始終支持他的母親,一度自責借精生子的決定是不是害了兒子,亞當斯安慰她,多數精卵捐贈後代的痛苦,源自守密觀念帶來的傷害,而當前澳洲各州的修法方向,正試圖刨除這個痛苦根源。

新法生效後,達米安成為南澳州第一位申請並取得新版出生證明的人。羅德尼想要一份副本,但他在文件送達前病逝。

儘管結局遺憾,對達米安而言依舊意義非凡。這份出生證明貫串他爸媽的教養方針,以及海德利留給他的精神遺產:誠實為上策。

石塚幸子

- 1979年生於日本東京,47歲

- 現居於東京,為非營利組織創辦人

升上研究所一年級的那個夏天,在日本東京與父母同住的石塚幸子心事重重。罹患遺傳性肌肉強直症的父親,因肌肉無力及萎縮,來到需人照料的程度。看著父親的模樣,她開始害怕自己病發的那一天。

母親見到她煩惱的樣子,對她說:「我有重要的事要告訴妳。」幸子以為要談父親的病情,聽到的卻是:「妳和父親沒有血緣關係」、「妳是在慶應大學透過匿名捐贈的精子出生的」。

「一旦作為根基的經驗與回憶毀壞,在那之上累積的事物都如謊言。我不知道什麼是真的,也不清楚應該相信什麼,完全迷失方向。」 「沒有比對父母的信任感崩壞更痛苦的事了。」

她吃不下、睡不著、在通勤路上淚流不止,母親卻回應:「何必煩惱成這樣呢?」原來連痛苦的權利都不被認同,她很快就離開那個家。

她大量閱讀資料,試圖理解讓自己誕生的技術,發現日本從1950年代便開始使用捐贈精子做人工生殖,醫師會選擇與受術者血型相符的捐贈者,避免孩子察覺真相。而原本就與母親長得很像的她,不曾對身世產生懷疑。

幸子的想法與這位受訪者不同,她渴望與捐贈者至少見一次面,除想了解自己的基因資訊、排除近親結婚的風險,重要的是想感受自己的誕生並非源於精子這個「物」,而是源自真實的「人」。

她尊重每個人表達意見的權利,但擔心報導中的觀點被誤解為所有子女的共識。她寫信給報社,表明自己也是當事人,而且有截然不同的看法。記者採訪了她,並發表後續報導。

「那時社會(對我看法)的回應糟透了,」石塚接受《報導者》視訊採訪時露出苦笑。

輿論認為幸子該多體諒不孕症患者的心情,「再吵,(AID)這技術會做不下去」、「別一直糾結過去」、「知足吧,父母是因為愛才生下妳」。親戚怪罪她外揚家醜,母親倒是未置一詞,「或許她覺得對我有所虧欠。」

明明心中交織著對爸媽的愛與信任崩解的傷,表達意見時,卻被輿論簡化為她在批評、傷害父母,「連煩惱都不被允許」的壓力,讓幸子備感煎熬,甚至懷疑自己是不是反應過度。

塞翁失馬的是,那篇媒體報導,成為幸子與其他AID子女與專業工作者相遇的契機。當一名兒童精神醫學專家告訴她「妳有權對父母生氣」,她流下釋然與被理解的眼淚。

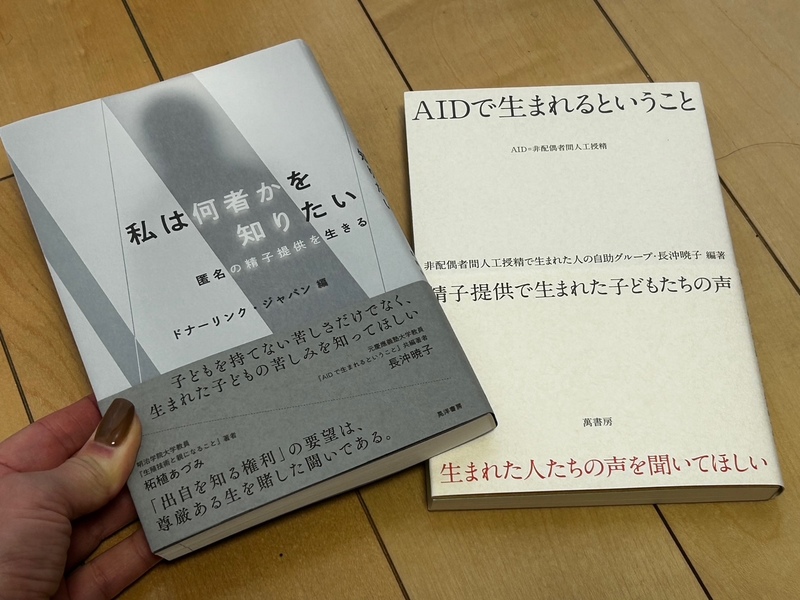

2005年,她與另兩名子女發起AID子女自助團體(DI Offspring Group, DOG),對外發聲並定期聚會,爾後與團體成員合著《生自AID:捐精出生子女的心聲》。書中多位作者的共同經驗,是在成年後、在毫無心理準備下,因父母離異、重病或醫學檢測等情境得知身世,對自我認同與親子關係造成強烈衝擊。幸子在書中寫道:

「我相信親子關係是建立在情感上的,血緣不是必然。然而現行的AID作法,過於強調營造表面上的血緣,對孩子撒謊,結果導致親子之間失去信任。」

幸子與DOG成員召開記者會,聲明不同意這項草案,並主張,政府不應限制子女能了解哪些訊息,何況披露資訊的決定權掌握在捐贈者手上,讓行使身世知悉權的主體本末倒置。由於各界意見分歧,草案未進入實質審議,在同年11月廢案。

即便法案沒有進展,幸子發現,日本社會逐漸聽見AID子女的心聲,並做出回應。

目前日本有17間提供合法AID治療的人工生殖機構,其中兩間已為父母提供身世告知的資源,例如講座、教材、舉辦AID家庭聚會等。大約3年前,這兩間診所採行「雙軌制」,讓父母選擇匿名或願意公開身分的捐贈者,待子女成年,就有機會與捐贈者聯繫。此外,也出現倡議知情權的AID家長團體。

幸子花很多時間修復與母親的關係。在某次母女長談中,母親告訴她,當年是在幸子祖父的建議下,決定借精生子傳宗接代。當時醫院不公開捐精者的身分,也要父母別對孩子透露身世,她父母照辦了。

父親同意借精生子嗎?幸子好想知道。但在得知真相之初,她沒有開口詢問的力氣;隨著父親的病情急轉直下、撒手人寰,她再也沒機會知道答案。

令她欣慰的是,母親後來悄悄現身AID子女的倡議活動,也會關注她受訪的報導或影片,並把連結轉傳給她。被支持的感覺,修補母女關係的裂口。然而「人生如謊言」的衝擊感,即便時隔20多年,她還沒能完全走出來。

若時光倒流,還希望母親對自己說實話嗎?幸子表示,包含她在內的多數子女都認為,儘管得面對一連串煩惱與課題,他們仍想知悉真相,在沒有祕密的人生裡自在地活下去。

2025年,DLJ募資出版《我想知道我是誰?透過匿名捐精出生的人》。這本書收錄AID子女的心聲,也邀請父母、伴侶以及捐贈者共同執筆。幸子在該書的跋中寫道:

「即使立場不同,大家追求的方向是一致的⋯⋯每個人都希望獲得幸福。父母想建立美好家庭,孩子希望能信任父母,建立說真心話的關係。」

然而,社會對如何實現這份「幸福」的看法依舊分歧。當前日本對身世知悉權存在兩派意見:一方認為應告知真相,讓孩子認識捐贈者;另一方主張不告知才能保護家庭。爭論未歇之際,新興的生子科技,正促成更多精卵捐贈後代誕生,快速改寫以血緣為羈絆的家庭結構。

幸子認為,第三方生殖技術的目標,不應只是為了達成生孩子的目的而容忍體制缺陷,而是追求讓父母、子女與捐贈者都獲得幸福的制度。

「我希望大眾理解我們的願望:若要繼續用這樣的方式孕育生命,就必須重新思考家庭的定義是什麼?孕育下一代的意義是什麼?我們追求怎麼樣的親子關係?這不是少數人的事,是整個社會都要思考的事。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。