2005年,英國將精卵捐贈匿名制改為非匿名制,透過捐贈精卵誕生的孩子,能在16歲查詢捐贈者的非辨識資訊、18歲查詢姓名等可辨識資訊。這引起社會譁然,除了擔心捐贈者人數下滑,也伴隨許多問號:「這對孩子真的好嗎?孩子得知身世後,會不會感到受傷?」但其實在修法前,已有一群主張誠實相告的家長形成支持組織,共享告知經驗,一起陪伴孩子成長。

2025年,成功大學醫學系人文暨社會醫學科副教授黃于玲在倫敦參加該組織舉辦的會議。作為台灣少數研究精卵捐贈與管理的學者,她在這場有子代、家長、捐贈者、學者共同參與的會議中,在一個個家庭的生命故事裡,看見20年前那些疑問的解答。

2025年4月底一個清冽的早上,我從倫敦北部的小民宿走到附近的公立學校阿什莫爾中學(Ashmole Academy)。英國民間組織Donor Conception Network(DCN)的年度會議將在這所中學的活動中心舉行。對於過往只能從網路上關注這個組織的我,今天能夠親自與會,格外期待。

一走進會場,工作人員熱情地招呼來參加的家庭和個人。餐廳裡的每張桌子都有標示:異性戀伴侶使用捐精(卵)、同性戀伴侶使用捐精(卵)、單身女性使用捐精(卵)等,歡迎大家依照自己的需求入座,藉此與有類似經驗的家庭認識交流。最後還有一桌給來參訪的專家學者。我在各區低調地轉桌,默默觀察大家如何破冰。多數老會員都帶著小孩一起參加,從讚美小孩好可愛開始,首次參與者總能和家長們輕鬆開啟對話。活力滿滿的兒童和青少年則可以到活動中心外的遊戲場發洩精力。

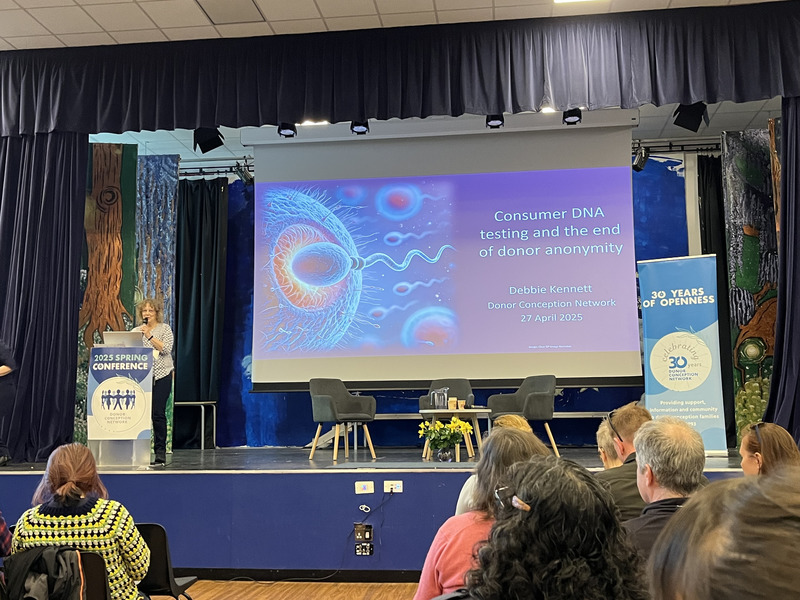

這次年會有兩場主題演講:遺傳譜系學家黛比.肯尼特(Debbie Kennett)介紹家用DNA測試工具的效應與意涵,以及倫敦市立大學心理系教授瓦桑蒂.賈德瓦(Vasanti Jadva)報告父母、捐贈者與子代對第三方生殖的觀點。然而年會的重頭戲是分享場次,包括不同家庭類型的討論小組、捐贈者保羅(Paul)和子代里歐(Leo)同場現身說法,以及4位透過不同生殖細胞捐贈而出生的子代上台集體分享,接受現場參與者提問。每場活動都留有透過Slido匿名提問及相互回應的時段,氣氛十分熱絡。

以下我試著透過年會的活動設計,介紹英國的第三方生殖開放文化如何開始、DCN作為主要行動者透過哪些方式推廣、這些家庭與子代的經驗為何,以及面臨哪些挑戰。

DCN成立於1993年,前身為Donor Insemination Network(DI Network),是英國第一個由透過捐贈者人工授精(AID)孕育下一代的家庭自行組織的團體。英國和台灣一樣,人工生殖的使用與發展早於相關規範與機構完備之前。英國管理人工生殖的主要機構──人類受精與胚胎管理局(Human Fertilization and Embryology Authorities, HFEA)──於1990年成立,在此之前如何操作AID都由生殖診所自行決定,也常由夫妻自行決定是否告知小孩身世。

約在1980年代初期,在英國雪菲爾(Sheffield)的傑索普醫院(Jessop Hospital)執業的醫師希拉.庫克(Shiela Cooke),遇到兩對使用AID的夫妻向她諮詢如何告知小孩。當時並無前例可循,這兩對夫妻便自己動手寫童書,請朋友協助繪圖,最後在1991年自行出版《我的故事》(My Story),由小孩的觀點說明透過捐精來到世界的過程。庫克醫師與他們一起協作,把這本書寄給英國提供捐精的生殖機構,也在隔年透過《泰晤士報》(The Times)的報導,觸及那些透過捐精有孩子的父母,收到來自英國各地的來信。

不少父母詢問,在英國是否有「告訴孩子實情的AID家長」設立的支持團體?這讓這群開始認識、討論的受贈父母想要發起類似的團體,透過彼此聯繫相互幫助。恰巧當時《BBC》正想製作一部比較英美捐精制度的紀錄片,這些父母以DI Network為名,在受訪過程中和孩子一起朗讀《我的故事》童書,並由庫克醫師設立郵政信箱,作為組織接受各式詢問的管道。這些父母主張要告訴小孩他們是透過精卵捐贈受孕出生的,在當時採取捐贈者匿名制度的英國、甚至全世界,都稱得上是挑戰主流觀點的做法。

30多年後,DCN已從5個家庭發展成有2,000多名會員的全國性組織,甚至還有國外會員,也是各國推廣第三方生殖子女身世告知的團體及研究者必定造訪的組織。當初那本《我的故事》童書,已從異性戀家庭專屬版進化為多種版本的《我們的故事:我們如何成為家人》(Our Story: How We Became a Family)系列,包括異性戀、同性戀、單身女性等親職搭配使用捐精、捐卵、雙重捐贈或代孕而形成的家庭敘事。這應該是最早從第三方生殖家庭角度出發的童書,也收到許多家長的正面回饋,可以陪小孩從小建立自己家的成家故事。

奧莉維亞.蒙特斯基(Olivia Montuschi)夫妻也是DCN的早期成員,她和律師先生透過捐精生育子女。因為Olivia有心理學背景,所以著手撰寫給家長在小孩不同成長階段(0-7歲、8-11歲、12-16歲、17歲以上)的一系列Telling and Talking父母諮詢手冊,還有如何告訴旁人的手冊(親近家人、朋友、親戚)。手冊認同父母應該告訴小孩,但也能同理並非每個家長一開始就抱持類似信念,畢竟告知令人感到焦慮。所以手冊一開始就告訴家長們:你們對「告訴」的焦慮是正常的。

幾乎沒有父母在「究竟要怎麼說」這件事上完全不感到焦慮。即便是最堅定支持開放告知的父母,在開始和孩子談之前,有時也會在心底感到一陣不安。但因為緊張而在措辭上稍有不順,並不會造成任何實質影響;你並不需要每一次都說得完美無缺。事實上,只要是在一段充滿愛的家庭關係中,並以符合孩子發展階段的方式分享,對孩子而言,幾乎沒有什麼會真正構成「震撼」。年幼的孩子並不會像成人那樣理解其中的意涵。若在早期就告訴他們,捐贈受孕的故事會自然地成為他們日常世界的一部分。至於對被拒絕的恐懼呢?年幼的孩子愛的是每天照顧他們的人──他們又怎麼會為了一個素未謀面的人,而拒絕自己所愛的父母呢(Montuschi, 2015: 4)?

手冊系列提出家長在告知前該有的準備,包括給自己時間思考「告知」對自己意味著什麼、此刻如何看待自己的不孕、當初決定使用捐贈生殖的理由。同時,也需要了解嬰幼兒發展的基本知識,以便掌握孩子在不同成長階段的理解能力,以及他們可能如何回應捐贈生殖的資訊。至於什麼時候是最佳的告知年齡?手冊系列建議依每個家庭的具體狀況而定,但有兩個特別合適的時機:一是孩子仍在嬰兒期時;二是當孩子開始對「嬰兒從哪裡來」以及「自己是怎麼出生的」表現出好奇的時候。可以使用DC Network出版、專為幼兒設計的《Our Story》圖畫書,作為孩子2、3歲時的入門介紹工具。

手冊中提供的家長說法,多來自DCN會員的經驗。例如其中一對伴侶的不孕是因為男方接受癌症治療造成,他們對2歲左右的孩子說:「通常,寶寶是由媽媽的一點點和爸爸的一點點一起做成的;但是因為爸爸那時候身體不太好,所以你是由媽媽的一點點,和另一位男士的一點點一起做成的。」或是在使用捐卵的情境,這些伴侶會跟小孩說:「有些媽媽沒有足夠的卵子可以生寶寶,所以需要另一位女性幫忙,捐出一些她的卵子。」(Montuschi, 2015: 11)

在採取捐贈者身分揭示制度的國家,已有許多研究指出,「告知」並非單一事件,而是一個連續的過程。事實上,家長有時也不容易判斷孩子對之前的告知究竟理解了多少。手冊中舉了一個6歲女孩的反應:

當我問她:「什麼樣的人才算是爸爸?」她回答說:「就是你從他那裡來的人。」我接著說:「妳還記得我們曾經說過,在我們家,妳的出生需要3個人嗎?因為爸爸沒有精子,所以有另一位男士提供精子來幫忙,才有了妳。」她說:「喔,我記得。」我又說:「也許妳長得有一點像他。」她立刻回答:「我才不像他,我是女生!」她稍微想了一下,但並沒有把這些事情連結在一起(Montuschi, 2015: 12)」。

這些發生在受贈父母與孩子間的告知對話,是不是很像親子間日常的對話方式?只是內容是所謂的身世告知。手冊系列中還包括單親媽媽、同性戀伴侶如何跟孩子、家人、朋友,甚至學校說明自己家庭組成的情況。

在書面材料之外,DCN也非常重視面對面的支持及資源。雖然該組織的專任工作人員只有2、3位,但加上用心投入的資深會員,他們每年都提供相當數量的諮詢,包括一年100場以上的在地聚會(小孩公園野餐、家長的酒吧聚會);一年150場的網路社群討論,這些線上討論會常依不同主題分群,包括家庭型態、孩子年齡、族裔背景、捐贈類型等,讓各種家庭更容易找到處境、背景相似的家庭交流。還有數十場工作坊及支持團體,展現驚人的組織能力,也顯示這些非典型家庭願意相互連結的強烈動機及行動力。除此之外,這些家庭的親人和朋友也可以透過DCN網頁提供的資源,成為助力與支持。

年會中最令人印象深刻的環節,就是兩場子代與捐贈者的分享。

早上是保羅與里歐的深度對談。保羅在29歲時捐精,當時英國仍採匿名制度。里歐的媽媽是一位志願單親母親,保羅在里歐童年時期偶爾會收到一些關於他的訊息,但僅此而已。大約3年前,他被問及是否願意提前見里歐,他帶著興趣和興奮同意了。當時他住在杜拜,計劃下個月回英國,於是安排在倫敦的一家咖啡館與里歐和他母親會面。

里歐從小就被告知自己的身世,到了15歲時,他很想認識這位精子捐贈者。他母親一開始有些擔心,但見面之後的聯繫都很順利。兩人一見如故(都支持同一個足球隊!),之後開始透過Zoom和WhatsApp保持聯繫。現在他們的關係已經發展到里歐將去杜拜與保羅同住一陣子,然後一起去馬拉威參加一個學校建設計畫。在杜拜,保羅介紹里歐給不知情的朋友時,會稱他為「家族成員」。保羅對自己的家人一直很開放地談論捐精這個經驗,並持續讓家人了解這些年與里歐的聯繫。他的所有家人都見過里歐。里歐承認可能不是每個精卵捐贈子代在15歲時都已經準備好見到自己的捐贈者,但他自己對此經驗的感受是很正向的。

主持人也是DCN的理事長妮娜.巴恩斯利(Nina Barnsley)在反思里歐和保羅的對話時認為,這段關係可以如此正面的部分原因包括:保羅對家人一直很開放,以及里歐從小就知道自己的身世和聯繫的可能性。

下午的分享場次,邀請了4位20多歲的年輕成人上台:蘇菲(Sophie),透過卵子捐贈在異性戀家庭出生;奧利(Ollie),透過精子捐贈在兩位母親的女同志家庭出生;麥特(Matt),透過精子捐贈在單親媽媽家庭出生;以及鄧肯(Duncan),透過雙重捐贈(精子和卵子)在異性戀家庭出生。

蘇菲從小就被告知她的受孕方式,但直到5、6歲時才開始理解。她對捐卵者的好奇心在這些年中有高有低。2、3年前,她決定做DNA測試,然後從HFEA的查詢系統中,她知道透過卵子捐贈沒有同母異父的半手足,但她的捐贈者有自己的孩子。

蘇菲對於與捐卵者聯繫不是很確定,還沒準備好要跟對方建立關係。她家裡有一個哥哥,她覺得兩人行為就像親手足,儘管在基因上他們是同父異母。在外貌上,蘇菲像她的父親和哥哥,但人們也說她長得像她母親。雖然家人都對此議題抱持開放態度,但並不會主動提起捐贈受孕的話題,而是把主動權留給蘇菲。她有告訴父母她做了DNA測試,也告訴他們她會在DCN年會上發言,父母完全支持。

奧利一直都知道自己是如何受孕的,部分原因是他和弟弟經常讀DCN的《Our Story》童書,而且隨著年齡增長,他理解到兩個媽媽不可能一起生出孩子。他和弟弟從小就被帶到DCN年會的托兒服務,後來還參加工作坊。兩兄弟在某年年會結束後開車回家的路上,自己推論出他們應該是同父異母的手足。但這對他們來說沒有太大區別,因為他們相信一起長大的家人就是手足,而不是因為基因相同。

在學校被問到關於父親的事時,奧利會很清楚地表示,他在某個地方確實有一個生物學上的父親,但他自己並不把捐精者視為爸爸。他也表示自己和弟弟在學校沒有因為來自女同志家庭而被取笑。奧利歸因於幸運,因為他成長的小鎮和就讀的學校有不少抱持進步態度的人士。奧利和弟弟目前對DNA測試不是特別感興趣。

麥特的母親從很早就給他讀《Our Story》童書。他一直對捐精者和是否有同父異母半手足感到好奇。兩年前他第一次來DCN年會時,有人建議他做DNA測試,透過在不同網站上測試,他找到捐贈者和6個同父異母的半手足。2024年10月,他們見面了,現在半手足間有一個聊天群組,還有另一個聊天群組包括捐贈者。他表示自己喜歡與這些半手足聯絡,特別是其中一個也是在單親媽媽家庭中長大的半手足。關於在學校時期因為沒有父親而被霸凌,麥特覺得最困難的部分是試圖向其他孩子解釋他的情況,因為並不是每個同學都能理解。

鄧肯從很小的時候就被帶到DCN年會,所以他很早就知道自己的身世。他的家人對此非常開放,父母會確保學校的每個導師都知道這件事。像其他捐贈生殖的孩子一樣,他也會面對同學的不理解。現在他透過科技知道他有16個同父異母的半手足,一半各來自捐精者與捐卵者。

在回應觀眾提問時,所有小組成員都傳達了一個訊息:溫暖的家庭生活,以及對自己的選擇感到自在和有信心的父母,對這些年輕人的自我認同影響重大。這些年輕人相互對話與回答提問時,反覆出現的信念包括:「手足」是由一起成長的經驗所定義,而非基因連結;「父母」是那些每天照顧你、愛你的人,而非精卵捐贈者;對捐贈者的好奇心因人而異;告知的時機和方式很重要。這些年輕人從小就知道,這讓捐贈受孕的故事自然地成為他們生活與身分的一部分。

更重要的是,這些年輕人都沒有表現出「身分危機」或「被拒絕的恐懼」──這些正是台灣社會在討論身世告知時最常想像的「創傷」。相反地,他們展現的是自信、成熟,以及對自己家庭形式的自在感。正如主持人在總結時所說:這些正面的經驗,來自於父母從一開始就對捐贈生殖感到自在和自信,家庭中有開放的對話,以及來自於像DCN這樣的支持網絡,讓這些家庭知道他們並不孤單。

遺傳譜系學家肯尼特10年前曾到訪年會,報告她與其他學者在人工生殖旗艦級刊物《人類生殖》(Human Reproduction)共同發表的論文〈捐贈者匿名制已到盡頭:基因檢測如何讓匿名精卵捐贈無法運作〉(The end of donor anonymity: how genetic testing is likely to drive anonymous gamete donation out of business, Harper, Kennett, Reisel, 2016)。10年後她再度受邀參加DCN年會,重新評估DNA測試工具與登錄網站的發展,如何影響捐贈生殖家庭尋找捐贈者與半手足的趨勢。

- AncestryDNA

- 23andMe

- MyHeritageDNA

- Family Tree DNA

- Living DNA

除了這些資料庫的測試人數不斷增加外,各類身分紙本紀錄的數位化,加上AI工具的發展,也大大提升了追溯遺傳親屬的可能性,並且利用這些記錄來建立有用的家族樹。而社群媒體,特別是Facebook,因為有些使用者會標註親屬關係,也有利於尋人。

年會現場有人提問:「這是否意味著我們應該禁止使用這些DNA測試?」肯尼特回應說,科技發展已是不可逆的趨勢,重點不在於抵制科技,而在於如何調整我們的法規、文化和支持系統,以因應這個新的現實。DCN也因此更加強調早期告知的重要性,並提供資源協助家庭面對DNA測試可能帶來的各種情境。在台灣和東亞地區,雖然這類DNA檢測工具使用尚未普遍,但歐美的例子可以讓我們預作準備。

DCN 30多年的經驗告訴我們,告知不必然導致創傷,若是能建立在愛與信任的基礎上,孩子可以更完整地認識自己。這需要的不只是法律上的保障,更需要文化上的支持、實務上的資源,以及一個讓這些家庭可以安心交流、相互支持的社群。

回到台灣的脈絡,台灣社會想到第三方生殖家庭的文化腳本,似乎離這樣平靜、日常的對話有點距離。大眾文化、媒體、政策制定者、醫療專業設想或呈現的常是較為極端的樣態:要不是隱瞞到底以維持「正常家庭」的表象,要不就是擔心揭露後引發家庭破裂的悲劇。

去年(2025)年底行政院提出的人工生殖法修正草案中,對所有子代揭露的捐贈者資訊包括身高、血型、膚色和國籍4項(草案第40條);是否揭露更多資訊,則取決於子代成年後向中央主管機關提出申請後捐贈者的態度。若捐贈者不同意或60天內未回覆,中央主管機關將否決子代的申請。這樣的設計,難以說是真正保障了孩子知道自身出身的權利。部分孩子仍可能終其一生無法得知其渴望了解的資訊。在關注新的設計同時,我們也要同時關注身世告知的前一個階段,也是DCN所示範的:透過文化改變、社群支持和早期告知,讓知的過程自然而然的融入生活互動。

台灣若要建立以子代權益為核心的第三方生殖制度,或許可以借鏡DCN的經驗:不只是修改法律條文,更要投資建立支持系統。這包括由政府或民間組織提供的諮詢服務、針對不同家庭型態與子代年齡的告知指引、讓受贈家庭可以相互連結的平台,以及對捐贈者的完整資訊與支持。當這些家庭不再孤立無援,當告知成為有方法可循、有社群支持的過程,當捐贈者也能理解自己在子代生命中可能扮演的角色,「身世告知」將有機會不再是一個令人恐懼的議題,而是讓每個孩子都能完整認識自己的起點。

站在阿什莫爾中學的會場,看著那些在遊戲場奔跑嬉鬧的孩子、在餐廳裡交換育兒經驗的家長、在台上侃侃而談的捐贈者與子代,我深刻感受到第三方生殖家庭真實的樣貌:平凡、日常,充滿愛與連結。台灣的這些家庭,也同樣值得擁有這樣的支持與理解。

黃于玲,2024,〈第三方精卵捐贈生殖及匿名制的變遷:以英國規範發展為例 〉,《月旦醫事法雜誌》 91: 7-20。doi:10.53106/241553062025110109006

黃于玲、王宛榆,2025,〈從瑞典經驗看第三方精卵捐贈身份揭示制:全球首例的實踐與啟示〉,《月旦醫事法雜誌》 109: 75-93。doi:10.53106/241553062025110109006

Day, Michael. 2007. “Number of Sperm Donors Rises despite Removal of Anonymity in UK.” BMJ 334(7601):971–971. doi:10.1136/bmj.39206.514132.DB.

Harper, Joyce C., Debbie Kennett, and Dan Reisel. 2016. “The End of Donor Anonymity: How Genetic Testing Is Likely to Drive Anonymous Gamete Donation out of Business.” Human Reproduction 31(6):1135–40. doi:10.1093/humrep/dew065.

Montuschi, Olivia. 2015. Telling & Talking 0-7 Years - A Guide for Parents. London: Donor Conception Network.

Donor Conception Network. 2018. Our Story - How We Became a Family. Nottingham: Donor Conception Network.

Progress Educational Trust. 2015. Debating donor conception 10 years after the removal of anonymity. Retrieved from https://www.progress.org.uk/debating-donor-conception-10-years-after-the-removal-of-anonymity/

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。