閱讀現場

諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇(Svetlana Alexandrovna Alexievich)的紀實報導《二手時間》裡,講述了一則關於房屋的悲劇故事:

在蘇聯史達林時代常見的公共集合住宅,5個家庭住在一起,27個人共用一間廚房與浴室,因空間的擠迫常生嫌隙。

其中有兩位女子是朋友,一個有5歲的女兒,另一位則是獨身一人。在公共住宅中,常見的事情就是互相監視和偷聽。房間只有10平方米的人,就嫉妒有25平方米的人。有一晚祕密警察來了,5歲女孩的媽媽被帶走,臨走前她托孤給獨身女友,請她幫忙照看女兒。女友很有義氣,接手了那個女孩,女孩開始叫她媽媽,安妮雅媽媽。

17年後,女人從勞改營回來,她激動地把女友從頭吻到腳。在黑暗時代,原來還有金子一般堅真純粹的友情。

又過了幾年,到了戈巴契夫時代,檔案開放。女人好奇地去翻了自己的卷宗,打開一看,最上面一行是告發者,那麼熟悉的字跡,是安妮雅媽媽。當年告密後,安妮雅接收了女人較大的房間。

「可以忍受勞改營,不能忍受的是人性。」女人當天回家後就結束自己的生命。

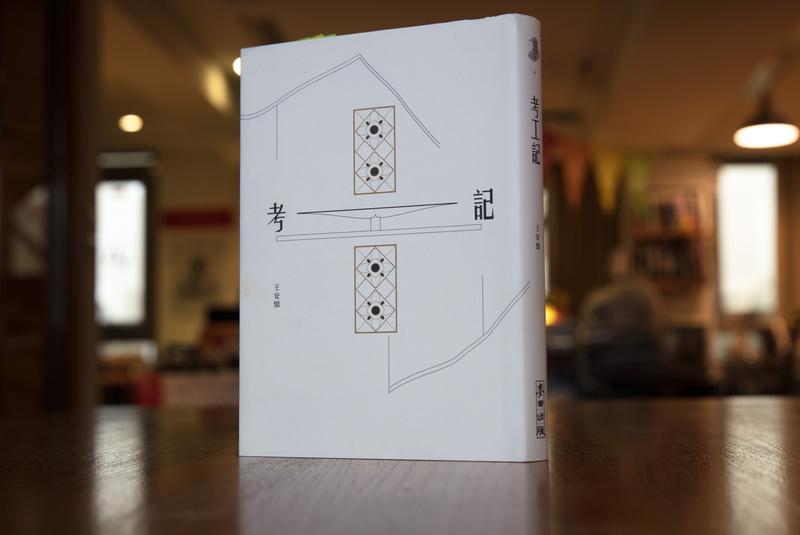

在王安憶的新作《考工記》裡,同樣用一座宅子,寫透了中國文革時期的幽黯之心。

這座建造於晚清的貴冑大宅叫「半水樓」,和台灣還有些淵源。陳家老祖宗從台灣來到上海,在上海灘建碼頭經營海運,所累積下的資產除了造園建樓,還可讓三代人賦閒在家,不事生產。

故事從第四代陳書玉說起。時間來到太平洋戰爭的末尾,戰時逃難到西南避禍的陳書玉,鞋底磨穿、歷經周折回到上海,在月光下回到空無一人的祖宅。

夜色中家具擺設一切如舊,各安其位,首先聽到宅第的聲音,那是一種「崩裂的銳叫,來自木頭的縮漲,由氣候的乾濕度引起。」木頭的迸裂脆響,彷彿老屋是個活物,有其意志。

木建築的結構,全用榫接工法咬合,不用一根鉚釘,能歷經百年而不散架,是建築上的鬼斧神工。樓宇建在上海的中軸線上,對準天上北斗七星,樑上是八仙過海細緻雕工,簷下擱兩口大缸,放幾尾鯽魚,聽雨聲也聽魚噗呲擺尾。黃花梨木桌上鋪上雪白宣紙,磨墨臨摹,清一色亡國貴族的瘦金體。那是晚明李漁《閒情偶寄》的生活意趣,歷經辛亥革命剪去辮子迎來了民國,也挨過日佔時期的委屈。宅內彷彿洞天福地,天上人間,活在雲端,腳不著地,不惹一丁點塵埃。

1949年共產黨過江來,又是另一番翻天覆地的新局面。王安憶不直寫「大時代」,而是從黎民百姓的行走坐臥、街市即景得到徵兆,從一個小物件微觀家族興衰,從一顆水滴折射出整個世界。

先出事的是一套明式家具,1949年國民黨人急著跑路而廉價出手,來源可議,接手的犯上通敵重罪,將店鋪地產上繳,貴公子離了千金小姐,選擇偏遠又貧瘠的川沙作原籍,從此斷開階級,塵土撲面,娶了鄉下女人過日子。

1949年後一連串的反右、土改,終於要搬演大戲,那是十年浩劫:文化大革命。一套明式家具尚且逃不過,又何況是一整座富貴外顯的半水樓呢?

「大虞問起他家的祖宅,政府有沒有收走。阿陳苦笑:我倒是天天等著來收,就是不來!大虞嘆息一聲:有個笑話,說某人樓上鄰居每晚上床,脫一隻靴子,地板咚一聲響,再脫一隻靴子,再咚一聲響,有一日,第一響過去了,第二響卻不來──陳書玉接過去:我就是這個人,你和朱朱,樓上的靴子都脫齊了,我還在等!」

在最後的審判下來之前,宅子已經先被大量外來鄉村移民所搭建的簡陋棚屋包圍,像黏覆的魚鱗一層一層往外擴散,鄉下人門前有隙地就種幾行菜,以豬糞澆肥,收割翠綠青菜,卻臭不可當,也就地放養雞,雞屎滴落一地。骯髒擠仄,半水樓簡直像明珠蒙塵,黯淡不已。

共和國成立,越是出身低微的人越能挺直腰桿,棚屋侵門入戶,推倒了半水樓的一面牆。陳書玉本欲宣示主權,據理力爭,準備擲出瓦片的手被家中長輩拉回。長輩沒出過社會沒幹過一日力氣活,卻熟讀古書,歷史上農民起義作亂,改朝換代推波助瀾的總是這些人,惹不得。

既然招惹不得,就乾脆如吳三桂引清兵入關,門戶大開,讓瓶蓋工廠進駐。引入鏗鏘金屬聲,進入卓別林流水工廠線的摩登時代,五行裡金克木,百年來緊緊咬合的木建築終於在金屬日日震動下開始鬆動,相剋後則是相生,因為瓶蓋廠,文化大革命抄家最烈時,紅衛兵看在工廠的份上,原本沖天的戾氣不由得削減幾分。

明槍易躲,暗箭難防,圍繞百年老宅而生的羨妒嫉恨,像樹藤一樣糾纏蔓生。瓶蓋廠裡的老廚子,原先是小廚子,小時候曾跟隨父親進園辦宴:

「也是這廚房,柴灶上坐著高湯的瓦缽,晝夜不熄火。老廚子用筷子根夾起自己盤裡的蝦,送到他盤子,似乎感謝有人聽他說話,不是別人,正是園子的後人。誰想得到,會有一日,面對面坐著吃飯。」

陳書玉和老廚子平起平坐,這是新時代的齊頭平等,然而原本讓人伺候著的,無能明瞭傭僕心事,無從知曉飢腸轆轆站著看人吃飯,是什麼感覺。

「原來,原來,老廚子有一雙鷹眼!平日裡總是半垂,打著盹。他的心跳得很快,因為心虛,還是事實如此,從這眼裡,看見了仇恨⋯⋯他渾身冰涼,手腳麻木,幾乎動彈不了。月亮移了一點,眼前是光,人卻在影地裡。」

王安憶本就擅長寫市井小人物,在2001年的小說《富萍》中,她寫活了在上海幫傭的傭僕群像。《考工記》寫底層人的嫉恨與潑辣,也寫有產者的懦軟與退懼,兩種階級在書中其實就像那木建築互相咬合的榫頭和榫眼,有時能鑲嵌得恰恰好,有時卻因熱漲冷縮發出了「崩裂的銳叫」。在階級對立的鬥爭者與被鬥爭者之間,王安憶以其文學筆法,騰出了大量的灰色地帶,在那裡就像木與金,半水樓與瓶蓋廠,絕對相剋,但也相生。

金戈鐵馬咄咄逼人的殺傷力,還需樹木的溫厚蘊藉才得以緩和下來。樹木根植於土壤活水,那也是常民百姓的根基所在。在凶險之下,安然靜美的總是尋常生活:

「放假的小學生在後門口玩彈子和刮片的遊戲,嫻靜些的女孩幫大人剝毛豆,午睡剛起,臉上印著枕席的花紋,表情迷茫。後窗裡已經有廚作的動靜,自來水嘩嘩響。樓上人家在收衣服,空氣裡瀰漫清爽的肥皂味。夏日的午後格外漫長,長到惘然,卻是心安。」

故事來到最後,矮著身謙退避讓了這些年,木造半水樓與落拓公子終能保全,但接下來則是開發地產、市場經濟的巨輪輾來, China即是「拆那」,旁邊低矮的棚戶違建都拆了,半水樓不再像從前鶴立雞群,而是高樓蓋起,又將它層層圍住。老建築被指定了古蹟,但後代產權紛亂,修護也陷入泥淖,這是同時存在於台灣的文化資產與都市更新的拉鋸難題。宅子像文革時期一樣,再度妾身未明,但也無所謂了,「這宅子日夜在碎下來,碎成齏粉。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。