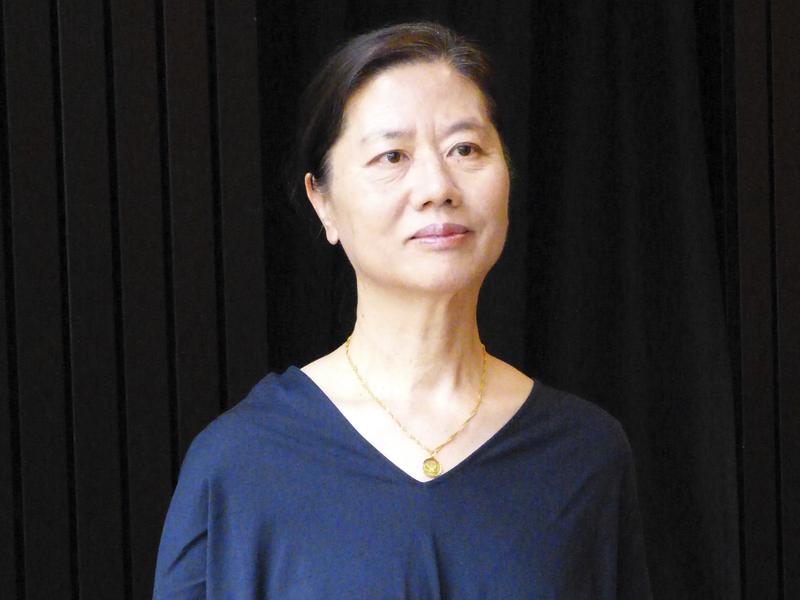

有「小說界的模範勞工」之稱的中國作家王安憶,是難得能兼顧作品質與量的當代華文重要小說家。王安憶的寫作題材大多以上海為背景,通常被置放於張愛玲海派傳人的系譜當中,然而除了天賦之外,更多的是勤勉與用功。

王安憶新作《考工記》以「正宗清代古建築」大宅院為基底,書中有大量園林造景以及木作工法的行內知識。小說家如何從物件去側寫動盪時代的心靈圖像?以下為王安憶接受《報導者》筆談採訪內容。

報導者(以下簡稱報):上一本小說《天香》您寫蘇州園林,開章〈造園〉極盡晚明奢靡的華麗能事。《考工記》您依然以建築為基底,寫建造於道光年間的貴冑宅邸「半水樓」。園林與建築是您近幾年的關注所在嗎?為什麼會想以古建築做為您的小說題材?

王安憶(以下簡稱王):之前我倒沒有想過「建築」的問題,現在被提示,就想可能是因為城市的空間的性質吧。它是被人工劃分和規定的,就像一個舞臺,我在《長恨歌》的開頭,不是大寫弄堂嗎?還是從故事出發,但產生的過程不盡相同。《天香》的園子是為天香園繡製作的,這一回,則是先有宅子,再有人物。這一座老宅,樹立在上海現代城市裡,越來越脫離實際用途,變成一個象徵,問題是象徵什麼?或者說,什麼樣的事實才不至辜負它的象徵。

現代小說幾乎是建立在隱喻上的敘事。《百年孤獨》開端第一句「多年以後,面對行刑隊,奧雷裡亞諾.布恩迪亞上校將會回想起父親帶他去見識冰塊的那個遙遠的下午」,從此,這個句式就遍地蔓延開來。「冰塊」擔任起重要的使命,什麼又不能呢?只要有詮釋,隱喻便俯首皆是。可這老宅子是那麼巨大的一個存在,即使放棄隱喻的作用,單是本身,也不缺乏故事的資源。

從另一方面說,單是故事又不夠,坊間的流言也是故事,沒有隱喻的拓展,可說是浪費資源。《紅樓夢》的寶黛關係,倘若不是還淚的前緣,就有落入傳奇話本窠臼的危險。這個老宅子,在眼前流連,前後有30年的時間,一直在等待裡面的人和事活動起來,形和形而上邂逅,需要機緣,也需要主動性,我不敢說這是最合乎造化本意的邂逅,但至少在我,是努力試圖接近它。

報:您曾說過「以最極端真實的材料去描寫最極端虛無的東西」。《考工記》,由物件去寫文革,半水樓不用鉚釘,以精巧工法鑲嵌,不毀的工藝反成禍害,宅子一日挺立,惶惶的威脅就一日存在,於是主人特地迎進金克木、損害根基的瓶蓋廠,剋了府宅才得以全身而退。請問您為何不直接寫人寫事,反而由物件去側寫出動盪時代的心靈圖像?

王:這是由故事本身決定的,宅子有了人的活動方才得以涉入世情,人有了宅子則獲取行為的動力──陳書玉的一生都是在這宅子裡度過,就像寄生蟹的殼子,當然,這是寫作者我規定的情景,倘若不是他,可以在宅子外面演繹歷史,可我不就是寫他嗎?前面說了,這宅子具備隱喻的資源,經歷世事動盪,最終能夠倖存,彷彿從歷史的縫隙漏出來,又從社會的縫隙漏出來,正史的滾滾波濤底下,也許還有隱蔽的暗流,將一些瑣細的成因保留下來,在某些特殊的時刻,沉渣泛起,呈現另一部書寫,說它稗史也好,野史也好,坊間流言也好,說不定黃鐘大呂的回音裡,也有它的一絲聲線。再說了,小說本來就不對信史負責,它就是流言製造家。但是,這種對時代進程的規避需要現實的條件,這就是世俗的小說必須遵守的紀律。1958年大躍進,許多小型工業在民居裡開辦,事實上素材中的這宅子,就曾經被一爿街道小廠徵用,可以說就是歷史的漏隙。

小說成稿後,我從駐校的香港去到廣州過年,看了許多祠堂和舊宅,驚喜地發現它們竟有這相同的命運。大時代從正面走向它們,無意間卻又繞過它們,使它們有一種遺世孑立的表情。

報:在《富萍》中您寫活了在上海幫傭的保母,《考工記》您寫的是上層階級的公子哥「西廂四小開」。改朝換代翻天覆地,您寫底層人的嫉恨與潑辣,也寫有產者的懦軟與退懼,兩種階級在書中其實不那麼判然分明,尚能和諧共處,您如何拿捏大整肅下對立階級之間的幽微地帶?

王:上海是近代興起的城市,400多年前還是一個小漁村,幾乎是在一夜之間換了人間,海上升明月,社會發展史在這裡被壓縮了,階級輪替的週期極短,墜落和上升都在疾速發生。巴爾扎克的《貝姨》裡面,那個老貴族──其實也是買來的爵號,和一個又一個女人偷情,這些女人可以組成梯隊,一個比一個年輕,同時一個比一個階層低,反過來也可以認為,一個比一個野蠻,一個比一個爬得快。中國的革命也許調整了系列,但是還有一個更巨大,可說籠罩所有人類歷史的規律永遠在推動變化。

中國有一句老古話,「六十年風水輪流轉」。除去抽象的運勢,還有具體的性質,那就是力量的比對,按自然歷史的說法,就是物競天擇。個別的人和事看起來是孤立的,但是,也許呢,也許應該納入到總量的計算裡。中國還有句老古話,「盡人事、順天命」,從這個角度看,個別性又不盡是個別性,它只是曲折地通往歷史的走向。小說的物件是個別性,但不是所有的個別都有進入小說的價值,我們要的個別性,是有輻射能量的,輻射的半徑越遠越優良,不要小看個別性,有時候,它能超出歷史,預先到達前定的目標。

報:無論是《天香》或者《考工記》,其中都有大量園林造景以及木作工法的行內知識,請問您在寫書前讀了多少資料?準備功夫為何?

王:這是我的弱項,除去小說之外,我沒有任何別項技能可以提供材料。唯一的好處是我對所有的技能都有好奇心。《天香》和《考工記》裡,凡涉及具體工藝的部分都是我最生怯心的地方,簡直無從入門,能指望的只有讀書,但書也不是好讀的,你知道哪本書有我需要的東西?而我又意識到,有些人事必從工藝技能發生,比如《天香》裡的繡藝,《考工記》裡的營造,資料是必須的,資料卻也缺乏生動性。平時無意間的遇到,其實比資料更派得上用場。

許多年前,在蘇州一帶的鄉村裡,看家家戶戶門前都架著繡繃,女人們從城裡繡花廠領了活計,種田回家,奶過孩子,灶頭忙完,洗淨了手,就坐到繡繃前拈起繡花針,她們有一個共同的名字,就是繡娘。你說她們和《天香》有關,小說中沒有一人來自她們,要說無關,似乎處處都有她們的身影。《考工記》的那幢宅子,我在草稿本上畫了個四不像,只有自己看得懂,事實上,是為人物活動做舞臺裝置,細節就不能追究了,中國的住宅有許多講究,好在是上海新世界新人類,有什麼差池用一個「新」字也蓋得過去。

報: 台灣近年時常上演古蹟保存與都市更新無法兩全的難題,《考工記》最終的古宅修復也沒有著落,能否請您談談您所生活的上海,目前的地貌改變狀況?

報:如果寫作是一門技藝的話,您是否也把自己當成是一個手藝人?能否略述一下您平日的生活作息、寫作生活,如何日復一日磨練出這門技藝?

王:寫作確是一門手藝,但是和其他手藝不同,它很難總結歸納經驗、形成規則,但並不是說它沒有規則。它的規則不是顯學,一旦說出來,就無效了似的。掌握的方法因人而宜,在我,就是讀和寫,有一點練習的意思,一天放下,就要用兩天拾起來;卻也不完全是,還像是機率的概念,大量的基數之中產生出來一點價值。在別人,就是靈感吧,我不依仗靈感,但凡職業寫作,大約都不能依仗靈感,那太玄了,寫作不是超感的事物,還是用「機率」的說法吧!我的生活很簡單,每天上午寫,即使不寫小說,也寫別的文字,回信啊、筆記啊,或者就像現在,回答問題。

報: 您在書中提到文革鬥爭帶出的戾氣,連最避世的人都不免沾染。如今來到群魔亂舞的網路時代,對於善用社群媒體的新一代寫作者,您是否能給一點建議?如何才能沉得住氣,不為「戾氣」擾動?

王:現代化其實就是大眾化,網路是更大眾,民主社會的結果,也是啟蒙的結果。生活在變得粗糙,我們是經歷過群眾運動的一代人,領略「群眾」的力量,但也相信文明的馴化力,物質的平均富足會教養人性,調和尖銳的衝突,對前景我是樂觀的,也許要經歷一個過程,還要付出代價,那就是原始的野蠻的原動力。(2018年9月21日上海)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。